揭秘改革派如何推动农村变革

2014-02-24凌志军

凌志军

饥饿的乡村

1977年冬天,胡耀邦挥着思想解放的大旗冲撞突围的时候,另外一个人,万里,也在遥远的皖南乡下不停奔波。他在20世纪80年代成为全国人民代表大会常务委员会的委员长,从而屡屡成为世人关注的焦点。但在那个冬天,他只是安徽省的省委第一书记,此刻穿着一件棉袄,坐着一辆吉普车,从芜湖到徽州,又从徽州到池州,考察民情。随行的官员们跟着他风尘仆仆跑了3000公里十几个县区,全都疲惫不堪,想要回家了,他却让车子掉转头,穿过一大片灾区到了淮北。

省委书记在乡下的泥土路上偶遇一个青年。青年里面光着身子,外面着一棉袄,腰间扎一草绳,棉衣破烂的地方还绽出棉花。

万里问道:“你有什么要求?”

小伙子拉开棉袄,拍拍光肚皮:“吃饱肚子!”

“你这个要求太低了 ,还有什么要求?”小伙子又拉开棉袄,再一次拍拍光肚皮:“把地瓜干换成粮食!”

据随行人员后来的描述,万里听罢,良久无语。毫无疑问,他所见到的事情令他对人民公社的信念发生了动摇。当天夜里,他对随行人员说:“你看看!一个种地的,自己吃不饱肚子!我们共产党干了30年,连这么一个要求都不能满足!我们再不让他们吃饱饭,总有一天,我们自己也会吃不饱饭。”

然而当他走进一户农家的时候,看到的情形更加悲惨:一个老人和两个姑娘蜷缩在锅灶边上抬眼望着万里这一行人,脸上没有任何表情。万里招呼那位老人,老人不动也不说话。再呼,仍然没有回应。随行的人告诉老人,这是省委书记。老人闻声慢慢站了起来。这一瞬间,万里惊得张大了嘴巴:老人竟然光着下身,没穿裤子!万里又转头招呼两个姑娘,姑娘照例不肯移动。村里人对万里说:“别叫了,她们也没有裤子。”这家人就这样光着身子,仰赖锅灶口的一点余暖度过寒冷的冬天。万里热泪长流:“我们革命这么多年,老百姓还穷得连裤子都穿不上。”

不久,他在国务院召开的高层会议上再次提到乡下的贫穷:“如果这些情况让工人、农民、知识分子知道了,不推翻共产党才怪呢!”

而在1977年的这个冬天,党的高层领导中真正意识到这些问题的人却极少。大多数人还在庆祝农业的又一个“大丰收”。

“六条”问世

华国锋上台之后,首先是对“四人帮”的意识形态进行清除,然后是鼓动新一轮学大寨的热潮。至于农村的方针,华国锋这时候最主要的想法,是实现毛泽东生前提出的农业机械化设想。这个计划在毛泽东时代已经不遗余力地加以推进,到了 1977年,有记载说,乡下的拖拉机已经达到155万台,并且拥有大约1.8亿马力的机械总动力。就总量来看,低于美国和苏联而居第三,但若平均到耕地之上,则少得可怜,而且其中大部分仅为纸面上的统计,实际的机械则有相当部分因没有配套或者损坏严重而不能使用。按照这个计划,中国农业的机械化要在1980年完成。1978年1 月4日,党中央召开了一次全国的会议,试图以激昂的号召鼓励下面认真对待实现农业机械化这件事情。

接下来,首都和地方的报纸一律以通栏大字标题连篇发表着鼓舞士气的文章。农村中两亿多个有线广播喇叭一齐呐喊,告诉农民,北京召开了一个决定他们命运的会议。

可是在万里领导的安徽省,农业机械化的诱人蓝图没有产生什么反响,几乎所有农民都在议论的是1977年11月15日由安徽省委颁发于全境的一个文件。该文件条款共有六项,所以人们后来都把它叫作“六条”。

“六条”的内容在今天看来已经不足为奇,可是在当时,几乎全都牵涉着最具争议的问题。包括人民公社的经营管理要规范起来、尊重生产队的自主权、减轻社员负担、粮食分配要兼顾个人的利益、允许和鼓励社员经营正当的家庭副业、已经收回的“自留地”如数归还社员。这个“六条”居然将“农业机械化”弃之不顾,更不要说鼓动农民去展开什么“三年决战”。

这个冬天,安徽的乡下真是热闹,上面的精神一个接着一个传到这里,干部工作队一批接着一批地来告诉农民应该干什么。但是只有一次真正令农民兴奋。那天晚上,新华社记者张广友来到安徽六安县三十里铺公社的一个大队,恰逢这里召开群众大会。广场上人山人海,男女老少全都聚精会神地倾听干部的讲话。人家告诉他,这是在宣讲“六条”。张广友长久奔走于乡村,无数次地见过农民开会,可从来没有看到农民会对干部的讲话报以如此专注的神情,以至于他十几年之后还能记忆犹新。文件念完了,农民却没有听够,一边大喊着“再念一遍”,一边向前涌动。干部开始念第二遍了。人群里的情绪也更加激昂。碰到喜欢听的地方,就有人高喊:“重念一遍!重念一遍!”或者喊:“念慢点!念慢点。”那时正是冬天,张广友感觉到身上的寒冷,转过头去问旁边一位老汉:“冷不冷?”老汉笑道:“不冷,不冷。”张又问:“这六条,哪一条你最高兴?”老汉说:“都高兴。不过,最高兴的还是养鸡、养鸭、养鹅不受限制了。今后大概不会再来‘摸鸡笼子‘砍鸡头了吧?”

后来的历史学家在研究这一段历史的时候,都将这个“六条”看作最重要的文献之一,有些人甚至倾向于认为这一事件是中国农村改革的起点。

虽然这个“六条”并不是万里亲手缔造,但是在“六条”诞生的每一个关键环节,都有万里在发挥着作用。

万里在1977年8月由北京南下安徽就任省委第一书记,当他想要贯彻他的振兴农业的方针时,所遇到的第一个麻烦,就是公社社员对生产缺乏诚意,对土地失去热情。大面积的土地被弃耕抛荒。对此,万里迅速召开紧急会议商讨对策。他要求省委负责农村政策的工作人员写一份材料,真实地反映乡下的情形。材料很快成文,其中不仅揭露了农村的贫困,还检举了种种“浮夸”“瞎指挥”的现象,所列数据和事实,触目惊心。结论就更加不合时宜。它说,农村的破败是因为“极左”路线的危害。endprint

材料并未公开,只是作为“绝密件”呈送万里本人阅读。这再一次给万里以巨大的震撼。他显然认定,要是再不改弦更张,农民就会由消极怠工转为大规模的抗议。他找来农村政策研究室主任周曰礼,要他搞出一个改变既定政策的意见出来。周的办法仍然是到乡下去调查。大约几周以后,他的调查组就在滁县地区起草了“六条”。万里看了“六条”,没有太多的修改便认可了。

至于聚集在人民公社里的那些社员,当然懂得“六条”的真实含义。所以,他们奔走相告,称之为真正的“爱民政策”,都说“共产党又关心老百姓了”。

这一年的秋天,江淮大旱,赤地千里。公社的农田几乎没有人耕种。“与其抛荒,倒不如让农民个人耕种。”万里说。省委的领导者们就这样做出了“借地种麦”的决定。那时候人们很难想通这件事。有人说,“为什么要让社员个人种,集体就不能种?”“这样调动起来的积极性是不是社会主义积极性?”“这是以‘借地为名,搞分田单干,是方向道路问题。”万里说:“我们讲的是集体无法耕种的土地。如果集体有办法把地种上,那就不存在这个问题了。”又说,“不管是集体还是个体生产的粮食,吃了都解饿,都可以度荒。”仅仅这一个措施,全省增加耕种面积1000多万亩。

“你走你的阳关道,我走我的独木桥”

1978年初夏,《实践是检验真理的唯一标准》这篇文章已经诞生,震撼中南海的“真理标准讨论”也已经展开,“两个凡是”面临着巨大的挑战,但是,“极左”的权威仍然笼罩在中国的上空,万里即使在千里之外,也可以感觉到政治上的压力日益增大。

不过,农民可想不了那么多,他们从省领导的种种言论和行为当中似乎得到了鼓励,有些人就大着胆“为非作歹”起来——

1978年9月1日夜晚,在安徽肥西县山南区,区委书记汤茂林召集了一个会议,议题在今天的人们听来一定会觉得奇怪:怎样才能让农民把地种好?

会议是在柿树公社黄花大队召开的,有23个党员参加。开始的时候,大家全都沉默,后来有个党员禁不住说:“只有一条路,像1961年那么干。”其意思就是“包产到户”。汤茂林当然懂得这中间的危险:多少人因为这件事情家破人亡,就连前国家主席刘少奇也不能幸免。鉴于这些惨痛的经验,汤茂林不敢公开赞成,但却当场决定“试试看”。9月18日,汤茂林在黄花召开了第二次会议,附近3个公社的党委书记和9个生产大队的支部书记前来参加,汤宣布了黄花大队的办法。此后两天,黄花大队将1420亩地分给农家。消息不胫而走,所有人都感到震惊。

万里这时也从一封匿名信里知道了这件事。信的作者当然不是向他报喜,而是痛斥汤茂林“是刘少奇路线的翻版”,还说60年代初期安徽省委书记曾希圣搞包产到户,遭到毛泽东严厉批判,现在的山南是“曾希圣阴魂不散”。万里将此信转给另一位书记顾卓新,顾又转给第三位书记王光宇。这三个人全都不置可否,只是要农业委员会的工作人员去调查处理此事。真是巧了,农委派出的那个人,老家就在山南区所属的肥西县。他对汤茂林说,“农民包产到户的要求我知道”,然后就回省委复命。

汤茂林把这些情节联系起来,发现省委的领导们其实只是对攻击者做一个姿态,根本就不打算干预他们的行动,不免胆子更加大起来。9月22日,他召集所辖全部公社的党委书记开会,宣布大家可以仿照黄花大队的办法干。大家相视而笑。汤茂林觉得蹊跷,一问方知,不少人早就这样干起来了。其中三个公社用黄花大队的办法干了不到一个星期,小麦和油菜就全部播种完毕了。

“空头政治”既然没有办法让农民把小麦和油菜都种下去,也就没有足够的力量来阻止万里的行动。比如当时主管农业的副总理陈永贵就指责万里是“好行小惠,言不及义”,是在搞“变相单干”。时任国家副主席的汪东兴也指斥《人民日报》发表的文章《坚决贯彻按劳分配的政策》是“把矛头指向毛泽东思想”,还质问“这是哪个中央的意见”。报纸上面也在不断地刊出文章,指责安徽正在“复辟资本主义”,至少也是在“反对学大寨”。但万里面对这些所谓“主义”和“道路”的压力并没有丝毫的犹疑。他反而在1978年11月的某一天里决定同反对者分道扬镳。“你说你是大寨经验,我说你是‘极左样板”,他说:“你走你的阳关道,我走我的独木桥。谁是谁非,实践会作出公正结论来的。”

万里决不是孤军奋战,在他的身后,还有两位最有影响力的老人。这一点,在当时的百姓中间就有无数传言,多年以后又为万里本人所证实:“开始搞了以后,我首先跟陈云同志商量,我说我那儿已经搞起来了。他当时在人民大会堂开全国代表大会。我说怎么办?他说我举双手赞成。以后我跟小平同志讲,小平同志说不要争论,你就这么干下去就完了,就实事求是干下去。”有了这样的靠山,万里还有什么可犹豫的呢?

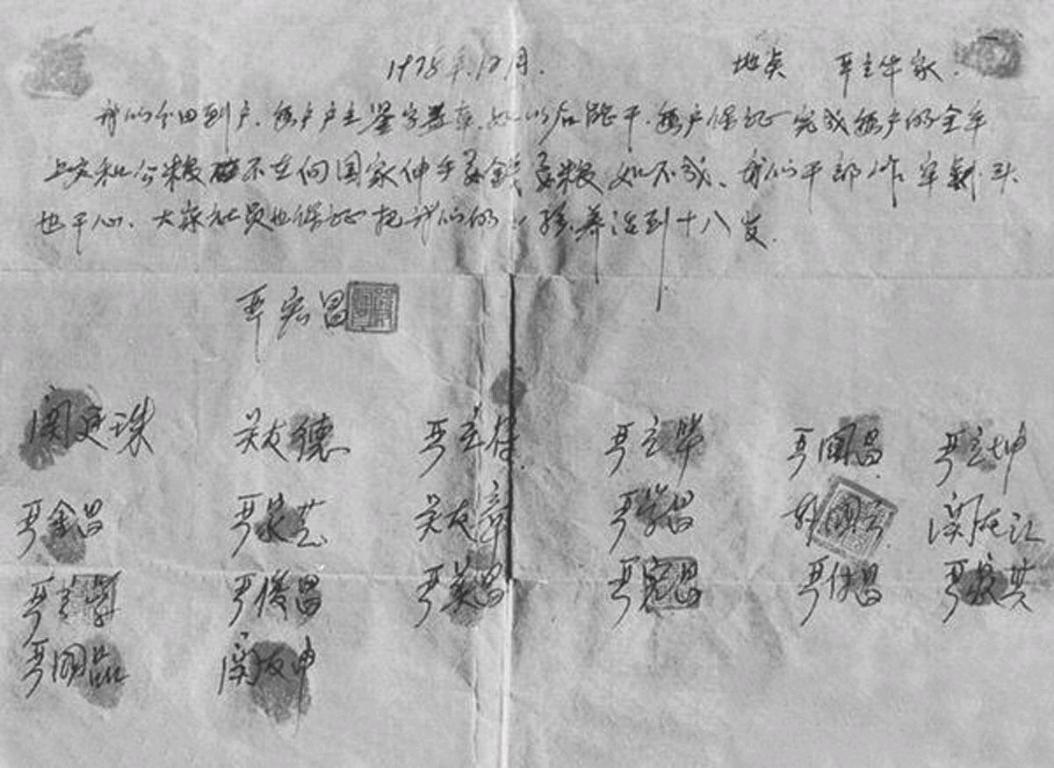

1978年的这个冬天,不肯老老实实地待在人民公社堡垒里的社员越来越多。局面一发而不可收。12月某日晚上,安徽凤阳县小岗村的18户人家会聚于严氏家族那间茅草屋前,写下一纸契约:

1978年12月 地点 严立华家

我们分田到户 每户户主签字盖章 如此后能干 每户保证完成每户全年上交和公粮 不在(再)向国家伸手要钱要粮 如不成我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心 大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁事情的要害用他们自己的话说叫做“分田到户”。所谓“分田”,并非中国历史上一般意义的平均地权,实际上它只是分配土地的使用权利。但这样一来,生产队的大权已然旁落,建立在生产队之上的公社亦成为空中楼阁。这简直就是对人民公社的公然背叛,其“恶毒”在四个月后的7场大争论中由一位党的中层干部一语道出:

“辛辛苦苦三十年,一夜退到解放前!”

“张浩事件”震撼全国

就在山南区和凤阳县悄悄搞他们的“分田到户”“包干到户”时,生活在5万多个人民公社“大厦”里的8亿农民也开始冲出“牢笼”,他们将人民公社的耕地依照土质优劣、面积大小以及远近的不同,重新划分开来,又三家五户自由地结为小组,共同拥有分给他们的那一份土地。到1979年春耕的时候,已有至少200万个村庄的3亿社员采取了这种被叫做“划分作业组”的行动。这些村庄原来的公社组织渐渐走向瓦解。endprint

农民背叛人民公社的种种行动,还在以出人意料的速度扩张。乡下将原有的生产队解体为小组甚至单家独户的事情,在任何一个省份里都已出现,在四川、贵州、内蒙古、云南、甘肃、广东、广西等地还引起了世人的关注,尤其是安徽,“包产”“包干”,“到组”“到户”这把火,竟已经烧红了半边天,其燎原之势也似指日可待。这使得国家那种按部就班的节奏,一下子乱了阵脚。

那些思想守旧的人,再一次激愤起来:

“有些人打着改革的旗号,到底要干什么?”

“就算阶级斗争可以停止,就算‘两个凡是可以取消,难道人民公社也可以推翻么?”

“搞‘包产到户比‘四害横行还要坏!”

1979年3月15日,《人民日报》在第一版紧挨着报头的地方,刊出一封读者来信,信后还附上了长长的编者按,对分田到组进行了猛烈的抨击。写信者名叫张浩,所以后来人们称之为“张浩事件”。

编者给张浩的信加的题目是《“三级所有,队为基础”应当稳定》。信中说,人民公社“三级所有,队为基础”的制度已经实行20来年,群众已经习惯,现在轻易地从队为基础倒退回去搞分田到组,有一点像另立一级新的核算单位,定会削弱和动摇队为基础的组织,搞乱思想,造成危害。张浩气愤地质问,为什么要这样干?

然而令那些正在分田分地的人们更加吃惊的是那个编者按,它要大家认真地读一读张浩的信,已经出现“分田到组”和“包产到组“的地方,必须认真地学习中央的文件,坚决纠正错误的做法。

毫无疑问,这是要给那些在农村“闹事”的人一个警告。几乎所有的人都认为这是对党的农村方针的最新解释,而不会简单到仅仅是一个普通读者的意见。当时真的就有人兴高采烈地拿着报纸责令队长取消分组分田,不少地方顺势作出决定:所有生产队立即停止划分为组的做法。河南汝阳县则把已经分为作业组的315个生产队中的半数重新合并起来。有些人还从报纸的声音里面听出了更多的东西:“看起来三中全会的政策都是复辟资本主义。”种种夸大之词使得几乎所有主张分组分田的人都哑口无言,既不愿重新合并又不敢对抗报纸的生产队长,干脆躺在家里装病。

不过,更多的人不同意张浩的意见,对编者按的半威胁半命令式的结论更是不满。有人说,编辑都是吃着老百姓种的粮食,坐在办公室瞎编胡说,并痛斥:“你们几句话给农民造成了多大的困难,你们知道吗?”另外一封信说,这一下他们的村子至少要减产几十万斤粮食。因为报纸一到,全乱了套,作业组砍光,农民垂头丧气,如此分分合合,谁也无心生产。愤愤不平的写信人最后说:“你们应当赔偿老百姓的损失,可你们赔得起吗?”甚至在张浩的老家河南洛阳,人们也并不同情他。他们揭发说此人家里劳动力不多,在分组的时候受了冷落,才会借着维护人民公社的招牌来索回自家的利益。

人们向《人民日报》农村部主任李克林大发牢骚。李克林本来就不赞成发表这个东西,可是她一个编辑除了服从,又能怎样?

《人民日报》的确是“奉命行事”的。事情的起因要追溯到1978年12月27日。这一天,陕西省委书记王任重被任命为国务院副总理和农业委员会主任,取代陈永贵成为国家农业方面的最高领导人。当时关于农业方针的争论还未公开,却已经在很小范围内变得尖锐起来。各地农民争土地抢农具,甚至分去库中存粮进而要肢解生产队的消息不断地送到他的案头,一切消息都在证明,人民公社已遭遇巨大的挑战,新任副总理一下子拿不出方针来对付这种局面。眼看春耕将近,《人民日报》按照惯例,把督促社员下地的社论送来审阅,王在踌躇间意外地从一个批示中理解了华国锋的意思。华国锋在社论清样的空白处批评说:农村中出现抢农具牲畜,闹分队的现象,影响了集体经济的巩固。

王任重迅速采取行动。3月14日,他写信给《人民日报》总编辑胡绩伟,指出人民公社要继续稳定地实行“三级所有,队为基础”的制度,决不能倒退回去,并且要《人民日报》站出来说话。

差不多在同一时间,这个名叫张浩的人由甘肃兰州回到他阔别多年的老家探望双亲。他的双亲居住在洛阳的黑羊大队,那里正在分队为组,大约六到八家农户自发结合在一起,并且把土地农具和牲口也都分开。农家自由结合,自然劳动力强壮的家庭最为走红,老弱病残者则受到冷遇。张家恰巧属于后者,因之有被遗弃的感叹。所以他便以严厉的措辞致信人民日报社。于是,张浩的这封很适时的来信就顺理成章地被挑中,并按指示加上了编者按。

“早就盼着有那么几个不怕死的人带头”

20世纪90年代,我们国家大多数人都把人民公社大厦的终于倾覆看作是改革的重大成果,但是在70年代末期乃至80年代初,想要改变人民公社制度的人仍然面临着巨大的压力。事实上,党中央在十一届三中全会上已做出最新决定,农村“不能搞包产到户”。依照中国政治的运行逻辑,这样的局面必定会使反叛者一败涂地。但是,过去一年的真理标准的讨论,中国人的思想已经冲出了“牢笼”。

阵线就这样分开了。一时间,人心有些慌乱,不知道应当先搞生产还是先划线站队。1979年7月13日,安徽肥西县县委改变了初衷。他们下发一个文件,告诉全体公社社员,“不准搞‘包产到户”。尽管万里立即试图制止这个决定造成的影响,但是,他的话只有山南区的汤茂林出来响应。

汤茂林还在坚持他的“包产到户”。1979年10月份,国务院一位副部长率领一个小组来到山南区,指责汤茂林的做法性质变了。汤心里明白,这是说他在搞资本主义。他嘴上不敢反驳,心里却不服,等国务院的干部走了以后,依然我行我素。

1979年夏季,解放思想的主张虽然占了上风,但是谁也不敢说到底能够解放到什么程度。“包产到户”的人们再也掩盖不住自己的行为,事情暴露出来,这些人压力极大。这时候,万里最需要的就是有那么几个“不怕死”的人带头。endprint

结果,他真的找到了三个“不怕死”的县委书记。来安县县委书记王业美把川剧《七品芝麻官》里那个不畏强权、我行我素的县官的名言搬了出来:“当官不为民做主,不如回家卖红薯。”凤阳县县委书记陈庭元说:“我是王小二盖猪圈——一门心思向南(难)。”另一位是嘉山县(今明光市)县委书记,他说得更加不留余地:“刀架在脖子上也不动摇。”

人民公社的终结

1982年第一天发生的事情令人百感交集。党中央再一次颁布关于农村的新文件,共计5600多字,11条,内容既广泛又现实,然则在大多数人眼里,这个文件的关键所在,是承认目前实行的各种责任制“都是社会主义集体经济的生产责任制”。新文件对所谓“各种形式的责任制”表述得极为详尽。它们包括:小段包工定额计酬、专业承包联产计酬、联产到劳、包产到户、包产到组、包干到户、包干到组。这种表述在形式上容纳了当时乡下存在的所有意见。有了这个文件,“包产到户”和“包干到户”的地位终于上升至历史的最高点。人民公社的历史地位则是一落千丈。

这一年冬季,粮食再度丰收,总产增长达到35450万吨。尽管“包干到户”已超过党的方针所限定的比例,占农民总数的70%,高层领导人中已没有人再来指斥。但是,生活在人民公社当中的那些干部还是多有指责。比如有一位生产队长,表面上振振有词地捍卫着人民公社的美好理想,说“大包干”会把毛主席的集体经济“一脚踢光”,私下里却说:“你们包干到户,不让统一,我吃啥?”甘肃武都地区党委书记钟永棠评论道,“他说的倒是一句实话”。

大多数乡村干部发现自己成了多余的人,只好卷起铺盖回家种地。河南沈丘县28407个社队干部就这样走了 23383人。农民眼见得干部一个个和他们一起扛着锄头把子下地,有一种前所未有的痛快。其中一个还在自家门楣写下一副对联:

上联:层层设防,节节败退,干部越搞越被动。

下联:队队增产,户户丰收,农民越干越起劲。

横批:大包干好。

1983年,12702个人民公社宣布解体。“包干到户”的生产队已有576万个,为总数的98%。粮食总产量达38728万吨,增产9%。

1984年,39838个人民公社宣布解体。粮食总产量达40731万吨,增产5%。

1985年,所余249个人民公社全部解体。至此,人民公社和它下属的生产队不复存在。取而代之的是61766个乡镇政府和847894个村民委员会。寄托了人类历史上最美好理想的人民公社至此终结。

人民公社的解体开启了中国农村改革的新时代。尽管这场改革步履维艰,但由于它顺民心,得民意,故如长江之水,滚滚东流,不可阻挡,迅速普及神州大地。这场改革极大地调动了广大农民的生产积极性,它不仅在短短几年的时间里解决了全国人民新中国成立以来没有解决的衣食温饱问题,而且为整个经济体制改革提供了良好的社会环境和坚实的物质基础。endprint