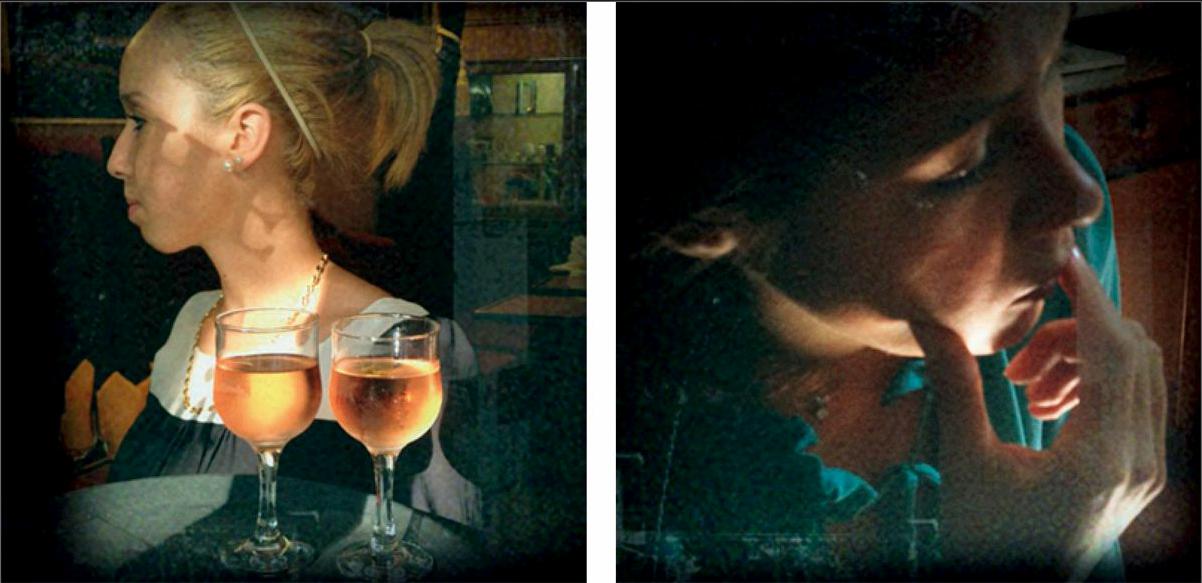

Instagram上的格里高利·平哈索夫

2014-02-24江竹君

江竹君

格里高利·平哈索夫(Gueorgui Pinkhassov,1952?—),出生于莫斯科,1985年移居法国,1994年成为玛格南的正式成员。平哈索夫读中学时喜欢上了摄影,1969年进入莫斯科国立电影学院学习,毕业后进入著名的莫斯科电影制片厂,成为一名电影摄影师,参与过多部电影的拍摄,同时保持了图片摄影的兴趣,为多部电影担任过剧照摄影,其中包括大导演安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky,1932-1986)的著名影片《潜行者》(Stalker,1979),其影像风格深受塔可夫斯基电影风格的影响,静谧、优美,具有深沉的诗意。平哈索夫是玛格南摄影师中较早大量使用手机拍摄,并在著名的图片分享网站Instagram上上传大量照片的人之一,实为传统的胶片摄影向手机摄影跨越的代表性人物。2013年11月,他接受本刊记者的邮件采访,就自己的摄影经历、拍摄方式、美学观点和手机摄影现象,谈了看法。

《中国摄影》:长期以来,玛格南摄影师的典型形象是使用徕卡135胶片相机,然后在暗房里工作很长时间。您为什么会偏爱使用Instagram,将它作为第一选择?

格里高利·平哈索夫(Gueorgui Pinkhassov,下称平哈索夫):是的,我使用Instagram,但也不能说是第一选择。是的,我是一名职业摄影师,因为摄影不仅仅带给我快乐,也给我带来收入。但摄影对于我来说并不仅仅是一项生意。更准确地说,这是一种爱好。我拍摄照片的首要目的并不是为了出售,而仅仅是为了拍摄本身。我既没有考虑到展览,也不会考虑到出书。当我目击什么事件或者看到什么视觉上有趣的东西,而手中又没有专业相机时,这并不是什么灾难,如果我可以借助于手机拍出很棒的照片的话,我所体验到的快乐并不会减少。现代手机已经能够拍摄出高质量的可以使用的照片了。成功的照片可以转化为形象,这就不仅仅只是照片了。对于我来说,创造性的追寻过程所带来的快乐要多于展示的激情。

《中国摄影》:Instagram给作为摄影师的您带来了什么?

平哈索夫:我并不知道当初Instagram的开发者面对的是怎样的任务,但对于我而言,Instagram首先并不是一个滤镜。我几乎对使照片变形、使照片具有某物或者某人的风格的诱惑不感兴趣,别的应用在这方面也并不差。Instagram对我来说首先是一个大众传播工具。它可以向无数人展示照片,在理论上,甚是可以是全人类。这并没有什么可怕的。这也并不是缺点。在这里每个人都可以自由地展示任何他们想展示的东西,也不应该设立任何限制,当然,除了一些人们普遍接受的法则。每个人都会设置自己的尺度。以前通讯社是垄断的,它们建构了整个体系,为了通过报纸、杂志、电视使信息一体化,别的方法根本没有。但是通讯社的媒体之间彼此不同之处仅仅在于发布信息的速度,以及相应的质量。让我们想想法新社,法新社可以在瞬间传播信息。这样,西帕(Sipa)、西格玛(Sygma)、伽玛(Gamma)这些图片社就可以每天跟得上媒体。对于期刊来说,玛格南(Magnum)的采访、报道文章更加精细,更有深度。现在,速度上的差异已不存在,实际上互联网已经承担了通讯社的功能。全世界都可以瞬间获取信息。这一点体现出了最高的民主。专业人员的作用不断减小,任何人都可以起作用,尤其是当他处在别人都不能处在的位置上时。甚至监控摄像机都常常给出最无用的信息。但专业人员并没有消失,他们只是转移到了另一个领域,更准确地说,是获得了另一种形式。

《中国摄影》:您认为您使用Instagram工作有什么特别之处吗?有什么与您的其余工作不同的地方吗?您想过要用这些照片出书或者举办展览吗?

平哈索夫:举办展览和出书都是可能的。小尺寸的照片也能唤起人同样的情感。只是要理解这些照片的可能性。使用手机拍摄的照片可能只是在质量上有所差异。但在这种情况下,这些差异无关紧要。如果照片是成功的,即使是小尺寸,也是成功的。唯一的缺点在于,这些照片不可能放得很大。但这并不是最终的评判标准,照片拥有以任何方式提交的权利。相比于陈旧的技术,现代滤镜使照片的风格化容易了很多,也贬值了很多。新兴科技始终强烈地影响着艺术领域的变化,现在则是爆发了。已经不存在什么权威了,有的只是杰作。

不久之前,Instagram宣布,它获得了使用照片的权利,包括了将照片用于广告的权利。这在社会上引起了强烈的批评,批评者包括了Instagram的使用者,也包括了知识产权方面的法律工作者,因为这损害了普通人的版权,这还不包括使用Instagram的专业摄影师。而现在,这些规矩起作用了吗?您自己关心这些问题吗?不,这些问题我自己并不关心,这是法律工作者的问题。我认为,版权是应该被尊重的。这是立法体系的事。当我看到自己的照片被用作广告什么的时候,我会感到很好奇。当然,偷盗别人的作品用来谋利是很不礼貌的,也是违法的,但照片拍摄完然后被盗取了,总比为了不让它被偷盗,所以就不去拍要好。当照片被盗取时,也就是说您永远都拥有了为权利而战的可能性。但最好是让照片处于可利用的状态下。也就是说,在这种情况下,我并不会因为我在媒体上或者网络上看到自己的照片而惊恐。

《中国摄影》:今天,我们可以看到人们对于摄影艺术的兴趣骤然增长。借助Instagram,数十亿“艺术的”照片被生产出来。您怎样看待这种趋势?

平哈索夫:一方面存在不足之处,另一方面也有很大的优势。

您知道吗,借助于Instagram和其他“面书”(Facebook)类的社交工具,立刻将自己的照片展示给全世界是很轻松的,也是大众可以做到的。自然地,这会产生出数百万的摄影师,但是这并不能废除专业的、有经验的、有感知力的目光。任何一位拥有自己的视角、风格的摄影师都会被迅速发现。我认为,应该支持这个趋势,给所有人机会。如果您不喜欢这些照片,没什么可怕的,不一定要去贬低。在任何情况下,照片都仍然是一种文献,我们不能想象到,数十年之后它们会有多大的价值。我记得上世纪六十年代当时看来平淡无奇的照片,现在的价值已经被抬到了不可思议的高度。在那个年代,我也认为那些照片很枯燥无趣。但我们从中看到了那个时代的氛围——人们如何穿着,电车是怎样的,谁在那里来来往往。照片,特别是纪实性的照片,它们就像是酒,随着时间的推移,会获得更高的价值。endprint

《中国摄影》:为什么今天我们觉得摄影是非常必要的,尤其是还要把照片发布在社交网站上。您怎么看待这个现象?

平哈索夫:想要通过传播视觉性的信息来实现分享的愿望,这可能只是一种证明,在一定程度上也是个人主义的表现。随着教育程度、知识水平的提高,人们自我表达的需求也提高了。对我而言,这是一种积极的趋势。任何一个没有受过教育、不具备视觉文化知识就拿起相机的人,不必立刻成为艺术家。就像是一个小孩子能够轻松学会按电话键一样,任何一个人都有能力成为艺术家。有可能意外地创作出“杰作”,但是为了评价作品,就需要视觉文化了。虽然这只占有很小的比例,但这绝不意味着,需要禁止其余所有人的自我表达。这就像是一个玩具,它可以带来不错的、意料之外的结果。

《中国摄影》:从黑白肖像到色彩的爆发,再到今天使用Instagram,从您事业的开端到今天,在您的风格中一直保持未变的是什么?改变了的又是什么?

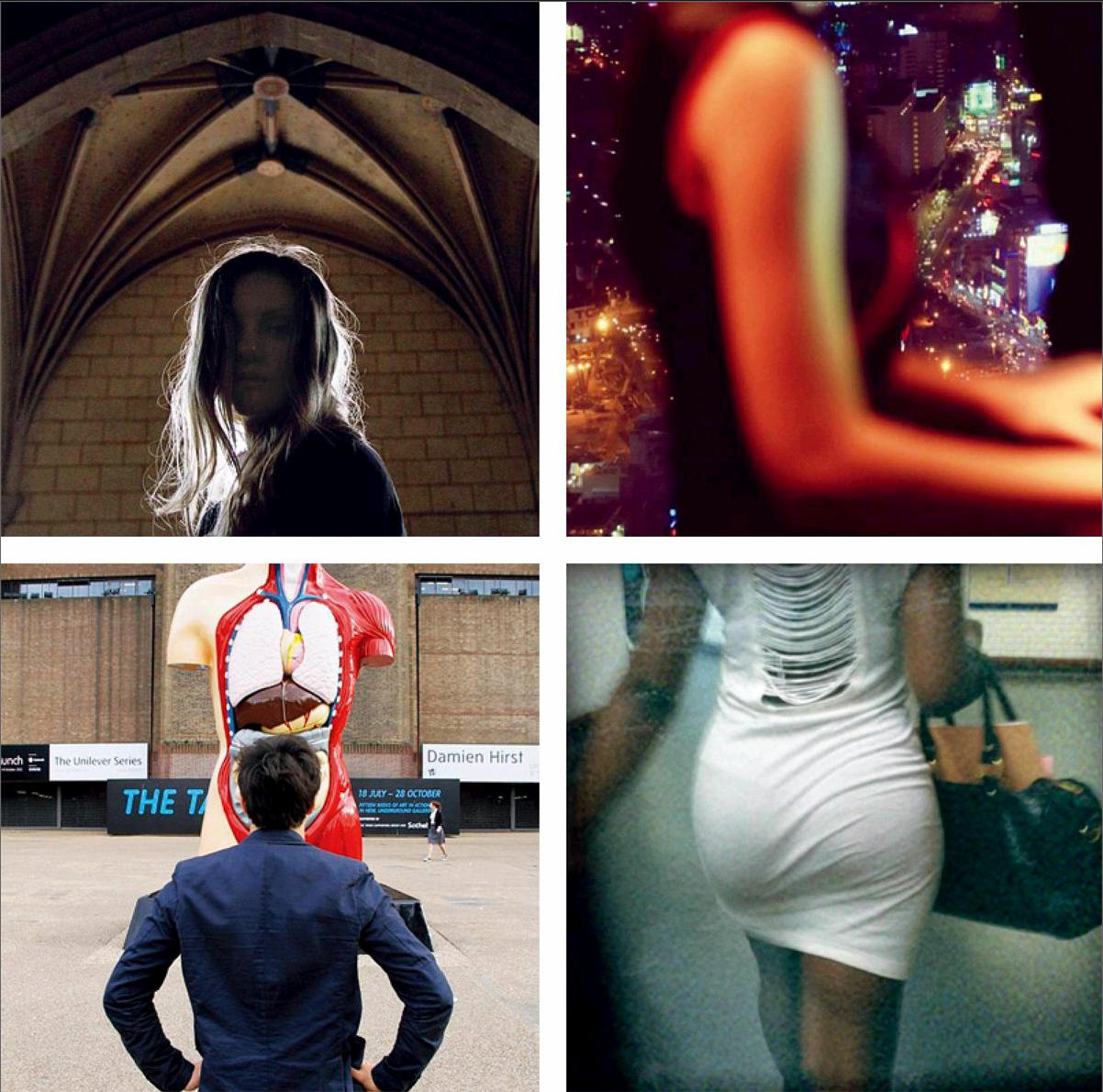

平哈索夫:在中学的时候,当我第一次拿起相机,照下的只是一些学校中的小场景。我们迅速地成长,所有的一切都留在了我们的记忆之中。那时候我认为我的首要工作就是想要见证。然后,受到电影、诗歌、绘画的影响,我有了自己的风格,但是我的任务并不是靠这个挣钱。我想要学会借助摄影来表达自己的情感。但是所有人的生活中都会发生一些变化——教育、别人的影响会改变我们的感受、观点,在我身上也发生了一些变化。我的风格和兴趣都发生了变化,至今为止它们都处于不断的变化中。但是,从前我的形象都是自然地、自发地产生的,没有什么努力和强制。但所有的杰作、成功的重复对我而言都只不过是谎言。所以,我试着走入另一些领域,另一些方向,做出一些改变。开始的时候,我拍摄一些黑白照片,偶然地开始拍摄彩色照片、使用偏光滤镜拍摄、拍摄大尺寸的照片,而现在是用手机拍摄。我不害怕改变,我想要改变。有时候看起来有些奇怪,作为找到了自己风格的艺术家,终其一生都被迫要守护它。对我来说,技术不是主要的,甚至风格也不是。主要的不在于此。很难找到一个准确的术语、词语,它可以标明使你被认出的、成为你的标志的那个重要的东西。你的灵魂、你与价值体系的关系是显而易见的。我不想涉及到充满激情的方面,但我认为艺术家的主要功能——找到无尽的混乱,更精确地表现出,什么有可能在之后成为价值体系。形象地说,就是指出什么是“金子”。

《中国摄影》:让我们来谈谈您事业的开始阶段。那时上世纪70年代初,在那个年代的苏联,成为摄影师是怎样的一件事?您最鲜明的记忆是什么?下一个问题是:您从与塔可夫斯基的相遇中获得了什么?

平哈索夫:事情是这样的:当我看到塔可夫斯基的第一部电影《索拉里斯》时,它给我留下了极其深刻的印象,以至于改变了我的世界观。他的艺术对我来说是一种审美的开拓,让我产生了要去做些什么的愿望,想要去通过什么方式来确认我所感受到的、看到的,我也想创作出什么,来打开这片旷野、这些精神,这些东西是可以在他的电影之后一直留存的。但最有趣的是,当我能够与他相识,并向他展示自己的作品时,他对我说的话是我完全没有预料到的:“在我看来这不是摄影。”我问他:“那对您来说什么才是摄影呢?”他回答:“卡蒂埃-布列松。对我来说,摄影——是‘决定性的时刻。”当时,我甚至还不知道卡蒂埃-布列松是谁。他向我解释道:“你生活在这个时代、这个环境中,它们是不可重复的,有一天所有这些都会改变。你应该见证现实,此时此刻包围着我们的现实。”

我非常惊讶,因为我之前认为,这个人是生活在“象牙塔”里的,对周围的世界漠不关心,因为他的形象很多都是建立在此之上的。所以听到他说这样的话,我真是很惊讶,也很出乎意料。然而,这对我来说是向前迈了一大步,我遵循了他的意见,买了相机就去街上拍摄了。在那个年代,按照原本的样子来拍摄现实还是有些危险的,因为当时的人民相当多疑。一些人相信便衣警察,而且向那么多人解释为什么拍这些照片也很困难。“反正杂志上也不会发表这样的照片的,那你为什么还要拍?”他们对我说。我常常是用广角镜头从下向上、从胃部位置偷拍。这些时刻我在另一些访谈中也描述过。比如说有一天,我来到了旧货市场(非法市场)。私人经营在当时是被禁止的,拍他们很危险。我拿出相机,立刻就有人把手伸过来。我以为他想要禁止我拍摄,但他很惊讶地问我:“为什么要卖你的相机?”我开始让他转身,按下按钮,好像是在向他展示相机,并且偷偷拍下了几位干部。当他多次问相机的价格时,我过分地提高价格,为了不让他把相机买下来。当时我很讨厌纪实性的东西,我认为艺术家的目光应该是向内的,不想以自己的镜头去打扰别人。我认为爬进别人的生活是不礼貌的,而且也并不是没有危险的。但现在,突然间,我在其中感受到了愉悦,以及某种驱动力。可以说猎人沉睡的嗅觉被唤醒了。我学会了客气地进行纪实性拍摄,这对我来说就像是某项体育运动——能够拍摄下某种运动的意料之外的瞬间。这是与宿命论进行的形而上学的游戏。简短地说,我感兴趣的正是卡蒂埃-布列松曾经发现并称之为“决定性的时刻”的东西。

在最初的成功之后,我开始对这些出乎意料的、决定性的、意外的时刻感兴趣。正是镜头和小小的相机,可以迅速地把这些时刻拍摄下来,从任何地方,从腰部、从眼部——它们给了我实验的可能性。现在,我还是在重复这些事情,但是是用iPhone了。

《中国摄影》:摄影艺术是怎样促进您的个性的形成,让您成为现在的样子的?

平哈索夫:嗯,首先,摄影难以置信地发展了人的关注力和观察力,并且使人对世界的看法更加精确。这个过程本身就非常吸引人,迫使人去探索新的形式,这是在此之前你自己从来没有想到过的。你开始发现和找寻。

摄影固有的特点是偶然性,这是所有运动的基础。跨一步,弹一下手指,你都能毫无例外地发现新的东西。这发展了你的本能和智力。而成功的摄影并不仅仅是带给你个人快乐,而是带给许多人快乐。

但是,如果要概括地将Instagram作为现象来谈论的话,可以发现一个趋势。这里有两个矢量并存——一个是精英化的,在这里摄影艺术本身就可以成为价值;另一个是流行的、大众的。如果说第一种在质量上更优越的话,那么第二种则无疑胜在数量。这正好描绘出了Instagram上人们的样子——是什么吸引了最多的人去“点赞”?人们完全忘记了照片,人们选择的完全不是照片。更准确地说,在这里,话题是关于大众文化的。要知道灵魂的艺术与大众文化的不可调和的矛盾在Instagram中轻易地体现出来了。所以,我上传自己的照片并不是为了获得别人很多的“赞”,我希望的是,那些选择了我的照片的人,都能拥有自己的特色,每个人都有自己的。但我并不认同我周围的精英艺术。为了自我更新,艺术必须走到大众中去,但要从中选择高尚的、有理解力的人,而不是那些追求精英化的假绅士。当别人指责塔可夫斯基,说大多数人都不能理解他时,塔可夫斯基说:“对我来说,去柴可夫斯基音乐厅和莫斯科音乐学院的人数已经足够了。数数看这些音乐厅里有多少把座椅,如果这些人都能接受我的艺术,那么我认为自己的任务已经完成了。”同时,塔可夫斯基也说到,普通平民更能够理解他,而不是负责文化的官员。

我对于这个问题的回答就是这样。

《中国摄影》:非常感谢!endprint