斯诺:“业余而蹩脚摄影师”的传奇(下)

2014-02-24晋永权

晋永权

20世纪的中国历史上,很难找出另一个像埃德加·斯诺一样传播学意义上的案例:拍摄的照片及其本人的形象,与一个政党和国家的历史具有如此密不可分而又经久持续的关联。

——题记

失望:1960年与1964年的怀旧之旅

1960年6月28日至11月15日,埃德加·斯诺作为美国《展望》杂志记者第一次访问了新中国,会见了毛泽东、周恩来等老朋友。他是当时唯一进入闭关锁国的中国大陆的美国记者。周恩来解释“破例的原因”时说:“我们认为你是一个作家和历史学家,绝不是记者。”

自1941年离开中国,近20年了,这自然是一次怀旧之旅,中方安排他访问了19个城市,主要是他当年采访过的地方,包括延安及内蒙古、西藏、云南等地。此行,斯诺在北京向中国革命博物馆捐献了1930年代他在中国拍摄的纪录片和照片底版,其中包括摄有毛泽东、周恩来和其他人的全部镜头。面对斯诺的慷慨之举,中国政府提出要负担斯诺访华旅行的全部费用,并提出依照国际惯例付给他当年拍摄的影片、照片版税,但他全部拒绝。

此时的中国大地,大跃进已近尾声,与毛泽东等中国领导人的会见,报刊也没有报道。中方能期待斯诺向外界传播什么呢?被他的一些同胞称作“红色中国宣传员”,斯诺被安排看了那些新的建设成就,但却感受到了中国那种“与我们隔绝的状态”。美国作家伯纳德·托马斯记述了斯诺此行的“困惑、为难、半信半疑,并由于他认为中国人对他设置了重重障碍而感到恼怒。”斯诺在写给朋友韩素音的信中称:“我以为自己对中国还知道点什么,但我的确一无所知。我仍然了解的很少很少。”斯诺回到美国后,播放了他此行拍摄的纪录片《人类的四分之一》。

斯诺意识到自己对中美这两个国家来说都“负有责任”,并希望能像当年那样“发挥某种关键性的作用”。他的这种“责任意识”或“关键性的作用”,也正是其第二次访华时,中方对他的判断与期待。在1964年10月18日至1965年1月19日的这次访问进入尾声,也就是离华前十天的1月9日,毛泽东邀请斯诺在人民大会堂北京厅共进晚餐并谈话。这次高规格、相当于对待领袖人物的会见,以新闻照片的方式刊登在第二天的《人民日报》一版上,但照片说明十分简单,中规中矩,只说毛泽东主席接见了《西行漫记》作者、美国作家斯诺,并同他进行了谈话。相对照的是,一旁的对美斗争报道——周恩来总理与几位元帅接见两次击落美帝国主义军用无人驾驶高空侦察机的解放军空军有功人员,非常醒目,义正辞严,一以贯之地浓墨重彩,以图片与文字并行做了同样重要的处理。9号这一天发生的两件事情,照片都由新华社记者杜修贤拍摄。

照片,与文字一样,传递的是颇为矛盾的信息,一方面谈友谊,另一方面又宣示两国在军事上依然处于敌对状态。一切似乎都不可调和。但这一次访问,西方媒体有所披露,1965年2月4日到17日期间,毛泽东与斯诺的谈话先后刊登在法国、日本、德国、英国及意大利的报纸上,不过美国各大报,包括《纽约时报》都拒绝发表这篇谈话,更别说刊载照片了。

绝唱:1970年斯诺与毛泽东在天安门城楼上的合影与麦克法夸尔式解读

冷战时期,西方学者、观察家们囿于资料所限,习惯于通过公开出版物来研究、推测社会主义国家的社会生活状态,包括政治气候、权力人物命运及事态进展,还有对外释放的信号等,解读媒体上发布的照片,成为研究者的一项必要功课。社会主义国家的宣传部门也善于利用图片,甚至刊登的时机,来释放一些自己需要传播的信息。可以说,在一段时间内,双方甚至达成了某程度的默契。罗德里克·麦克法夸尔(Roderick MacFarquhar,1930-,中文名马若德,英国著名的“中国通”,曾任英下院议员、哈佛大学教授——编辑)就是这方面的典范,他运用大量《人民日报》等出版物上公开发表的照片案例,在伦敦出版的《中国季刊》(1971年4-6月号)上发表文章“论摄影”,来分析这一特殊的图片传播现象。如麦克法夸尔就细致地分析了20世纪5、60年代间,一些照片上某位领导人出现的频率,或缺席次数,及其与毛泽东之间站位关系的远近,来推测他的时运。他认为“从照片变化看中国政治情况”是十分重要的。可以说,麦克法夸尔的研究视角与方法,为我们提供了一面反观自己的镜子:看待那些出现在《人民日报》上的斯诺与毛泽东合影照片,也不例外。

这种传播者与解读者之间的默契,在1970年斯诺访华照片中得到了充分展现。

1970年8月14日至1971年2月9日,斯诺携夫人洛伊斯·惠勒·斯诺(Lois Wheeler Snow,1922-2001)第三次、也是最后一次访问新中国。10月1日,中华人民共和国成立21周年之际,夫妇二人应邀登上天安门城楼并与毛泽东一起检阅游行队伍。第一次置身这里的斯诺及其夫人,站在毛泽东身边,“分享着拥挤在下面巨大广场上的人民群众向中国领导人发出的欢呼”。人群上方飘荡着巨幅标语,号召全世界人民“打倒美帝国主义及其一切走狗!” 时过境迁,此时,斯诺的脑海中不知会不会浮现1936年自己抵达保安时的情形。在这般尴尬的氛围中,作为斯诺的夫人、美国人洛伊斯清醒地意识到他们正处在“一个惊人的时刻”:“我们同中国国家领导人出现在一起这件事,带来了一个重大信息,这些国家领导人决定打算通过埃德加这个信息工具来预测未来。”

1970年10月25日,《人民日报》头版以“毛泽东主席会见美国友好人士埃德加·斯诺”的通栏大标题,刊出十月一日毛泽东同斯诺微笑着并肩站在天安门城楼上的巨幅照片。新华社报道说:“中国人民的伟大导师毛主席,最近会见了美国友好人士埃德加·斯诺先生,并同他进行了亲切友好的谈话。”1972年出版的《漫长的革命》一文中,斯诺记述说:后来,在主席77岁寿辰那天(注:前一日),《人民日报》发表了我们在天安门城楼上的照片,把我说成是“美国友好人士”。那天,报纸在每天都刊登毛泽东思想的右上角的框子里登了这样一句话:“全世界人民包括美国人民都是我们的朋友。”endprint

选择在主席的诞辰日到来之时发表这幅照片,并通过文字直接向西方社会释放友好信号,透露出中方的严重期待。斯诺描述了这一年国庆节,置身于天安门城楼上的毛泽东的心情,他心里想的不是人们用来为毛的语录生色的肖像、旗帜和花朵,而是重建党和国家上层建筑的问题,关于恢复在文化大革命期间所丧失的生产节奏,关于加快结束越南战争和扩大中国同外部世界接触的问题。

1972年2月15日斯诺去世,随后,《纽约时报》刊登了这幅他在天安门城楼上的照片,说明中写道:“毛泽东先生与美国人同时出现是希望恢复与美国接触的标志。”也正是这一天,尼克松向美国《时代》周刊表达了访华的愿望。《时代周刊》评价说:“斯诺准确地把这一荣誉阐述为毛泽东希望改善与美国的关系,同时毛泽东在接受斯诺采访时确认了这一点,并邀请尼克松访华。斯诺自己为中美关系的改善做出了贡献。”《时代周刊》也列举了斯诺与毛泽东同时出现在天安门城楼上的情形,而这一信息源无疑就是中方发布的照片。

先前,斯诺1971年2月回到瑞士后,在美国《生活》杂志上发表的与毛泽东及周恩来的谈话,还有他与毛泽东在天安门城楼上的照片就摆放在了尼克松的案头。这一年的4月,中美之间“乒乓外交”过后,美国《生活》杂志刊登斯诺与毛泽东会谈纪要,并配上了中美运动员乒乓球比赛的照片。

1972年2月,美国《新闻周刊》上的一篇“那个了解毛的人”文章,分析了斯诺与中国领导人的特殊关系:“通过1937年他的《红星照耀中国》这部预言性的关于游击战争及其领导者的作品的出版,埃德加·斯诺立即成为最有名的关于中国共产主义的编年史作者。他与中国领导人的特殊关系给予他与其他记者无法企及的优势,但这一优势是他通过艰苦努力获得的。”

基辛格在他的长篇回忆录《白宫岁月》里曾感慨斯诺与毛泽东并立在天安门城楼上的事:“这是史无前例的,哪一个美国人也没享受过这么大的荣誉。”

《人民日报》对斯诺的报道共有20篇,其中10条在第一版,这些都与毛泽东有关。1972年斯诺去世时,《人民日报》有7条第一版大标题的长篇新闻,并配发了长幅的照片。他再次成为中国人熟知的主角。

10年前的1962年,在《今日红色中国:大河彼岸》前言中,斯诺解释了自己为什么在中国“有些名声”:“我在中国很有些名声,因为我是第一个突破内战封锁访问了毛泽东、周恩来和中国红军的其他领导人,并给他们照了相的人。”可见,斯诺也意识到自己作为一个躲在相机后面“给他们照了相的人”,所具有的重要价值;问题是,后来斯诺成了被拍摄对象,又通过与新中国领导人并肩站立、还有平起平坐的相片延续自己的传奇。

红颜:斯诺与两位妻子海伦和洛伊斯

谈及斯诺与摄影的关系,不能不提他的前后两位妻子,她们都不遗余力地支持他、宣传他。这又不止是斯诺的福分了。

早在1946年,也就是斯诺与海伦·福斯特·斯诺(Helen Foster Snow,1907-1997)离婚前三年,洛伊斯便与斯诺初次相识。洛伊斯回忆说,那是一次由演员、美术家和作家们为俄国战后救济活动而在曼哈顿举行的一次剧场散戏后的社交舞会上。当时,斯诺已经是一位知名记者,而洛伊斯是位年轻的女演员。大约一年以后,斯诺就离开自己与海伦在康涅狄格州麦迪逊镇的家,再也没有回头。

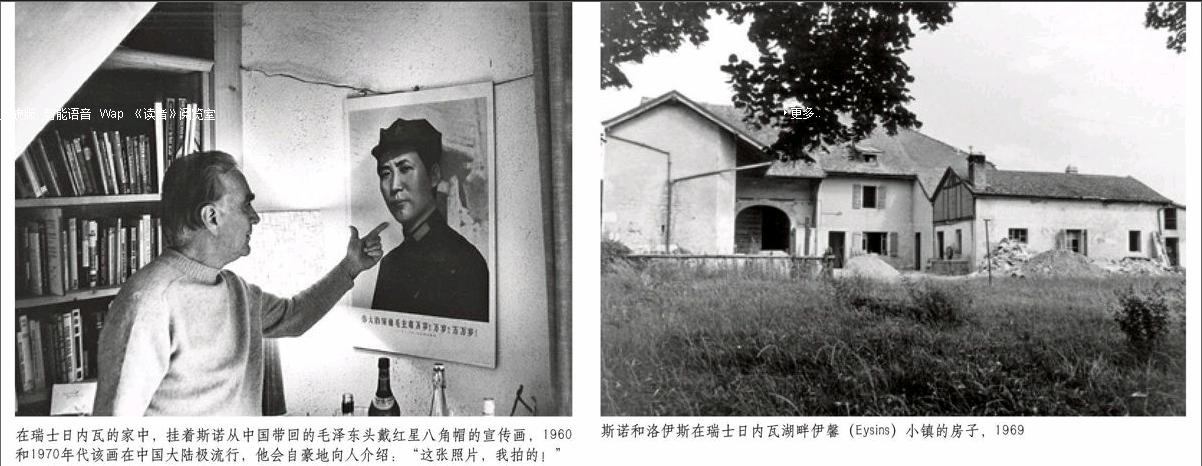

20世纪70年代末,洛伊斯·惠勒·斯诺曾在中国对外友好协会及会长王炳南的赞助下,来到北京,在北京的博物馆及档案馆中搜集历史照片,再辅以摘录斯诺的书、信、日记和报道等,出版了《斯诺眼中的中国》一书。在这本书的“前言”中,洛伊斯对斯诺的摄影经历进行了总结:

起初,他作为一名“旅游者”拍照,到了中国以后,他就作为一名“记者”拍照——但他始终是一名摄影爱好者。他是为1936年刚刚抵达遥远的中国西北部的红军拍摄照片的第一名外国记者。对他来说,最大的遗憾在于,这把他引进后来成为新中国缔造者们的生活中去的这次危险重重的旅途中,他只能携带有限的胶卷。他能随身带回的每一幅照片在当时都几乎是一个奇迹。在那次访问中,中国共产党人还允许他翻拍了经过长征残存下来的一些照片,这些照片显示了红军被迫从中国东南部的江西苏区(1928-1935年)撤退到陕西新根据地之前的一些人物和事件。

在这本有关斯诺视角中的中国一书中,没有出现海伦·斯诺的名字。事实上,1949年以后,海伦的名字在中国大陆就消失了。这期间斯诺携洛伊斯三次访华,就是那些熟悉海伦的人也不会当着他们的面说什么。

可以说,海伦是被人情,还有世故遮蔽了。在斯诺辞世以前,中方自然也不会邀请这位在延安曾多次采访毛泽东的美国女记者。1937年5月到8月间,是海伦,而不是埃德加在延安四次与毛泽东晤谈,毛泽东曾向她系统地谈起了工农红军10年的历史,她还记录了包括周恩来、朱德等几十位共产党领导人的生活。1937年6月,海伦委托从延安返回北平的青年王福时,给斯诺捎回她在延安采访朱德等人的材料和拍摄的14盒胶卷,为斯诺正在写的《红星照耀中国》一书补充了大量文字内容和照片。可以说,署名斯诺的这本书中有一部分内容来自海伦。海伦从延安返回北平后送给斯诺13本笔记、7卷胶卷和其他材料。事实上,洛伊斯这本书中使用的大量素材,就来自于海伦当年的记述。海伦的传记作者凯莉·安·郎恩2009年11月11日接受访谈时说:“海伦拍摄的照片十分引人入胜,提供了普通战士、少年儿童、妇女和著名领袖的生活,而这一切是美国读者难以目睹的。这些照片有助于消除人们对共产党人民主性的错误认识。有300多张照片,是1937年在延安拍摄的,早于‘二战中延安遭受轰炸的年代。”

只是多年以来,外界一直把这些出自海伦之手的照片都当作斯诺拍摄的了。从某种意义上说,海伦是斯诺传奇的最初阶段重要的塑造人、帮助者,斯诺也承认海伦是自己“忠诚的合作者,伴侣与评论者”。

对海伦来说,1949年是个重要的转折点。这一年的5月,她与斯诺离婚。这一年的 10月,她听到中国新政权诞生的消息后,穿上自己1937年去延安时穿的蓝色中式旗袍,在位于麦迪逊的家中拍下一张照片。

巧合的是,1972年2月15日,中国农历新年大年初一,也就是斯诺在日内瓦去世当天,海伦1930年代的中国摄影作品在纽约大都会博物馆展出。《基督教科学箴言报》于当天发表了《中国图书难觅,海伦·斯诺帮助读者解渴》的文章。这一年的12月1日,她得以经香港进入中国大陆,以《续西行漫记》作者的身份在华访问3个月。时至1987年7月,西安举行海伦·斯诺80华诞庆祝活动,纪念她访问延安50周年,期间还举办了《海伦·斯诺在延安》图片、实物展览。1997年,海伦去世。与斯诺离婚后,她没有再婚,仍然保留了“斯诺”这个姓氏。

斯诺在瑞士日内瓦家中去世时,身边陪伴着毛泽东、周恩来派来的中国医疗小组,其中有老朋友马海德。也正是这一年,美国“目光最为敏锐的论文家”、左派青年苏珊·桑塔格正满怀期待地准备踏上去往红色中国的“朝圣”之旅,在出发前写就的《中国旅行计划》一文中,她充满期待:“那世界到处是被压迫的苦力与媵妾。到处是残酷的地主。到处都是傲慢的官吏大人,双臂交叉,长指甲藏在长袍的宽袖筒里。一切都在变,平静地,变成天国的男女童子军,当红星升起照耀中国。”

当红星升起照耀中国!此时,桑塔格对于中国的想象又有多少是来自斯诺一生的表述呢?

也是在这一年,罗德里克·麦克法夸尔第一次踏上了“人民中国”的土地,他研究中国问题的重要著作《文化大革命的起源》第一卷(《人民内部矛盾1956-1957》)即将完成,“导言”中说,埃德加·斯诺的记述是他这套书最初的出发点之一。endprint