宋蜀刻本《孙可之文集》三题

2014-02-22赵望秦马君毅

赵望秦,马君毅

(陕西师范大学文学院,陕西西安710062)

晚唐人孙樵字可之,①《新唐书》卷六〇《艺文志》,北京:中华书局,1975年版,第1608页; 《直斋书录解题》卷一九“孙樵集十卷”条,上海:上海古籍出版社,1987年版,第484页。一说字隐之,②《郡斋读书志校证》卷一八“孙樵经纬集三卷”条,上海:上海古籍出版社,1990年版,第921页。自谓关东人,③《孙可之文集》卷首《孙可之文集序》,卷七《寓居对》,卷一〇《骂僮志》,《宋蜀刻本唐人集丛刊》第十七种,上海:上海古籍出版社,1994年版,第1、66、88页。而未详具体州县。又,一说其为辽东人,④《浙江采集遗书总录》辛集别集类一,上海:上海古籍出版社,2010年版,第546页;《奎章总目》卷四,《朝鲜时代书目丛刊》第一册,北京:中华书局,2004年版,第344页。亦不悉何据。至于其曾“授中书舍人”之说,⑤《善本书宝藏书志》卷二五“孙可之文集十卷”条,《宋元明清书目题跋丛刊》第四册,北京:中华书局,2006年版,第679页。则未闻于他书记载。除此之外,孙樵的主要事行见于《孙可之文集序》自述,当为可信。其作品仅存三十五篇散文,今传版本最早者为宋蜀刻《孙可之文集》,有二本,均藏中国国家图书馆。一本有元代宫廷的“翰林國史院官書”长方大木印,⑥为准确反映原本面貌,本文对其中的钤章、帝讳及校勘、题跋等文字,俱录作原字繁体。上海古籍出版社曾于1979年与1994年据以影印为线装本与平装本,后者收入《宋蜀刻本唐人集丛刊》中。另一本有清人黄丕烈、顾千里的题跋文字,北京图书馆 (即今中国国家图书馆)出版社曾于2003年影印为线装本,收入《中华再造善本》“唐宋编”中。

宋蜀刻本《孙可之文集》自清初现身以来,虽多有研究论述,然仍存诸多疑惑尚待梳理,本文即摘出其中的三个问题加以探讨,略呈管见。

一、宋蜀刻本《孙可之文集》源自于孙樵编辑本

宋蜀刻本《孙可之文集》的渊源所自,学界迄今尚鲜发覆。

按,《孙可之文集序》乃作者自序,谓其于唐僖宗中和四年亲手从平生“所著文及碑碣书檄传记铭志”等二百馀篇中精选“三十五篇,编成十卷”。正与宋蜀刻本的卷帙篇目相合。

又按此本中的避唐帝讳字多被后人回改,然仍有未尽改者。卷五《武皇遗剑录》所谓“驅貔武之師”,“亟發武符”,按“武”即“虎”,为避李渊祖父李虎之名讳而改。卷二《书褒城驿壁》所谓“魚釣則必枯泉”,卷五《龙多山录》所谓“日薄于泉”,按“泉”即“渊”,为避高祖李渊之名讳而改。《孙可之文集序》所谓“代襲簪纓”,卷十《复召堰藉》所谓“代邈時移”,按“代”即“世”,为避太宗李世民之名讳而改。卷二《书褒城驿壁》所谓“號爲理平”,卷六《复佛寺奏》所谓“殘蠧於理者”,卷八《潼关甲铭》所谓“理為大和”,又《舜城碑》所謂“理士朔方”,按“理”即“治”,为避高宗李治之名讳而改。卷一《大明宮赋》所謂“不得逃明殛”,按“明”即“显”,为避中宗李显之名讳而改。卷一《露台遗基赋》所谓“乃因其崇”,又《出蜀赋》所谓“繚巒岡而四崇”,卷三《与李谏议行方书》所谓“秩優而位崇”,按“崇”即“隆”,为避玄宗李隆基之名讳而改。如此等等,无疑为唐人写本之遗留。

此集的多篇文章有孙樵自注,其中的两条自注涉及唐帝避讳,尤足以说明问题。卷一《大明宫赋》:“嘉賞失節,怒罰失殺,奪農而徭,厚天而雕,吾則反耀而彗”,自注曰: “永崇、總章中,彗星屢見也。”按“永崇”即“永隆”,以避唐玄宗讳而改者,与“总章”俱为唐高宗年号。卷五《孙氏西斋录》:“崔察賊殺中書令裴者何?詭?梯亂,肇殺機也。”在“者”字下有自注:“名犯武宗廟諱。”在“也”字下有自注:“裴爲顧命大臣,屢白天后歸政。御史崔察廷詰裴曰: ‘若不有異謀,何故白太后歸政。’天后遂發怒,斬裴于都亭驛。故書曰:崔察賊殺中書令裴。”按所谓“裴”者,即“裴炎”也, 《旧唐书》卷八七、 《新唐书》卷一一七有传。又按唐武宗名炎,与裴炎同名,故用避讳方法之一的空字以避之,而在自注中特予说明,以昭示臣下严守尊敬皇上的有关礼法,当为作者之所为无疑。

凡此种种,足以证明宋蜀刻本《孙可之文集》乃源于作者孙樵的自编本。至于宋蜀刻本前溯至作者自编本之间各本的递嬗关系如何,也就是说,其间传抄了几次,刻印了几次,宋蜀刻本直接据以刻印的底本是哪一种,则因文献阙如,目前尚难判定。

二、宋蜀刻本《孙可之文集》刊印于宋光宗绍熙年间

宋蜀刻本《孙可之文集》的刊印行世始于何时,学界说法有三,或谓南宋初年,①《楹书隅录》卷四“宋本昌黎先生集四十卷外集十卷十六册二函”条及“宋本孙可之文集十卷二册”条,《订补海源阁书目五种》上册,济南:齐鲁书社,2002年版,第231、246页;《五十万卷楼藏书目录初编》卷一五“孙可之集十卷”条,《海王邨古籍书目题跋丛刊》第七册,北京:中国书店,2008年版,469页。或谓南宋中期,②《宋蜀刻本唐人集丛刊说明》,《宋蜀刻本唐人集丛刊》第一册,上海:上海古籍出版社,1994年版,第1、2页。或谓南宋初至南宋中叶之间,③《宋本》上编《宋本概览·宋蜀刻本唐人文集》,《中国版本文化丛书》,南京:江苏古籍出版社,2002年版,第65页。(按后文凡参引此书仅注出书名、页数)时间上颇显过于笼统。

此本遇宋帝名讳,如“玄”、 “舷”、 “朗”、“弘”、“泓”、 “貞”等字缺笔。避讳至宋光宗,如卷五《武皇遗剑录》中的“能克大憝”之“憝”字缺笔,以避宋光宗赵惇之嫌名。又卷十《复召堰藉》中的“治稱廉平”之“稱”字缺笔,按《宋史》卷三六《光宗纪》、卷一二三《礼志》、卷二四四《安僖秀王子偁传》,赵子偁者,乃宋孝宗之生父,追封为秀王,追谥为安僖,光宗于绍熙元年三月特下诏令为其避讳,而“稱”即赵子偁的嫌名,故缺末笔。据此二讳字,及宁宗以下诸帝均不避讳,可知宋蜀刻本《孙可之文集》当刊刻于光宗绍熙年间。

三、宋蜀刻本《孙可之文集》所存二部乃初印与后印之关系

在存世的宋蜀刻十二行本系统唐人集中,唯一有复本且俱为足本者是《孙可之文集》,其他各种仅剩孤本以至残本,此一现象已颇为学人所关注,④《藏园群书题记》卷一二《校宋蜀本孙可之文集跋》,上海:上海古籍出版社,1989年版,第632、633页;《文禄堂访书记》卷四“孙可之文集十卷”条,上海:上海古籍出版社,2007年版,第270页;《订补海源阁书目五种》上册,第247页;《中国版本文化丛书·宋本》,第68页。至于这两部《孙可之文集》之间有无差异、关系若何,则绝无论及者。若详检此二部书,其中的文字异同是相当明显的。为了论述上的简便,姑称其中有黄丕烈、顾千里题跋而被收入《中华再造善本》的影印本为甲本,称另一有“翰林國史院官書”长方印而被收入《宋蜀刻本唐人集丛刊》的影印本为乙本。

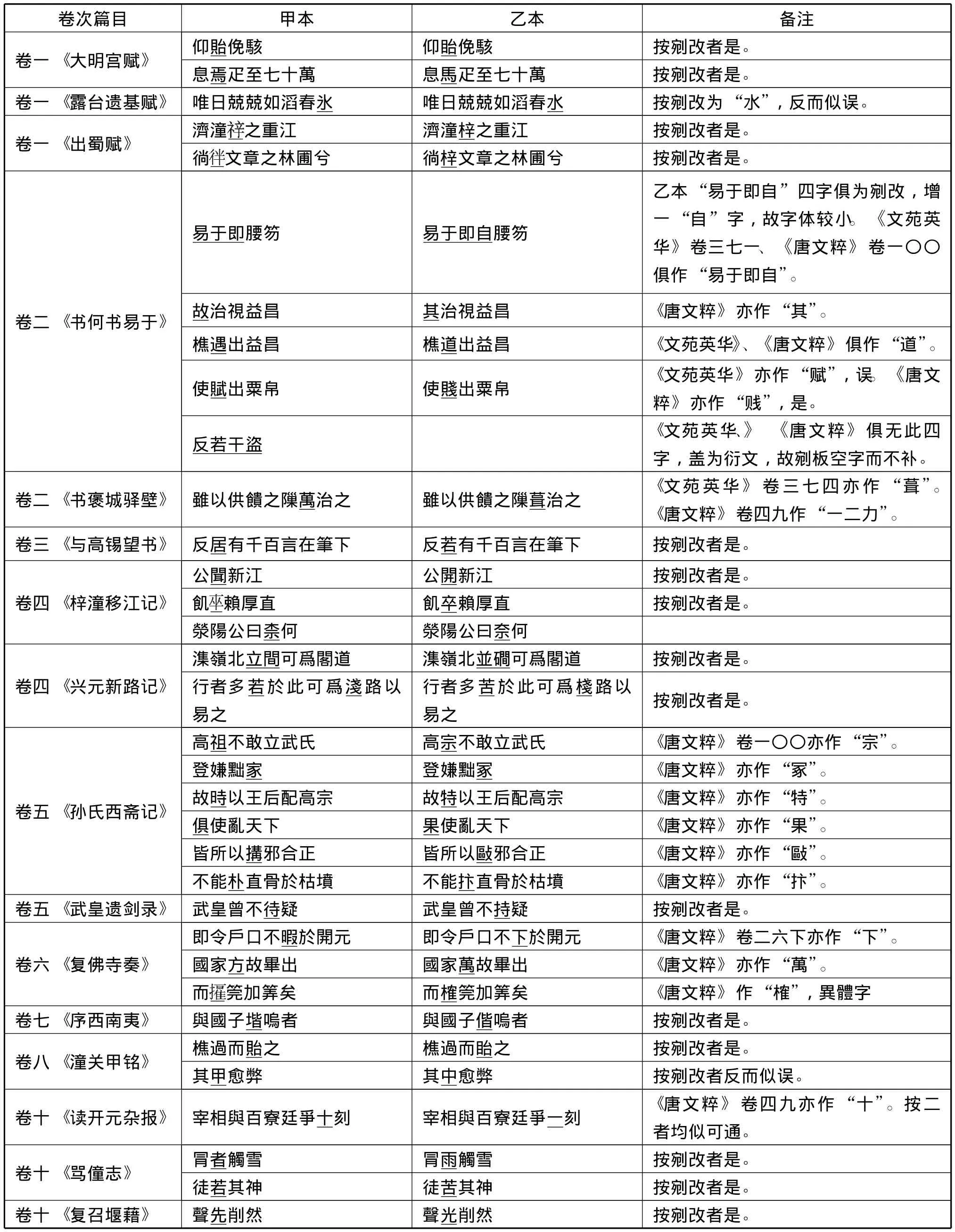

仔细对勘甲本与乙本,可以发现甲本上的许多讹误文字,在乙本上已被剜板改正,而这些剜改的字,无论字体还是字划,都明显有别于全书的其他字迹。如甲本卷一《大明宫赋》正文中的:“仰貽俛駭”之“貽”字,自注中的“息焉疋至七十萬”之“焉”字,又《露台遗基赋》正文中的“如蹈春氷”之“氷”字,在乙本上分别剜改为“眙”字、“馬”字、“水”字,且字体较小,字划颇拙,剜板的痕迹甚清晰。下面将二部书的异文全部摘出,以列表的方式标示,可收一目了然之效。

卷次篇目 甲本 乙本 备注卷一《大明宫赋》仰貽俛駭 仰眙俛駭 按剜改者是。息焉疋至七十萬 息馬疋至七十萬 按剜改者是。卷一《露台遗基赋》唯日兢兢如滔春氷 唯日兢兢如滔春水 按剜改为“水”,反而似误。卷一《出蜀赋》 濟潼images/BZ_123_708_638_743_674.png之重江 濟潼梓之重江 按剜改者是。徜images/BZ_123_671_697_703_732.png文章之林圃兮 徜梓文章之林圃兮 按剜改者是。易于即腰笏 易于即自腰笏乙本“易于即自”四字俱为剜改,增一“自”字,故字体较小。《文苑英华》卷三七一、《唐文粹》卷一〇〇俱作“易于即自”。卷二《书何书易于》故治視益昌 其治視益昌 《唐文粹》亦作“其”。樵遇出益昌 樵道出益昌 《文苑英华》、《唐文粹》俱作“道”。使賦出粟帛 使賤出粟帛 《文苑英华》亦作“赋”,误。《唐文粹》亦作“贱”,是。反若干盜《文苑英华、》 《唐文粹》俱无此四字,盖为衍文,故剜板空字而不补。卷二《书褒城驿壁》”。卷三《与高锡望书》雖以供饋之隟萬治之 雖以供饋之隟葺治之 《文苑英华》卷三七四亦作“葺”。《唐文粹》卷四九作“一二力反居有千百言在筆下 反若有千百言在筆下 按剜改者是。公聞新江 公開新江 按剜改者是。卷四《梓潼移江记》飢images/BZ_123_671_1642_699_1677.png賴厚直 飢卒賴厚直 按剜改者是。滎陽公曰柰何 滎陽公曰奈何潗嶺北立間可爲閣道 潗嶺北並磵可爲閣道 按剜改者是。卷四《兴元新路记》行者多若於此可爲淺路以易之行者多苦於此可爲棧路以易之 按剜改者是。高祖不敢立武氏 高宗不敢立武氏 《唐文粹》卷一〇〇亦作“宗”。登嫌黜家 登嫌黜冢 《唐文粹》亦作“冢”。卷五《孙氏西斋记》故時以王后配高宗 故特以王后配高宗 《唐文粹》亦作“特”。俱使亂天下 果使亂天下 《唐文粹》亦作“果”。皆所以搆邪合正 皆所以敺邪合正 《唐文粹》亦作“敺”。不能朴直骨於枯墳 不能抃直骨於枯墳 《唐文粹》亦作“抃”。卷五《武皇遗剑录》武皇曾不待疑 武皇曾不持疑 按剜改者是。即令戶口不暇於開元 即令戶口不下於開元 《唐文粹》卷二六下亦作“下”。卷六《复佛寺奏》國家方故畢出 國家萬故畢出 《唐文粹》亦作“萬images/BZ_123_671_2469_705_2503.png”。而 筦加筭矣 而榷筦加筭矣 《唐文粹》作“榷”,異體字卷七《序西南夷》與國子堦嗚者 與國子偕嗚者 按剜改者是。卷八《潼关甲铭》樵過而貽之 樵過而眙之 按剜改者是。其甲愈弊 其中愈弊 按剜改者反而似误。卷十《读开元杂报》宰相與百寮廷爭十刻 宰相與百寮廷爭一刻 《唐文粹》卷四九亦作“十”。按二者均似可通。卷十《骂僮志》冐者觸雪 冐雨觸雪 按剜改者是。徒若其神 徒苦其神 按剜改者是。卷十《复召堰藉》聲先削然 聲光削然 按剜改者是。

再仔细对勘甲本与乙本,还可以发现甲本上的字迹完整清晰,而乙本上的字划则多有断损,这也是古籍后印的特征之一。略举数例,以见一般。卷首《孙可之文集序》“得二百餘首”之“百”字,甲本字划完好,而乙本已残最末一横。卷一《露台遗基赋》“問于牧者”之“牧”字,甲本字划完好,而乙本已残左边一撇。《出蜀赋》“恠若虎而欲噬”之“若”字,甲本字划完好,而乙本已残最末一横。卷二《书何易于》 “及其有之”之“有”,甲本字划完好,而乙本已断损右边的竖钩。《书田将军边事》“南蠻殘我”之“殘”字,甲本字划完好,而乙本已缺左边一点。又“又擇群蠻子弟”之“擇”字,甲本字划完整,而乙本已残最末一竖。

综合以上两点,足可证明甲本是在未经过剜板前印成的,而乙本是在发现甲本有文字讹误而经过剜板改正后印成的,而且是在隔了相当长的时间之后。

最后还需特别强调一点。宋蜀刻本《孙可之文集》历经千馀年而能流传至今,实属不易,故亦实属可贵。但又无庸讳言,此本文字上的鱼鲁亥豕,实为繁夥,甲本既有朱笔校正“得其大半”,①乙本又有剜板改正,已见上文,讹误衍脱,依然存在,若与明正德十二年王鏊刻《孙可之文集》,以及翻刻此本的明天启五年吴馡本、毛晋汲古阁本《孙樵集》《孙可之集》略作对勘,即可明了。如宋蜀刻本卷一《大明宫赋》“繚啓居”之“”字,“廟祐徹主”之“祐”字,俱误,而正德刻本与汲古阁刻本作“瀛”,作“祏”,俱是。可见,“虽宋刻,亦有讹脱”②,“盖宋本虽古,未必可尽依;明刻虽晚,亦不无可取;是要在善校、善读者而已。”③就此而言,宋蜀刻本与诸明刻本之间的嬗递关系,以及各个明刻本之间的相互关系等问题,亦有深入探讨的必要,拟另辟专文,此处不置论。