口述历史:上海小三线建设在安徽(中)

2014-02-21徐有威等

徐有威+等

建设初期的艰苦岁月

——原229指挥部规划设计组组长曹伯慰访谈录

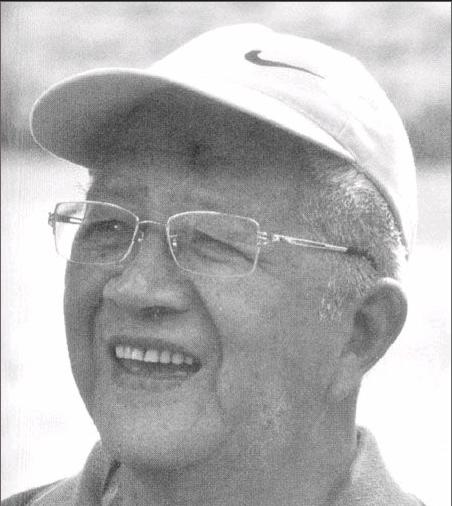

口述:曹伯慰

采访:黄金平

整理:黄金平 邬晓敏

时间:2012年8月15日

地点:曹伯慰寓所

曹伯慰,男,1925年出生。1946年4月参加革命工作,同年同月加入中国共产党。1956年5月,任上海市民用建筑设计院副院长兼党总支书记。1966年2月,任229指挥部规划设计组组长。1982年6月,任上海建筑设计研究院党委书记。1987年12月离休。

我当时是上海市规划建筑设计院(原民用设计院,1963年与规划设计院合并改名为规划设计院,1980年后两院又分设,恢复民用设计院原名)副院长,1965年11月,市里调我去229指挥部报到。为保密起见,对外不能用上海后方基地或上海小三线的名称,于是就将原上海市人民委员会公用事业办公室副主任罗白桦办公室的房间号码229作为指挥部的名称,即229指挥部。指挥部成立了临时党总支(属市委组织部领导),书记罗白桦,副书记方希观。

罗白桦是安徽省贵池县(今安徽省池州市)人,新中国成立前在皖南打过游击,对皖南比较熟悉。指挥部下设办公室,主任是方希观,综合计划条件组组长是高玉庆,施工组组长是蔡振耀,水文地质组组长是顾颖,动力组组长是华东电业管理局副局长于康。我担任规划设计组组长。后来不久又增设政治处,主任马秀升。

上海小三线安置项目及其布点先后进行过多次规划和调整。我参与了第二次规划,规划的指导思想是:“从备战的需要出发,按照保存精华的原则,将本市有关‘四新和尖端技术研究工作中的精华部分以及基础工业安置在上海后方,以上海现有企业一分为二,以老带新;项目的规模力求小而精,先设立足点,然后由小到大,逐步发展。”

1966年5月,上海市后方建设领导小组向市委的报告中对上海后方的区域范围和布局提出如下意见:上海市后方的区域范围,初步规划在屯溪为中心的皖南山区,包括浙江、江西的一部分,东起浙江天目山,西自安徽的东至到江西的景德镇,南至浙江开化和江西婺源,北至安徽宁国、青阳贵池一带,所牵涉的行政区域包括安徽徽州专区全部、芜湖专区、池州专区,浙江的昌化、开化地区,江西的景德镇和婺源地区等。对后方的布局、设想:以黄山为中心,包括冈村、汤口、茶林场、谭家桥一带,作为后方机关地区,设置机关、医院、学校、文化、档案等部门;屯溪、祁门一带,包括休宁、上溪口、渔亭、黟县等处,设置科研部门和有关的配套协作工厂;宁国、绩溪一带,包括浙江昌化、开化地区,布置机械工业及军工;泾县至旌德、绩溪一带布置无线电、仪表工业和轻工业;冶金工业运输量大,用水量多,占地面积广,又需接近原料产地,因此可布置在青阳、贵池一带;旌德、绩溪、鸿门、岛石这三角地带作为物资储备地区,并保留天目山南北地区和江西婺源地区为发展备用地。

1965年春节后不久,我们即随罗白桦到皖南开展工作。我们是先头部队,规划设计、勘查、测量人员、建厂等人员在当地县区干部向导下,分几路到有关各县去踏勘,每路五六人。每天一大早,大家一人带一根竹竿、一壶水就进山了。在大山里,竹林很多,大树前几年被砍得所剩无几,小树灌木漫山遍野,荒无人烟。皖南的山不是太高,但无路爬山时也很费力,下山时往往要攀着树干或竹竿顺势快下,一不注意就会摔跤。一路上,经常会遇到蛇,大多是毒蛇。这样手里的竹竿起了作用,每天都能打死好几条。在踏勘期间,有一组人员翻过一座山来到山脚下,遇到几个民兵。因为那里从来没有外人来过,当地民兵看他们的衣着、听口音,竟怀疑是空降特务,便将他们押到公社里,直到县里干部赶去才消除这一场误会。

建设初期生活比较艰苦,设施也十分简陋。我们规划设计小分队起初近20人,住房也少,只有两间,泥地,一张厨房用的工作台。屋面漏雨,外面雨停了,里面还在滴水。睡觉、工作、吃饭都在里面。一个冬天,买不到新鲜菜,一天三顿,就是咸菜和霉豆腐。以后,我们搬到屯溪湖边干校,这才分了宿舍、设计室、食堂。但洗衣被还是要到新安江边,夏天洗澡也在那里,厕所一直是茅房。

一位上海籍安徽县长经历的上海小三线建设

——安徽省贵池县原县长顾国籁访谈录

口述:顾国籁

采访:徐有威 胡 静

整理:胡 静 杨华国

时间:2012年10月12日

地点:顾国籁办公室

顾国籁,男,1946年出生,1976年入党。1964年-1970年就读于同济大学。1970年-1987年在安徽省贵池县工作,历任工人、技术员、工程师,科员、副股长、股长、副局长、县委副书记、县长。1987年-1993年历任安徽省安庆行署经委主任、安庆市交通委主任、安庆市副市长,高级工程师,1993年-1996年任上海浦东新区建设局副局长,1996年-2003年任上海浦东城区党工委书记,2003年-2006年任上海浦东新区人大常委会副主任。

我属于老五届,1964年进入同济大学城市建设系学习。为响应党中央毛主席关于大学生分配时要“四个面向”,即“面向农村、面向边疆、面向工矿、面向基层”的号召,1970年我毕业被分配到安徽省贵池县,成为一名基层工人。后来逐渐成为单位里的技术员、助理工程师和工程师。接着又转为行政岗位,当上了副股长、股长和副局长。1984年我直接被任命为贵池县县长,那年我36岁。

我1970年到贵池,直到1987年才离开,应该说对小三线比较熟悉。当时中央确定大三线和小三线,大三线在四川、广西、贵州,小三线在福建、浙江、安徽和山东。小三线选厂选址,深入皖南山区的很多地方,挑选场地,按照“山散洞”原则,俗称叫“羊拉屎”。当时的上海市国防工办和南京军区派人组织筹建班子,在贵池确定了包括胜利机械厂、前进机械厂、永红机械厂、五洲电机厂和火炬电器厂等5个机械厂,以及八五钢厂、325电厂、长江医院、683两个车队、703供电所、物资仓库、通信站和507码头等14家小三线企事业单位。endprint

当时的指导思想是小三线企事业单位越隐蔽越好,因此它们选址在潘桥、梅街到棠溪一带的山区。那时,建厂条件很艰苦,基础设施如水、电、路都不通。小三线首先在上海地区选调工人,要求年轻,还要求出身背景好,很多人家庭三代都是“红五代”。刚开始的指导思想是先生产后生活,先建厂区后建生活设施。前期工作人员吃、住、办公都在工棚里,厂内建筑由上海市第二建筑公司施工,我们则组织贵池民工参加外围施工,高峰时民工达几千人。

小三线厂区的建设是保密的,厂里自己建设内部工程,厂外的道路、供电线路等基建项目则与地方共同进行。我们在厂区外围负责炸山、平地、修水沟、修马路、架高压线等。民工实行计件工资,一个立方土几毛钱,他们自己搭锅搭工棚解决吃住问题。那时工作条件艰苦,用的工具都不是机械化的,靠人扛肩挑、板车运输,但有钱挣,当地民工还是很开心的。民工只能在厂区外干活,并不知道厂里是做什么的。当时的建厂速度很快,而且房子造得很扎实。县里很重视,材料用的是当地的沙石材料叫“干打垒”,很便宜,一立方的石料只要2.58元,但很结实,冬暖夏凉。贵池的几个厂大概建了一两年,就先后投产了。

这些厂都在山区,建设的成本很高。在担任贵池县长以前,我已经在县建设局工作了,当时还组织民兵团和民工参与建设,包括码头、公路的建设。我到现在还记得一条小三线公路,长3700米,从南门到507码头,25万元就造好了,是砂石结构。其中包括农民的征地、动迁、青苗补偿,勘察设计施工以及材料,6万多块钱1公里。民工都是比较熟悉的、信得过的人,当时用枞阳人较多。砂石材料都是地方供应,齐山当时是贵池的主要石头供应基地。直到1984年我当县长时,才开始综合考虑,考虑生态保护,不再开山炸山。后来,我们还让附近地区的水泥厂搬迁,退田还湖,以保护环境。

我们贵池的各级领导干部、当地的工人、农民为建设小三线做出了巨大的贡献和牺牲。在建造507公路时,征用土地拆迁,涉及青苗赔偿,当时一亩也就赔偿农民几百块钱,农民们也没什么意见。但从另一个方面讲,当时的小三线对当地的经济建设和社会文化发展也起了很大的推动作用。原来没有公路的通公路了,原来没电的有电了,原来没看见过汽车的也看见汽车了。上海工人阶级的先进模范作用,带动了工农城乡的交融,带动了工人和农民直接的接触,推动了当地经济社会的进步。这实际上也是一种促进物质交换的形式,并且密切了和贵池当地农民的关系,加强了工农的融合,也潜移默化地推动了当地干部和群众素质的提高。

当时是计划供应,香烟、白糖、洗衣粉、肥皂等都是要凭票的,本地基本买不到。当地农民就拿农副产品跟小三线工人去换,小三线的工人用从上海运来的飞马牌香烟、肥皂等轻工业品去换农民的农副产品。当时贵池的农副产品很便宜,1元钱买4斤花生,1元钱买4斤螃蟹,鸡蛋1毛钱买3个。上海小三线工人们来了以后,这些产品遭到哄抢。其实,上海小三线工人生活很单调,除了白天上班,晚上就喝酒,在当地买鸡蛋、鸡、水产品,以此消磨业余时间。一星期放一两次电影,几个月甚至一年才能回一次上海。

小三线的建设根据当地的需要,吸收了不少劳动力。如果一些劳动力有文化基础,小三线企业就对他们进行培训。培训出来后,让他们从事操作工或后勤市政养护工作。这些当地民工融入上海的工人队伍中,同吃同住,久而久之,很多人甚至上海话都说得很好。有的上海工人还与当地人结了婚。

作为地方上的干部,我跟小三线打交道比较多。1986年,贵池县政府跟小三线签约,我作为贵池县的接收人员和小三线几个单位进行交接。1987年,我调到安庆行署出任经委主任,主管工业和经济。在小三线交接中我也全程参与。

贵池为什么那几年发展得比较好呢?除了政策好以外,我认为小三线起了很大的作用,另外还有上海的知青也是起到很大作用的,因为到贵池的知青有两三千人,各个乡镇都有,村、队都有,对当地的思想观念和文化都起了很大的推动作用。

县政府与小三线联系得挺密切,关系也很融洽,我们成立了协作办公室,县里会请求他们支持我们地方上的工业和商品供应。当时是计划经济,很多物资都要计划和凭票,上面曾经讲到,小三线会供应我们机器设备、钢材、水泥、自行车、彩电、缝纫机、洗衣粉和肥皂等指标,这些东西在当地都是很少能买到的。他们还帮助我们培训人才。当地干部、群众有急难病危,也可以到长江医院或者转上海进行治疗。

贵池县与小三线交往频繁融洽。除了县层面外,乡镇之间也有来往,过年过节相互拜访,相互征求意见和要求。后来为了加大与上海的交往、联系、协作,我们县在上海成立了办事处。当时,贵池是皖南地区第一个在上海成立县级办事处的。县里不容易,财政很困难,但还是拿出一部分资金,在上海买房子做办事处,给工作人员买宿舍。后来,我们和徐汇区结成了友好区县,徐汇区的区委书记和区长还去过贵池访问。

1986年,我们作为贵池方面的接收人员,代表县里跟小三线签约,将他们的几个单位全部转接过来。交接前,原则问题应该都定过了,包括固定资产不动、小三线要全部交给地方。但在实际交接中还是有些具体问题的。上海方面很早就得到消息,我们得到消息肯定比他们迟,他们是有备而来的。比如八五钢厂和胜利机械厂等在上海都有母厂的,他们有的机器、设备、资金就不再进来安徽。这就和我们产生了矛盾。

当时,我们只能讲交接开始了,你们不能转移固定资产,不能转移资金。这个原则只是说说而已。他们说我们不会的,都是共产党的干部。其实,或多或少都是有的。从各自的利益出发,他们从自身的考虑去上海要安置,而我们则考虑接收得越多越好。325电厂起初是不想留给地方的,因为当时这家电厂划归华东电管局,他们为了自己的利益,想移交得越少越好。

贵池的14家小三线单位是一个接一个地交接的,先易后难,因为隶属关系不一样。另外一个原因是,企业要正常经营,但我们贵池没有这个能力一下子就把它消化吸收掉。endprint

最先交接的是325电厂,电厂交接要好些,我们无非要特别注意几个关键的岗位,诸如锅炉和设备维修等。5家机械厂作为第二批交的,总体上还比较顺利。我们派人去看了,这些厂的设备都还在。另外,我们当时考虑如何盘活这些固定资产。但当时是很困难的,不能让这些资产设备被人抢走、偷走了,保护还是保护了,但流失也有一部分。不过,总的来说,上海和贵池的交接过程还是比较融洽顺利的。1988年交接完后,作为我的后任贵池县县长张渭德带了一班子人来上海慰问。当时关系搞得很好。我们在贵池南湖烟柳园搞了个“贵申情”,是贵池和上海小三线友好的象征。

地区组组长眼中的上海和安徽两地关系

——原上海市后方基地管理局地区组组长徐国光访谈录

口述:徐国光

采访:崔海霞 吴 静

整理:崔海霞 吴 静

时间:2011年6月12日

地点:上海南泉路397号随缘茶室

徐国光,男,1931年出生。1953年3月-1966年10月,历任上海建工局系统工地技术员、工地主任,局计划科科长、技术科科长。1966年10月-1985年4月,任上海小三线基建处副处长、处长。1986年5月-1991年2月,上海工程技术大学基建处长。

我是1966年10月去小三线,1985年4月回到上海的,在那里待了近20年。为了做好带头工作,1973年,我把上海户口迁了过去,到1988年才迁回来。我原来在上海市建筑工程局工作,当时刚搞“文化大革命”,机关里的人基本是稳定的,不能动的,因工作需要就把我抽去。去小三线的人需要两个条件:一是要党员,二是要科级干部。我当时是科长,去了之后那边提了一级,成为副处级,从安徽撤回时是正处级。

当时由于小三线建设需要,上海建工局去的人很多,如果没有建工局干部去,很难开展工作。但是,刚刚去的时候,市建工局机关就我一个人。上海建工局下属的市建四公司的队伍基本上都在小三线。后来,由于小三线建设的需要,施工力量还不够,结果市建二公司和安装公司相当部分人也都去了。

我考虑从以下三个方面介绍情况:小三线建设的组织领导机构、小三线的建设规模、小三线建设和地方的关系。

小三线建设的组织领导机构

上海对小三线建设的领导机构配备名义是局级单位,实际相当于委办一级,因为它是独立作战的。当时小三线建设领导机构,有过5次变化。

第一次是1965年11月,叫229工程指挥部。据我了解,229工程指挥部这个名称的来源是当时总指挥罗白桦的办公室,因为他当时在上海市建委的办公室位于市府大楼229号房间,所以起名为229工程指挥部。第二次是1967年3月,由安徽徽州军分区和121部队联合实行军管。1968年8月由上海警备区实行军管。军管之后,指挥部下属各大单位均派驻军代表。第三次是1968年8月改成812指挥部。812指挥部的由来是根据毛主席“备战、备荒、为人民”7字方针发表的日期。第四次是在1969年珍宝岛事件后,为了加强组织领导加速军工生产,由原812指挥部一分为二,徽州地区沿用812指挥部,池州地区成立507工程指挥部。第五次是粉碎“四人帮”后,上海市委重新整顿了领导班子,1979年3月,成立了上海市后方基地管理局及党委。为了更好地为中央第五机械工业部(简称“五机部”)对口服务,它还有块牌子叫上海市第五机械工业局,两块牌子一个班子。

我到小三线在施工组工作,由指挥部直接管理。那时候,229工程指挥部下面有个施工组,组长是陈昌吉,我是副组长。这里我们讲的组就是处,我的副组长就相当于副处长。“文革”的时候比较乱,徽州军分区就来实行军管了,陈汉运就是军管会主任。当时229指挥部的领导都是四面八方来的,在市里都是有点影响的。罗白桦是上海市府公用事业办公室主任,孙更舵是财办主任,黎崇勋是科委主任,张子嘉是中国科学院上海分院副院长。那里的级别比局高一点,相当于部委一级。

我去的时候,上海市委组织部告诉我,最多去2年,1968年就可以回来了。但“文革”后期实行军管,那2年的说法就不存在了,军管会头头告诉我1968年不能回上海了。结果一去就是近20年。

军管,开始时是地方军管,由属于安徽的徽州军分区与上海的121部队联合军管。1967年3月,联合军管的领导一个是陈汉运,属于徽州军分区;一个是吴国余,属于121部队。1968年8月,上海警备区接替军管,领导是张克宽。同样是军管,上海警备区去军管上海小三线,听上去顺理成章。

1979年3月,我担任后方基地管理局党委委员,同年7月,担任基建处处长,负责基建物资。小三线的物资都是上海各包建单位负责供应,我们主要是协调。我下面有位同志叫万松文,专门管物资这块的。基建物资这块工作做完了之后,我就一直做基本建设工作。基建的概念,一个是房子,另外一个就是设备。房子造好了,生产设备也有好多事情要管。

小三线的建设规模

小三线的建设规模到底有多大?简单地说,就是2个省,3个专区,13个县市。2个省是安徽省和浙江省,安徽省下面有3个专区:徽州专区、池州专区和宣城专区,浙江省就是临安专区的昌化县。小三线的规模应该说是相当大的。

刚去小三线的时候,选点还没完全选好。在边选点边建设阶段,各个厂施工建设,我要到处跑,去看看进展情况,看有什么矛盾需要解决。由于山路崎岖,我曾经遭遇两次翻车,至今想起来还后怕。建设中如果建筑材料不到位,就要跟当地协调,沙石材料都是用当地的。为了小三线建设,上海专门去建了个胜利水泥厂。记得有一次,我到协作厂选点,晚上睡在一座祠堂里。外面下大雪,我睡在里面,雪花飘了进来,落在我的被子上。真是室内飞雪袭面,彻夜难眠。

医疗方面刚开始是借助地方力量,医疗条件没有保证。1968年4月,我们办公室的秘书科科长朱伯奇遇到车祸,那次是他陪同上海卫生系统一些同志去看医院选点。朱伯奇受了重伤,不省人事,之后,马上被送去安徽当地的徽州专区医院,上海也紧急派医生去,但是已经来不及了。endprint

于是,我们向市里提出来,上海应抓紧在皖南建设医院,后来建设了小三线的瑞金医院、古田医院、天山医院和长江医院。其实,当时已经开始要建医院了,因为这次车祸就加紧了建设速度。

小三线建设和地方的关系

小三线和地方的关系是“三结合”,即上海、安徽地方和南京军区。没有这三结合的组织形式,小三线搞不起来。三结合具体是这样的:上海是全包,从建设到生产;地方是全力支持,你定点在什么地方,这个地方就给你搞工厂,安徽当地主要出劳动力参与建设;南京军区是参与,但是这是核心,定什么地方,上什么项目都是南京军区定的。

上海怎么全包呢?比如各建设单位选址、定点、规划、设计、施工、安装、调试、投产,到工厂全部建成。光有工厂还不行,还有为生产服务配套的行业,比如交通运输,于是上海自己成立一个系统:电力供应、通信设施、物资仓库、学校、幼儿园、公安、法院、专线班车、生活供应等。小三线就这样在安徽自成一个社会体系。

地方和南京军区支持是这样的:安徽每个专区下设小三线建设办公室,专区下面的县里也设有管小三线的办公室。没有安徽地方的支持,小三线根本搞不起来。南京军区参与则是根据小三线建设的项目和产品的要求,定点之后,南京军区来拍板的,不管大项目还是小项目。专区里的军分区,都为小三线建设配合一起搞,县里也有武装部支持。

我们去了之后,安徽地方和上海有些矛盾。农民是靠土地吃饭的。征地后,农民进厂也有的,但只是少数,多数是农民自己找出路。有没有补偿他们钱的问题我不清楚。从我经手的,没有听说过补偿当地人什么的,不存在这个问题的。征地是由县里跟村里协调,我们是协调解决不了的。但是,当时毛主席威信高得不得了,要哪个地方弄下来就哪个地方弄下来,没什么讨价还价的。你看了什么地方要搞工厂了,就通过县和专区两级小三线建设办公室报到省里,再通过南京军区拍板定下来。

南京军区叫参与,但是它是核心,搞57高炮、手榴弹项目等都是由南京军区定的。越是深山老林,南京军区越是觉得是好地方。我们的意见、建议只能给他们参考,我们跟他们去主要是熟悉地方,最后拍板还是南京军区。

1973年,上海后方基地成立了一个地区组,我担任这个组的组长。因为后方基地领导考虑我去小三线比较早,和安徽地方关系比较好。从1973年开始到1976年,这个组的工作就是协调解决上海和安徽地方的矛盾。上海有的时候支援地方,比如农业机械包括拖拉机等,也通过地区组操作。我们给他们拖拉机的指标,他们自己去上海提货。后方基地提倡干部周四下去劳动,也有去帮地方农民秋收,但是次数不多。

我们主要是和专区或者县级的小三线建设办公室打交道,协调关系,和村级组织不打交道。管得没有这么具体,也管不了。主要是争取得到县级的支持和帮助。其中我印象比较深的是位于绩溪的万里锻压厂事件,这件事情两个星期左右才得以解决。

那是在1973年5月13日,万里锻压厂的工人和当地农民发生冲突,此事主要是因为征地引起的,农民的地没有了,就没了生产资料,地方上没有做好工作,农民就把路拦断了,不许厂里的人进出。

这件事被反映上来后,我们地区组所有人都全力以赴,好几天没睡觉,去那做工作,做地方工作。我们不可能找老百姓做工作的,就做地区和厂里的工作。做他们的思想工作,没有给他们什么利益。说实在的,我们做这个工作,还是要依靠地方上面,我们做工作,农民不听的。(待续)

(以上资料取材于中共上海市委党史研究室等编著《口述——上海小三线建设》(徐有威主编)上海教育出版社2013年版)

(责任编辑:吴 玫)endprint