从“单独二孩”政策看性别评估机制在公共政策中的缺席与问题

2014-02-17蒋莱

蒋莱

从“单独二孩”政策看性别评估机制在公共政策中的缺席与问题

蒋莱

“单独二孩”政策的出台是我国计划生育基本国策调整变化的一个重要转折点,被寄予“稳定适度低生育水平,促进人口长期均衡发展,保持合理的劳动力数量和结构,促进经济持续健康发展”的厚望。但是,育龄女性作为该项新政关联度最高的目标群体,在“单独二孩”政策制定和合法化过程中几乎处于失声状态,政策前评估基本忽略了这部分人群的立场和利益。当下社会现状和性别关系模式下,“单独二孩”政策可能对女性造成加大潜在的生育保障压力、加重养育照料负担、加剧就业困境等负面影响。“单独二孩”政策引发我们思考性别评估机制在公共政策中的缺席和问题。

“单独二孩”政策;性别评估机制;公共政策

党的十八届三中全会站在新的历史起点上,描绘了我国全面深化改革的新蓝图。其决定指出:我国还将坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,逐步调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展。该项政策提出后,媒体与各界舆论几乎表现出一边倒的支持态度,但同时在网络和民间女性/女权组织中也不乏批判和疑虑的声音。生育是一项与千家万户的生活密切相关的事务,随着社会开放与时代进步带来的个体权利意识和自主精神的发展,人们已经很难被动地接受生育安排。“单独二孩”政策能否实现“稳定适度低生育水平,促进人口长期均衡发展,保持合理的劳动力数量和结构,促进经济持续健康发展”[1]的目标,政策共同体的参与不容忽视。然而遗憾的是,育龄女性作为计划生育调整政策关联度最高的政策共同体,在“单独二孩”政策制定和合法化过程中却几乎处于失声的状态,从政策依据与目标上基本看不到女性立场和利益,对政策效果和影响的预见也基本缺失对女性人群的关注。本文希望通过分析“单独二孩”政策由于性别不敏感而潜在的负面效应,指出需要对性别评估机制在公共政策中的缺席和存在的问题进行讨论和研究。

一、支持“单独二孩”政策的主要观点

“单独二孩”政策早在10年前就已开始酝酿。2004年4月,18位人口专家历时两年完成了一份调研报告《关于调整我国生育政策的建议》,上书国家计生委,建议首先放开“单独二胎”,然后再逐渐过渡到“全面二胎”。尽管当时由于种种原因,这项建议被搁置,但有关放开二胎的呼声和争论从未间断。经过政府机构和专家学者无数次的调研、讨论和测算,曾有多个方案进入决策层视野,有关放开二胎的博弈可见一斑。这其中既涉及不同智库之间的竞争,亦有民间社会与官方的角力,以及中央和地方的利益权衡。[2]

十八大前夕,国务院发展研究中心旗下的智库中国发展研究基金会发布了《人口形势的变化和人口政策的调整》大型研究报告。报告指出,在经历了从高生育率到低生育率的迅速转变之后,中国人口的主要矛盾已经不再是增长过快,而是人口红利消失、临近超低生育率水平、人口老龄化、出生性别比失调等问题。而在十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》公布启动“单独二孩”政策前后,媒体、学术界更是集中涌现出一批支持言论,从各个角度力证现在推出该项新政的迫切性和重要性。归纳起来看,支持“单独二孩”政策的观点主要有以下几种。

(一)人口优化说

这一观点是针对人口结构严重失衡及老龄化危机突出而提出从“人口控制”转向“人口优化”,希望借助“单独二孩”新政逐渐推进人口政策的改进和完善。诸多人口学家多次呼吁,我国处在持续的低生育率状态已经多年,如果继续维持现行计生政策,人口负增长的惯性将更加扩大,少子老龄化、独子老龄化和无后老龄化的挑战将继续扩大,中国在未来将深受年轻人口亏损、女性人口亏损等结构性、政策性人口问题的困扰。人口萎缩、亏损、负债危机一旦全面爆发,国家将难有回旋余地。[3]因此,现在及时放开“单独二孩”,到下一个五年计划时全面放开鼓励生育政策,是修复被破坏的人口结构、实现人口中长期发展战略目标、构建人口均衡型社会的必要途径。

(二)家庭发展说

“单独二孩”有利于社会最基本组成单元——家庭的发展和完善,是认同度仅次于人口优化说的另一观点。我国长期以来实施的计划生育政策造成了家庭规模的不断缩减,从1982年的每户4.43人降至2010年的3.10人,独生子女家庭1.5亿多户,独居老人家庭比例不断升高。不少专家认为,独生子女家庭本质上是风险家庭,上百万失独家庭更是挑战着社会的人道主义底线,这些家庭中老人的幸福安康、养老送终成为巨大的社会难题。“单独二孩”实施后,可以在政策上终止“4-2-1”的家庭结构,取而代之的是“4-2-2”结构,可明显增加家庭人力资源,提高家庭抗风险和未来照顾老人的能力。[4]

(三)经济驱动说

近年来我国“人口红利”渐失、经济增长趋缓的经济大背景对人口政策的调整也有着或隐或显的影响。尽管著名人口经济学家、提出“人口红利”概念的蔡昉教授多次表示,“人口红利”消失与计划生育政策之间未必有因果关系,但舆论界显然热衷于将两者附会起来,出于对“十二五”到“十三五”期间GDP潜在增长率下降的担忧,推断放开“二胎”将有利于提高劳动力人口比,增加人口红利,甚至化解楼市泡沫,缓解社保空账危机,带动相关产业发展等,具有经济学意义。[5]

(四)独生子女受益说

如果说前三项观点带有明晰的理性色彩与宏观视野,那么广泛见诸报刊、网络微信的兄弟姐妹亲情故事,聚焦独生子女问题的《孩奴》《独生子》《独生子女的婆婆妈妈》等影视作品,以及被传媒关注和渲染的各种失独家庭凄惨状况,则一再敲击着人们的感性神经。它们生动地强化着独生子女自私、自我中心、情商低、社会交往能力差等已有长期舆论基础的负面标签,同时指出两孩家庭有益于孩子教育、可分担养老重任、能享受手足情谊等正面意义,不仅赋予“单独二孩”政策以特有的人性观和人情味,也为普通人群提供了直观易懂、有说服力、“接地气”的理由。

二、“单独二孩”政策的评估盲点及其隐含的负面影响

上述支持观点既是政策面世前舆论造势的主要抓手,也在一定程度上起到了对“单独二孩”政策的“前评估”作用。作为政策评估的一部分,前评估又称预评估,是在政策制定期间进行的带有预测性质的评估工作。前评估主要对两种情况做出预测:一是实施这项政策会有什么结果,二是不实施这项政策会有什么结果。[6]341显然,通过解读支持“单独二孩”政策的主要观点,可以发现对这一政策的前评估既有宏观层面上,站在国家人口结构或经济态势立场的;也有中观与微观层面上,站在家庭或个人立场的。尽管生育行为是交织着个体意愿与社会价值的特殊活动,但每一个新生命的诞生仅仅是孩子父母的私密决定,对生产与养育过程负全责的也必须是孩子父母。如果说“单独二孩”政策所涉及的个人层面参与者应当被纳入政策前评估之列的话,那么站在孩子家长立场的考虑,其意义要大于站在已出生或未出生的孩子立场的考虑。因为家长不仅是成熟的社会成员和纳税人,更是孩子出生与成长质量的直接责任人。尤其是生育的直接执行者——育龄女性、未来“二孩”的母亲,实施“单独二孩”政策会对她们的生活和发展产生什么样的结果,不实施又会有怎样的结果,对此的评估结论与政策的实施效应之间有非常紧密的关联。然而,到目前为止,“单独二孩”政策几无涉及这方面的权衡,少有考量当今社会现状和性别关系模式下实施该政策对女性地位和利益的影响,对政策结果的预见也未将女性人群纳入其中。反而通过关注孩子可能从中受益的表达方式,将女性置于为人妻母的职责要求之下,强化了母亲身份优先并重要于女性主体的传统社会性别角色观念。从育龄女性立场出发的政策评估的缺失,很可能会对女性造成一些负面影响。

(一)生育成本和保障压力

表面上看,中国人口众多,但近年来,由于环境污染、社会压力增大、多次人工流产等因素,已婚夫妇非意愿性不孕发生率已上升到8%—10%;在工业化和经济发达程度较高的地区,不孕不育者的比例更高,仅上海市有生育障碍的夫妇比例就高达15%。[7]与之相对应,对备孕、生育和生产相关保障的需求及所需成本也在不断上涨之中。尽管我国社会保险法将生育保障单列为一个社会保险领域,但目前法规的保障范围只覆盖女性职工的生育医疗费用、部分生育津贴和生育休假,未正规缴纳社会保险金的城镇和大量农村女性,以及所有不在保障范围内的生育相关成本都只能依靠生育家庭自己承担,并且主要是由生育女性承担。在现实中,考虑到生育安全,越来越多的城市女性在家庭经济能力许可的情况下,选择怀孕后尽早休假甚至辞去工作。这种情况下,怀孕女性需要承担减少收入和职业生涯受阻或中断的成本。那些坚守岗位的女性,一旦遭到用人单位的差异性对待,其利益受损和维权的成本仍然只能由本人承担。

上海最近就发生了一起这样的案例。一位在某商业经营股份公司担任项目经理的女性,怀孕后被调到偏远的郊区,从事需要经常弯腰进出的停车收费工作,劳动强度不减反增,不利于怀孕中的身体状况,她的请假要求也被拒绝甚至遭到扣工资的威胁。经媒体沟通,企业方面起先谎称是该女士年终考核不合格才被调岗,与怀孕无关。当该女士拿出业绩考核满分的证据后,才承认是由于管理层认为该女士怀孕后不适合招商、开拓客户方面的工作才被调岗的。[8]虽然我国的《女职工劳动保护特别规定》写明,用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同(第五条);女职工在孕期不能适应原劳动的,用人单位应当根据医疗机构的证明,予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动(第六条)。但在这个案例中出现的用人单位带有隐蔽性的歧视行为,却是现实中更普遍更常见的现象。不难想见,孕育两个孩子的女性需承担双份的生育成本,不站在女性立场做决策研究是无法了解其中的压力的。

(二)养育责任和家庭照料重担

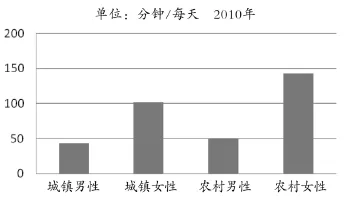

30多年计划生育和独生子女家庭模式的经验,使得今天中国家庭对多生育子女早已不是“多添一副筷子”的观念,相反,强化性育儿态度和相当长时间里“超生”属于富人特权的印象,使得在多数人心目中,生育第二个孩子意味着显著增加的养育和照料负担。尽管在现实中,男性已开始逐渐分担家务劳动和照顾孩子的重任,而且有迹象表明这种趋势还将继续,但是女性承担的家务劳动还是远远超过男性。在家务事和照顾孩子上,女性比男性花费的时间更多。2010年开展的第三期中国妇女社会地位调查数据显示,两性家务劳动时间差距在缩小,这是以10年前的统计结果为参照得出的结论;而数据本身反映,目前妇女仍然承担着大多数的家务劳动(见图1)。[9]

图1 分城乡在业者工作日平均家务劳动时间

实际上,不仅母亲照顾孩子比父亲多,而且现在的母亲比以前的母亲花更多时间照顾孩子。过去,母亲承担的很多家务没有现代化的家用电器帮忙,她们虽然在孩子身边,但是并没有多少时间和孩子互动。随着时代发展带来的教育观念的更新,育儿事务需要更多的投入已成为共识。时下坊间流传着“拼妈”时代的母亲新标准:“下得了菜场,上得了课堂;做得了蛋糕,讲得了故事;教得了奥数,讲得了语法;改得了作文,做得了小报;懂得了琴棋,会得了书画;搜得了攻略,找得了景点;提得了行李,拍得了照片;想得出创意,搞得了活动;挣得了学费,付得了消费。”而二孩时代,比起一孩家庭,妈妈们还面临着需要学会尊重不同孩子的个性、协调手足间的矛盾和问题、对每个孩子施以同等的爱等等新的课题,同时为人妻、为人女、为人媳的角色责任却不能减少分毫。中央高层对当代中国女性的最新要求是“贤妻、良母、孝女、善邻”。显然,在权利地位并无显著改善的情况下,加诸女性身上的义务和责任却在持续增加。

(三)就业之困及地位危机

伴随着女性生育、养育负担的加重,工作和生活之间的冲突势必趋于尖锐,尤其是在当下就业环境对女性本来就不甚友好的背景下,“单独二孩”政策在给了每一个家庭、每一位育龄女性多一个选择机会的同时,也把工作—生活平衡的困难和挑战横亘在每一位母亲面前。

1990年至2010年,三次中国妇女社会地位调查的数据显示,中国女性的受教育机会和教育程度在这20年间实现了飞跃性的发展。男女平均受教育年限的差距,由1990年的1.9年(男7.4年,女5.5年),缩小到2000年的1.3年(男8.3年,女7.0年),再缩小到2010年的0.8年(男9.2年,女8.4年),中国女性基本获得了平等接受各级教育的机会。然而,教育机会的平等却并未带来教育结果的平等和人力资本投资的平等回报。就业机会调查数据显示,20年来男女两性在业率都在下降,但女性在业率下降更多。18岁至64岁的城镇女性劳动人口的在业率,1990年为76.3%(男性为90.0%),2000年为63.5%(男性为81.3%),2010年为60.8%(男性为80.5%),20年间城镇女性劳动人口的在业率下降了15.5个百分点,男性下降了9.5个百分点。调查还显示,非正规就业女性的比例大于正规就业的女性,大多数非正规就业者进入这一领域是不情愿和无奈的;城镇单位从业人员(正规就业)中,女性下降的数量和幅度比男性更大,女性以更高的比例承受着经济结构调整带来的就业机会不平等的负面影响。[10]

从一般意义上讲,教育水平的提高会带来就业机会增加和就业收入增长。出现在中国女性身上的这种违反普遍规律的现象,问题核心在于当下中国社会劳动力市场上日趋普遍的就业性别歧视;而追根溯源,女性自然附着的生育功能是阻碍女性平等就业的最根本原因。[11]2012年国务院发布的《女职工劳动保护特别规定》进一步提高了产假、生育津贴、生育费用等保障待遇。但是调查显示,许多年轻女性反而担心增加的保障福利会因为加重了企业雇用女性的负担,使女性就业环境更加恶劣。独生子女时代女性追求工作—生活平衡尚且步履维艰,二孩时代的女性如果在生育年龄(同时也是职场拼搏的黄金年龄)请两次产假,投入双倍的养育、教育精力在子女身上,那么她们的就业质量和就业收入,以及与之相联系的社会地位与社会影响,很可能将沦落到岌岌可危的地步。

三、公共政策的制定需要引入性别评估机制

需要指出的是,上述就“单独二孩”政策可能造成的负面影响的分析,是基于今日中国女性社会地位现状和性别关系模式做出的评析,而不是在论证该新政必然造成的后果。事实上,这项评估工作本应在政策出台前进行。从政策评估和性别视角的关联来看,“单独二孩”政策制定中所遗漏的评估环节被称为“性别评估机制”,该环节的缺失造成了对“单独二孩”政策实施后可能对男女两性尤其是女性产生的影响的忽视。

所谓性别评估机制,指的是带有社会性别敏感的评估体系,它要求在评估中能够将社会性别作为一个变量进行考虑,时时注意到男女在参与程度、获得资源、机会、权利、能力和影响力以及报酬和福利方面存在的不平等,并采取措施和行动来增进社会性别平等。通过性别评估机制,可以识别男女两性的不同角色和需求,以及政策对两性的不同影响;发现政策中可能存在的性别不平等问题;促进政策目标人群的参与和对话,表达相关利益群体的需求、看法,增加政策的参与性和透明度;最终,指出政策未来合理的发展方向及改进建议。[12]126

“单独二孩”政策因其与家庭和女性直观、紧密、必然的联系,对其进行性别评估理应是其出台前不可或缺的环节。尽管政策发布后,也有各界专家提出需设计和制定衔接配套的相关措施,但从政策制定的科学性和规范性的角度来说,前评估的充分和完整更有利于政策的人性化与执行力。性别评估机制以性别平等为目标,意在分别从男女的角度对政策影响加以探讨,通过这一机制,两性都将从中受益。本文受篇幅所限,只讨论了女性角度下的政策影响,事实上从男性的角度,生育权、男性育儿假、子女教养环节的父职参与等理论和实践层面尚未明晰的问题,也将伴随着二孩时代到来而迫切地需要得到解决。

作为一个有代表性和特殊性的政策,“单独二孩”政策引发我们思考性别评估机制在公共政策中的缺席和问题。而公共政策调节社会行为的本质属性则从一个更高的层面启发我们,以男女平等和两性和谐发展为目标的社会,需将性别评估机制广泛引入各个领域公共政策的制定,这也是落实男女平等基本国策、实现社会性别主流化的必经之路。

[1]国家卫生计生委新闻发言人毛群安.中国放开“单独二胎”[EB/OL].新华网,http://news.xinhuanet.com/politics/2013-11/15/ c_118164489.htm,2013-11-15.

[2]刘俊,等.“单独二胎”放开前的博弈:政策历经十年酝酿[N].南方周末,2013-11-26.

[3]穆光宗.从“人口控制”转向“人口优化”[N].法治周末,2013-08-08.

[4]翟振武,原新,等.专家解读单独二胎影响:提高家庭抗风险能力[EB/OL].新华网,http://www.chinanews.com/gn/2013/11-17/ 5511749.shtml,2013-11-17.

[5]财经观察:“放开二胎”的经济学意义[EB/OL].腾讯财经,http://finance.qq.com/zt2012/cjgc/fket.html,2012-11-03.

[6]谢明.公共政策概论[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[7]施嘉奇.上海15%夫妇存在生育障碍,高压工作致不孕不育频发[N].文汇报,2011-01-27.

[8]女职工怀孕即遭降职、调岗公司:考核不理想[EB/OL].大申网,http://news.online.sh.cn,2014-02-15.

[9]第三期中国妇女社会地位调查课题组.第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告[J].妇女研究论丛,2011,(6).

[10]刘伯红.将性别平等纳入“后2015”发展目标[N].中国妇女报,2014-01-21.

[11]蒋莱.当前生育保障体系中的矛盾关系与对策探究[J].中华女子学院学报,2012,(5).

[12]刘伯红.社会性别主流化读本[M].北京:中国妇女出版社,2009.

责任编辑:董力婕

Looking at the Absence and Issues of Gender Evaluation Mechanisms in Public Policy from the Perspective of the“Couples to Have a Second Baby if Either is an Only Child”Policy

JIANG Lai

The“Couples to have a second baby if either is an only child”policy is an important turning point of the basic national“family planning”policy,which was expected to“stablize moderately low fertility levels,promote balanced long-term population development,maintain a reasonable labor force size and structure,and promote sustained and healthy economic development.”However,women of childbearing age,as the new policy’s most associated target group,were almost speechless and ignored in the process of policy formulation and legalization.This paper concludes that under contemporary society’s current situation and gender relations model,the new policy will promote child-bearing safeguard pressures,raise the negative impact of the care burden and aggravate employment difficulties,which raises the need to assess the absence of gender evaluation mechanisms in public policy and its issues.

“Couples to have a second baby if either is an only child”policy;gender evaluationm mechanism; public policy

10.13277/j.cnki.jcwu.0006

2014-02-28

C913.68

A

1007-3698(2014)02-0042-05

蒋莱,女,上海对外经贸大学法学院副教授,领导学博士,公共管理学博士后,主要研究方向为公共政策、性别平等、女性领导。201620

本文系上海市教育委员会科研创新项目“家庭政策视角下的生育保障制度研究”的研究成果,项目编号:14YS107。