论书法在中国古典园林意境营造中的作用

2014-02-15蒋维乐

蒋维乐,刘 琰

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安710049)

意境,是中国传统美学的重要审美范畴,用唐代大画家张璪的话来说,就是“外师造化,中得心源”,是“象”与“情”相融合的产物。中国书法艺术作为“中国文化思想最凝练的物化形态”[1],更是以其独特的内涵与形式结构彰显着作者对宇宙人生的体悟,实现着言外之意,味外之旨的意境表达;同时,也在中国古典园林意境的营造中扮演着不可替代的角色。

(一)书法内容的文学性对中国古典园林秩序的体现

西方著名哲学家笛卡尔把美看作判断与对象、主体与客体之间的一种关系。其理解不仅限于对象的刺激与外在感官之间的关系的适合或协调,也包括对象与人的内在心灵之间的关系的适合或协调。笛卡尔认为,声音的美和声音的愉快是相联系的,而声音的愉快又来自声音与人的内在心理状态的适应。声音中以人声为最愉快,“因为人声和人的心灵保持最大限度的对应或符合。”[2]而在中国古典园林艺术中,园林中除了自然之声,如水声、雨声之外,常现的生物,如鱼也是不发声的。那么人声从哪里来?答案即是文字。人们徜徉在中国古典园林中,欣赏园内的楹联、题词、石刻,都是一种声音。虽然它本身没有声响,但伴随着人们的阅读,这个声音却在你的心中回荡。这即符合中国园林所要表现的意境。同时,由于中国文字的特殊性,因而也是文人士大夫身份的一种象征,彰显着一种文人情怀。碧光亭内墙壁上装饰的书法(如图1所示),与绘画作品相隔而生,在增添了该亭文化氛围的同时,又体现着园林主人的风雅情致;同时也赋予了这个单纯的建筑以生命与格调,使其在园林中的存在不再是一种纯粹工艺美的呈现,而是拥有了人文美。

图1 碧光亭内墙壁上的书法

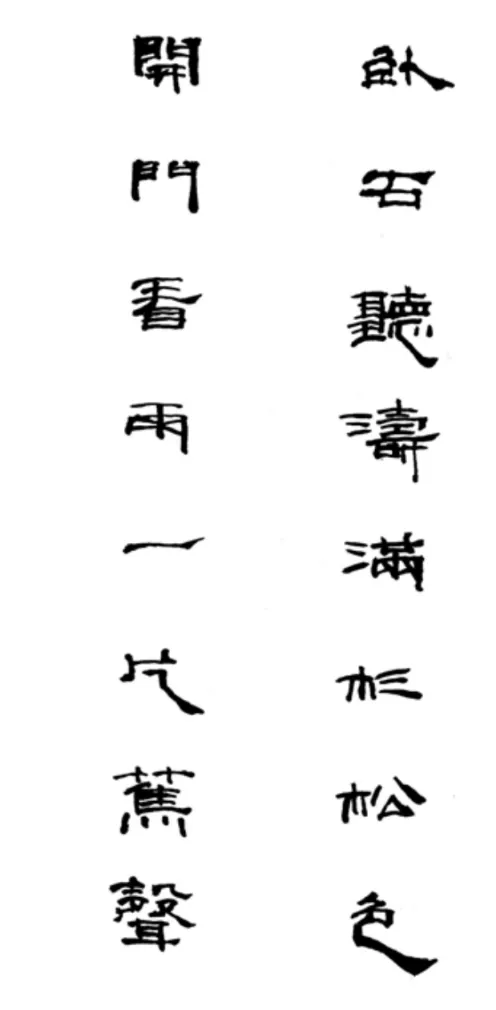

文字在中国古典园林中的出现,就像是与一位品格高尚的朋友的对话与诉说。我们在各园林中时常会见到的,以诸葛亮《诫子书》中名句“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”写成的对联,感受更多得是自我的勉励与道德的追求,是一种心灵上的对话。中国古典园林中的书法既有深度,又极为精炼,往往寥寥数字便意味着哲理。苏州耦园一处大厅入口处的对联:“卧石听涛满杉松色,开门看雨一片蕉声”(见图2)。人们身处其中,其带出的一种恬静无争的意境,会令观赏者立刻感受到一种陶渊明似的自在闲适。如果说王维的诗中充满了画意,那么这园林中的文字便可以说是在画境的描绘之外实现了真正的情景交融。所以,书法艺术所具的无声的声音便极易让人产生共鸣。

图2 苏州耦园的对联

中国的文字自古追寻着一种协调的美。中国的诗歌无论是句式、段落、或是音韵,甚至到每一个字的音韵的韵脚,都追求着一种秩序的美。这甚至是判定一个中国古代人是否具有良好的文化修养,是否成为文人的参考标准,也是文人出仕的必要条件。其影响之大直到近代社会结构发生变化后才有所改观。中国古典园林与建筑不同,一直是文人园林,古典园林艺术与其他艺术,如书法,绘画一样,其缔造者往往都是文人。中国历史上著名的造园家如王维,李渔等,也都是当时著名的文人。中国古典园林中文人造园的程式,注定吸引那些向往惊叹于中国古典园林艺术美的外国友人。他们以建筑师、园艺师的身份,以建筑学、园林学的角度仿建中国园林,但却总不能触其实质。因为建筑及景观在形式上可以模仿,但无画龙点睛的文字(如牌匾、楹联、题词、石刻等),中国古典园林的意境就无法体现。例如,英国的威廉·钱伯斯爵士设计的邱园,虽著名于海外,但是较中国人看来,却总是缺少点什么。

故而,中国在传统园林中“虽自人做,宛如天开”的追求,以那种看似无序的自然美的同时,秩序从未离开,且一直存在。这便是文字。

秩序通常象征着理性,而这种理性的思想对于形式上注重感性与自然的中国古典园林来说,不能只看形式的表现。在看似缺乏秩序的中国古典园林中,实际上存在着自己的规则。这种规则即体现在文字。中国的古典园林自古以来都属于文人园林,其归于“道”的范畴之内。中国园林表现出的道往往藏于诗词及其他文字的表现形式当中,并借助景色、植物、山、水等要素为载体,让人产生想像。此想像与笛卡尔所说的想像并不一致,与客体不相对立,不适用于二元论的范围。因为这种想像会产生“意境”,所以是多元存在的。故而,中国园林的美除了“意境”之外,同样存在着秩序和理性。这种秩序和理性具体表现在园林的诗词、楹联、题字中,通过“天人合一”的自然景物为载体表现出来。这种理性的表现在中国传统园林中,被以一种感性的表现形式所替代而隐藏。事实上,理性和想像在中国传统园林中从来没有分开,并一直以自己的形式对立统一地存在着。

在西方,高举理性主义大旗的笛卡尔虽然割裂了想象与理性的联系,但却认为想象和情感在诗的创作中是具有重要作用的[4]。这种对文艺创作心理的较为具体的深刻的描述,表明理性主义代表人物笛卡尔并没有完全无视文艺创作的特点。在笛长尔的哲学体系中,其美学思想表现出了复杂性。他强调理性主义哲学与美学的联系,却不忽视美学问题的特殊性;强调理性与想象的对立,但却仍然把想象留给了诗和艺术[3]。而本文提到的触及诗与艺术的想象,也是中国传统艺术表达意境的重要手段与途径之一。

在中国,当人们进入到一个中国古典园林中,触目所见皆为美景,自然而然地会产生想象与联想。正如朱光潜先生所言,“在大多数情境之中,联想是自由的、无意的,飘忽不定的。”[5]因此,为了更准确地表达园林设计者的意图,需要用文字来对观赏者的联想进行引导,继而为配合园林的整体美感而将这些点题性的文字进行艺术化处理,使各种形式的书法作品在这些园林中扮演着不可或缺的角色,起着点题的作用。中国南方一园林中“迎风”二字将风的流动感与院墙墙头的波浪形统一起来,营造出一种清风拂面的意境(见图3)。

图3 中国园林中的建筑与书法

(二)书法形式的艺术性对中国古典园林意境的烘托

以汉字为基础的中国书法艺术是中国古典园林意境的表达的核心组成部分。康有为在《广艺舟双辑》中说:“中国自有文字以来,皆以形为主……故中国所重在形。外国文字皆以声为主……中国之字无意不备,故极繁而条理不可及……盖中国用目,外国贵耳……然合音为字,其音不备,牵强为多,不如中国文字之美备矣。”[6]又说:“古人论书,以势为先……盖书,形学也”。有形则有势……得势便,则已操胜算。”[8]汉字有着世界其他民族的表音文字截然不同的性质——“以形为主”、“所重在势”,蕴含着丰富的形式美因素。而以汉字形体为基础的书法艺术,更因此而具有了艺术形象的可视性,也使得书法作品置于中国古典园林中成为其美感实现的有机组成部分。如果在西方园林中,同样可以以表音文字的添加作为其园林秩序的规范的话,那么中国书法所具有的形式美便是表音文字永远无法企及的。因此,中国古典园林中所书的文字,并非简单为点题表意而作,更重要之处在于其艺术美感的传达。汉字实用书写与书法艺术之间最本质的区别所在,正如唐代书法评论家张怀瓘所指出的,在实用书写之上“加之以玄妙,故有翰墨之道生焉”。书法所谓的“玄妙”,便是“书家在‘博采众美’的汉字基础上,于‘囊括万殊’中汲取主客体的势、气、神,进而营构出的各种朦胧而美好的‘意象’之美”[7]。其“意象”的营构,便为意境的生成创造了基础与前提。

正如陈振濂先生所言:“意境是一种基于客观的主观。”[8]书法的意境虽然是一种不可视而只可感的体验,具有极强的主观性,但书法意境的呈现却始终是以视觉层次下汉字书写时的笔墨形态及章法布局所具有的意象为基础的。由于书法四要素——用笔、结字、章法、墨法的不同表现与组合所传达出来的意象特征的内在倾向性,也使得书法作品的意境把握及其在中国古典园林中的呈现不再是一件随心所欲全凭个人主观臆想的事。在通常情况下,书法作品曲线遒美流转,与园林中的飞檐流水相映;折线挺拔劲健,恰巧体现出园中假山的险峻;边缘光滑的线条与相对轻快的书写能够营造出一种欢乐轻松的氛围。在此基础上,书法作品若使用淡墨并加入连绵流畅的细线,则表达一种自由散淡的状态;书写速度相对较慢,以藏锋为主多圆笔的纯净线条,并且对比微弱者,体现了出世的温和与虚静;书写速度相对较快,且线条边缘毛涩多用顶锋和逆锋与纸面形成强摩擦力者,似乎又可以体现园林主人的刚毅;线条劲挺多露锋,结字中宫收紧笔画向四周承放射状者似乎又体现出园主张扬的个性;结字端正线条厚实的楷书、隶书和小篆具有相对强的装饰性,体现出大方庄重的气氛;线条粗厚而提按明显的中锋运笔,传达出古厚的审美取向;结字俏皮字形边缘线不规则,大小粗细变化大者则体现出拙朴的趣味,似乎带出园主返璞归真的情怀……这些书法语言相互关联,形成一个全息的系统。书法艺术作为意境传达的物质基础,在中国古典园林中扮演着至关重要的角色。曲阜孔庙作为纪念与祭祀孔子的地方,庄严性是这一园林首先需要突出的特征。孔庙牌坊上厚重工稳类似颜体的正楷书法恰如其分地突出了这一特征(见图4),使得原本庄严肃穆的牌坊更加庄重。静静地矗立在四周高大的树木之中,平和而又不失威严,儒雅而有超脱,这无疑是对孔夫子圣人气质的凸显。南京复园为清朝时两江总督花园。太平天国时在此建东花园,与西花园(煦园)相对称。国民政府时期复园曾是行政院的一部分。复园入口处的院墙齐整瘦长,与文字相呼应且在结构与形式上都恰到好处(见图5)。这显示了作为当时最重要的行政权力机关所体现的严肃性和权威性。

图4 曲阜孔庙的牌坊

我们从苏州园林可以看到,在中国古典园林中,题字多以篆、隶、楷、行书居多,而甚少选用草书。这是由各种书体的独特性质决定的。“篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便。”[9]因为不同的书体拥有不同的基本特征,所以在不同的环境下所使用的书体也有所差别。正如明代项穆在其《书法雅言》中所说:“宫殿庙堂,典章纪载,真为首尚。表犊亭馆,移文题勒,行乃居先。”[10]在庄严肃穆的场合人们,一般会选用相对来说更为规矩工稳的楷书;在休闲舒适的环境中,人们则多选用行书;篆书虽然在五种书体中最具装饰性,但由于其文字通俗性的缺失而导致的识别困难,甚少出现在中国古典园林中;而作为五种书体中抒情意味最强的草书,“盖意兴所发不致,改常所由,乘风凌云无所不可也。”[11]虽然隶书由于辨识度不高鲜见于匾额方幅之上,但是却常常被古代书家趁着酒兴题写于墙壁之上。这类题壁书法重在抒发书写者的个人情绪,属于即兴创作,与园林自身的美感构成无关,但是却起到了“无心插柳柳成荫”的效果。史书中张旭和杨凝式的相关记载便是佐证。

笔者认为,无论以何种形式美的表达方式所完成的书法意象的实现都离不开和谐二字。这种和谐根源于中国古典哲学的“中和”思想,是各种书法要素在多样组合之下达到的适度统一。而中国古典园林中的书法作品的存在,最基本的要求便是与其周围园林环境的和谐一致。这种对和谐性的追求,无论在中国还是在西方,似乎都是一致的。笛卡尔曾在《音乐摘要》中对音调和音程的条理性以及二者之间的相互关系做了图解式的描述。笛卡尔在致友人论巴尔扎克《书简》的信中,将这种对音乐的比例与协调的美的论证,扩展到文学或文词中,并赞赏其“文词的纯洁”之美,正在于部分与部分、部分与整体之间的比例与协调[3]。

老子言:“为而不恃,功成而弗居。”这正是书法艺术对中国古典园林意境营造作用的准确概括。它以其内容的文学性体现着中国古典园林的秩序,又以其形式的艺术性对园林意境起着烘托作用。

图5 南京复园的入口

[1] 钟明善.书学论集[M].北京:中国社会科学出版社,2008:8.

[2] RENE DESCARTES.Musical Synopsis[M]//Wladyslaw Tatarkiewicz.History of AestheticsⅢ.Continuum International Publishing Group Ltd.New edition,1649:374-375.

[3] 彭立勋.笛卡尔美学思想新论[J].哲学研究,2006(12):94-95.

[4] RENE DESCARTES.Letter to Queen Elizabeth[M]//Wladyslaw Tatarkiewicz.History of AestheticsⅢ.Continuum International Publishing Group Ltd.New edition,1649:374-375.

[5] 朱光潜.谈美[M].北京:中华书局,2010:32.

[6] 康有为.广艺舟双辑[M]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:753,845.

[7] 王世征.历代书论名篇解析[M].北京:文物出版社,2012:88.

[8] 陈振濂.书法美学[M].济南:山东人民出版社,2006:198.

[9] 孙过庭.书谱[M]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:126.

[10] 项穆.书法雅言[M]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:524.

[11] 刘熙载.游艺约言[M]//崔尔平.明清书论集.上海:上海辞书出版社,2011:1202.