石湾公仔

2014-02-15作者陈伟文

作者:陈伟文

摄影:佛山市新石湾美术陶瓷厂有限公司陈伟文提供

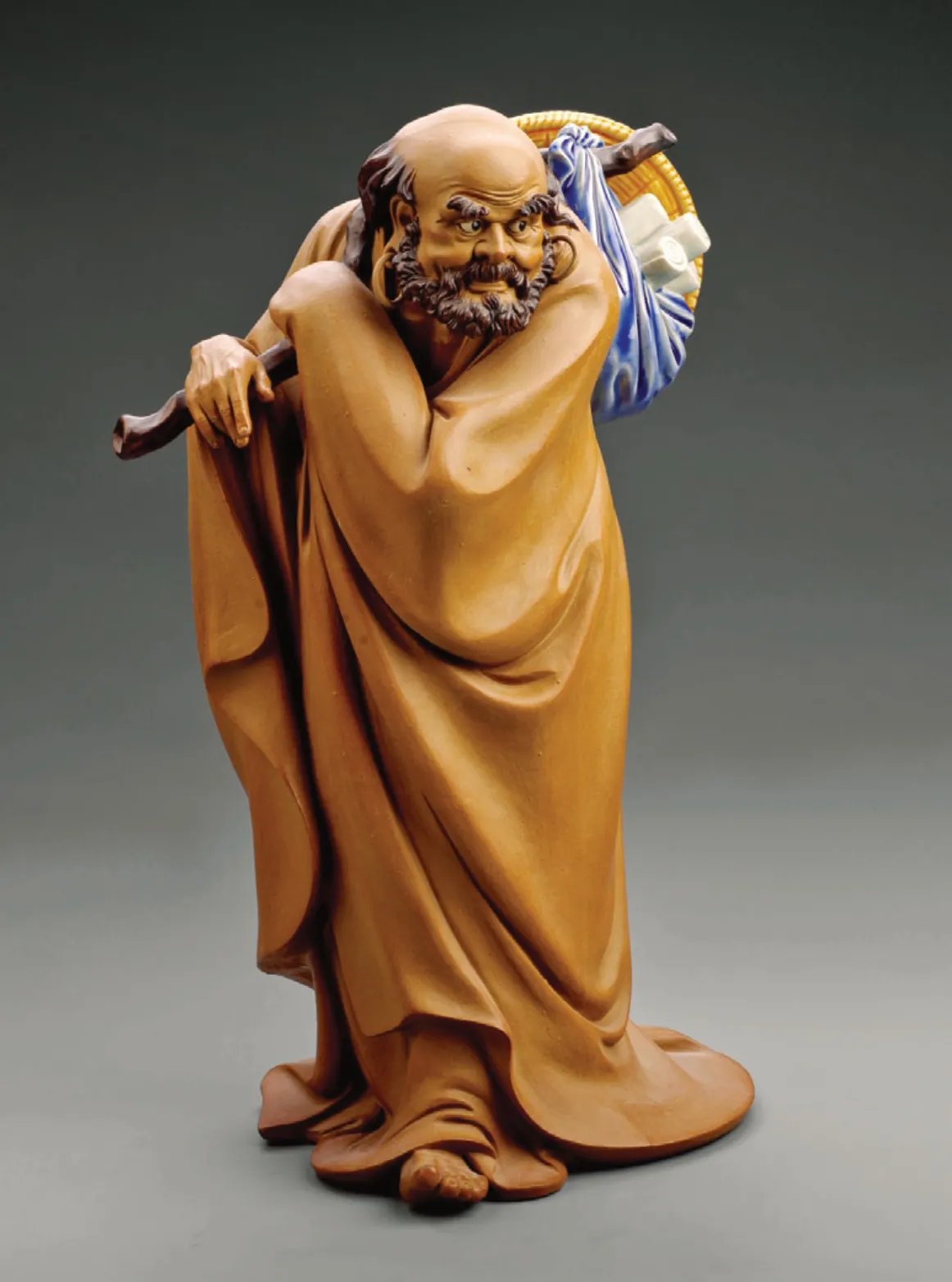

石湾的美术陶瓷,釉彩色泽丰富,造型生动传神,是在5000年漫长的实践过程中积累而成的一种具有独特鲜明地域特色的文化,它包含雕、刻、捏、贴、捺、拉、卷、盘等各种技法,综合交错地运用于人物、动物、微塑、器皿、园林艺术陶等各大类别的立体雕塑作品之中,具有鲜明的民族性和地方性。“始于唐宋,盛于明清”的石湾陶艺,她秉承中国艺术的传统特征,重视作品的意象,蕴含着深厚的中华民族文化内涵;她的岭南地方特征鲜明,长于立体雕塑,艺术风格古朴厚重;她是民窑生产,没有循规蹈矩的官窑禁制,乡土生活气息浓郁,人文色彩浓厚,被人们亲切地称之为“石湾公仔”。

中国工艺美术大师 刘炳《陆羽品茶》

中国陶瓷艺术大师 庞文忠《汉武帝》

【地标地理】

依山傍水名远扬,石湾该是美陶湾

石湾,位于广东省佛山市东平河东北岸,拥有广袤的冲击平原。石湾气候温和,雨量充沛,终年无雪,日照时间较长,自然条件相当优越。同时,紧靠西、北、东三江的地理优势,也使佛山的内陆航运十分发达。自古以来,石湾人民就利用这些有利条件发展以陶业为主的手工业,河岸两侧林立着过百座大大小小的古窑,窑火鼎盛,车水马龙,在明清时期是窑口最为密集的地方之一。因窑依坡而建,由下自上,如龙似蛇,故称“龙窑”。

南方丘陵地貌,陶泥蕴藏丰富,这就为石湾陶艺的大量生产和可持续发展提供了原料保证。在这依山傍水的地理位置,水陆畅通的交通条件,汇聚了自然和人类本源的艺术精华,奠定了石湾中国陶业重镇的历史地位,也成就了“石湾瓦,甲天下”的美誉。

石湾周围兴盛一时的古龙窑烧制随着历史的变迁与产品结构的调整而逐渐式微,而专门用于烧制石湾美术陶瓷的古龙窑则仅剩“同庆灶”一条,它彷佛巨龙一般静静地匍匐着,与历经岁月洗礼的匣钵一道,向人们展示着一幅龙窑兴衰的历史画卷。而同庆石湾公仔博物馆正是坐落在“巨龙”之侧,饱含石湾陶艺发展脉络的精髓。破碎的陶片犹如荷塘中的红莲,艳丽而不失韵味;明末清初的花脊与洋装公仔如绝美的画卷映衬出时代的繁华兴盛;近代的人物陶塑如阳光般璀璨耀眼。旧日的繁盛虽已不在,现实的精粹永恒深远。在这里,不仅能看见石湾窑昔日的辉煌,更能体会石湾陶艺大家们的良苦用心,那一尊尊精美的陶艺,正描绘出石湾陶艺新的历史。

石湾所在地佛山是中国古代四大名镇之一,手工业相当发达,因此有许多工业废料,于是石湾公仔因地制宜,在釉料中大量使用桑枝灰、稻草灰、玻璃粉、河泥等原料,这些原料中含有丰富的硅、铝、钾、钠等釉基成分和氧化铁等着色剂成分。此外,釉料成分中还有动物灰和长石粉等熔融填充剂,使釉基具有一定的厚度和流动性,使产品在烧成后产生较强的质感。时至今日,“石湾公仔”在釉料配方中仍大量使用这些传统材料。

在使用中,“石湾公仔”的釉料是把釉料和色料直接勾兑在一起,使之一次烧成,这种色釉在陶瓷工艺上称为“颜色釉”。而在其它陶瓷工艺品中,多数都是采用釉上彩和釉下彩的方式来烧成。

【文化背景】

1977年在石湾一带贝丘遗址出土的印纹陶器,经碳十四测定距今约有5000年左右,这证明石湾事陶已有5000年历史。在这漫长的历史长河发展中,石湾人民一直以制陶为业,而石湾地区出产的美术陶瓷制品,也被外界冠以“石湾公仔”之名。

在《全唐文》、《宋史》、《南海志》等官方典籍、以及屈大均的《广东新语》、范端昂的《粤中见闻》等书中都对石湾陶艺做了详细的介绍,使其成为了全国陶瓷的著名产区之一。2006年,石湾陶塑技艺被正式列入国家第一批非物质文化遗产保护名录。

千年窑火不绝

石湾陶艺历史悠久,从原始器皿一直演变为花鸟、鱼虫、人物群像等多种独立的艺术形象。作为民窑,石湾陶艺题材广泛,具浓厚的乡土生活气息。始于唐宋,盛于明清,延续至今,烧造历史已达千年之久。

唐代石湾窑烧制陶瓷,采用平面近似半椭圆形的馒头窑;釉色以青釉为主,酱釉次之;制作技术与工艺则轮制与手轮兼制并用;产品以日用器皿为多,常见的有碗、碟、壶和丧葬用的高身陶坛、三足香炉等。唐朝末年之后,陶瓷器皿造型更趋简洁优美,款式多样,壶多为长流,流与柄和壶口几成平行,壶身往往作成瓜棱形,并有梅瓶、玉壶春等式样。碗有爪棱形、葵花形,而以斗笠形最为流行。

宋代是陶瓷极盛时期,整个社会的消费时尚推动了陶瓷业的空前发展。从事陶瓷制作的窑场遍布全国,日用陶瓷、建筑园林陶瓷和艺术陶瓷的品种急剧增多,造型、款式日益翻新,因而后世有“唐八百、宋三千”的赞誉。宋代石湾生产的日用陶器,造型及装饰手法都注入了艺术表现形式,器形饱满、均衡,线条流畅,富有变化,种类也比唐代丰富得多,有魂坛、堆贴瓦檐重叠式矮身陶罐、彩绘花瓶、陶琴等,涉及器皿、文玩、动物、人物等各个陶塑类别。釉色品种也远比前代丰富,除传统的黄釉、黑釉、青白釉之外,还创造了彩釉、花釉、窑变釉等。同时,装饰纹样更为新奇多样,有绳纹、弦纹、波浪纹、瓜棱纹、缠枝花卉纹、二方连续纹等。其中缠枝花卉纹十分精美,花卉蔓草舒展自如,卷曲合度,缠枝的曲、伸、卷、缠都饱含大自然旺盛的生命力。

自明代起,石湾打破了过去单一日用陶瓷出口的状况。艺术陶塑、建筑园林陶瓷、手工业用陶器等也不断输出国外,尤其是园林建筑陶瓷,很受东南亚人民的欢迎。至今在东南亚各地以及香港、澳门、台湾庙宇寺院屋檐瓦脊上,完整保留有石湾制造的瓦脊就有近百条之多,建筑饰品还是无法统计。明代以后,种类和题材则渐趋广泛,渔、樵、耕、读、牧、奕、饮、琴、游、戏乃至拍蚊、搔痒、挖耳等百姓日常劳动、生活情景,各类花鸟虫鱼、野兽家畜与菜蔬瓜果等百姓熟悉的事物,以及达摩罗汉、观音、寿星、济公、八仙、钟馗、关公等百姓熟悉与喜爱的神仙人物和历史人物,都在石湾陶塑艺术中得到真实生动的表现,褒忠贬奸、扶正嫉邪、祈福求安、尊老爱幼等百姓的道德观念与社会态度在石湾陶塑艺术中得到传神的体现。例如清代末年就出现过以欧洲侵略者的形象作为外部造型的尿壶,以表达中国人民反抗侵略的社会思潮。因此有人称石湾陶塑题材“堪称为一部浓缩的中国民俗文化百科全书”。

时至今日,石湾美术陶瓷仍迸发出惊人的生命力,广受海内外赞誉。

墙内开花墙外香

“南海之石湾善陶,凡广州陶器皆出石湾”(清代屈大均《广东新语》),所产日用艺术陶器“备极工巧,通行二广”(范端昂《粤中见闻》),而且从唐宋开始就远销日本、东南亚以至世界各地。当时广州一带的水运交通中心已由南海官窑转至佛山,石湾的产品一经烧成,立即装船出发,沿着“海上丝绸之路”,经香港,绕海南,抵越南、泰国等东南亚诸国,以至世界各地。据《全唐文》、《宋史》等记载,唐代在广州设立“市舶使”,宋代在广州设立“市舶司”,同时佛山也设立了“市舶务”,专门管理对外贸易事务。朱或的《萍洲可谈》记载了北宋广州商船出口情况:“舶船深阔各四十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下贮货物,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地。”北宋时期各地窑均烧瓷器,唯石湾烧大量烧陶,这里所指的“货多陶器,大小相套,无少隙地”指的即为石湾陶器,可见其外销数量之多。

到了明代永历、宣德年间,郑和带领巨大的船队,在近30年的时间内,七次下西洋,走遍了亚洲、非洲30多个国家和地区,更大大促进了中国与世界的交流,石湾公仔也随之更多地流向海外。

“石湾公仔”以其色彩斑澜、古朴高雅、品类齐全、别具神韵而独树一帜,千百年来历久不衰。其以鲜明的民族性、强烈的地方性及作品中蕴含的浓郁人文性而获得高度的评价,在我国陶瓷艺术史上占有一席重要的位置。

【文化积淀】

“石湾公仔”题材广泛,具浓厚的乡土生活气息。在手法上它充分吸收了国画写意笔法的精髓,强调概括和夸张,重神似,具有造型生动传神、釉彩浑厚朴实的特点;其题材既有源于现实生活的,又有取材于神话传说的;表现形式既有写实也含夸张,与其他陶瓷产区相比,个性鲜明,鹤立鸡群。《明诗综》中曰:“石湾瓦,甲天下”,石湾陶艺以质朴厚重的质感,精雕细琢的技艺博得了时人的赞誉。

国家级非物质文化遗产传承人、亚太地区手工艺大师、中国工艺美术大师 刘泽棉

国家级非物质文化遗产传承人、中国工艺美术大师 黄松坚

中国工艺美术大师 刘泽棉《过江罗汉》

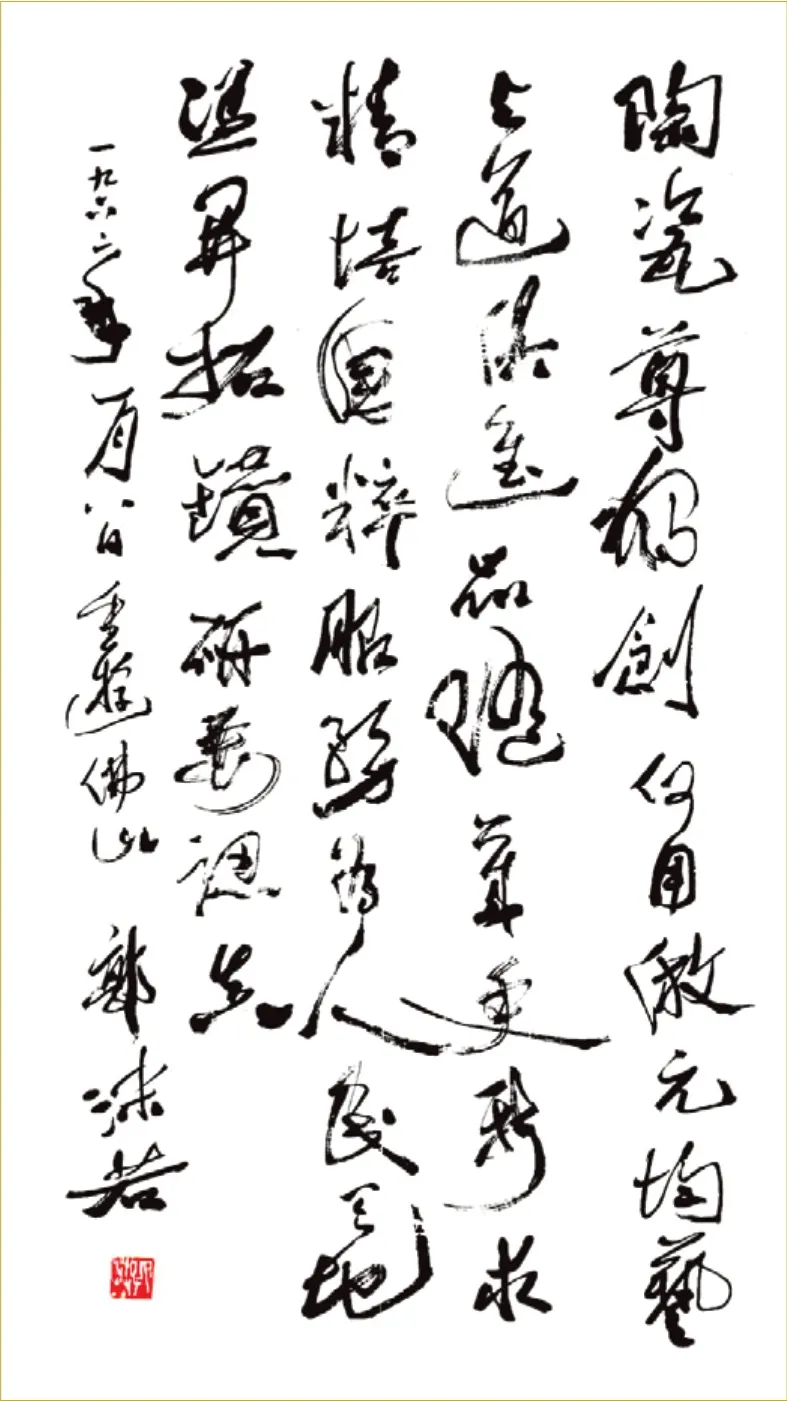

随着经济的不断发展,各地不断有新的陶瓷生产基地崛起,石湾过去发展的许多优势已不明显。在经历了一个短暂的低迷期后,20世纪50年代迎来了石湾公仔的恢复发展期,众多陶艺大师注重积累,大胆创新,使石湾陶艺焕发出了新的活力。著名文学家郭沫若1962年来访石湾美术陶瓷厂后,对陶艺家们的这种创新精神赋予了极大的肯定,写下了“陶瓷尊独创,何用仿元钧。艺与道俱进,品随岁更新。求精培国粹,服务为人民。天地凭开拓,钻研要认真”。著名诗人肖三在欣赏完石湾美术陶瓷厂陶艺大师的作品后,给予了“巧夺天工凭妙手,石湾该是美陶湾。”的高度评价。

【知识链接】

石湾陶艺的鉴定

鉴别方法主要有五点。第一是看外形,真品手工精细,细部刻划传神,赝品手工较粗糙。第二是看内质,真品烧结程度高,坯体呈青灰色,吸水率小,赝品烧结程度低,坯体微黄,吸水率大。第三看标识,真品有商标及印鉴,赝品则常用相近似的商标和印鉴来鱼目混珠。第四看证书,较高档的真品有加盖公章的证书。第五,请专家鉴定,佛山市石湾陶艺收藏家协会下设鉴定委员会,由国家级大师及资深专家出任委员。

【产品概况】

产品名称:石湾美术陶瓷(石湾公仔)

国家公告号:国家质量监督检验检疫总局公告 第45号保护范围:佛山市石湾镇一带