基于STIRPAT模型的南京市耕地面积变化影响因素分析*

2014-02-09年立辉

邹 伟,年立辉

(南京农业大学公共管理学院,江苏南京210095)

土地是最基本的自然资源,保持一定数量的耕地是人类赖以生存和发展的基础[1]。我国是一个耕地资源相对稀缺的发展中国家,当前正处于经济转型和快速发展时期,伴随着工业化、城镇化对土地资源的强劲需求,耕地资源减少在未来一段时期内将难以避免[2]。加强耕地数量变化影响因素研究,对合理利用和保护耕地资源,减缓耕地资源锐减压力,保持耕地总量动态平衡,促进社会经济可持续发展具有重要意义[3]。

长期以来,耕地数量变化及其驱动机制的研究一直受到国内外众多学者的高度关注[4-7],尤其是对驱动力的数量化和模型化成为近年来的研究热点[8]。从研究结论上看,引起耕地数量变化的驱动因素主要体现在自然、人文和政策三个方面[9],其中对耕地变化的人文驱动力研究更为广泛深入,如武江民[10]、杨桂山[11]、wasilewski[12]、黄忠华[13]等认为耕地变化主要受经济发展、人口增长、农业科技进步、城镇化、产业结构、资本投入、人均收入水平等因素驱动。从研究方法上来看,通常采用相关分析[14]、主成分分析[15]、灰色关联分析[16]等传统数理方法,或者与回归分析结合,进一步探讨耕地变化的驱动力[17-18]。随着耕地变化驱动机制研究的不断深入,一些新的方法和理论逐渐被引入,如协整分析[13]、生态位理论[19]、脱钩理论[20]等,极大地拓展了耕地变化的研究思路。但已有研究也存在一些不足:如生态位理论侧重于定性分析,而脱钩理论侧重于耕地变化的经济驱动,这在一定程度上不能充分阐释耕地变化的驱动机制。近年来,研究环境领域的STIRPAT模型被引入到耕地变化的驱动机制研究中,有学者进行了相关理论探讨和实证分析[21-23],模型结果能够很好地解释耕地变化与社会经济发展之间的关系,但这些研究只是分析了人口、富裕度、产业结构、城市化对耕地变化的影响,指标选取较少,并且相关研究并不多,应该加强对经济快速发展地区的相关研究,以为其他地区提供借鉴。

南京是一个人多地少、空间有限、经济快速发展的地区。2012年全市人均GDP突破1.4万美元,达到中上等国家发展水平,这表明南京社会经济发展进入了较高的发展阶段。然而,近20年来,耕地面积却减少约7.4万公顷,人均耕地只有0.0 375公顷,低于全省平均水平0.0 626公顷,不到全国平均水平的39%。基于此,选择研究南京市耕地变化问题具有较好的代表性。通过运用STIRPAT模型,研究人口、经济、技术因素对耕地面积变化的影响,并在建模过程中,加入其他变量以更全面地分析耕地变化原因,进一步丰富现有理论和方法。在模型估计结果深入研究的基础上,针对性地提出控制耕地面积减少、缓解耕地资源保护压力的政策建议,以期实现南京市耕地资源的永续利用。

一、研究区域概况

(一)研究区域的总体概况

南京市地处长江下游核心地带,辖11区,土地面积658 700公顷。2012年地区生产总值7 201.57亿元,占全省12.61%,其中全部工业增加值为2 748.45亿元,增长11.0%,人均GDP为88 243.72元。常住人口816.10万人,其中城镇人口654.76万人,占总人口的80.23%,耕地面积为23.977万公顷。

(二)耕地变化的主要特征

从整体看,南京市耕地面积呈逐渐下降的趋势,而人均耕地面积则从0.061 5公顷减少到0.037 5公顷(如图1)。从耕地数量年递减率(如图1)看,南京市耕地面积变化程度在2002年前后差异明显,1992—2002年期间总体上呈逐渐增加趋势,2002—2011年期间总体上呈逐渐减少趋势。其中,2001—2003期间耕地递减速度较快,2002年耕地数量减少最多,达到3.325万公顷(如图1),主要由于在此期间,南京市实施了大量拆迁改造项目,人口外迁安置,城区迅速扩张,住房、交通、绿地等相关配套设施用地不断增加,导致耕地面积迅速减少。

二、南京市耕地面积变化的STIRPAT模型分析

(一)模型构建

STIRPAT模型来源于IPAT环境压力,Ehrlich和Holdren首先提出环境压力影响的一般公式:I=PAT[26]。York等在此基础上建立了STIRPAT模型[27],其基本形式如下:

此模型将人口(P)、经济(A)、技术(T)作为环境压力(I)的驱动因素。一般对模型取对数,这样既可以降低异方差,又可以直接获得被解释变量对解释变量的弹性[28],其基本形式为:

式中,f为常数项,g为残差,b、c、d表示驱动力系数。在实际应用中,可根据需要在(1)或(2)式中加入其他因素,但新变量需要与(1)式指定的乘法形式具有概念上的一致性[29]。

图1 1992—2011年南京市耕地面积变化趋势及递减率

(二)耕地面积变化的影响因子筛选

耕地面积变化具有区域性、动态性与阶段性等特点,影响耕地变化的因子主要表现为自然因素和人文因素两个方面,但短时期内,自然因素相对稳定,社会经济等人文要素对土地面积变化具有决定性作用[15][24]。结合相关研究成果和南京市区域特征,选取总人口、人均GDP、非农人口比重、粮食单产等17项社会经济指标(表1)。数据来源于《南京市统计年鉴》和《江苏省统计年鉴》。

在进行模型估计之前,首先运用主成分分析,评价各个指标对土地数量变化的影响程度,同时运用逐步回归法去除变量间的多重共线性,为STIRPAT模型估计作铺垫。

表1 南京市耕地面积变化影响因素

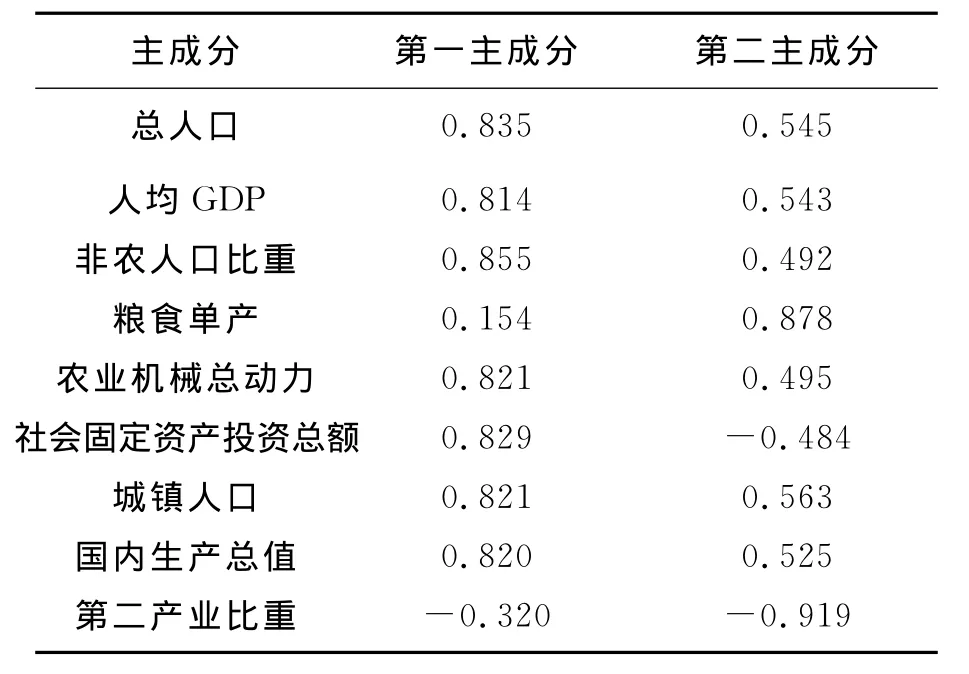

利用SPSS对17个变量进行主成分分析,结果表明,第一、第二主成分累积贡献率达到了92.742%,概括了原始变量的绝大部分信息,达到了主成分分析的要求,完全可以对南京市耕地面积变化做出充分解释(见表2)。由此,进一步分析因子载荷矩阵(见表3),在第一主成分中选取因子载荷量绝对值大于0.80的变量,即总人口(X1)、人均GDP(X2)、非农人口比重(X3)、农业机械总动力(X6)、社会固定资产投资总额(X8)、城镇人口(X11)、国内生产总值(X13)等社会经济驱动因子;第二主成分与粮食单产(X4)和第二产业产值比重(X16)有较大的相关性,反映了农业科技进步与产业结构对耕地面积变化的影响。

虽然通过主成分分析法初步选取的影响因子具有一定的代表性,但研究发现这些因子之间仍然存在多重共线性。为了提高模型的显著性,需进一步通过逐步回归法,去除存在多重共线性的影响因子。结果筛选出粮食单产(X4)、农业机械总动力(X6)、城镇人口(X11)、第二产业产值比重(X16)四个影响因子。

表2 因子特征值、主成分贡献率、累计贡献率

表3 旋转后因子载荷矩阵

(三)模型估计结果与分析

1.模型估计结果

将上述筛选出的影响因子带入公式2,得到的扩展模型为:本模型的I为耕地面积,P、A、T等变量在主成分分析法和逐步回归法定量分析的基础上,选取的驱动因子,更为客观科学。即城镇人口(X11)表征人口因素(P);第二产业比重(X16)表征经济因素(A);技术因素(T)分解为粮食单产(X4)、农业机械总动力(X6);b为驱动力系数,f为常数项,g为残差。

利用Eviews软件,对上述模型采用最小二乘法进行估算,得表4。

表4 STIRPAT模型估计结果

从表4中可知,模型Ⅰ的拟合优度尽管达到了96.7%,但农业机械总动力指标没有通过t检验,说明模型Ⅰ拟合效果不理想。模型Ⅱ拟合优度达到了96.9%,且t—检验和F统计检验在1%水平下均显著,方程拟合较好,说明模型Ⅱ可以很好地解释南京市耕地面积变化的原因。模型Ⅱ具体形式为:

式中,Y为耕地面积(103hm2);x4为粮食单产(kg/hm2);x11为城镇人口(万人);x16为第二产业比重(%)。

2.估计结果分析

从模型结果看,第二产业比重对于耕地面积变化的影响较大,在其他条件不变的情况下,第二产业比重每提高1%,耕地面积减少0.907 188%。虽然第二产业比重由1992年57.6%降到2011年44.9%,但第二产业在国民经济中仍占有相当大的比重。伴随着工业化、城镇化对土地资源的强劲需求,耕地资源减少在未来一段时期内仍将难以避免。

粮食单产每提高1%,导致耕地面积减少0.313 605%。随着农业科技的进步,农药化肥的科学施用、农业机械的全面普及、灌溉技术的不断完善都会从一定程度上提高粮食单产,增加耕地产出,从而缓解耕地的生产压力,为农业结构调整提供了可能。据统计,近20年,南京市粮食单产增长了30.8%,耕地产出率达到了1.898万/公顷,提高了2.6倍。土地利用的经济效益是农民选择土地经营方式的重要因素。“吃饭”问题的解决及农业内部比较效益驱动,使得土地流向经济效益更高的经营方式,如经营副业使耕地面积进一步减少。目前,南京市农业产值占农林牧渔业总产值比例已由1992年的52.8%减少到2011年的51.8%,总体呈现下降趋势,农村产业结构的内部调整使耕地比重下降,更多的农村人口向城市流动,又使城镇化速度加快,最终促使耕地面积不断减少。

城镇人口每增加1%,耕地面积将会减少0.714 975%。城镇人口增加,城市规模不断扩大,导致住宅、公共设施、交通等各项建设用地需求增加,大量耕地被占用,城镇化的发展仍然是以牺牲耕地资源为代价,城市土地的集约节约利用水平亟需提高。2012年末,全市常住人口816.1万,城镇化率达到80.23%,主城区人口密度高达12 976.70人/平方公里。由于主城区人口压力过大,致使城市不断向外扩展。近20年来,主城区面积扩大了2.4倍,市区面积增长了近4倍,建设用地面积增加了5.78万公顷,年均增加0.34万公顷,城镇规模迅速扩张,势必对城市周边地区耕地减少带来影响。同时,由于农村宅基地退出机制不健全,土地整治不及时和农村人均住房面积不断增加等原因,导致农村居民点用地呈现一定的涨幅态势。城市和农村的共同作用使得区域耕地数量不断减少,同时也解释了城镇人口增加对耕地数量减少的促进作用。

三、结论与建议

首先,通过引入STIRPAT模型,深入分析了南京市耕地数量变化的社会经济影响因素,结果表明粮食单产、城镇人口及第二产业发展对耕地面积变化有显著影响,模型能较好地拟合耕地变化与社会经济因素之间的关系。

其次,根据STIRPAT模型估计结果,可知南京市1992年至2011年间,粮食单产、城镇人口和第二产业比重与耕地面积皆成负相关,对耕地面积的减少均起一定的促进作用。其中,第二产业发展和城镇人口增加对耕地面积变化的影响较大。从耕地面积与经济发展关系角度考虑,南京市经济发展是以牺牲耕地资源为代价的,未来需要积极优化产业结构,促进土地节约集约利用,减少对耕地的占用。随着城镇人口持续增加,城镇化率不断提高,为了满足城市发展对建设用地的需求,城市范围不断向外延伸,大量郊区耕地被占用,致使耕地面积不断缩减。另外,农业科技的进步,促使粮食单产提高和耕地产出率增加,从而缓解了耕地的生产压力和粮食安全压力,为农业结构调整提供了基础和可能,在一定程度上降低了耕地被占用的门槛。把握耕地数量变化影响因素,对耕地保护制度安排具有重要意义

再次,通过对南京市耕地数量变化影响因素的研究,有利于解决社会经济发展与耕地占用之间的矛盾,对于耕地资源保护和可持续利用具有重要意义。研究表明,南京市耕地变化的驱动因素可归纳为以第二产业发展为代表的经济增长因素、以城镇人口为代表的社会发展因素及以粮食单产为代表的农业科技因素三个方面。随着社会经济的发展、城市人口的增加和农业科技的进步,未来一段时期内,南京市耕地数量减少仍会持续。根据研究结果和南京市的实际情况,缓解耕地资源减少的压力,可按照适度控制人口规模、集约节约土地利用、优化升级产业结构、转变经济发展方式、完善农村集体建设用地流转机制、加强居民点整理复垦力度等途径进行。

[1] 杨桂山.长江三角洲近50年耕地数量变化的过程与驱动机制研究[J].自然资源学报,2001,16(2):121-127.

[2] 文继群,濮励杰,张润森.耕地资源变化的空间计量及其驱动力分析——以江苏省为例[J].长江流域资源与环境,2011,20(5):628-634.

[3] 许月卿,李秀彬.河北省耕地数量动态变化及驱动因子分析[J].资源科学,2001,23(5):28-32.

[4]KELARESTAGHI A,JELOUDAR Z J.Land Use/Cover Change and Driving Force Analyses in Parts of Northern Iran using RS and GIS techniques[J].Arabian Journal of Geosciences,2011,4(3):401-411.

[5] FTRMAN T.Land Conversion and Urban Development in the Northern Region of West Java,Indonesia[J].Urban Studies,1997,34(7):1027-1046.

[6] CHEN Cao-cao,XIE Gao-di,ZHEN Li,et al.Longterm Dynamics of Cultivated Land Resources and Their Driving Forces of Guyuan City in Upper Reaches of Jing he River[J].Chinese Geographic Science,2008,18(1):33-40.

[7] SHAO Xiao-me,ZHANG Hong-ye.On Arable Land Changes in Shandong Province and Their Driving Forces[J].Journal of Geographical Sciences,2001,11(3):329-335.

[8] 曾祥坤,李贵才,王仰麟,等.基于logistic曲线的快速城市化地区耕地变化人文驱动力建模——以深圳市为例[J].资源科学,2009,31(4):604-611.

[9] 孔祥斌,张凤荣,徐艳,等.集约化农区近50年耕地数量变化驱动机制分析——以河北省曲周县为例[J].自然资源学报,2004,19(1):12-20.

[10] 武江民,赵学茂,党国锋.甘肃兰州市耕地动态变化与驱动力关系定量研究[J].干旱区资源与环境,2010,24(12):33-38

[11] 吴业,杨桂山,万荣荣,等.苏州市耕地面积变化的社会经济驱动力差异性分析[J].地理与地理信息科学,2007,23(2):75-79.

[12] WASILEWSKI A,KRUKOWSKI K.Land Conversion for Suburban Housing:A Study of Urbanization around Warsaw and Olsztyn,Poland.Environment Management,2004,34(2):291-303.

[13] 黄忠华,吴次芳,杜雪君.我国耕地变化与社会经济因素的实证分析[J].自然资源学报,2009,24(2):192-197.

[14] 王建林,熊伟,胡单.近20年来西藏耕地与人口变化相关分析[J].资源科学,2004,24(1):45-51.

[15] 余菲,肖玲,康苗苗,等.贵阳市耕地面积变化的驱动力研究[J].水土保持通报,2012,32(3):271-276.

[16] 郇红艳,孙君.中部地区耕地非农化及其驱动因子的灰色关联分析——以安徽省阜阳市为例[J].水土保持通报,2012,32(1):82-88.

[17] 郑海霞,童菊儿,郑朝洪.东南沿海经济发达地区耕地数量的动态变化及其驱动力研究——以绍兴市为例[J].长江流域资源与环境,2007,16(4):435-439.

[18] 刘庆,陈利根,何长元,等.长株潭城市群耕地动态变化及驱动力实证研究[J].地域研究与开发,2010,29(4):122-126.

[19] 牛海鹏,张安录.基于生态位理论的耕地数量变化驱动机制分析[J].资源科学,2008,30(10):1533-1540.

[20] 李兆富,刘红玉.基于“脱钩”理论的江苏省耕地占用与经济增长关系分析[J].农业工程学报,2013,29(13):237-243.

[21] 王琳,吴叶,杨桂山,等.基于STIRPAT模型的耕地面积变化及其影响因素[J].农业工程学报,2008,24(12):196-200.

[22] 王晓轩,夏丽华,邓珊珊,等.基于STIRPAT模型的广州市耕地变化社会经济驱动力分析[J].中国农学通报,2010,26(20):339-343.

[23] LI Sheng-hui,YIN Qi.Cultivated Land Area Change in Shenzhen and Its Socio-Economic Driving Forces Based on STIRPAT Model[J].Journal of Sustainable Development,2012,5(7):149-155.

[24] 何丹.刁承泰.重庆江津市土地利用变化及社会驱动力分析[J].水土保持研究,2006,13(2):24-26.

[25] EHRLCH P R,HOLDREN J P.Impact of Population Growth[J].Science,1971(171):1212-1217.

[26] YORK R,ROSA E A,DIETZ T.STIRPAT,IPAT and ImPACT:Analytic Tools for Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts[J].Ecological Economics,2003,23:351-365.

[27] YORK R,ROSA E A,DIETZ T.Bridging Environmental Science with Environmental Policy:Plasticity of Population,Affluence and Technology[J].Social Science Quarterly,2002,83(1):18-34.

[28] 燕华,郭运功,林逢春.基于STIRPAT模型分析CO2控制下的上海城市发展模式[J].地理学报,2010,65(8):983-990.

[29] 龙爱华,徐中民,王新华,等.人口、富裕及技术对2000年中国水足迹的影响[J].生态学报,2006,26(10):3359-3365.

[30] 孙洪波,杨桂山,万容容,等.昆山生态服务系统价值变化及其驱动力差异性分析[J].长江流域资源与环境,2009,18(89):759-764.

[31] 肖思思,黄贤金,吴春笃.江苏省生态足迹时间维度变化及其驱动因素分析——基于PLS方法对STIRPAT模型的修正[J].地理与地理信息科学,2012,28(3):76-82.