新制度经济学视阈下的明朝禁海政策

2014-02-08逯宇荣朝和

逯宇,荣朝和

(北京交通大学经济管理学院,北京 100044)

财经科学研究

新制度经济学视阈下的明朝禁海政策

逯宇,荣朝和

(北京交通大学经济管理学院,北京 100044)

明朝漠视宋元以来海运业的发展成果而强制禁海,一方面,重创民间海运业,海盗绵延,沿海“不治”,海洋贸易损失巨大;另一方面,漕粮由海运改回为河运后弊病深重,寻租丛生,漕运日益艰难,成为政府的沉重负担,并激化了社会矛盾。在新制度经济学的视阈下,郑和下西洋的辉煌不能掩盖明朝禁海高昂的制度成本,特别是中国部分地失去了全球贸易中的制海权和话语权,失去了进入现代社会的演进机遇。扭曲内在规律和激励结构的政策,必将严重影响交换和生产成本,代价将异常惨重,这是明朝禁海留下的制度遗产。

明朝禁海;激励结构;寻租;制度成本

一、引言

同河运相比,海运是更有优势的近代运输方式。海运运量大、运速快、运距长、转运装卸环节少。海运便宜,成本低,不需要开辟和疏浚河道,只要有一艘船,即只要有运输工具和运输技术,独立的个人或组织的单独一条船,就可以任意航行,可以自由地进出整个行业。海运其实最适合民间运输发展,特别是在造船术和航海术发达、安全性不断提高的情形下。海运和海上贸易是资本主义生产方式的先导。

海运在中国古代曾替代河运承担漕粮运输任务,发挥了重要作用。宋朝时中国已经具备了远洋运输和国际贸易的能力,并雄霸印度洋,中国的船只主导着印度洋上所有的主要海运航线。元朝经海运的粮食,至元二十年(公元1283年)仅为46 505石,至天历二年(公元1329年)即增加到3 522 163石,46年间竟增加了75倍以上[1]。元代海运的开辟是中国海运史上划时代的大事,对大都粮食供给、南北交通畅通、商业发达、造船业扩张和航海技术提高,都具有重大意义。当时,南北经济交流主要通过陆运、河运和海运三条途径,而海运最经济,终元之世,海运不废。(公元1932年)郑若曾指出,海运时南北不过5 000里,往返不逾20日,“不惟转输便捷,国家省经费之繁,抑亦货物相通,滨海居民咸获其利。”[2]元朝通过海运实现漕粮北调,是基于对不同运输方式经济技术属性的优劣势对比做出的正确决策。明朝郑和下西洋更是开创了世界航海史的空前壮举。

新制度经济学(New institutional economics,缩写为NIE)是一个侧重于交易成本的经济学研究领域,不仅包括经济组织的性质及其持续性,还包括经济组织与信念、文化和人类学习能力的交互作用。交易成本经济学、产权经济学、法经济学、公共选择学、制度变迁理论等新制度经济学的主流研究成果,通过对交易成本和产权的变化对经济主体行为的影响的分析,特别是通过对交易成本和产权中的众多因素(主要是激励结构、寻租、创租、契约、谈判能力、博弈、社会成本等)对产业组织形态和经济绩效的分析,极大地扩展了经济学的贡献。

明朝之前,中国已经发展了有效替代河运的沿海海运,并引领着世界海上航行的历史,但却在明朝非常不幸地放弃了海运,也失去了一次更早进入现代经济的机会。在新制度经济学的视阈下,明朝的中国为什么放弃海运这一已经成功地服务于社会经济生活的更为先进的近代运输方式?明朝海运所经历的严重的倒退、停滞和艰难却顽强的“体制外生存”对运输制度研究具有怎样的启示?漕粮由海运改回为河运后为什么远未达到政策预期甚至逐渐难以运转并走向崩溃?明朝政府和运输业为“禁海”付出了怎样高昂的制度成本?

二、明代禁海政策高昂的制度成本

(一)明朝交通的基本形态

在需求层面,明代交通首先要满足明政府的政治、军事需求。南粮北调是明朝政治和军事存在、发展的生命。成化二十三年至弘治十八年(公元1487年~1505年),每年运粮俱为400万石。明代北部防线统称九边,共驻军队85万多人。由内地往九边运输,除被装、武器外,还有粮饷。弘治、正德年间,边饷银共40万两,“隆庆初年加至280余万”。战时运输任务更艰巨,需求更庞大。例如,明成祖第3次北征时,动用驴34万头,车17.7万辆,挽车民夫23万多人,运粮37万石[3]。

在供给层面,民间力量无法按时并且保质保量地满足明代封建王朝的运输需求,政府成为运输产品的供给者,线网、设施及交通工具均由政府负责。道路工程和水利工程,统由工部都水清吏司掌管,并结合农事生产进行综合治理。宫廷用车皆出自工鞍辔局和诸司各边请准后自造,民用车辆则由民间手工业制造。交通运输的组织和运营也由政府负责。明初成立了专门从事货物运输的组织——递运所,主要任务是运输国家军需物资及贡物,是与水马驿性质不同的物资运输系统。

在政策和体制层面,政府在运输系统的发展与运营中处于主导地位。明代驿传有中央、地方两级管理机构。中央管理机构为兵部车驾清吏司。地方,受布政使与按察史双重领导,以按察史为主。明代以法治驿,《大明律》中的《驿律》12条,是明代管理驿运传递的法律依据。

综上所述,明代交通工具得以发展,路网规模、总运量等也有不断增长。政府在当时的交通体系中,不但是政策和体制的制定者、监管者,同时也是交通运输最大的需求者、组织者、运营者和建设者。从整体上看,明代的交通工具、不同运输方式的比例结构、政策体制、运输组织、运营服务等,均维持以往的老旧的运输化形态,无一步入近代化运输的历史阶段。明代民间海运业是这样一个大的交通运输体系的组成部分,政府的倾向性和决策能够极大地影响民间海运业的发展与走势。

(二)制度成本之一:禁海对民间海运业的严重损害

朱元璋为稳固政权,防止海内外反对势力勾结,以“海疆不靖”和“四方诸夷皆限山隔水、僻在一隅”为理由实行严厉的禁海,并将禁海政策设为严厉的“祖训”来要求后世子孙。禁止国人擅自驾船到海外贸易,海外国家要来中国贸易,需派遣使者附载方物入明进行“朝贡”,明朝设立市舶司统一负责清点、转运,即“朝贡贸易”。禁海之前,背靠中国大陆广大的市场和物产,海上运输、海洋贸易获利丰厚。明政府禁海甚至“片板不许入海”,濒海居民骤然失去了收入来源,中国民间海洋运输业和海上贸易发展受到极大阻碍。

由于之前已经是一个独立的行业,海洋贸易不可能短期内完全消失。据明朝官员、行人司行人谢杰所说:“片板不许下海,艨艟巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去。”但是,明政府禁海的决心十分坚定,洪武和永乐皇帝都多次重申禁海令,调动国家机器,严惩走私。在政策发生重大改变后,经济主体几乎都经历了重新选择。

1.谈判能力最弱的是濒海居民。濒海居民属于没有进言渠道的弱势群体,只能接受新规。守法且谋生能力较高者选择改行——务农、当兵,或者改海产捕捞为海产养殖。海运贸易的中坚分子选择走私、假冒贡使甚至做海盗,特别是掌握海上攻击或防御技能的原濒海居民,不忍放弃丰厚的海运贸易收入(禁海后如走私成功可获得更丰厚的收入),铤而走险。胆子不大又不甘心放弃海运贸易收入者选择钻空子,当政府不禁止渔船出海时用渔船帮助停在外海的远洋货船将物品运抵大陆,或者通过贿赂或入伙等方式在“不法”官员或地方豪强的势力之下“搭船”做些小生意等。

2.外国商人乘虚而入。外国商人最初“搭乘”贡船进入中国,很快成为朝贡主体。他们在中国的经商成本几乎全部转嫁给中国地方政府。贡物由中国地方政府负责运至京城,“贡使”停留在港口城市的一切开销也由当地百姓承担,贡船破损由地方政府维修或赐赠。在明政府礼部正式异议之前,贡物品种只要有利可图就载运过来,并不考虑中国市场的实际需求。另外,贡舶常常一次往返跑两趟,也就是贡舶到岸后,使者捧金叶表文入京朝贡,而该贡舶却在原地购买货物先行载运回国,待第二年再来接回朝贡赏赐的物品和再次购买货物返国。

3.谈判能力相对较强的是地方政府。朝贡贸易加重了沿海各省的财政负担,耗费民力,影响社会安宁,各省官员纷纷上书,京官也痛陈弊端,“恳切进谏”。永乐十九年(公元1421年),奉天、谨身、华盖三殿遭灾后,明成祖诏告天下,暂停买办麝香等不便于民之务,朝贡贸易亦随之逐步衰落。对于获利丰厚的海洋贸易,政府官员的走私或钻空子行为也大量存在。

(三)郑和下西洋的航海辉煌

明成祖朱棣为了提高明王朝在海外各国的声威和影响,并借以巩固自己的皇位,曾前后7次派亲信、大太监郑和率领庞大的船队出使海外。罗茂登在《三宝太监下西洋通俗演义》中说:“粮船二百四十号,长二十八丈,阔一十二丈。”包括指挥船、运输船、作战船和辅助船的郑和“远洋舰队”,历次规模均达二万七千余人。郑和下西洋自公元1405年(永乐三年)到1433年(宣德八年),历时28年,前后7次,途径亚洲、非洲30多个国家和地区,最远者则到达现今非洲东岸的索马里和肯尼亚一带,最远航程10万余里,航距长,航线多,范围大,显示了明代强大的远洋运输能力。

政府主导和支持的航海壮举,出色地沟通了西太平洋与印度洋之间的航道联系,造船业及航海技术也达到当时世界的顶峰,极大地扩大了明王朝的政治与经济影响。但是,明王朝的禁海政策没有松动,郑和下西洋的航海壮举没有像汉朝丝绸之路的开辟那样,为商旅和民间运输带来历史性的大发展。明朝民间海运业仍处境艰难——有需求,但没有合法的市场经营空间,包括没有合法的供给渠道,没有合法并且完善稳定的商业港口、装卸转运分销、进口加工等配套产业链条,更谈不上形成相对完善的管理机制。海运业在明晚期部分解除禁海之前,基本没有机会形成正常的服务于海洋贸易的独立的民间运输业,没有形成以“海上越洋客货位移服务”为核心的专门从事运输服务的组织。

(四)制度成本之二:倭患绵延、沿海“不治”,海洋贸易损失巨大

宋元时期,民间海洋运输业和海洋贸易能发展为一个独立的行业,说明海洋运输和海洋贸易已经拥有了稳定的市场、足够的技术能力、成熟的运作规则和分工细致的产业链。明政府单方面禁止从业人员中止获利行为,违背经济规律,挫折是必然的。

即使在禁海严厉的洪武、永乐年间,走私行为也屡禁不止,上至政府官员下至地方富户、普通百姓,不断有涉险直至结伙走私行为。亦盗亦商的海商集团的谈判能力越来越强,更令明政府头痛。被明王朝认作倭寇首领的18人:歙县许栋、汪直、徐海,陈东(籍不详),桐乡叶麻,东莞何亚八,饶平林国显、张琏,南直隶肖显,邓文俊(籍不详),徽州林碧川,漳州沈南山、洪迪珍,鄞县毛烈,广东许朝光,海澄严山老,绍安吴平、曾一本,都是中国人。倭患绵延,沿海“不治”。到明朝末年,郑芝龙海商集团的军事力量竟然强于明王朝的海军。这种状况完全背离了朱元璋为稳固海疆而推行禁海政策的初衷。

同明代的禁海政策相比,欧洲国家正经历着一个飞速进入资本主义运输形态,并形成由广阔海域上蛛网般密集的航线编织起来的跨洋贸易的历史时期。蒸汽机的发明,以轮船特别是海轮为代表的造船术的进步只是一个方面,更重要的是,西方欧洲国家形成了专门的、管理功能发达的海洋运输业。在茫茫大海中,行使着不定期货船、定期定航线海船,以及很多变换于定期或不定期两者之间的海船。不定期货船尽可能地压缩成本,速度慢,设计容量大,货主同船主只签订租船合同,没有固定的日程表,货船启程后要通过电报寻找全球货源,也常常被迫以无用的石头、沙子、土、水等作为返程压舱物。确定航线、确定航程、航行速度快的船只则由广告、代理机构支撑局面,稳固客源和货主,主要运送乘客、邮件邮包、贵重货物。为承揽“特别长的航线和需要特别多资金投入”的订单,很多小的、分布在不同大洲和国家的船运公司还成立了合股公司[4]。相比之下,明朝的禁海政策使得明朝没有出现大规模的独立于商贾的专职化的民间海运业,海运和海洋贸易发展受阻,商品经济发展受阻,政府税收受损。明政府不但付出了巨大的制度成本,而且部分地失去了全球贸易中的制海权和话语权。

(五)制度成本之三:漕粮由海运改回为河运导致的政府“创租”和漕运弊病

海运是元朝漕粮北调的主力。明初承元之制,以海运为主,河、陆兼运为辅。禁海颁布前后,以“失事较多”等(理由),朝堂上有所谓“漕运费财,海运费人”之说,海运多次遭言官攻讦。随着漕制的完备,明代海运迅速丧失了主导地位,最后完全为河运所取代[3]。

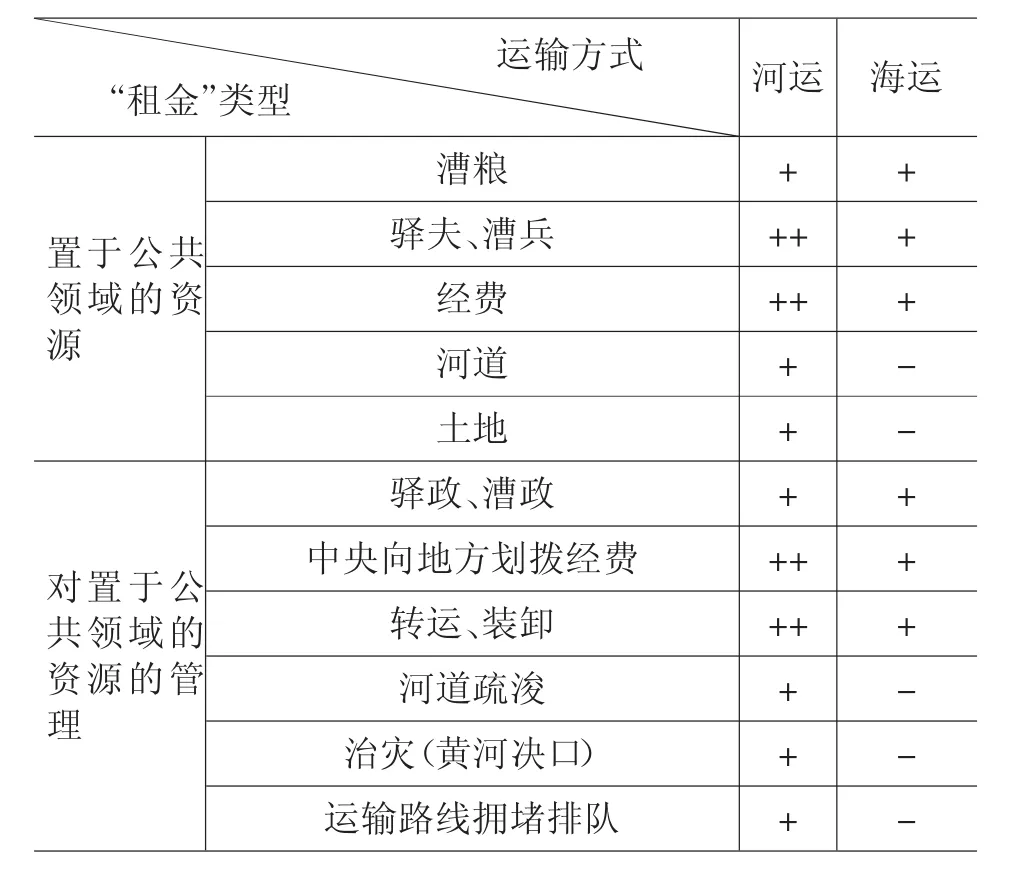

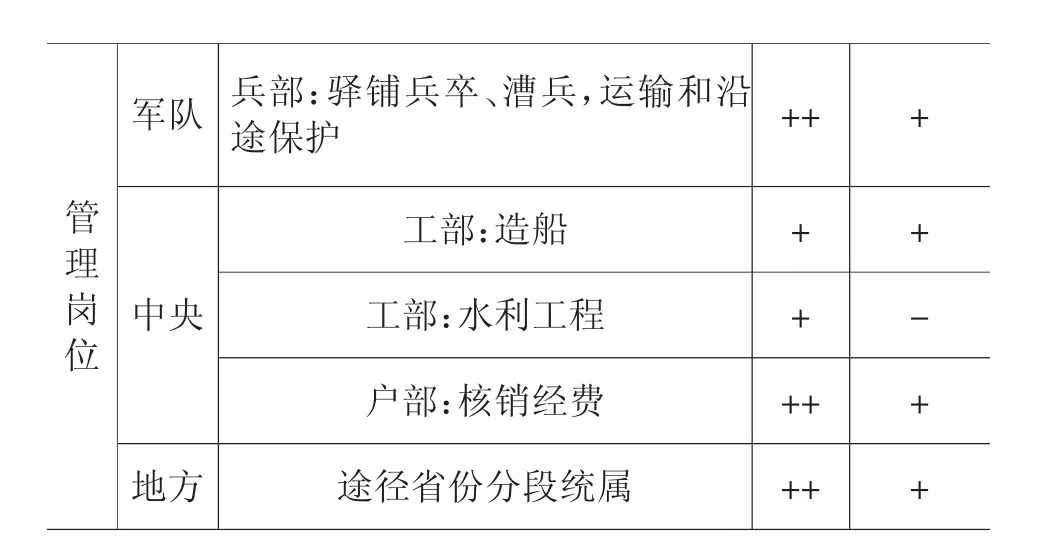

公共领域里全部资源的价值叫做“租”[5]。“运输方式选择”的决策中包含丰厚的权利。寻租理论界定了寻租的三个层次:一是对政府活动所产生的额外收益的寻租;二是对政府肥缺的寻租;三是对政府活动所获得的公共收入的寻租。在河运方式的选择这一公共领域,基本包括了所有这三个层面的寻租行为:一是市场的准入,运输方式的选择本身就是一场准入;二是政府大量“创租”,创造了一系列“肥缺”,构成一个庞大的分利集团;三是占有政府财政,用于基础设施建设及劳役工资等。漕粮由海运改回为河运,明政府的制度成本大幅度上升,河运、海运的制度成本比较详见表1。

表1 河运、海运的制度成本比较

注:“++”代表较多的“租金”分布,“+”代表一般的“租金”分布,“-”代表无租金分布

由表1可见,河运显著增加了置于公共领域的资源,即“租金”。新增的“额外收益点”,明显诱导着潜在政客和商人的寻租行为。新增的政府岗位,带有了值得追逐的“肥缺”色彩。其中,既包括对漕粮、驿夫/漕兵、土地、河道/海道、运输经费等稀缺资源的“占有”,又包括对征集驿夫(水驿)、造船、修建码头、疏通河道等这些稀缺资源的分配,以及漕运的运营与管理。中国古代的驿传和漕运历来是中央和地方、行政机构和军队交叉重叠管理,大运河流经北京、天津、河北、山东、江苏、浙江等富庶省份,近20个繁华城市,中央各部加上地方各省市,相关部门和官员分布广泛,而与海运相关的地方政府仅3省3市。朝廷每年为河道疏浚、漕兵给养等向军队和地方拨款,政府“创租”创造了一个更大的分利集团,分享政府的财政收入。

河运的效率远低于海运。即便以张居正改革后的规定,河运“十二月开帮,二月过淮,三月过洪入闸”,也需四个月的运程。不但效率很低,而且运达周期变长,增加了政府的财政负担。漕制“创租”后大幅度增加的制度成本,使得体系的运转十分依赖于最高统治者的治理状态和治理能力,依赖军事化管理。明中晚期王朝执政能力下滑后,河运日益艰难,成为政府的沉重负担,同时使社会矛盾日益激化。

明朝河运“漂流、违限二弊,日以滋甚”:“附载夹带日多,所在稽留违限。一遇河决,即有漂流,官军因之为奸。水次折乾,沿途侵盗,妄称水火,至有凿船自沉者。”“英宗时始扣口粮均摊,而运军不守法度为民害。自后漕政日驰,军以耗米易私物,道售稽程。比至,反买仓米补纳,多不足数。而粮长率搀沙水於米中,河南、山东尤甚,往往蒸湿浥烂不可食。权要贷运军银以罔取利,至请拨关税给船料以取偿。把总率由贿得。仓场额外科取,岁至十四万。”河运在运输的完整性、即时性等方面越来越无法满足政治经济需要,“迨於启、祯,天下萧然烦费,岁供愈不足支矣。”[6]

不仅运输质量严重达不到标准,漕政难以正常运转,体系内的基层官员特别是负担运役的百姓被层层欺轧,苦不堪言。“劉允至臨淄……索船(漕船)五百余艘,役夫萬余人。至成都……日支官糧一百石、蔬菜銀一百兩,錦官驛一驛不足供,取旁近數十驛。”[7]“人知军运之苦,不知民运尤苦也。船户之求索,运军之欺陵,洪闸之守候,入京入仓,厥弊百出。嘉靖初,民运尚有保全之家,十年后无不破矣。”[8]

明晚期朝廷开放漳州海澄镇作为唯一的出海口岸,设督饷馆发商引、征税,部分解除禁海,私人海外贸易合法化,海洋运输业及海洋贸易激烈回弹,迅速发展。据记载,当时世界三分之一的白银流入了中国。海洋贸易再度繁荣,不仅给东南沿海商人带来巨大的财富,同时也极大地促进了中国资本主义的发展。民间海洋运输业方面,出现了专门的富户船主。他们将海船同时提供给几十甚至上百商贩一同出海一同贩货。在官兵打击中艰难存活的海商集团,也显示出强大的生存能力。明末以郑芝龙(郑成功之父)为代表的海商集团,继续发挥海洋贸易的主体作用。

三、结语

明朝强制推行禁海,主要基于维护海疆稳定的单一考虑。民间海洋运输业对普通民众维持生计的重大作用,对国家财政税收的贡献,都被遗憾地忽略了。朝贡贸易无法代替民间远洋贸易,其弊端令沿海地方官员都无法忍受。中央政府无法实现“长治久安”的目标,最终面对的只有海盗和海商集团等体制外民间力量。

明初人口少,皇室节俭,财政支出规模小,社会矛盾不突出。到了中晚期,随着人口增多,皇室开支快速增加。漕粮由海运改回为河运后,效率低下,成本畸高,体制腐败,政府“创租”造成的顽症即便是张居正这样的能臣也无力化解。中央政府的财政压力开始变得巨大,各种矛盾集中爆发,制度成本越来越突出。

民间自发形成的行业,拥有稳定的市场、足够的技术能力、成熟的运作规则和分工细致的产业链,即便在政府的作用力之下暂时受阻,其持续发展壮大的长远趋势仍然是不可逆转的。明晚期海洋运输业和海洋贸易的迅速回弹就是强有力的证明。

政府在交通体系中居于绝对主导地位,容易推动官办运输规模不断扩大,民间运输被轻视、忽略甚至严重受挫。分利集团和寻租行为的利益取向,当与运输经济规律特别是民间运输的特性和发展规律不一致的时候,政府决策通常无法顾及谈判能力弱小的交通运输业的利益,容易出台违背运输规律的政策,扭曲运输业激励结构,严重影响交换和生产成本,其破坏性非常巨大。这是运输方式选择在商品经济持续发展的环境下,仍发生停滞甚至倒退并产生高昂的制度成本的深层原因,是明代禁海政策对民间海运业的严重损害及其巨额制度成本留下的深刻教训。

[1]中国公路交通史编审委员会.中国古代道路交通史[M].北京:人民交通出版社,1994.

[2]倪玉平.清代漕粮海运与社会变迁[M].上海:上海书店出版社,2005.

[3]张振龙.中国军事经济史[M].北京:蓝天出版社,1990.

[4]J.Russell Smith,Ph.D.Rail Age Gazette《The Ocean Carrier》.A History and Analysis of the Service and a Discussion of the Rates of Ocean Transportation[M].New York,Chicago,and London,1908.

[5][美]Y.巴泽尔.费方域段毅才译.产权的经济分析[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1997.

[6]明史·志第五十五·食货三.http://www.28non.com/guji/article_29444.html.

[7]中国历史纪事·正德十年.雜譚逸事,武宗遣使往乌思藏迎“活佛”[DD/OL].http://www.alai.net/app/index.php/His/show/n.

[8]明史·志第五十五·食货三[ED/OL].http://www.28non.com/guji/article_29444.html.

[责任编辑:冯霞]

Ming Dynasty’s Prohibit to Marine Transportation under New Institutional Economics Perspective

LU Yu,RONG Chao-he

(School of Economics and Management,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China)

Ming Dynasty rigorously enforced a threatened ban on marine transportation,totally ignoring its developing achievements from Song and Yuan Dynasty.This leaded to a series of consequences.On the one hand,the nongovernmental marine transportation industry collapsed at once,pirates’hazards lasted very long time,and ocean trade experienced huge loses.On the other hand,under new institutional economics perspective,the brilliant navigation of Zheng He couldn’t conceal the huge regime cost, especially that China partly lost the sea supremacy and the right to speech,and lost the evolution opportunity to enter the modern society.The policy which distorts economical inner rule and incentive structure will heavily affect the cost of exchange and production.The social cost will be very huge.This is the institutional heritage of Ming Dynasty’s prohibit to Marine Transportation.

Ming Dynasty’s prohibit to marine transportation;incentive structure;rent-seeking;institutional cost

F129

A

2095-106X(2014)04-0074-05

2014-10-20

本文为国家社会科学基金重大项目(13&ZD026)和国家自然科学基金项目(41171113)的部分成果

逯宇(1974-),女,吉林长春人,北京交通大学经济管理学院博士研究生,研究方向是产业经济学、运输业官民关系、经济时空分析;荣朝和(1953-),男,江苏南京人,北京交通大学经济管理学院教授,博士生导师,研究方向是运输经济理论与政策、产业组织理论、区域经济分析、经济时空分析。