临床医学专业全科医学方向学生人文课程认知及收获现况研究

2014-02-08王甦平龚睿婕

王甦平,龚睿婕,周 栋

培养优秀的全科医学人才,是我国卫生人力开发与建设的主流方向。在现今的医疗模式下,医患关系正呈现出新的趋势和特征。为了适应这种变化,全科医师不仅需要具备全面的医学专业知识和熟练的临床技能,还应该具备深厚的人文素质。所以在全科医师的培养过程中,应重视他们的人文素养教育,以使他们能够适应新的医患关系,更好地实现社区卫生服务“六位一体”的功能。人文素质的提高离不开人文知识的学习。上海交通大学医学院临床医学五年制医学生的培养方向为全科医学方向,本研究旨在了解学生对人文课程的认知及收获情况,为更加规范设置和合理安排人文课程、提高全科医师的人文素养提供实践依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 (1)问卷调查对象:采用整群抽样方法抽取上海交通大学医学院2011级临床医学五年制学生全体共244人作为本次问卷调查对象。(2)访谈对象:采用单纯随机方法从全体学生中随机抽取27人作为访谈对象;选取上海交通大学医学院公共卫生学院教龄在10年及以上、职称为副教授及以上的全部资深人文课程教师3人作为访谈对象。

1.2 医学人文课程的定义 尽管国内有大量的文献研究,但对于医学人文仍然没有十分明确的内涵和定义。不过众多的学者都有一个共识:医学人文不是一门学科而是一个学科群。它是一个多学科与跨学科的研究领域,它从包括哲学、伦理学、历史、文学、宗教等的人文学,到包括人类学、文化研究、心理学和社会学等的社会科学,以及包括戏剧、电影和视觉艺术等的艺术领域。探讨健康、疾病、生命、死亡、疼痛、快乐之于人类社会的意义,考察医学和卫生保健之于人类社会的价值,并研究、关注这些学科是如何应用于医学教育和促进医疗实践中的[1]。

在世界医学教育联合会(WFME)的《本科医学教育全球标准》中,对医学中的人文科学和人文知识教学最低标准的定义为“课程设置中须包含并反映行为和医学伦理学、社会科学、医学法学的贡献”,使学生能够有效地与患者沟通,使得临床决策更符合伦理规范。而优秀标准则是“医疗行为和医学伦理学、社会科学必须与医学的发展、人口及文化背景的变化、社会的卫生需求相适应”。“行为和社会科学的教学安排应根据本地的需求、利益和传统来进行适时适当的调整。特别是包括医学心理学、生物统计学、流行病学、卫生和公共卫生方面的课程”[2-3]。

在本次研究中,按课程内容将医学人文课程分为思想政治类(如马克思主义基本原理)、职业导航类(如职业生涯规划)、公共政策类(如卫生事业管理)、沟通服务类(如医学伦理学)、经济管理类(如卫生经济学)、科研实践类(如青少年预防艾滋病同伴教育)、医学法律类(如卫生法学与法规)及人文社科类(如社会医学)八大类别。

1.3 调查方法 (1)问卷调查:采取文献回顾法,了解并比较国内外医学人文课程设置情况。根据国内研究,自主设计调查问卷,问卷内容主要包括临床医学专业全科医学方向学生对人文课程重要性的认知、收获评价及满意度评价三个方面。问卷采用Likert 5分量表法,1分代表非常不重要,2分代表不重要,3分代表一般,4分代表重要,5分代表非常重要。使用相同的问卷分别于2013年7月和2013年9月对全体学生进行两次调查,测其信度,保证问卷及结果的可靠性。两次测试时间间隔两个月,正好为学校假期。即前组调查时间为2012—2013学年第二学期期末,后组调查时间为2013—2014学年第一学期初。在此暑假期间,2011级临床五年制学生未安排任何课程或见习和实习培训,故可排除课程及见习实习对结果的影响。前组共发放问卷244份,回收有效问卷185份,有效回收率为75.8%,其中男94人(50.8%),女91人(49.2%);后组共发放问卷244份,回收有效问卷223份,有效回收率为91.4%,其中男109人(48.9%),女114人(51.1%)。(2)访谈:学生访谈采取小组访谈形式,每三人作为一组。按照调研人数比例,在第一次访谈中随机选取12名学生分四组进行访谈,第二次访谈中随机选取15名学生分五组进行访谈,共进行九次小组访谈。访谈内容主要包括学生对医学人文课程的认知、对改进人文课程授课的建议。专家访谈采取单独访谈法,于2013年9月对3名专家进行访谈。访谈内容主要包括现阶段医学生人文素质现况、人文课程现状、效果评价以及对人文素质教育的建议和意见。

1.4 质量控制方法 (1)问卷质量控制:通过预调研完善自制问卷,并采用重复测量法保证调查问卷的信度和结果的可靠性。由两名同学对问卷进行不记名录入。(2)访谈质量控制:每次访谈均由两名固定的调研人员负责,在录音访谈内容的同时,均记录访谈内容,并在访谈结束后根据录音和对方记录进行相应的汇总和完善。

1.5 统计学方法 采用EpiData 3.1录入数据建立数据库,采用SPSS 22.0统计软件进行描述性统计分析。

2 结果

2.1 问卷调查结果

2.1.1 课程重要性评分 在八大类人文课程中,医学法律类、科研实践类、人文社科类及职业导航类的重要性评分较高;思想政治类的重要性评分较低(见表1)。

表1 人文课程的重要性评分分)

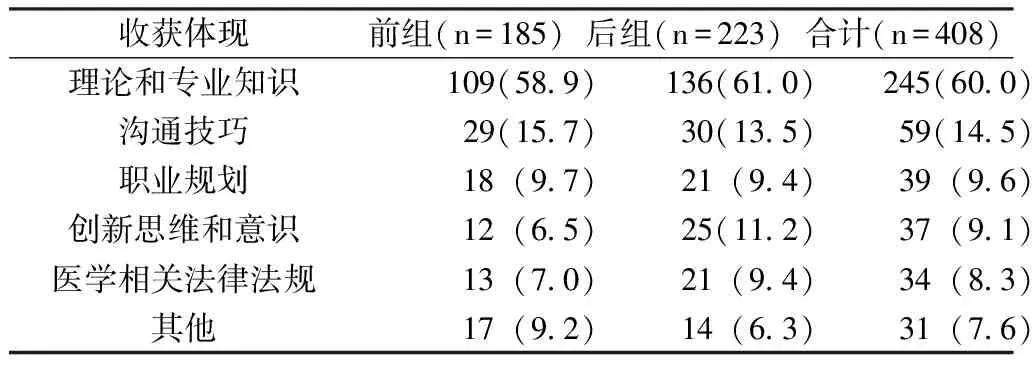

2.1.2 课程收获 在问及“收获具体体现在哪些方面”,60.0%的学生认为在理论和专业知识方面有所收获,14.5%的学生认为收获了沟通技巧,而职业规划、创新思维和创新意识、医学相关法律法规等方面的收获却比较少(见表2)。

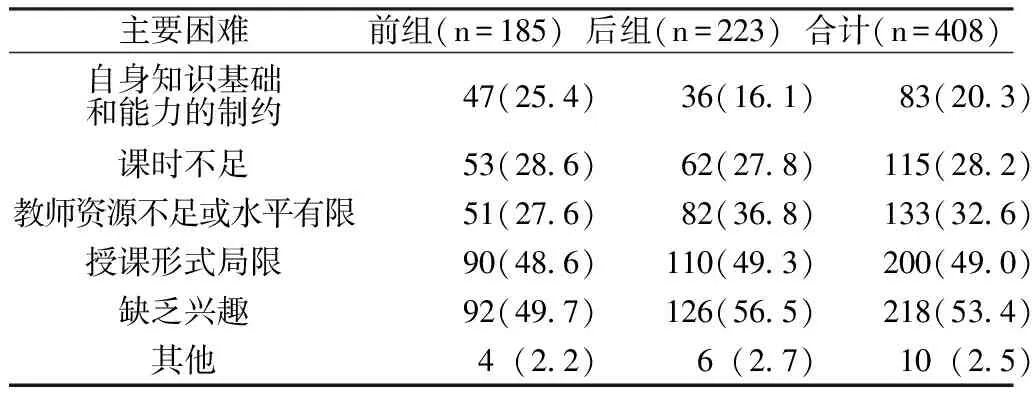

2.1.3 满意度 在问及“您在学习人文课程中遇到的主要困难是什么”,53.4%的学生认为自身对人文课程缺乏兴趣,49.0%的学生认为目前人文课程的授课形式较为局限,32.6%的学生认为目前人文课程的教师资源不足或水平有限(见表3)。

2.2 访谈结果

2.2.1 学生访谈 在访谈中,15名学生(55.6%)认为医学人文课程,尤其是医患沟通、医学伦理学、应急时间处理等课程对于提高他们的医患沟通能力尤为重要。但是目前的人文课程授课方式较为传统、内容较枯燥且陈旧,使得学生对人文课程的兴趣不高。在问及关于人文课程的收获时,5名学生(18.5%)认为收获较少甚至没有收获。但由于思想政治类课程占学时数最多且课程设置等最为成熟,学生认为人文课程中反而以思政类课程的收获最多。有个别学生提出医学人文课程应该是以改善当前医患关系为目的的教学,但目前不管是在前期课程学习阶段还是临床实习阶段,有关于医患沟通、临床决策等这些方面收获却较少。

表2 人文课程的收获体现〔n(%)〕

表3 人文课程学习中遇到的主要困难〔n(%)〕

2.2.2 专家访谈 3名专家均表示医生的人文素养与医患关系有着密切关系,提升医学生的人文素养有助于构建和谐的医患关系。很明显,目前的医学生同样了解人文课程的重要性,加之目前我国医学生多为高中的理科生,从中学时代就有着重理轻文的倾向,所以对于医学人文素养有着很大需求。然而,在实际的教学过程中,学生明显表现出对人文课程缺乏兴趣,与他们的需求不成正比。除一些客观因素,3名专家中两名专家表示,授课教师的自身素养及人文水平很大程度上影响了医学生对课程的实际收益。

3 讨论

本次调查结果提示,医学生和医学院的教师都认为医生良好人文素质是构建和谐的医患关系时的重要依据和基础,且目前医学生对于人文课程的重要性有着较为清晰的认识。八大类人文课程重要性评分除思想政治类课程,其余七类课程平均分都超过2.5分。但是,这些全科医学方向的临床医学专业学生更多地将人文课程的收获视作是一种新技能获得的体现,尤其对于实用的人文课程如医患沟通能力、应急事件处理等有更多的兴趣和需求,而忽略了人文素质的培养是一种潜移默化的过程,需长期培育而不是短期速成。在困难方面,学生认为自身兴趣缺乏是最大的原因。在访谈中,学生和教师都谈到了授课教师的素养和人文修养对引起学生的兴趣有着很大关系。另外,目前人文课程仍以思想政治类教育和讲授式理论教学为主,课程内容与实际临床工作背离的原因最终导致了学生对医学人文课程的需求和实际收获严重的不对等。基于此,我们提出以下建议。

第一,不同类型的人文课程采用不同的教学方式。作为一位符合新时期要求的全科医生,必须具备正确的分析、思辨与判断能力,并具备良好的沟通、协作与管理等能力。因此,在医学生的培养过程中,必须注重医学生学习能力、思维能力、时间能力、创新能力、沟通能力等多方面综合能力的培养[4]。医学人文作为一个医学与人文社科交叉的学科群,涵盖了丰富的内容,决定了应当采取适宜的教学方式开展教学活动。以思想政治类为例,其教学内容以理论知识居多,适合采用传统讲授式教学和回答问卷的考核方式;而医患沟通,则需与临床紧密结合,了解目前医患关系、医疗水平等,适宜采用以问题为导向的教学(problem-based learning,PBL)或者以案例为导向的教学(case-based learning,CBL),而非纸上谈兵式的教学方式;医学法律类的授课,可结合案例讨论、课堂法庭、辩证会等形式,使得课程内容与形式丰富起来,进而鼓励学生融入教学中来,学得有乐趣有兴趣,潜移默化地提升学生的人文素养水平。然而,目前还存在有个别教师过于追求新颖的教学方式而忽略了学生实际感受的现象,很大程度上不但不能提高学生对人文课程的兴趣,且容易引起学生心理上的抵触。

第二,组织在职教师培训,提升教师自身人文素养。人文教育作为培养学生各方面能力的重要方面,教师应当引导学生观察和分析现实生活中存在的医学问题,因此应当定期组织人文课程授课教师至综合性医院、社区卫生服务中心等医疗机构的科研或科教办公室、医务科、医疗纠纷处理办公室、门诊办公室等行政部门进行实践考察或挂职锻炼,了解医生及医院在实际工作中会遇到的困难与问题,以此为基础,有针对性地为医学生教授兼具科学性、实用性和实效性的人文课程。

第三,借鉴国外人文教育经验,提高人文教学的内涵。日本的医学教育体系与我国目前的医学教育体系极为相似,人文课程通常在前两年中进行,而后面几年主要是专业医学教育与临床教育。在2007年日本的一项关于医学院校医学伦理教育的调查中,对“优秀的”和“受到高度评价的”课程的特征为:首先,教学成员多样化且课程具持续性,能涵盖第一学年直至临床阶段的课程;其次,各专业学生如护理学、临床医学、口腔医学、预防医学等相互合作,学习团队的医疗实践的课程[5]。人文素质的培养需要时间的积淀,人文教学应当是系统的、持续的、多方位的潜移默化的教学活动。我国应参照国际医学教育标准,建立一个能够适应青年人变化的教育体系,提升医学生的职业素养,使得我国全科医生具备良好的人文素质,构建和谐的医患关系。

1 张大庆.医学人文学:从多学科走向跨学科[M].北京:北京大学医学出版社,2008:1-6.

2 威廉·科克汉姆.医学社会学[M].北京:华夏出版社,2000:205.

3 何亚平,刘立萍.从中外医学教育标准的差异看医学生的人文素质培养[J].医学与哲学:人文社会医学版,2008,29(1):68-69,71.

4 牛磊磊.国外医学人文教育的发展及其教学[J].检验医学教育,2012,19(1):1-2.

5 足立智孝.日本医学人文教育[J].医学与哲学:人文社会医学版,2009,30(2):60-63.