教育病的“手术刀”——读《科场现形记》一文体会

2014-02-02杨东平

■杨东平

看惯了教育学科的论文,看到郑也夫教授指导下北京大学社会学系本科生的教育调查,不由得眼睛一亮,心生惊异。这些稚嫩的学术新手,训练有素地操弄着社会学的手术刀,从一个个很小的切口入手,对教育切片取样、扫描透视。基于社会学、人类学的田野调查方法,以叙事、描述为主,加以归纳和分析,几十篇论文如同对教育病的一张张彩超和CT,不动声色而深刻入微,呈现出清晰的病理,时有令人触目惊心的发现。

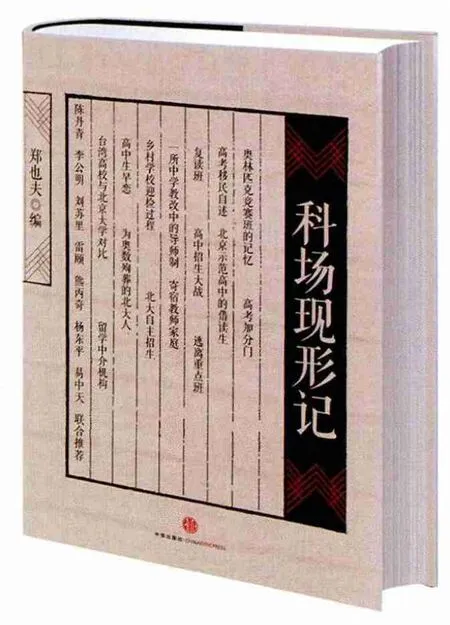

郑也夫编《科场现形记》,中信出版社,2014年

中国的教育病由来已久,甚至对教育的愤怒和批判都已经过时。尽管如此,并不能认为“是什么”的问题已经不是问题,确定真问题就成为有价值的研究一个基本前提。这一册调查的诸多选题都在人所共知之外见人所未见,令人耳目一新。例如:示范性高中的进入、竞赛班学生的高中生涯、本科毕业生被就业、大学生入伍的收益风险、军事化的初中生活、一个高中生早恋的故事、一所乡村学校的迎检过程、政治课在北大、奥数行业中的北大人等,都不是从大而无当的国家话语、政策宣示中产生的,来自活生生的日常生活,来自率真清澈的学生之眼。

与之相连的,是自下而上的底层视角。如同趴在地上取景那样,看到了不一样的风景。绝大多数调查是对在校学生的采访,这不仅是一种便捷的途径,同龄人之间的采访,学生采访学生,更容易获得外人难以获知的真实。这使得这些研究具有不一样的深度和感染力,不止得到一些真知灼见,而且有触手可及的质感和温度,令人感受到在冷静的记录背后那些挣扎的鲜活生命,这是特别难能可贵的。

例如,对于那些制造着高考神话的超级中学,作者揭示了它精确到每一分钟的教学管理,34分下课、38分下课之类。还有这样的细节:有的学生睡觉不脱衣服,因为早上没有时间叠被子。高中3年没有脱过衣服睡觉的学生居然不在少数!

关于复读与中学声誉的制造,作者揭示了学校通过压缩学生分母,制造升学声誉的内幕,由此出现大量的转考和弃考。老师动员一本、二本无望的学生转学,为什么是可行的呢?因为其它学校的“校绩”是以三本或专科上线人数来计算的,这于是成为一种“双赢”。

在这种考试工厂,复读生甚至是受到优待的。学校的教育目标变得这样赤裸裸:任何课外活动都是浪费和多余的,因为“复读班和应届班不一样,复读班是来学习的”。为实现学校“北清率”的师生博弈同样冷酷无情。老师利用信息优势,形成一整套对付学生的策略,为取得自身的经济利益,千方百计动员高分考生报考清华北大而罔顾学生的风险,他们一旦落榜就成为学校有利可图的高分复读生。

幼儿园的智育同样令人震惊。在基本没有竞争压力的北京郊区幼儿园,大班的知识学习包括清华少儿英语、数学、语文等。数学不仅要掌握20以内加减法、100以内顺数与倒数,还要学会数字排列、几何图形等。最为焦心的是珠心算,要达到100以内的数字连加七八次的难度——笔者完全没有想到珠心算已然成为幼儿园的“奥数”。然后,是频繁的评估、比赛,珠心算要求10分钟内完成80道算术题,所有测试和比赛成绩都与幼儿园排名和教师绩效奖金挂钩。据笔者调查:大部分孩子在幼儿园阶段已经对学习产生了厌倦、畏惧的情绪,自信心受到很大打击。

在许多中小城市和县城,几乎都存在着学生在老师家寄居的现象,寄居成为教师创收的“合法”渠道。被采访的学生告知,在他们那里,老师私下把这种现象称为“养猪”,一般交流都是问“你养了几头”?

这种比较是十分强烈的:产量巨大的教育学论文正在新一轮科学化、专业化、新潮理论的洗礼之中,突显着一种流行中的单一。教育经济学的定量研究方法如同其学科重要性那样不断膨胀,社会学、人类学方法和定性研究则明显旁落,它显示的其实是教育研究中人文性的旁落,复杂社会关系中人的命运、情感和温度,日渐为“纯科学”的数据、模型取代和湮没。也许,这就是非教育学科的北大社会学的青春学子对教育研究所做的最重要的启示和贡献。

开辟“批判的教育社会学”的郑也夫,其抱负当然不止于此。在这本书的姊妹篇《吾国教育病理》中,他对教育沉疴做出了“学历军备竞赛”的诊断,很有说服力。至于教育“怎么办”,是否能够走出“囚徒困境”进入一个正常状态,则需要更多的人、更多方面的探索和努力,也是我们大家共同追求的目标。