不同地貌环境下喀斯特石漠化与土地利用的关系

2014-01-26高渐飞熊康宁

高渐飞,熊康宁

(1.贵州省山地资源研究所,贵州 贵阳550001;2.贵州师范大学 中国南方喀斯特研究院,贵州 贵阳550001;3.国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵州 贵阳550001)

喀斯特发育受地质构造,不同大地构造单元的影响,因构造层分布与褶皱形态及断裂体系不同,其地形发育及分布规律是不相同的,这导致发育的喀斯特在生态环境因子的组合和质量上有较大的差异,形成了不同的石漠化等级,这是开展治理的重要物质基础[1-2]。土地石漠化以强烈的人类活动为驱动力。在宏观尺度上石漠化与岩性具有明显的相关性,如强度石漠化主要分布在纯质碳酸盐岩地区[3];不同土地利用方式和植被类型与石漠化等级也具相关性,轻、中度分别以灌丛、中覆盖度草地为主,强度及极强度石漠化发生在难利用地的比例最高[2-6]。随着遥感数据精度的提高以及研究的深入,发现某些关于土地利用类型与石漠化发生及等级的认识[2]与实际不吻合。究竟哪些土地利用类型可能发生石漠化、可能发生的等级需要明确,是否存在环境差异性应深究。本文选择喀斯特高原盆区贵州省清镇市王家寨小流域、高原山地区七星关区石桥小流域和高原峡谷区贞丰县查耳岩小流域为研究区,在3S技术支持下,采用遥感影像的光谱特征自动提取和人机交互解译相结合的方法,获取研究区土地利用类型与石漠化等级空间分布,从石漠化发生率、等级结构、分布的土地利用类型差异特征等方面,探讨石漠化的土地利用类型分布规律与环境差异特征,以便为该区治理规划与工程布局提供参考。

1 研究区概况

1.1 王家寨小流域

属贵州省清镇市麦翁河支流区,面积2.58km2。区内出露三叠系垄头组(T2It)和杨柳井组(T2yI)的灰岩和白云岩,土壤以黄壤、黄色石灰土为主,为典型喀斯特峰丛洼地地貌,海拔1 200~1 451m。区内喀斯特作用强烈,裂隙断裂、地下水通道较发育,地表、地下二元三维空间结构特征明显,降雨迅速下渗,地表极易发生旱灾;而在洪水期因短时间大量降水使得流域内局部地区排水不畅,发生内涝。流域具有亚热带高原季风湿润气候特征,多年平均气温14℃;降雨量1 215mm,其中4—8月降水量占全年降水量的77.3%,旱灾春寒年发生率高(67%)。据调查统计,2008年流域总人口792人190户,人口密度357人/km2,人均收入4 352元。其中,外出务工收入占70.21%,整体上经济发展较好,但无务工收入的家庭贫困程度较深。

1.2 石桥小流域

位于毕节市东南部的鸭池镇乌江水系白浦河支流区,面积8.42km2。区内三叠系关岭组(T2g)灰岩广布,土壤以石灰土和黄棕壤为主,为典型的中山高原山地地貌,山多(99%为山地),海拔1 400~1 742m,具有温凉山地气候特征,常年平均气温12.8℃,雨水丰沛,平均降雨量863mm,其中5—10月降雨量占全年雨量的82.3%,季节性缺水相当严重;域内地下管道(暗河)较为发育,地表径流全部渗入地下,地表缺水严重,尽管裂隙流出露较多,但多分布在中下游洼地底部,难以利用。调查统计2008年末流域内总人口4 410人,人口密度高达516人/km2,其中,农业人口占99%;人均纯收入2 173元,其中外出务工收入占64%;处于“开垦种玉米—养猪—石漠化”的恶性循环中,生存条件恶劣,贫困趋势严峻。

1.3 查耳岩小流域

位于贵州省贞丰县北盘江镇北盘江干流花江峡谷的右岸倾斜大缓坡上,面积16.41km2,为三叠系关岭组(T2g)和杨柳井组(T2yl)泥晶灰岩分布区,土壤以石灰土为主,为典型喀斯特中山峡谷地貌。北盘江河谷深切达928m,海拔445~1 373m,生境要素垂直分异明显,具有典型干热河谷气候特征,冬春温暖干旱,夏秋湿热,年均温18.4℃,极端最高气温为32.4℃,极端最低气温6.6℃,年均降水量1 100mm,5—10月降水量占全年总降水量的83%;区内垂直方向上裂隙、节理、溶蚀管道十分发育,地表降雨极易快速进入地下深处,难以利用,地表严重缺水,80%以上人口饮水困难。经调查2008年流域总人口3 257人,人口密度198人/km2,年人均纯收入1 564元,是贵州省生存条件最为恶劣的贫困区之一。

2 数据的获取与处理

利用研究区域石漠化治理之前,2008年SPOT卫星遥感影像数据(2.5m空间分辨率),石漠化解译标准根据0.01km2的图斑中岩石裸露率(%),0.01km2的图斑中植被+土被盖率(%),将石漠化等级分为:无石漠化、潜在石漠化、轻度石漠化、中度石漠化、强度石漠化和极强度石漠化[5];依据全国土地分类(过渡期间适用),将土地利用类型划分为:水田、旱地、天然草地、园地、有林地、灌木林地、疏林地、河流水域(包括河流、坑塘水面)、建筑用地(含农村居民地、城镇用地、公路用地及工矿用地)、荒草地和裸岩地。采用3S技术,通过GPS野外实地建立解译标志,用遥感影像的光谱特征自动提取和人机交互解译相结合的方法,同时叠加1∶1万地形图,1∶1万土地利用图,1∶1万林业二次调查图(来源流域所在县国土、林业局)等图件综合分析,最后经过野外实地验证校正,正确率达到95.6%,建立土地利用与石漠化空间分布及数据库,再将二者进行叠加分析,得到不同土地利用方式下的石漠化分布,以及不同等级石漠化的土地利用方式。

3 结果分析

3.1 不同地貌环境土地类型构成差异

由表1可知,喀斯特盆地环境中面积占比重在10%以上的土地利用类型有水田、旱地、灌木林地、天然草地和荒草地5类,喀斯特山地中只有旱地(占54.4%)和灌木林地 (占22.3%)2类,峡谷环境中有3类,分别是旱地(占22.3%)、灌木林地(占25.8%)和荒草地(占25.1%)。

表1 不同地貌环境小流域各土地利用类型分布

喀斯特盆地环境34.3%土地为耕地,水田与旱地比重相当。喀斯特山地环境耕地占流域土地面积的56.6%,以旱地为主,水田比重仅为2.3%。喀斯特峡谷环境31.9%土地为耕地,与喀斯特盆地小流域相当,但没有水田分布。灌木林地在各类环境分布比重在22%~25%,是占比大、环境间差异很小的利用类型。疏林地只有喀斯特山地和峡谷小流域分布,且面积比重较小。天然草地在喀斯特盆地和山地环境有分布,其中后者分布非常少。荒草地和裸岩地各环境中均有分布,其中喀斯特峡谷区2类土地面积比重最大。

3.2 不同地貌环境石漠化土地构成差异

喀斯特盆地环境中石漠化集中在灌木林地、天然草地和荒草地中,三者石漠化面积占流域石漠化总面积的96.6%;山地环境中以旱地和灌木林地为主,二者占79.5%;峡谷环境中以旱地、灌木林地和荒草地为主,占85.7%。总体上,灌木林地、旱地、天然草地和荒草地是石漠化发生的主要土地利用类型。其中,在3类环境中灌木林地发生石漠化的比重最大(>23%),是各类环境中石漠化分布的重要土地利用类型。

3.3 不同地貌环境石漠化发生率与强度结构差异

由表2可知,整体上喀斯特峡谷区石漠化发生率最高,达78.6%,其次为喀斯特盆地环境,为49.1%,喀斯特山地环境最低,为48.2%。采用中度及以上石漠化面积比重来衡量石漠化强度(或者退化程度),表现为喀斯特峡谷区石漠化最强,为46.8%,近1/2土地发生了中度及以上石漠化;喀斯特盆地居中,为27.5%,山地环境区最小,为14.2%。相比较,喀斯特峡谷区石漠化面最广,程度也最深,生态环境退化广度和程度都是最高的;喀斯特盆地区石漠化广度和程度均居于中间;山地环境区二者都是最小的。

表2 不同地貌环境小流域各石漠化类型分布

从不同等级石漠化发生情况来看,喀斯特盆地区无石漠化占45.4%,是3类环境中最大的;山地环境居中,为20.4%;峡谷区最小,仅为10.4%。潜在与轻度石漠化发生率呈现喀斯特山地区最高,峡谷区次之,盆地区最低;而中度和强度石漠化表现为喀斯特峡谷区最高,盆地区次之,山地区最低。

3.4 不同土地利用类型的石漠化发生率

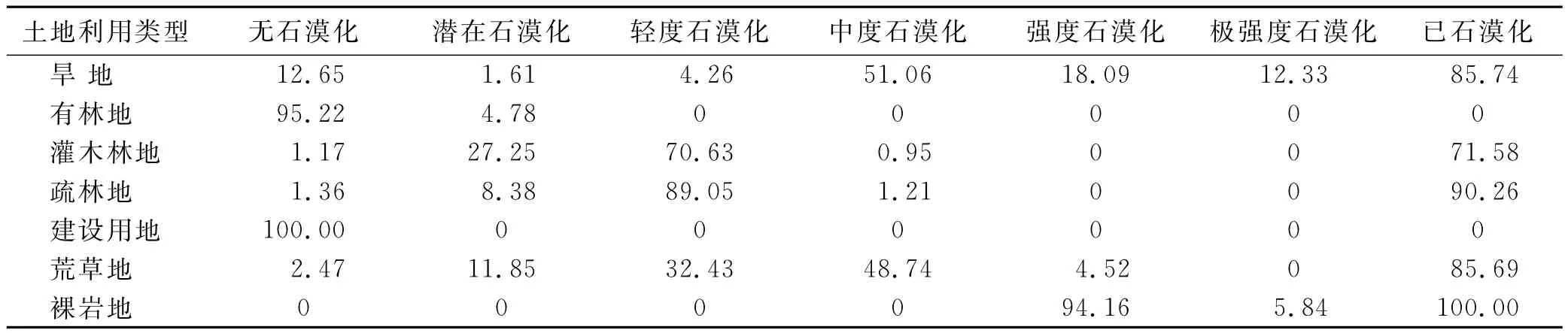

3.4.1 旱地 由表3—5可知,喀斯特盆地环境只发生轻度石漠化,发生率较低,仅为4.1%,是3类环境中最低的。其原因为盆地环境洼地底部的耕地基本不会发生石漠化,而分布于峰丛坡地的耕地容易发生石漠化,且已经都是石漠化坡耕地了。喀斯特山地环境石漠化发生率为34.1%,其中,轻度发生率为26.3%,中度、强度分别为6.6%和1.9%,该环境耕地进一步石漠化空间最大,可能性也最高。喀斯特峡谷环境85.7%的耕地发生了石漠化,是3类环境类型中最高的。其中,轻度石漠化区耕地占4.2%,处于中度、强度区的分别占51.1%,18.1%,且有12.3%处在极强度区,退化程度非常惊人。

3.4.2 灌木林地 是石漠化发生率较高的土地类型。以喀斯特山地环境石漠化率最高,达到93.8%,盆地环境为81.5%,峡谷环境为71.6%。各类环境中都主要发生轻度石漠化,发生率分别为:喀斯特盆地环境75.3%,山地环境80.1%和峡谷环境71.6%,中度石漠化发生率较少,没有强度及极强度石漠化发生。

表3 王家寨小流域不同土地利用石漠化发生率 %

表4 石桥小流域不同土地利用石漠化发生率 %

表5 查耳岩小流域不同土地利用石漠化发生率 %

3.4.3 疏林地和天然草地 是石漠化率都较高的土地类型,在90%以上。喀斯特盆地环境中没有疏林地分布,在峡谷和山地环境中,疏林地以发生轻度石漠化为主;在山地环境中,天然草地100%发生轻度石漠化,而盆地环境中则以发生中度石漠化为主。

3.4.4 荒草地 是极容易发生石漠化的土地类型。3类环境石漠化发生率表现为:喀斯特峡谷(85.7%)<山地(99.6%)<盆地(100%)。从不同石漠化等级情况来看,喀斯特盆地环境的轻、中、强度发生率分别为20.4%,76.5%和3.1%;山地环境中2.6%发生轻度石漠化,90.6%和6.3%发生中度和强度石漠化;峡谷环境中32.4%发生轻度石漠化,48.7%和4.5%表现为中、强度区。

3.4.5 裸岩地 所占国土面积比重较小,喀斯特峡谷区最高,为7.1%,山地流域最低,为2.5%。裸岩地100%为强度及以上石漠化,是石漠化率最高,程度最强的土地类型。

3.5 不同等级石漠化在各土地类型中的分布

3.5.1 轻度石漠化 喀斯特盆地环境以灌木林地为主,占78.6%;山地环境以旱地和灌木林地为主,分别占41.7%和50.0%;峡谷环境以灌木林地和荒草地为主,分别占57.4%和25.6%(图1)。

3.5.2 中度石漠化 喀斯特盆地区域以天然草地和荒草地为主,分别占56.3%和37.1%;喀斯特山地区以旱地、灌木林地和荒草地为主,比例分别为34.8%,26.1%和38.5%,仅有0.4%分布在疏林地中;峡谷环境中以荒草地和旱地为主,比重为56.5%和32.4%,仅有0.9%和0.2%分布于灌木林地和疏林地(图1)。3.5.3 强度与极强度石漠化 喀斯特盆地环境中主要土地类型为天然草地和裸岩地,二者之和为94.6%,仅有5.4%分布于荒草地;山地环境中主要发生在裸岩地中,比重高达83.4%;峡谷环境中强度石漠化以旱地和裸岩地为主,二者之和占91.3%。极强度石漠化只发生在喀斯特峡谷区的少许旱地和裸岩地中(图1)。

4 不同地貌环境中石漠化治理对策

(1)尽管喀斯特峡谷和盆地环境石漠化扩张空间有限,但其等级强度仍然会加重,应以治理为主。根据环境特点:盆地环境一边易发生旱灾,一边内涝严重,导致基本农田遭受灾害,耕作空间不得不向坡地蔓延;坝子地农田水利配套差,生产物资靠人工或牲口运输,家禽传统散养破坏了生态环境[7]。治理时应首要解决洼地排涝问题,保护基本农田;开发洼地地下水资源,通过提水至山顶高位调蓄水池,连接管网灌溉,发展城郊生态农业,促进经济增收,实现区域经济持续快速发展。峡谷环境地表水稀缺、土地破碎、产量低,水土流失隐患极大,生态环境遭受开垦、薪材砍伐、放牧等多种方式破坏。治理时应以坡面屋顶雨水蓄集、表层喀斯特水联合开发为核心,解决水资源缺乏问题;沟洼间耕地区域梯化,保住水土,利用干热河谷气候优势,发展特色经济林木,热带水果等,促进全面退耕,将群众生计压力转到依靠生态产业上来,实现生态建设产业化发展。

(2)喀斯特高原山地环境石漠化扩大趋势最强,在广度和程度两个方面都有可能发展,危险性极高,应坚持“防治结合,以防为主”的策略。该环境坡耕地比重大,产量低且不稳定,人口压力大,过度垦殖破坏生态,尤其导致耕地严重石漠化,治理工程应从转变耕作方式入手。针对谷洼地间排水不畅通问题,修建排水(洪)沟,有效利用土地资源,减少新的开垦[8];在土层相对较厚的坡耕地,将石埂坡改梯和植物篱护埂相结合,进行保土蓄水耕作;在流域下游地势较平坦区域推广混农林—草复合经营,短期保障农民基本口粮,并可发展林产业与草地畜牧业,以短养长,长短结合,促进生态建设[9]。

5 结论

(1)由喀斯特盆地、山地和峡谷环境石漠化分布的土地类型发现,石漠化主要发生在旱地、灌木林地、疏林地、天然草地、荒草地和裸岩地6种土地上,水域及建设用地不存在石漠化现象。其中,旱地可能发生各种类型石漠化;有林地主要为无石漠化,仅少数潜在石漠化;灌木林发生中度及以下等级石漠化;疏林地、天然草地及荒草地可能发强度及以下等级石漠化;裸岩地100%为强度石漠化。

(2)从石漠化土地组成看,灌木林地、旱地、天然草地和荒草地都是石漠化主要发生的土地利用类型。旱地和灌木林地主要以轻度石漠为主;荒草地与疏林地多为中度石漠化;强度主要为裸岩地。

(3)不同环境条件下同一土地利用类型石漠化发生率及强度存在差异。以旱地为例,喀斯特盆地石漠化发生率仅为4.1%,而山地为34.1%,峡谷则高达85.7%。总体上,高原峡谷环境石漠化发生率最高、等级最强,盆地居中,山地最小。

[1] 周政贤,毛志忠,喻理飞,等.贵州石漠化退化土地及植被恢复模式[J].贵州科学,2002,20(1):1-6.

[2] 李瑞玲,王世杰,周德全,等.贵州岩溶地区岩性与土地石漠化的相关分析[J].地理学报,2003,58(2):314-320.

[3] 黄秋昊,蔡运龙.基于RBFN模型的贵州省石漠化危险度评价[J].地理学报,2005,60(5):771-778.

[4] 李阳兵,白晓永,周国富,等.中国典型石漠化地区土地利用与石漠化的关系[J].地理学报,2006,61(6):624-632.

[5] 熊康宁,黎平,周忠发,等.岩溶石漠化的遥感:GIS典型研究[M].北京:地质出版社,2002:33-182.

[6] 彭建,杨明德.贵州花江喀斯特峡谷水土流失状态分析[J].山地学报,2001,19(6):511-515.

[7] 高渐飞,熊康宁,吴克华.典型喀斯特石漠化小流域小型农田水利配套技术与模式[J].中国农村水利水电,2012(8):16-23.

[8] 高渐飞,熊康宁,苏孝良,等.喀斯特小流域石漠化综合治理技术研究:以贵州毕节市石桥小流域为例[J].水土保持通报,2011,31(2):117-121.

[9] 周玮,熊康宁,高渐飞,等.贵州毕节石桥小流域喀斯特石漠化耕地治理研究[J].贵州农业科学,2010,38(9):110-113.