山东省南四湖流域耕地集约利用空间分异特征

2014-01-26魏宁宁荆延德张全景

魏宁宁,荆延德,张全景

耕地资源是农业生产最基本的生产资料[1],也是保证国家粮食安全和可持续发展的基本条件。近年来,随着人口的增长和社会经济的发展,耕地资源受到的各方面压力持续增大[2],耕地资源锐减已表现为一个不可避免的长期趋势[3],加之我国后备耕地资源极度匮乏,通过扩张耕地面积的途径来满足人们各方面需求的做法是不可行的,因此,在耕地资源有限的情况下,提高耕地集约利用程度成为解决我国人地关系矛盾,促进社会经济可持续发展的重要途径。

山东省南四湖流域是全国重要的商品粮生产基地,农业是流域的主导产业,其中农、林、渔业等农用地的面积占流域总面积80%左右。作为我国重要的商品粮生产基地,该地区耕地的粮食产量和耕地集约利用水平直接关系到流域内的粮食安全以及国家的粮食安全。基于此,本文拟对2011年山东省南四湖流域的耕地集约利用进行分析,以揭示山东省南四湖流域耕地集约利用水平的空间差异特征,并为科学规划山东省南四湖流域耕地资源,统筹区域农业发展提供参考。

耕地集约利用的概念最早出之于David Ricardo等[4]古典经济学家在地租理论中对农业用地的研究,David Ricardo[5]认为农用地集约利用是指在单位面积土地上投入较多的资金、物质、劳动和技术以求获得较高经济效益的一种土地经营方式。后人对农用地(尤其是耕地)集约利用的解释均在此基础上发展而来。目前,尽管针对耕地集约利用内涵的界定尚未有统一且明确的定义[6],但纵观国内学者对耕地集约利用内涵的研究[7-10]存在两种观点,其中一种观点认为,集约利用是相对粗放利用而言的,耕地集约利用是对耕地集中投入较多的物资、劳动、技术等生产要素,提高耕地利用效率,以取得耕地的最大经济效益;另一种观点则认为,随着我国土地污染尤其是耕地污染问题的日趋加剧,耕地集约利用除了要追求较高的经济效益外,还要改善耕地集约利用的生态效益和社会效益,即要全面提高耕地集约利用的综合效益。我国农业现代化建设提出走资源节约型、环境友好型农业发展道路,这就对我国现阶段的农用地(尤其是耕地)的充分利用提出了更高要求。本研究在参考相关专家对耕地集约利用理解的基础上,对耕地集约利用的内涵界定为:以耕地可持续发展为指导思想,基于耕地资源合理配置和结构优化的前提,通过在有限的耕地面积上合理投入各种生产要素(生产性投入和基础性投入),达到提高耕地的资源、经济、生态、社会效益等综合效益的目的,实现耕地资源的多功能性,从而在耕地利用上走内涵挖潜和可持续发展的道路。

1 耕地集约利用评价指标体系与评价模型

1.1 评价指标体系的构建

由于影响耕地集约利用水平的因素包括很多方面,依据科学性、综合性、主导性、可操作性等原则,结合山东省南四湖流域耕地资源集约利用的实际情况,咨询相关专家,在借鉴国内外相关研究成果的基础上[11-15],从耕地集约利用条件、耕地集约利用投入强度、耕地集约利用产出效果、耕地集约利用可持续状况4个方面,选取18个指标构建评价指标体系(表1)。

表1 耕地集约利用评价指标体系

1.2 数据标准化

为消除各项评价指标计量单位和性质不同带来的不可比性,需要先对样本数据进行标准化处理,采用极差标准化法对指标层数据进行标准化处理,从而消除量纲的影响。选取的反映耕地集约利用的指标,除农药投入为负向指标(取值越小越好)外,其它指标的取值均为正向指标(取值越大越好),采用极差标准化对各数据进行处理。公式为:

正向指标:xij′=(xij-xjmin)/(xjmax-xjmin);

负向指标:xij′=(xjmax-xij)/(xjmax-xjmin)

式中:xij′——标准化后某指标的值;xij——某指标的原始值;xjmax——处理前同系列指标的最大值;xjmin——处理前同系列指标的最小值。

1.3 指标权重的确定

采用熵值法确定指标权重,熵值法能较客观地反映各指标对评价目标的影响程度,能够克服人为赋权值的主观性和多指标变量间信息重叠的影响。其基本原理如下[16],选取m个评价指标,n个被评价对象,则xij为第i个评价对象的第j个指标的数值 。

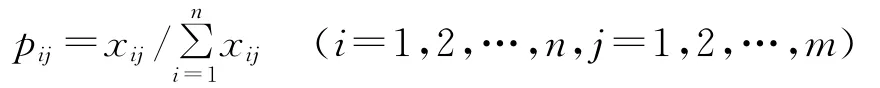

(1)计算第j项指标下第i个评价对象占该指标的比重:

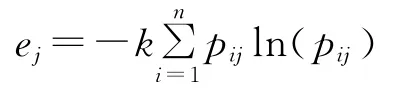

(2)计算第j项指标的熵值:

式中:k=1/lnn,ej≥0,k>0

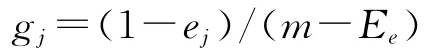

计算第j项指标的差异系数。对第j项指标,指标值的差异越大,对目标评价的左右就越大,熵值就越小,定义差异系数:

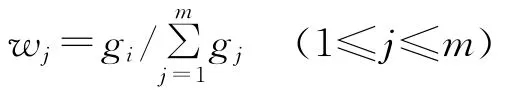

(4)求权值:

1.4 耕地集约利用评价模型

根据指标标准化值与指标权重,将各指标值加权求和,得到耕地集约利用综合指数,公式为:

式中:Si——第i个评价单元耕地集约利用综合指数;xij′——第i个评价单元在第j项指标上的标准化值;wj——第j项指标的权重;i——评价单元个数(i=1,2,…,n);j——指标个数(j=1,2,…,m)。

2 山东省南四湖流域耕地集约利用评价

2.1 研究区概况

南四湖系淮河流域,是微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖等4个相连湖的总称,是山东省乃至华北地区最大的淡水湖泊。山东省南四湖流域位于34°51′—36°02′N,114°65′—117°52′E之间,属暖温带、半湿润季风气候区,流域年均降水量750mm左右,受湖区小气候影响,流域内降水呈现不均匀的时空分布特征,一般东部地区大于西部地区,南部地区大于北部地区;流域年平均气温14℃,湖区年平均气温略高于流域其他地区年平均气温;年平均日照时数为2 273h;2011年山东省南四湖流域行政面积2.91×104km2,行政范围包括济宁市、菏泽市、枣庄市全部县(市、区)以及泰安市的宁阳县,共计28个县(市、区),耕地面积1.51×104km2,占土地总面积的51.89%,总人口2 275.64万人,其中乡村人口1 550.26万,占总人口的68.12%。整个南四湖流域行政范围涉及苏、鲁、豫、皖四省32个县(市、区),本研究所涉及山东省南四湖流域指山东省境内的28个县(市、区),占整个流域面积的86.8%。

2.2 数据获取

考虑到山东省南四湖流域耕地集约利用数据的可获得性和可操作性,研究数据来源于《济宁市2011年统计年鉴》《枣庄市2011年统计年鉴》《菏泽市2011年统计年鉴》《泰安市2011年统计年鉴》《山东农村统计年鉴2011年》《山东省土地利用总体规划(2006—2020年)》。

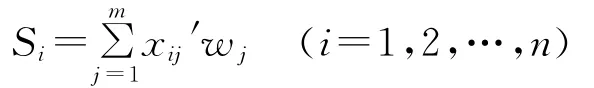

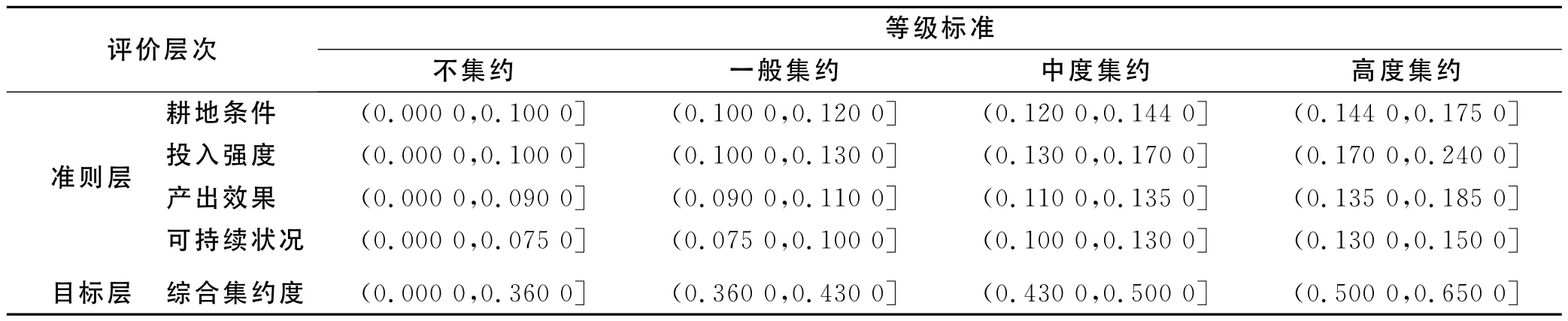

表2 山东省南四湖流域各县(市、区)耕地集约利用评价结果

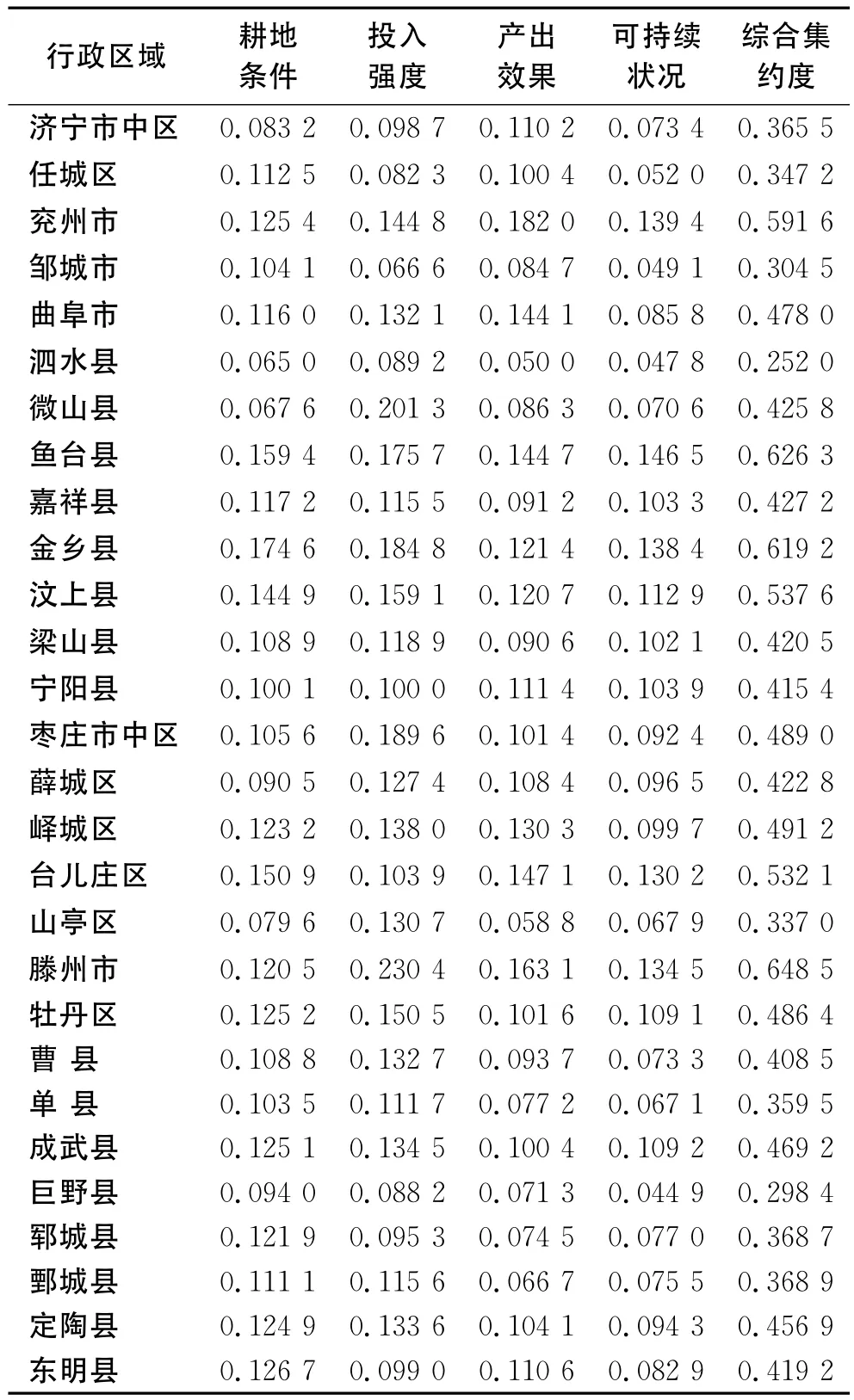

根据国内外有关标准及相关文献[13,15,17],将山东省南四湖流域耕地集约利用水平以非等间距的形式划分为4个集约等级(表3)。

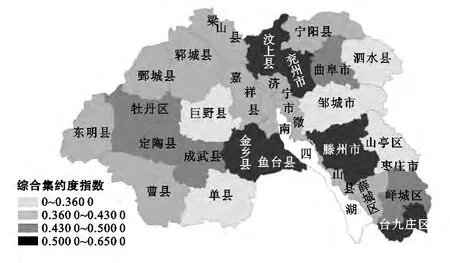

2.3 耕地利用综合集约度评价结果

从表2和图1可以看出,山东省南四湖流域各县(市、区)耕地综合集约度指数显示出明显的空间分异性,表现为南四湖湖区四周地区和北部地区耕地集约利用水平高,西部和东南部地区次之,西北部地区一般,东北部和西南部地区最低。南四湖湖区四周地区和北部地区的鱼台县、金乡县、汶上县、兖州市、滕州市和台儿庄区为耕地集约利用水平最高地区,这些区域的地理区位优势明显,社会经济发展水平高,耕地条件优越,再加上农业生产性投入和基础性投入水平在整个山东省南四湖流域都处于较高水平,因此,耕地利用效益好,耕地集约利用水平高。山东省南四湖流域西部和东南部的枣庄市中区、峄城区、牡丹区、成武县、定陶县、曲阜市耕地集约利用水平处于中度集约,主要是这些地区处于经济快速发展阶段,城市化、工业化进程加速推进,导致耕地可持续状况下降,且不合理的农业投入结构也是造成这些地区的耕地集约利用水平处于中度集约的原因;西北部的济宁市中区、微山县、嘉祥县、梁山县、宁阳县、薛城区、曹县、东明县、郓城县、鄄城县10个县(市、区)耕地集约利用水平处于一般集约状态;其主要原因为这些地区的农业生产性投入和基础性投入的强度不足且结构不合理。山东省南四湖流域东北部和西南部的任城区、邹城市、泗水县、山亭区、单县、巨野县耕地集约利用水平最低,处于不集约状态,主要是影响耕地集约利用水平的4个准则层分值均较低,即这6个县(市、区)耕地利用条件、投入程度、产出效果和耕地可持续状况均较差。

表3 耕地集约利用等级划分标准

图1 山东省南四湖流域各县(市、区)耕地综合集约度指数空间分异

2.4 耕地集约利用空间差异

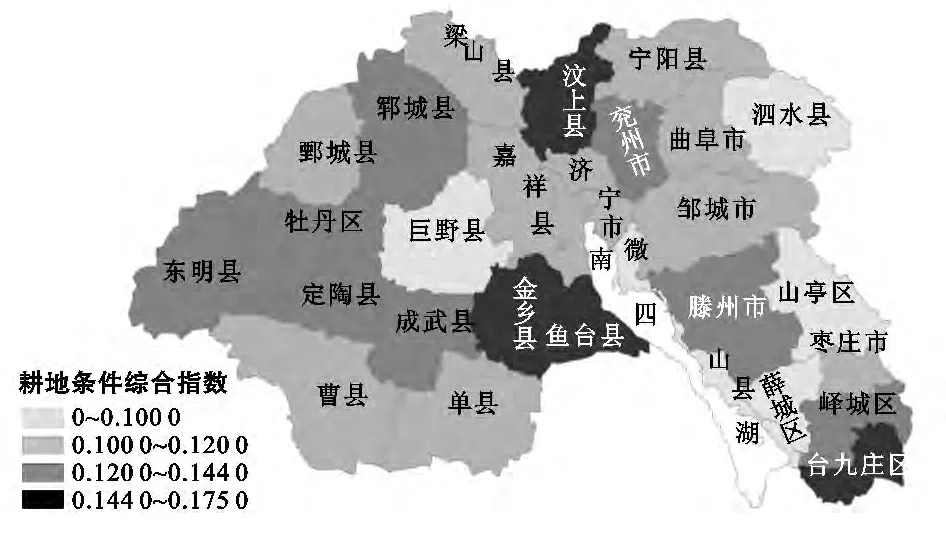

2.4.1 耕地条件的空间差异 图2为山东省南四湖流域各县(市、区)耕地条件综合指数空间分异图,从耕地条件综合指数来看,山东省南四湖流域各县(市、区)耕地条件表现出较明显的空间差异。金乡县、鱼台县、汶上县和台儿庄区4个县(区)耕地条件最优。其中,位于湖西沿岸的鱼台县和金乡县耕地自然质量等指数最高,台儿庄区和汶上县分列第9和第10;这四个县(市、区)的耕地安全指数中,金乡县和台儿庄区分别处于第2位和第3位,鱼台县列第5位,汶上县列第9位;汶上县的土地垦殖指数处于第1位,金乡县其次,鱼台县和台儿庄区也较高。耕地条件处于不集约水平的分别是济宁市中区、泗水县、微山县、巨野县、山亭区、薛城区;这6个区的耕地自然质量等指数和土地垦殖指数较低,其中,位于湖东北部低山丘陵区的泗水县,耕地自然质量等指数最差;湖东的微山县的土地垦殖指数最低。耕地条件中度集约的有牡丹区、成武县、郓城县、定陶县、东明县、峄城县、滕州市、兖州市8个县(市、区)。耕地条件一般集约的有曹县、单县、鄄城县、枣庄市中区、任城区、曲阜市、邹城市、嘉祥县、梁山县、宁阳县10个县(市、区)。

图2 山东省南四湖流域各县(市、区)耕地条件综合指数空间分异

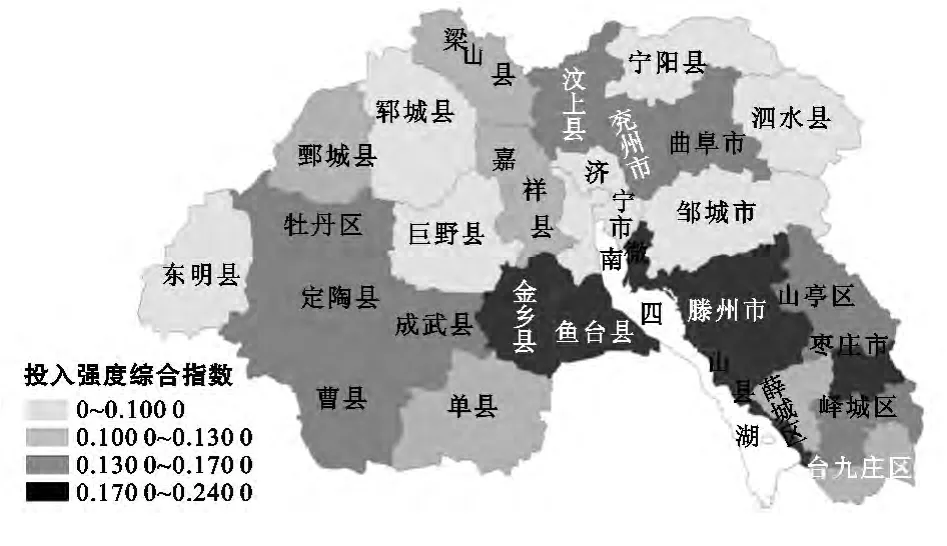

2.4.2 投入强度的空间差异 从图3耕地投入强度综合指数看,位于湖西沿岸的鱼台县、金乡县和湖东沿岸的微山县、滕州市以及枣庄市中区的耕地投入强度处于高度集约,由于区域耕地条件好,社会经济发展水平较高,劳动力丰富等,因此,这5个地区无论是生产性投入还是基础设施建设的资金投入都处于较高水平;相比之下,兖州市、曲阜市、汶上县、峄城区、牡丹区主要是基础设施建设资金投入不足,山亭区、曹县、成武县、定陶县的生产性投入不足,使得这9个县(市、区)的耕地投入强度水平处于中度集约;耕地投入强度一般集约的区域有嘉祥县、梁山县、薛城区、台儿庄区、单县、鄄城县,这6个县(区)不论是生产性投入还是基础设施建设的资金投入都处于一般水平;济宁市中区、任城区、邹城市、泗水县、宁阳县、巨野县、郓城县、东明县这8个县(市、区)由于生产性投入和基础设施建设资金投入都比较低,因此,耕地投入强度水平为研究区最低。

图3 山东省南四湖流域各县(市、区)耕地投入强度综合指数空间分异

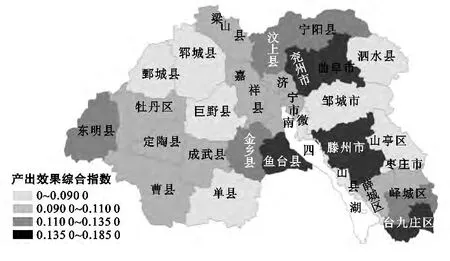

2.4.3 产出效果的空间差异 从图4耕地产出效果综合指数看,兖州市、曲阜市、滕州市、台儿庄区和鱼台县耕地产出效果最好,其中,粮食单产平均为7 297.20kg/hm2,人均产粮平均为763.81kg,地均产值平均为7 748.22元/hm2,土地收益率平均为4.66元/hm2均为研究区最高水平;济宁市中区、金乡县、汶上县、宁阳县、东明县、峄城区6个县(市、区)的产出效果综合指数处于中度集约水平,这6个县(市、区)的粮食单产平均为6 777kg/hm2,人均产粮为546.94kg,地均产值平均为6 521.63元/hm2,土地收益率平均为3.78元/hm2均处于中度水平,但是,产投比率平均11.06为研究区最高;任城区、嘉祥县、梁山县、枣庄市中区、薛城区、牡丹区、曹县、成武县、定陶县9个县(市、区)的产出效果综合指数为一般集约水平,其中,粮食单产平均为6 180.33kg/hm2,人均产粮平均为535.72kg,地均产值平均为5 425.16元/hm2,产投比率平均为7.36,土地收益率平均为3.01元/hm2均为研究区的一般水平;邹城市、泗水县、微山县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县、山亭区这8个县(市、区)的产出效果综合指数处于不集约利用水平。这8个县(市、区)的粮食单产平均为5 990.81 kg/hm2,人均产粮平均为494.63kg,地均产值平均为4 386元/hm2,产投比率平均为6.29,土地收益率平均为2.81元/hm2,5项指标均为研究区最低水平。

图4 山东省南四湖流域各县(市、区)耕地产出效果综合指数空间分异

2.4.4 可持续状况的空间差异 图5为耕地可持续状况综合指数空间分异图。从图5可以看出,山东省南四湖流域各县(市、区)耕地利用可持续状况综合指数表现为兖州市、滕州市、鱼台县、金乡县、台儿庄区5县(市、区)高度集约,主要是灌溉系数、旱涝保收指数和耕地平衡指数均较高,其中兖州市的灌溉系数和旱涝保收指数是最高的,台儿庄区的耕地平衡指数最高;济宁市中区、任城区、邹城市、泗水县、微山县、山亭区、曹县、单县、巨野县9个县(市、区)耕地可持续状况综合指数为不集约水平,主要是灌溉系数和旱涝保收指数指标偏低所致,但这9个县(市、区)的平均森林覆盖率较高。梁山县、嘉祥县、汶上县、宁阳县、成武县、牡丹区6个县(市、区)的耕地可持续状况综合指数处于中度集约水平;郓城县、鄄城县、东明县、定陶县、曲阜市、枣庄市中区、薛城区、峄城区8个县(市、区)的耕地可持续状况综合指数处于一般集约水平。

图5 山东省南四湖流域各县(市、区)耕地可持续状况综合指数空间分异

3 结论

(1)山东省南四湖流域各县(市、区)耕地综合集约利用水平表现出较明显的空间差异。总体上呈西高东低的特点。综合集约利用水平为不集约的区域主要分布在山东省南四湖流域东北部和西南部,泗水县多山地丘陵,耕地条件较差,开发利用比较困难,而邹城市是南四湖流域重要的产煤区,采煤造成土地(尤其是耕地)塌陷比较严重,单县经济发展水平比较落后,对耕地集约利用重视程度不足,进而导致耕地投入强度不足;综合集约利用水平一般集约区,主要分布在山东省南四湖流域西北部;综合集约利用水平中度集约区,主要分布在山东省南四湖流域西部和东南部;而综合集约利用水平高度集约区,主要分布在山东省南四湖流域北部和湖区四周,事实上,金乡、鱼台两县也是山东省南四湖流域重要的农业基地和蔬菜产地,农业基础良好,而兖州市、滕州市和台儿庄区的社会经济发展水平高,生产性投入和农业基础设施投入高等都是这些地区的耕地集约利用水平处于高度集约的原因。但是据相关专家[18]对山东省耕地集约利用水平的研究,结合山东省南四湖流域各县(市、区)农业现状,不难发现山东省南四湖流域各县(市、区)耕地集约利用整体水平都不高,是山东省耕地集约利用低效区。

(2)耕地利用条件、耕地投入强度和耕地产出效果之间具有较强的关联性。客观因素决定的耕地利用条件,影响主观耕地投入强度的积极性,从而共同影响耕地利用的产出效果,最终形成耕地可持续状况。因此,在耕地自然条件一定的情况下,要通过合理调整农业种植结构,提高农业科技水平,加强生产性投入和农田基础设施建设投入,提高耕地的利用效率,进而提升耕地集约利用水平。

(3)对于耕地集约利用水平不同的县(市、区)来说,其提高耕地集约利用水平的措施也不一样。耕地集约利用水平高度集约的县(市、区),应重视耕地利用的可持续状况,重视土地生态效益;而中度集约和一般集约的县(市、区),需要重视加大对农业基础设施建设的投入,科学合理引导农业的发展,促进耕地集约利用水平;耕地集约利用水平为不集约的县(市、区)一般是耕地自然条件差,经济发展水平低的地区,因此,首先应该促进本地区的社会经济的发展,然后多渠道筹借资金加大对农业的生产性投入和基础设施投入,最后要因地制宜地发展特色农业,提高农业发展水平,从而提高耕地集约利用水平。

(4)由于耕地集约利用的影响因素众多,涉及面广,在构建评价指标体系时,有些能够较好反映耕地状况的指标,如耕地撂荒、土壤污染状况等,由于指标数据不可获取未列入,本研究只选取了部分主要指标对山东省南四湖流域各县(市、区)耕地集约利用进行综合评价。对于如何进一步丰富和完善耕地集约利用评价指标体系和如何提高耕地集约利用水平以及耕地集约利用评价方法的创新等是耕地集约利用研究的难点,还需要更深入地研究。

[1] 李瑞华,白世强.河南省耕地集约利用时空分异及驱动因素研究[J].农业系统科学与综合研究,2009,25(3):263-267.

[2] 谢华林,邹金浪,王力,等.基于能值的鄱阳湖生态经济区耕地利用集约度时空差异分析[J].地理学报,2012,67(7):889-902.

[3] 曲福田.中国工业化、城镇化进程中的农村土地问题研究[M].北京:经济科学出版社,2010:23-24.

[4] 费罗成,程久苗,王秉建,等.耕地集约利用研究进展与展望[J].土壤,2009,41(5):696-702.

[5] David Ricardo.政治经济学及赋税原理[M].周洁,译.北京:华夏出版社,2005:27-28.

[6] 吕晓,刘新平,李振波,等.耕地集约利用评价指标体系研究:以新疆为例[J].广东土地科学,2007,6(3):15-19.

[7] 董秀茹,王秋兵.农用地集约利用内涵的界定[J].安徽农业科学,2007,35(23):7257-7259.

[8] 陈珏,雷国平,王元辉.黑龙江省耕地集约利用评价与空间差异分析[J].水土保持通报,2011,31(5):154-157.

[9] 刘成武,李秀彬.基于生产成本的中国农地利用集约度的变化特征[J].自然资源学报,2006,21(1):9-15.

[10] 李春华,李宁,江莉佳,等.土地集约利用研究现状综述[J].中国农学通报,2011,27(29):182-186.

[11] Moran D,McVittie A,Allcroft D J,et al.Quantifying public preferences for agri-environmental policy in Scotland:a comparison of methods [J].Ecological Economics,2007,63(1):42-53.

[12] 李静,宋戈,郭蒙,等.基于GIS的黑龙江省耕地集约利用水平的空间格局分析[J].水土保持通报,2009,29(1):123-127.

[13] 金淑婷,石培基,李博,等.武威市绿洲区耕地集约利用综合评估[J].水土保持通报,2013,33(1):232-237.

[14] 祝小迁,程久苗,费罗成.安徽省耕地集约利用及其驱动力分析[J].中国土地科学,2009,23(2):11-17.

[15] 杨佳惠,雷国平,张建.煤炭资源枯竭型城市鸡西市耕地集约利用评价[J].水土保持研究,2013,20(2):250-253.

[16] 魏永东,温学飞,马锋茂,等.宁夏盐池县基于熵值法的耕地集约利用评价[J].中国农学通报,2011,27(32):160-164.

[17] 朱传民,黄雅丹,吴佳,等.江西省县域耕地集约利用水平时空差异研究[J].水土保持研究,2012,19(2):86-89.

[18] 庞英.耕地利用效益及其区域差异:基于山东省的实证研究[M].北京:中国农业出版社,2006.