汉江汉中平川段防洪治理工程的湿地保护对策研究

2014-01-23王海山

王海山

(陕西省水利电力勘测设计研究院 陕西 西安 710001)

1 概述

汉江属长江水系,为长江中游的一级支流,发源于陕西省宁强县的蟠塚山,由西向东横贯秦巴山区,是流经陕西省汉中盆地,西起汉中市勉县武侯镇,东到汉中市洋县小峡口,全长约120km的河段,其南北宽5km~25km,呈盆地地形,该河段称为“汉中平川段”。汉中平川段北依秦岭,南邻大巴山,土地肥沃,自然条件优越,素有“西北小江南”和“秦巴聚宝盆”之美誉。期间分布有汉中市勉县、汉台区(汉中市行政中心)、南郑县、城固县和洋县五县(区),是汉中市经济社会最发达的地区,在整个汉江上游乃至陕南都有重要的地位,也是“十二五”陕西省委、省政府支持“陕南突破发展”重大战略所确定的“一带三核多点”的重点地域。但由于汉江汉中平川段地处中国气候分界线秦岭南麓的秦巴山区,气候变化异常频繁,又使这一区域成为了洪水灾害的频发区,洪水灾害制约了当地经济社会可持续发展。

为全面治理汉江,健全陕西省汉江干流防洪减灾体系,保障汉江沿线经济社会可持续发展,根据2011年中央“1号文件”和中央水利工作会议加强水利工作的战略部署,陕西省水利厅于2011年12月组织完成了《陕西省汉江综合整治规划》。2012年2月6日,陕西省委、省政府在汉中市召开了陕西省汉江综合整治动员大会,全面启动了汉江综合整治工作,陕西省汉江干流防洪治理工程前期设计工作随即全面展开,汉中平川段防洪治理即是其中的主要内容。

2 汉江平川段湿地现状

正是由于特有的地理环境和气候条件,使汉江在汉中平川段河道形成了典型的北亚热带湿润区湿地生态系统,植物种类多样,成为野生动物特别是鸟类的重要栖息场所,是国家Ⅰ级保护动物朱鹮在夏季游荡、觅食区之一,也是我国候鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地,仅在汉江越冬的水禽就有7目、7科、21种[2]、[3]。其生态功能重要[1]。

然而,湿地已经成为自然界最受威胁的生态系统之一,汉江湿地更是如此。长期以来,受沿江城市扩张和工业化进程加快的影响,以及河道采砂、淘金等人为活动的干扰,使汉江汉中平川段湿地呈现退化的趋势,湿地鸟类栖息环境受到严重干扰。为此,国家在2005年批准设立陕西汉中朱鹮国家级自然保护区时,将汉中平川段下游的城固县城~洋县小峡口汉江河段划入其实验区予以保护,2009年12月陕西省人民政府批准将汉中平川段上游段(汉江干流的勉县~城固县城河段)划为陕西汉江湿地省级自然保护区的一部分予以保护[2],使得汉江汉中平川段湿地从整体上得到了有效保护,生态功能也得到了一定程度的恢复和改善。但由于本次汉江汉中平川段防洪治理工程实施过程中,施工开挖和占地等活动将会涉及到对汉江平川段湿地的干扰和不良影响,基于该段湿地生态功能的重要性、生态环境的敏感性,研究减缓不利影响的对策,对保护汉江汉中平川段湿地生态系统是十分必要的。

3 汉江平川段湿地保护对策

汉江汉中平川段防洪治理工程建设内容包括新建堤防工程、旧堤加固加高与培厚工程,同时还有河道取料、施工道路等施工临建设施。其对汉江湿地的影响主要表现在三方面:工程占地造成湿地范围缩小、工程施工开挖对湿地生态功能的干扰、施工活动对湿地内动物栖息地的干扰等[5]。相应的,湿地保护对策应针对上述环境影响特点,着重从减缓这些不利环境影响方面进行专门考虑。

3.1 对策一:通过方案优化,避免工程建设导致湿地面积萎缩

鉴于汉江汉中平川段湿地生态功能的重要性,本次陕西省汉江干流防洪治理工程在可行性研究阶段即结合汉江汉中平川段湿地保护的需要,重点就堤线布置方案进行比选、优化,设计单位与陕西省水利厅及水利部规划设计总院专家反复沟通,进行方案调整优化,尽量减少工程对湿地的占用。优化措施体现在以下三方面:

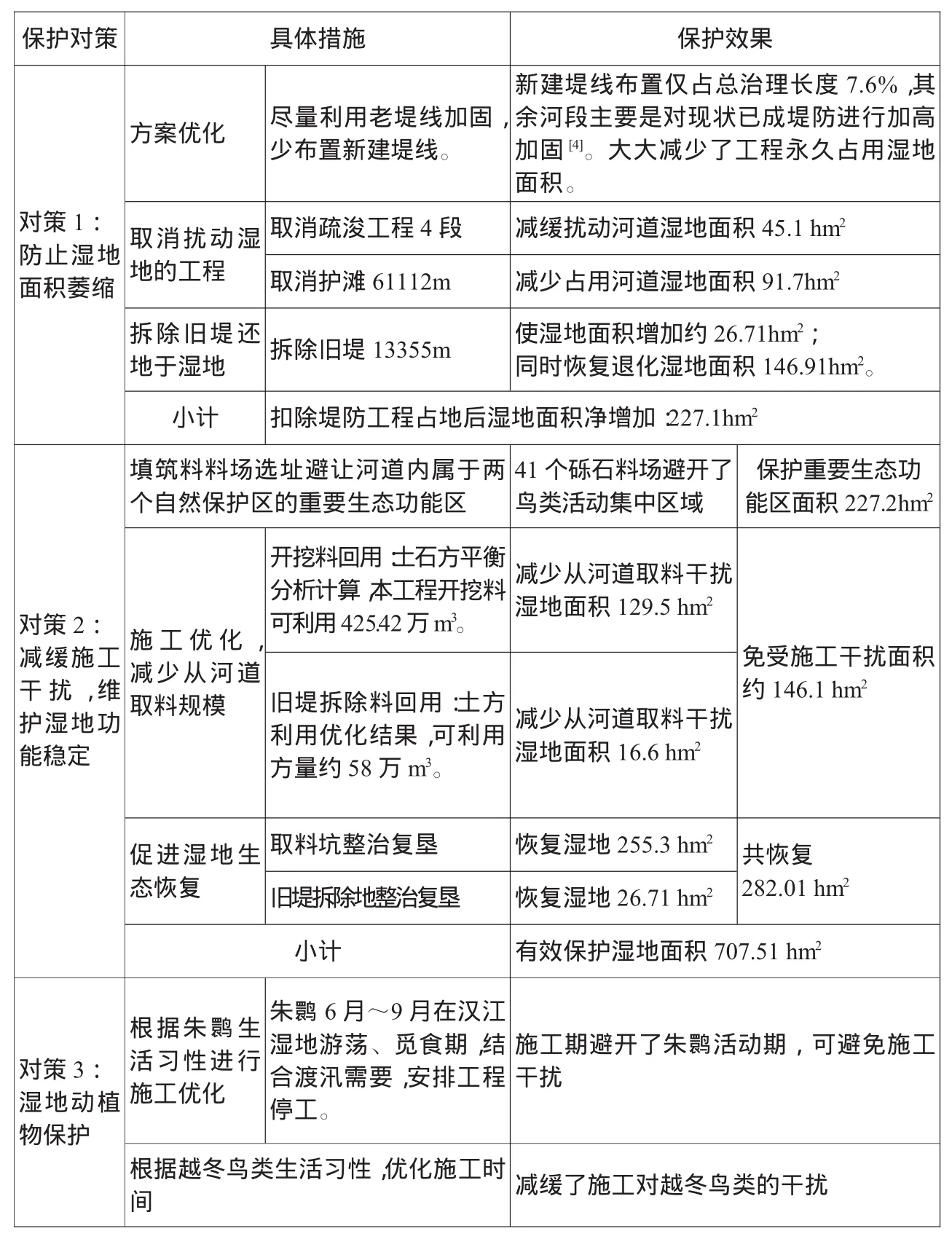

首先,通过技术复核,充分利用已成现状堤线工程合理段和天然崖坎进行堤线布置,仅对个别局部地段布设新建堤防。优化后的堤线方案在满足防洪标准的前提下做到了尽量少布置新建堤防工程,同时不缩窄河道行洪断面,也就是少占河道湿地(具体见表2)。

其次,经技术论证,对原方案布置中可能造成汉江湿地生态系统扰动程度较大的两项内容——护滩工程和河道疏浚工程予以取消,有效减免了工程占用和扰动河道湿地面积(见表 2)。

再次,拆除河道内阻水旧堤,还地于河道湿地。本次工程在可行性研究阶段,对汉中平川段河道现状经过综合分析,计划对勉县、南郑县、汉台区、城固县4县(区)内共计9段,总长13355m的阻水旧堤予以拆除。确保行洪顺畅的同时还地于河道,可直接增加湿地面积,还可使汉江主河道湿地范围延伸到岸边内堤,恢复该区域已退化湿地(见表2)。

3.2 对策二:优化施工组织设计,减缓施工干扰,维护湿地功能稳定

3.2.1 堤身填筑料取料场选址避让湿地重要功能区

在可行性研究阶段初期,施工规划初选了41个砂砾石料场作为防洪堤身填筑料料源,位于汉中平川段河道漫滩。为避免取料期间施工对汉江河道湿地鸟类栖息地的影响,施工规划又对取料场的选址进行了适当调整,避开了鸟类活动集中的江心洲、河漫滩和水面区域,减免了取料对湿地重要生态功能区影响面积约279.4 hm2(见表 2)。

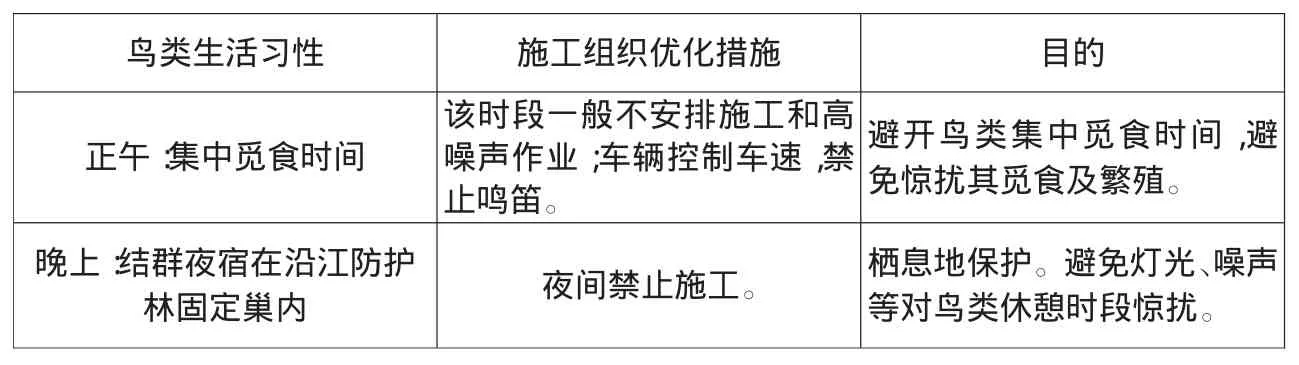

表1 汉江防洪治理工程施工期间湿地越冬鸟类保护措施

表2 汉江湿地保护对策的预期效果分析汇总表

3.2.2 尽量回用开挖料,减少从河道料场取用量

施工规划主要对开挖料和阻水旧堤拆除料回用进行施工方案优化,以减少从河道内取料的数量和规模,减缓对河道内湿地干扰的范围和程度(见表2)。

3.2.3 实施河床整治,促进湿地生态恢复

施工后期对采料坑和阻水河堤拆除后的空地整治复垦,及时恢复湿地功能(恢复湿地面积见表2)。

3.3 对策三:工程建设期间,加强对湿地鸟类保护

3.3.1 朱鹮等珍稀鸟类保护措施

朱鹮是汉中平川段湿地内需要重点保护的动物。其生活习性是:一般在每年6月~9月为游荡期,出现在汉江汉中平川段湿地游荡、觅食;10月~3月(越冬期)和3月~5月(繁殖期)会远离汉江湿地,迁徙到秦岭南坡海拔800m以上的丘陵地带[1]、[2]。

本次根据朱鹮的生活习性和迁徙规律优化了施工组织设计。由于6月~9月朱鹮在汉江湿地游荡期间正值汛期,基于安全渡汛和保护朱鹮的双重需要,施工组织设计考虑6月~9月停工。这样,施工期避开了朱鹮活动期,就不会对朱鹮在汉江湿地游荡、觅食等活动造成干扰(优化后结果见表 2)。

3.3.2 施工期越冬鸟类保护

根据上述施工组织优化结果,施工期为每年冬、春季,朱鹮等大部分候鸟已经离开汉江湿地。在此越冬的水禽主要有赤麻鸭、绿头鸭、绿翅鸭、醋鸭、罗纹鸭、斑嘴鸭、骨顶鸡,普通秋沙鸭等7目、7科、21种[2]。这些鸟类虽属普通种群,但施工组织应根据湿地鸟类生活习性,合理安排作业时间,尽量避免施工对其干扰(具体措施见表1)。

4 保护对策预期效果分析

上述各项对策的预期效果分析见表2。

5 结语

本次汉江平川段河道防洪治理工程在可行性研究阶段结合工程的特点,从防止湿地面积萎缩、减缓施工干扰、保护湿地动物栖息地等三方面提出湿地保护对策,针对性较强,保护效果明显,体现了人与自然和谐、建设生态水利的理念,可以有效预防和减缓河道治理工程对河流湿地的干扰。对其他河道治理工程进行湿地保护具有一定借鉴意义。陕西水利

[1]国家林业局林业规划设计院,陕西汉中朱鹮国家级自然保护区总体规划(R),2005.08:31-33.

[2]陕西省林业勘察设计院,陕西汉江湿地省级自然保护区可行性研究报告(R),2005.10:12-14,18-22.

[3]汉中市林业局,汉江上游汉中平川段干流防洪工程项目区野生动植物情况调查(R),2011年9月:1-10.

[4]陕西省水利电力勘测设计研究院,陕西省汉江防洪治理可行性研究报告(R),2013.2:280-366.

[5]陕西省水利电力勘测设计研究院,汉江上游汉中平川段干流防洪工程环境影响报告书(R),2013.2:59-65.