基于京津冀城镇群交通成本的北京极化—扩散效应分析

2014-01-22龙茂乾孟晓晨

龙茂乾,孟晓晨

(北京大学 城市与环境学院,北京100871)

0 引言

2005年,亚洲开发银行资助的一份调查报告首次提出“环京津贫困带”的概念:在国际大都市北京和天津周围,环绕着河北的32个贫困县、3 798个贫困村、年均收入不足625元的272.6万贫困人口。该地区以山地、丘陵为主,自然条件恶劣,生态环境脆弱,农民抗御自然灾害的能力较低。环京津贫困地区的24个县的农民人均收入、人均GDP、县均地方财政收入仅为京津远郊区县的1/3,1/4和1/10[1]。学术界用北京“灯下黑”一词来形象地描述环京津贫困带。

北京“灯下黑”现象是指北京通过极化效应吸引了周边城镇的生产要素,加之中央和地方政府的相关生态保护政策限制,使得本来经济基础薄弱且自然环境处于劣势的北京周边地区与北京的经济差距逐步加大。其主要表现是北京周边地区人均收入水平低且增长缓慢,扶贫难度大,形成了明显的贫困带。“大树底下不长草”、“空吸”现象同样是对该问题的形象描述。

实际上,北京“灯下黑”现象就是区域非均衡增长的表现,西方学术界对区域非均衡增长的讨论由来已久,如“中心—外围”理论、“积累性因果循环”和“极化—涓滴”理论等。这些理论从经济联系、循环累积和要素流动等角度探讨了“中心—外围”结构的形成、发展和演化,可作为分析区域经济空间结构的理论依据。P.Krugman等学者从理论上证明了交通成本的变化对区域经济空间结构演化的影响,同样为认识区域发展的非均衡性提供了新的视角。

通过梳理区域发展阶段的相关理论,为分析北京与其周边地区的区域空间结构找到理论依据,并从交通成本变化的角度,通过计量验证北京“灯下黑”现象的存在及其未来发展趋势。

1 理论回顾与相关研究

中心—外围理论是20世纪60年代和70年代发展经济学研究发达国家与不发达国家之间的不平等经济关系时所形成的相关理论观点的总称。中心、外围的概念和分析方法后来被引入区域经济的研究中,融入了明确的空间关系概念,形成了解释区域之间经济发展关系和空间模式的中心—外围理论[2]。J.Friedmann认为,由于多种原因在若干区域之间会有个别区域率先发展起来而成为中心,其他区域则因发展缓慢而成为外围,中心与外围之间构成了不平等的发展格局。他还认为创新增强了中心的发展能力和活力,并在向外围的扩散中加强了中心的统治地位,外围的发展处于不利地位[3]。G.Myrdal的“地理上的二元经济”结构理论指出,由于存在“扩散效应”和“回波效应”,使得地区间的发展存在差异性,形成“积累性因果循环”,某些地区的发展会导致其他地区不发达的状态。他指出政府应该制定相关的政策措施,使得率先发展的地区通过“扩散效应”带动其他地区的发展。在“扩散效应”和“极化效应”的双重作用下,边缘才有可能形成新的核心区,使区域间经济发展日益均衡化[4]。A.O.Hirschman分析了发达的北方和落后的南方在要素流动和贸易关系上的经济联系,认为北方的发展对南方会产生不利和有利的作用,分别称之为“极化效应”和“涓滴效应”。长期来看,北方的发展将带动南方的经济增长,涓滴效应最终会大于极化效应而占据优势[5]。

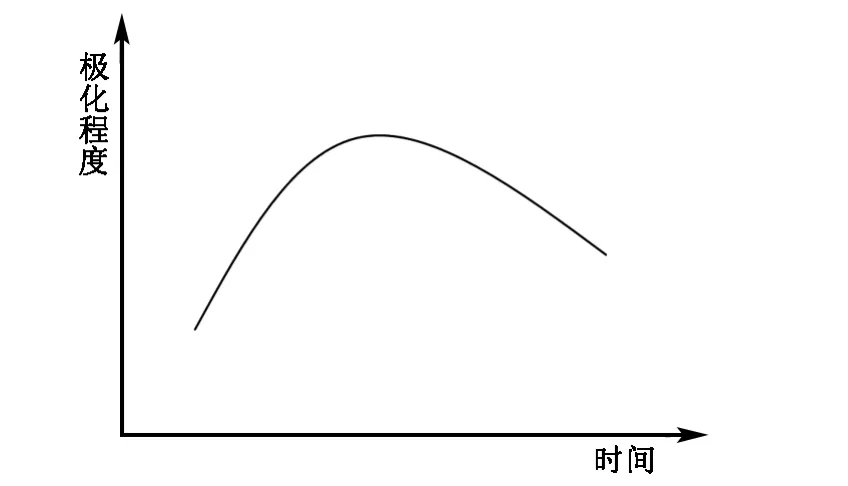

综合以上理论发现,区域经济空间结构在经济发展的初期会形成“中心—外围”结构,这个阶段,极化的力大于扩散的力,中心和外围在极化作用下经济差距逐渐拉大。而到了一定阶段,两种力量的对比会发生变化,扩散的力大于极化的力,中心和外围的差距开始缩小,并最终达到均衡状态。中心和外围的极化程度随时间变化在形态上表现为倒“U”型曲线(图1)。

图1 极化—扩散过程Fig.1 Schematic diagram of the process of polarization and diffusion

学者们对中心—外围理论的构建是基于经济联系、循环累积和要素流动等角度,中心与外围的互动影响表现为阶段性。P.Krugman等学者构建的新经济地理学论证了交通成本对区域经济空间结构的影响,为认识区域发展提供了新的视角。

P.Krugman的中心—边缘模型证明在一定条件下,经济活动可能出现中心—外围格局:制造业“中心”和农业“外围”。中心—外围格局形成的前提条件有3个:运输成本足够低、制造业的差异产品种类足够多、制造业份额足够大[6],制造业的区位选择决定了中心与外围。Krugman从理论上证明,交通成本的下降使得中心会率先发展,随着交通成本下降到一定程度,外围会因为中心的发展而受益,获得发展机会,使得中心—外围差距缩小[7]。

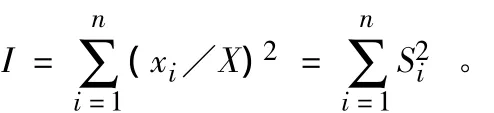

Krugman的中心—边缘模型中的经济差异体现为工资水平的高低。随着交通成本的降低,中心和外围的工资水平出现差异,在特定的交通成本下差异达到最大;随着交通成本的进一步降低,中心和外围工资差异会逐渐缩小。中心和外围收入水平的差距随交通成本下降在形态上同样也表现为倒“U”型曲线(图2)。

图2 交通成本下降与工资差异关系Fig.2 Schematic diagram of the relationship between the transportation cost reduction and wage differentials

学者们的研究证明了倒“U”型关系的存在。Williamson认为区域不平等在早期发展阶段增加,随着经济不断成熟而下降[8]。Puga从劳动力流动的角度分析,得出了与P.Krugman相似的结论,经济活动会经历一个先极化后分散的过程[9]。Thisse认为大型交通基础设施对于连接的主要中心城市有利,而不是对它穿过的地区有利。生产和交通活动的规模经济共同导致了人类经济活动的集聚①Thisse J.How Transport Costs Shape the Spatial Pattern of Economic Activity.Discussion Paper No.2009-13,Joint Transport Research Centre,Paris.。Ding利用中国的数据验证了新经济地理学中交通成本和区域经济集聚倒“U”型关系,并认为在当前中国城市化进程中,交通成本的降低,包括城市和区域交通的改善,会进一步带来城乡经济差距的扩大[10]。Combes等对于法国的研究同样验证了交通成本和区域经济集聚倒“U”型关系②Combes P,Lafourcade M.Transport Cost Decline and Regional Inequalities:Evidence from France.Discussion Paper No.2894,2001,Centre for Economic Policy Research,London.。

西方学术界对于新经济地理学理论已经进行了一定的验证研究,但对于交通成本低到什么程度经济活动会开始出现分散,即“拐点”是多少这个问题,还没有做仔细的探讨。也就是说,理论上已经证明了“拐点”的存在,但“拐点”是多少,理论并没有给出答案。事实上,对于不同尺度的区域和不同性质的区域,“拐点”也应是不同的。

北京及周边地区可以看作是一种区域尺度上的中心—外围结构,因此,以上的理论可以作为分析北京“灯下黑”问题的理论依据。

关于中国区域经济发展不均衡的问题,学者们有着较为深入的研究,现有的研究主要集中在省份层面对发展不均衡问题进行探讨,研究发现中国的江苏、浙江和广东等省份都存在发展不均衡问题,且形成了“中心—外围”结构。20世纪90年代以来,随着全球化和外商直接投资等原因,江苏南部与北部的差距越来越大[11-12]。浙江由原来的以东北部为中心和西南部为边缘的结构转变成沿海和内陆划分的核心—边缘结构[13-14]。吕拉昌对珠江三角洲对周边区域的极化效应做了深入的探讨[15],Lu等将广东省的区域经济发展不均衡置于改革开放和全球化的背景下进行分析,发现随着珠江三角洲的经济快速发展,广东省内部不断极化,形成了明显的中心—边缘结构[16]。Wei强调中国区域不平等问题的研究需要从多尺度、多种机制出发[17]。

北京“灯下黑”现象引起了国内学者的关注,相关的研究主要集中在原因分析和对策建议上。在京津冀城镇群内部,北京处于绝对核心地位,河北则处于边缘地位,现在处于区域发展的向心集聚阶段,未来仍将进一步持续[18]。京津两市的空间集聚效应大于扩散效应,河北的城市承接京津产业转移存在较高难度[19]。对于形成的原因,学者们认为河北作为京津的水源地和生态涵养区,国家和地方政府采取的限制资源开发和工业生产等政策,制约了相关地区的经济发展[20-21]。而京津冀区域内生态联系与经济联系的分割,导致生态受益者责任缺位,从而导致了北京“灯下黑”现象[22]。鉴于此,学者们提出了相应的扶贫政策、生态补偿机制、生态—经济合作机制等[21-22]。

在京津冀城镇群范围内从交通成本的角度研究北京“灯下黑”问题。根据新经济地理学,交通成本的改变对中心—外围结构的形成与演变有重要影响,并表现出阶段性。同时,根据中国的国情,行政因素的影响也不容忽视。本研究以城镇企业就业规模为因变量,以城镇企业注册资产、区域可达性、城镇距北京的时间距离和行政因素为自变量,进行多元回归,分析了2001—2010年10年间京津冀城镇群就业规模极化—均衡程度的变化。通过分析北京周边各城镇产业就业规模与距北京的空间距离的关系,回答“灯下黑”现象是否存在及其变化,并以此为依据判断北京的极化和扩散效应的强弱。最后,根据交通成本与行政因素的影响,结合两条倒“U”型曲线对京津冀城镇群未来发展趋势做出判断。

2 数据与方法

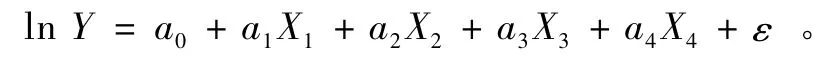

选取京津冀城镇群内铁路沿线设有站点的城镇和设有高速公路出入口的所有城镇作为研究对象,共计168个(图3)。为探究其城镇群产业发展和交通成本的变化,选取2001年和2010年的数据进行对比分析。

利用Herfindahl-Hirschman指数的原理,构造京津冀城镇群就业规模极化—均衡指数,以此分析城镇群就业规模极化—均衡程度(I)。计算公式为:

式中:xi为第i城镇的城镇就业规模;X为京津冀城镇群的总就业规模(含京津及地级市);Si为第i城镇的城镇就业规模占京津冀城镇群总就业规模的比重;n表示城镇群内城镇的数量。如果所有人口平均分布在各个区域,即最均衡状态,那么I=1/n。

图3 研究区域范围Fig.3 Sketch of the survey region

分别以2001和2010年京津冀的城镇就业规模为因变量,以城镇固定资产投资、城镇的区域可达性、城镇距离北京的时间可达性和行政虚拟变量为自变量进行多元回归分析,探讨不同因素对城镇产业发展的影响。因变量来自2001年全国单位普查数据和2010年全国工商企业经营统计数据,从中提取出各个城镇所有企业就业规模,通过累加求和获得2001年和2010年京津冀城镇群各个城镇的就业规模(Y)。自变量中:(1)城镇企业注册资产(X1)用来衡量内部规模经济,内部规模经济越大,城镇就业规模就越大,因此,预期符号为正。城镇企业注册资产数据同样由2001年全国单位普查数据和2010年全国工商企业经营统计数据提取累加求和获得。(2)城镇区域可达性(X2)用来衡量该城镇的交通状况,即交通成本。可达性值表示从某城镇到城镇群内其他所有城镇需要花费的时间(min)之和。因而,城镇的时间可达性数值越大,则表明该城镇的交通状况越差,反之亦然。回归参数的符号若为负,则意味着交通成本的改善会促进城镇就业规模增长;若为正,则意味着交通成本的改善会抑制城镇就业规模增长。(3)城镇距北京的距离用城镇距北京的时间可达性(X3)来衡量,回归系数若为负,则表明距离北京越近,就业规模越大;若为正,则意味着距离北京越近,就业规模越小。(4)用虚拟变量来衡量行政因素(X4),如果该城镇属于北京,则赋值为1;若不是,则赋值为0。由此,建立以下回归模型:

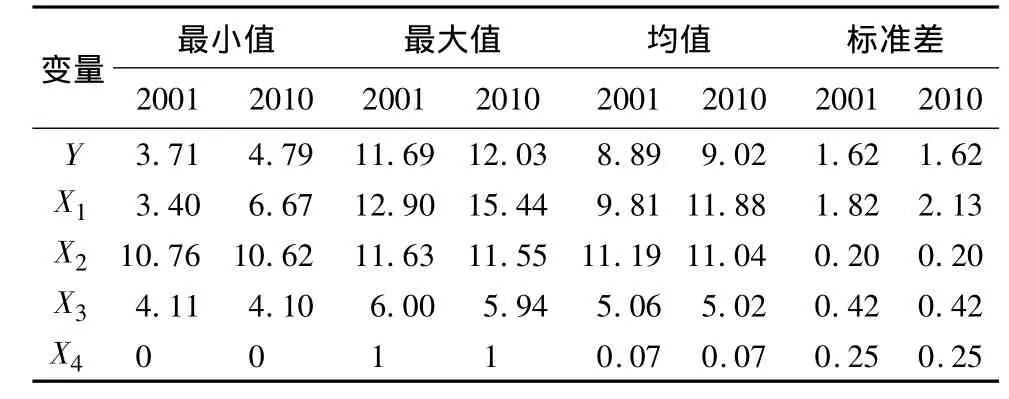

式中:a0为常数项;a1,a2,a3,a4为回归系数;ε 为残差。变量统计性描述见表1。

可达性的计算以全国铁路时刻表为依据,获得设有铁路站点的城镇的区域可达性和距离北京的时间可达性数据。对于没有铁路站点的城镇,结合1∶400万公路地图和1∶400万铁路规划图,利用ArcGIS 9.3软件,分别提取出京津冀城镇群中所有的一级高速公路和客运铁路网络,对提取出的路网矢量转栅格后重分类,并设置不同交通模式的路阻获得这些城镇的可达性数据。

结果表明,城镇群东部和南部,特别是靠近北京方向的保定、天津、唐山、廊坊境内的城镇,具有较低的区域可达性值,也就是与城镇群其他城镇进行空间联系的时间成本比较低。而在城镇群的西北和东北两个方向上,即张家口和承德市行政辖区内的城镇,总体可达性值较高,需要花费较高的时间成本才能与城镇群内的其他城镇取得空间联系。秦皇岛由于远离城镇群核心区域,其总体可达性值也比较高。

表1 变量统计性描述Tab.1 Variables statistical description

3 结果与分析

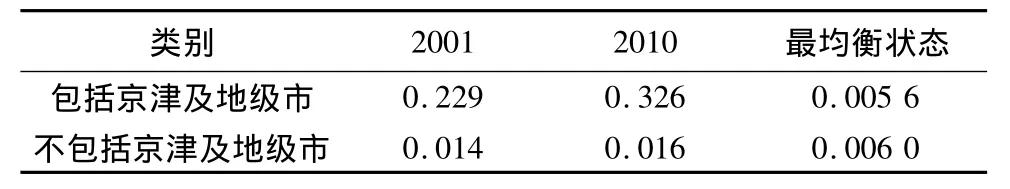

2001与2010年城镇群就业规模极化—均衡程度的计算结果见表2。从表2看出,在把京津及地级市包括在内的情况下,2001年极化—均衡指数比最均衡状态高出41倍,表明京津冀城镇群的就业分布高度极化。2010年极化指数比2001年高出42%,表明2001—2010年间,京津冀城镇群就业规模极化程度增加,就业分布更加不均衡。在不包括京津及地级市的情况下,京津冀城镇群内部的小城镇极化程度较低,就业人口分布较为均衡。相比于2001,2010年I指数提高了13%,也表现出极化的趋势。

表2 2001,2010年京津冀城镇群就业规模极化—均衡程度对比Tab.2 Comparison of the polarization and balance degree of employment scale of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration in 2001,2010

分析表明,2001—2010年间,京津冀城镇群就业规模分布的极化程度增加,就业人口分布更加不均衡。

2001,2010年的OLS回归结果见表3。回归结果均通过F检验,拟合效果较好,没有明显多重共线性。回归结果表明,城镇企业就业规模(Y)与城镇企业注册资产(X1)呈正向关系,与理论相符。城镇企业注册资产越多,城镇企业就业规模就越大。保持其他因素不变,在2001年,城镇企业注册资产每增加1%,城镇企业就业规模就扩大0.776%;而在2010年则扩大0.615%。这说明资本密集度在上升。

表3 回归结果Tab.3 Regression result

城镇企业就业规模(Y)与城镇区域时间可达性(X2)呈负向关系,表明城镇区域可达性越好,城镇企业就业规模就越大。保持其他因素不变,城镇区域可达性每减少1%,在2001年,城镇企业就业规模扩大0.886%;而在2010年则扩大2.136%。两个模型中的城镇区域可达性(X2)的系数发生了较大的变化,这表明交通成本的降低对城镇企业就业规模的影响作用变大。这一结果验证了交通成本的降低会促进经济发展。在京津冀城镇群内部,经过10年的演变,交通改善对经济发展的促进作用在增强。

结果表明,城镇距北京的时间可达性的系数显著为正。这意味着一个城镇距离北京越近(表现为时间可达性越小),其城镇企业就业规模会越小。2001年的系数是0.417,而2010 年则变为0.981,意味着2001 年城镇距离北京的时间可达性每减少1%,城镇企业就业规模就减少0.417%;而2010年,城镇距离北京的时间可达性每减少1%,城镇企业就业规模会减少0.981%。这一变化说明北京的“灯下黑”现象在2001—2010年10年间呈现加剧的趋势。

行政因素(X4)在两个模型中出现显著的变化。在2001年,行政因素没有通过t检验,表明对于城镇企业就业规模没有显著影响。而到了2010年,行政因素对于城镇企业就业规模有显著影响:隶属于北京的城镇的企业就业规模比不隶属于北京的城镇多 243.3%。在2001—2010年的10年间,随着经济的快速发展,北京市经济发展水平逐步提高,并逐渐实现产业升级,制造业逐步从中心城区转移到周边县市区,而中心城区以服务业作为主要经济部门。北京这个增长极的扩散效应开始显现,逐渐对北京周边县市区的城镇实现了经济扩散,但是还仅仅局限于隶属于北京的城镇,不属于北京的城镇还没有从中得到好处。

4 结论与启示

通过对京津冀城镇群内部北京的极化—扩散效应的影响和变化分析发现,2001—2010年10年间,京津冀城镇群就业规模极化程度提高了42%,就业人口分布更加不均衡。2001年和2010年的回归结果都显示北京周边城镇因为受到北京的极化效应的影响,距北京时间距离越近的城镇,城镇就业规模越小。对比两年的结果可以发现,10年间,“灯下黑”现象在加剧。

城镇区域交通可达性的改善对于城镇产业规模的扩大有着促进作用。10年间,区域交通可达性对产业规模的促进作用有了很大提高。

行政因素在2001年的回归结果中不显著,在2010年变得显著,这一转变说明在2001年,北京仍处于极化效应远大于扩散效应,甚至没有对隶属于北京的郊区城镇产生经济辐射。而在2010年,则出现了扩散的趋势,但也仅仅影响了北京的郊区城镇,对北京以外的城镇没有影响,即扩散效应已经开始显现,但是,扩散效应还是小于极化效应。

根据中心—外围理论,北京与周边城镇形成了以北京为中心、周边城镇为外围的结构。从北京“灯下黑”现象来看,极化效应大于扩散效应,而且有不断加强的趋势。这表明,交通成本虽然在逐渐降低,但是,还没有降低到能够促使经济活动趋向均衡发展的程度。北京对于周边地区的经济影响仍是“极化效应”大于“扩散效应”,随着京津冀城镇群内部的交通成本的不断下降,北京“灯下黑”现象还将会进一步加剧。而行政因素在2010年的回归结果中变得显著,可能表明北京“灯下黑”现象在倒“U”型曲线中正接近“拐点”,但是否越过“拐点”还不能确定。

对于一个城镇而言,靠近北京是一把“双刃剑”,要么会使得本地劳动力、资金等生产要素流向北京,自身的发展受到抑制;要么城镇可以利用本地的一些优势和特色服务于北京,从而带动本地经济发展。一般来说,第一种可能性占主导地位。由于北京有更多的工作机会和更高的工资水平,当地劳动力更倾向于向北京集聚。10年间,京津冀城镇群内部进一步极化,城镇间的差距进一步拉大,目前还无法预测什么时候到达“拐点”。这就需要政府的政策干预,来促使区域空间结构尽快通过“拐点”。可以通过北京对周边城镇提供环境生态保护补偿,用财政转移的资金来帮助周边城镇培育环境友好型产业和高附加值产业。继续加强北京周边地区的交通基础设施的建设,降低交通成本,从而使扩散效应进一步增强,带动周边地区的发展。事实上,北京市和河北省之间的交通联系一直处于比较微妙的状态。由于地方保护主义和行政干预等原因,两地在公路建设上存在很多“断头路”,两地交界的地方的公路无法有效连接,大大增加了交通成本。交通不畅使得北京的很多劳动力密集型企业和用地规模较大的企业无法转移到河北。北京的一些产业,特别是制造业发展面临着劳动力成本高、土地稀缺等限制,需要从更大的空间中寻找发展的空间。对于靠近北京的城镇而言,利用好“双刃剑”的另一面成为当务之急。北京周边的城市应当完善当地交通等基础设施,利用本地的劳动力、土地和政策优惠发展服务于北京市场的产业,带动就业和经济发展。因此,京津冀三地区要进一步加强合作,在思想观念上要有所革新,在产业重新布局、功能互补方面做出调整,顺应经济发展规律,谋求更高水平的合作,使得三地区间能够优势互补,和谐发展,最终实现三地经济和社会发展的多赢。

需要指出的是,对交通成本的度量仅仅考虑了铁路和部分高速公路,而克鲁格曼的理论中的交通成本的改变并不仅仅局限于铁路。对于京津冀城镇群内部来说,公路运输对区域内的经济联系可能作用更大。因此,全面涵盖公路运输的实证分析是下一步研究的目标。另外,城镇还要受到其所属地级市及县城的影响,由于难以区分和衡量影响程度,因此,没有考虑这些城镇受到所属地级市及县城的影响。为对北京“灯下黑”问题有更进一步的认识,可以在下一步的理论模型中加入城镇的资源环境基础和行政干预等虚拟变量,以此来判断自然条件和政策干预对于北京周边城镇产业发展的影响。此外,还可以从贸易关系和要素流动两个角度分别对北京及周边地区的中心—外围关系做更为细致深入的研究。

[1] 亚洲开发银行技术援助项目3970咨询专家组.第三只眼睛看河北——河北省经济发展战略研究报告[M].北京:中国财政经济出版社,2005:39-45.

[2] 李小建.经济地理学[M].北京:高等教育出版社,1999:222-223.

[3] Friedmann J.Regional Development Policy:A Case of Venezuela[M].Cambridge:MIT Press,1966:33-109.

[4] Myrdal G.Economic Theory and Under-developed Regions[M].London:Duckworth,1957:47-89.

[5] 艾伯特·赫希曼.经济发展战略[M].北京:经济科学出版社,1988:166-182.

[6] Krugman P.Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991,99:483-499.

[7] Krugman P.Venables A.Globalization and the Inequality of Nations[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110:857-880.

[8] Williamson J.Regional Inequality and the Process of National Development:A Description of the Patterns[J].E-conomic Development and Cultural Change,1965,13(4):1-84.

[9] Puga D.The Rise and Fall of Regional Inequalities[J].European Economic Review,1999,43:303-334.

[10] Ding C.Transport Development,Regional Concentration and Economic Growth[J].Urban Studies,2013,50(2):312-328.

[11] Wei Y,Fan C.Regional Inequality in China:A Case Study of Jiangsu Province[J].Professional Geography,2000,52:455-469.

[12] Wei Y.Trajectories of Ownership Transformation in China:Implications for Uneven Regional Development[J].Eurasian Geography and Economics,2004,45:90-113.

[13] Wei Y,Ye X.Regional Inequality in China:A Case Study of Zhejiang Province[J].Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,2004,95:44-60.

[14] Ye X,Wei Y.Geospatial Analysis of Regional Development in China:The Case of Zhejiang Province and the Wenzhou Model[J].Eurasian Geography and Economics,2005,46:445-464.

[15] 吕拉昌.极化效应、新极化效应与珠江三角洲的经济持续发展[J].地理科学,2000,20(4):355-361.

[16] Lu L,Wei Y.Domesticating Globalisation,New Economic Spaces and Regional Polarisation in Guangdong Province,China[J].Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,2007,98(2):225-244.

[17] Wei Y.Regional Inequality in China[J].Progress in Human Geography,1999,23(1):49-59.

[18] 踪家峰,刘姗姗.基于协整与Granger因果分析的地区一体化进程研究——以京津冀和长三角为例[J].地域研究与开发,2008,27(2):30-33.

[19] 刘建朝,高素英.基于城市联系强度与城市流的京津冀城市群空间联系研究[J].地域研究与开发,2013,32(2):57-61.

[20] 左停,刘晓敏,王智杰,等.首都经济圈的贫困带成因与消除贫困的建议[J].乡镇经济,2009(5):69-72.

[21] 周立群,谢思泉,刘文,等.环渤海区域经济发展报告:区域协调与社会经济发展[M].北京:社会科学文献出版社,2008:370-395.

[22] 钟茂初,潘丽青.京津冀生态—经济合作机制与环京津贫困带问题研究[J].林业经济,2007(10):44-47.