江苏省城市综合承载力的测度与空间差异分析

2014-01-18卢山

卢 山

(南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京210016)

一、引言

中国城市化进程的加快导致诸如环境污染、资源短缺、交通拥挤等“城市病”愈发凸显,在此背景下,中国提出新型城镇化发展战略,意在注重城镇发展质量的提升和可持续发展。城市是一个复杂系统,城市的资源禀赋、生态环境、基础设施、就业岗位和公共服务等多系统结构形成了对城市人口及经济社会活动的承载能力,[1]是城市健康持续发展的重要支撑。“十一五”规划纲要提出促进城镇化健康发展、提高城市承载力的要求。因此,城市的综合承载力研究日益进入学者的研究视野。目前的研究主要集中在资源环境承载力、[2-3]土地承载力、[4-5]城市群综合承载能力、[6-7]城市综合承载力。[8-9]主要采用时序全局因子分析的方法[10]状态空间法、[11]主成分分析法、[12]综合评价法。[13]这些评价方法的指标体系选取各异,具有一定的局限性,对于省域内城市综合承载力方面的研究就更少。本文通过构建省域内城市的综合承载力评价指标体系,以江苏省13个省辖市为研究对象,分别对13个城市的综合承载力进行测度,探析江苏省城市综合承载力的市域差异,为促进江苏省城镇化可持续发展提供依据。

二、城市综合承载力评价方法与指标体系

1、评价指标体系的构建

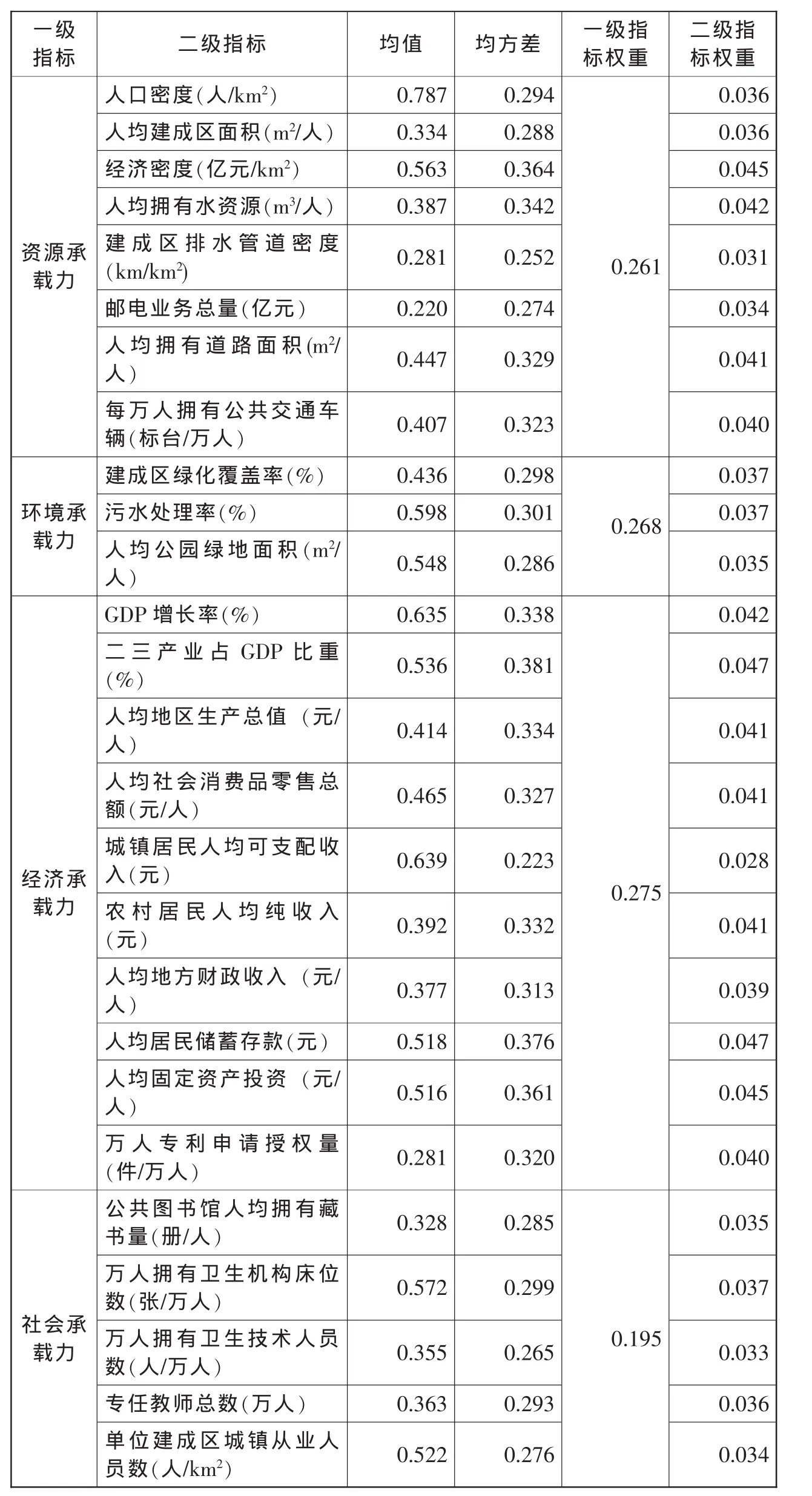

城市经济社会的运行和发展依赖于多要素的支撑,并受资源、环境、基础设施和社会承载力的制约。基于城市综合承载力的内涵,依据评级指标的系统科学性、相对完备性、简单可操作性、数据的易获得性原则,构建一个包含城市资源承载力、环境承载力、经济承载力和社会承载力四个一级指标,26个二级指标的城市综合承载力分析框架(表1)。

资源承载力包含8个二级指标,用来测度城市人口、土地、资源和基础设施的承载能力。人口密度测度城市人口集聚能力和未来的承载能力;人均建成区面积测度城市扩张和承载水平;经济密度测度单位土地面积的经济产出能力;人均拥有水资源测度地区水资源的丰歉程度和未来发展的承载能力;建成区排水管道密度、人均拥有道路面积、每万人拥有公共交通车辆、邮电业务总量用来测度城市的基础设施的建设状况和承载力。

环境承载力包含3个二级指标,用来测度城市发展能够承受的人类活动强度、经济发展速度及规模的环境容纳承载力。城市生态环境已引起人们的高度关注,没有良好生态环境作为支撑城市也很难有序发展和可持续发展。主要采用建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积和污水处理率三个指标城市的生态建设和环境保护状况。

叶裕民认为经济承载力是城市经济发展对就业岗位扩张的能力,城市的就业培训对产业结构升级和技术结构转型所提供的就业队伍的适应能力。[1]经济承载力包含10个二级指标,用来测度城市经济发展的潜力和承载力。GDP增长率反映城市经济的增长潜力;二三产业占GDP比重反映产业结构升级、发展的高级化程度;人均地区生产总值、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入反映地区收入水平和消费潜力;人均社会消费品零售总额反映居民消费水平;人均地方财政收入反映地方政府经济实力和政府对城市未来发展的支出能力;人均固定资产投资反映地区经济发展和城市建设的潜力;人均居民储蓄存款反映居民富裕程度;万人专利申请授权量反映地区的创新能力,是城市发展最根本的动力源。

社会承载力包含5个二级指标,用来测度城市的社会服务和政府的公共服务能力,也是解决“城市病”的重要支撑。公共图书馆人均拥有藏书量反映居民继续学习的便利程度;万人拥有卫生机构床位数和万人拥有卫生技术人员数反映卫生建设状况和卫生服务能力;专任教师总数反映教育发展状况和教育的质量;我国目前就业结构不平衡导致就业成为城市发展过程中突出的社会问题,城市发展的根本目的是人的城镇化和城乡发展的一体化,“人的城镇化”对城镇就业提出更高的要求。因此,选取单位建成区城镇从业人员数反映就业状况和就业能力。

本文以江苏省13地级市为研究对象,所有数据来源于《江苏统计年鉴2013》和《中国城市统计年鉴 2013》,所采用数据中,部分数据是整理计算后的结果。

2、数据的标准化处理和指标权重的确定

根据研究需要,采用综合指标体系评价方法。由于所采用的各个指标具有不同的单位和不同的量纲,难以进行直接比较和分析,因此,在进行分析前首先要对各个指标进行无量纲标准化处理。设多指标综合评价问题中的方案集为P={P1,P2,…,Pi,…,Pn};指标集为 q={q1,q2,…,qj,…,qm};

表1 江苏省城市综合承载力评价指标及权重

X=(xij)n×m为方案集 P 对指标集 q 的 “决策矩阵”。

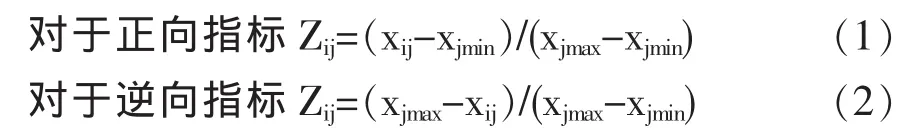

评价指标可以分为正向指标和逆向指标,通常采用极差变换法进行处理,得到标准化数据Zij。

上两式中xjmax和xjmin分别为qj指标的最大值和最小值。经过无量纲标准化后的决策矩阵为Z=(Zij)n×m,Zij是经过标准化后的各指标数据且Zij值越大越好。

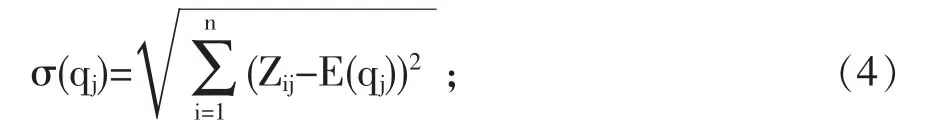

确定多指标权重的方法有多种,主观赋权法带有主观臆断性和随机性,较难把握,因此很少采用。客观赋权法也带有一定的缺陷。结合研究,本文采用均方差决策法来确定各项二级评价指标的权重。其具体的思路和计算步骤如下:

1)计算标准化后各随机变量的均值

2)计算指标集qj的均方差

采用同样方法计算一级评价指标的权重,计算得到的江苏省13个地级市的城市综合承载力一级指标和二级指标的权重系数(见表1)。

3、评级模型的选取

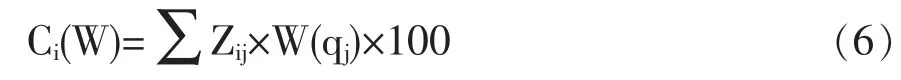

在均方差决策的基础上,采用多目标线性加权函数对城市综合承载力指标进行求解,测度城市综合承载力指数,其计算公式为:

利用二级指标和一级指标权重,依据式(6)分别计算得出江苏省13个地级市的二级指标承载力和综合承载力分值,Ci(W)分值越大,表明该城市的综合承载力越强,在资源环境、经济发展和社会进步方面可持续较强。

三、评价结果与分析

1、评价结果

运用上述评价方法与模型,对江苏省省辖13个地级市2012年26项指标的338个原始数据进行处理,计算得出相应评价值,反映江苏省各城市的综合承载能力(表2)。依据计算结果,分别将资源承载力、环境承载力、经济承载力、社会承载力和综合承载力划分为三个等级,并采用评价单元的首末位差d测度承载力的差异性。

2、评级结果分析

从承载力的四个二级指标的权重和测度得分来看,经济发展条件和环境的约束对城镇发展的影响最大,其权重分别为0.275和2.268。其次为资源承载力、社会承载力。在单项指标中,二三产业占地区生产总值比重和人均居民储蓄存款的权重最高,为0.047,说明地区产业结构和居民的收入水平是影响江苏省城市承载力的主要因素。排在第二位的是经济密度,为0.045,也反映出江苏省作为经济大省,经济发展的地域差异性所产生的极化效应的地区差异。

表2 江苏省城市综合承载力各项指标得分

(1)资源承载力的空间差异。从表2中13个城市资源承载力得分来看,苏州市排在第一位,盐城市排在最后一位,省内各市间资源承载力的差距较大,首末位差d为15.2,显著高于全省13.3的平均水平。高承载力(>20分)的城市包括苏州、无锡两市;中等承载力(10-15分;16-20分)包括常州、南京、镇江、泰州、南通、宿迁和扬州七市;低承载力(<10分)包括徐州淮安、连云港和盐城四市。从空间格局来看,呈现“自苏南向苏中和苏北递减”的格局,和江苏省经济发展的地域差距相吻合。苏北四市在人均建成区面积、经济密度、城市基础公共服务方面还有很大的提升空间。

(2)环境承载力的空间差异。环境承载力最强的是扬州市,最弱的是淮安市,首末位差d为8.2,也远远高于全省5.8的平均水平。究其原因,淮安市的污水处理率和人均公园绿地面积分别低于全省平均水平的4%和12.8%。高环境承载力(>7分)的城市有扬州、南京、无锡、镇江和苏州五市;中等承载力(5-7分)有徐州、常州、南通三市;低承载力(<5分)有宿迁、连云港、盐城、泰州和淮安五市,其差距的空间格局不明显,但是与通常的认识存在差异,即经济落后地区环境污染较小,环境容量较大,而评价结果显示出经济相对落后的地区环境承载力也较弱。因此经济相对落后地区在城镇化发展的过程中要高度关注城市建设、产业发展和环境的协调融合。

(3)经济承载力的空间差异。经济承载力最强的是无锡市,其次是苏州,最弱的是宿迁市,首末位差d为30.1,高出全省平均水平10.7,无锡市的经济承载力是宿迁市的8.48倍,差异巨大。高经济承载力(>25分)的城市有无锡、苏州、南京、常州和镇江五市;中等承载力(15-25分)的有南通、扬州、泰州三市;低承载力(<15分)有徐州、盐城、淮安、连云港和宿迁五市,经济承载力差距的空间格局与经济发展程度高度相关,也呈现“自苏南向苏中和苏北逐步递减”的格局。虽然苏北地区经济发展相对处于“洼地”,但是后发优势明显,苏北五市GDP的平均增长速度达到12.94,高于全省平均水平,也高于苏南地区,对城市发展的经济支撑逐步增强。

(4)社会承载力的空间差异格局。社会承载力最强的是南京市,最弱的是宿迁市,首末位差d为14.8,高出全省7.8的平均水平。高社会承载力(>10分)的城市有南京和苏州市;中等承载力(7-10分)的有无锡、南通、扬州、常州、镇江和徐州六市;低承载力(<7分)有淮安、泰州、盐城、连云港和宿迁五市,城市社会承载力差距的空间格局不明显,经济发展程度较高的泰州市在公共图书馆人均拥有藏书量、万人拥有卫生机构床位数、万人拥有卫生技术人员数和专任教师总数四个指标都低于全省平均水平,是导致其社会承载力较低的重要因素。

(5)综合承载力的空间差异格局。从城市综合承载力来看,高承载力(>15分)的城市有苏州、无锡、南京和常州四市;中等承载力(10-15分)的有镇江、南通、扬州三市;低承载力(<10分)有泰州、徐州、淮安、盐城、连云港和宿迁六市,首末位差d达到13.6,高出平均值1.8个点,差距明显。从其空间地域分布来看 (表3)苏南五市城市综合承载力最强,高出全省平均水平5.5个点,而苏中和苏北都低于全省平均水平,苏北城市的综合承载力最弱。

表3 江苏省城市综合承载力的区域差异

从各承载系统分值分布来看(图1),江苏省的环境承载力最弱,全省平均得分只有5.8分;社会承载力相对也较弱,平均得分7.5分;城市经济承载力最强,平均得分19.4分。可以得出一个基本的结论,即制约江苏省城市综合承载力的主要因素是环境和社会发展低层次的制约,而城市综合承载力提升的主导也要从这两方面入手,加大环境建设和保护的力度,提升城市基础设施和公共服务能力,是从整体上增强城市综合承载力的重要途径。

图1 江苏省各城市分指标承载力的空间差异

四、结论与建议

1、基本结论

通过运用均方差决策综合评价方法,从资源承载力、环境承载力、经济承载力和社会承载力四个方面构建城市综合承载力综合评价指标体系,对江苏省13个省辖市的综合承载力进行了测度,得出如下结论:

(1)各承载力系统南北空间差异明显,其中资源承载力和经济承载力呈现“自苏南向苏中和苏北递减”的格局,和江苏省经济发展的地域差距相吻合。城市社会承载力差距的空间格局不明显,环境承载力评价结果显示经济相对落后的地区环境承载力也较弱。

(2)城市综合承载力也呈现出“由南向北”的梯次递减特征,环境和社会发展低层次是即制约江苏省城市综合承载力的主要因素。因此,从城市综合承载力的系统结构优化、环境和社会承载力三方面采取必要的措施是改善和提升江苏省城市综合承载力的重要途径。

2、相关建议

城市综合承载力的提升是多系统结构功能提升的过程,为此提出如下建议:

(1)破解城市综合承载力的约束,优化综合承载力结构。城市承载能力的提升受软硬两方面的约束[1],硬约束主要包括资源和环境的制约,提升资源环境的承载力就需要突破成本刚性,通过发展循环型经济建立节约型产业体系,维护城市生态安全。软约束主要是指城市的经济承载力和社会承载力,可以通过制度创新和优化财力支出结构提高公共服务水平,提升社会承载力。

(2)加快产业转型升级,实现城市产业结构的高级化。产业结构调整和升级是实现产业结构高级化的重要途径。产业结构调整会改善和重新配置城市资源的使用,尤其是会显著增加第三产业产出和人员就业比重,减少城市经济发展对第二产业(尤其是重化工等行业)的过度依赖而导致环境破坏和资源紧张。伴随这一过程,产业升级必将出现市民收入增长和消费升级的良性循环。

(3)合理利用自然资源,实现资源利用和环境保护的统一。当前环境承载力是江苏省城市综合承载力的最大短板,因此要推进企业和市民树立节约使用资源和保护环境的意识。除了保护意识之外,还要树立建设意识,让城市的空地都披上绿装,加大对城市生活污水的治理力度,引导城市、企业、居民正确的资源需求导向和消费导向,倡导低碳生活,实现城市综合承载力的提升和可持续发展。

[1]叶裕民.叶裕民解读“城市综合承载能力”[J].前线,2007,(4):26-29.

[2]任建兰.黄河三角洲高效生态经济区资源环境综合承载力研究[J].山东社会科学,2013,(1):140-145.

[3]陈修谦,夏飞.中部六省资源环境综合承载力动态评价与比较[J].湖南社会科学,2011,(1):106-109.

[4]王书华,毛汉英,赵明华.略论土地综合承载力评价指标体系的设计思路——我国沿海地区案例分析[J].人文地理,2001,16(4):57-61.

[5]胡光伟等.湖南省“3+5”城市群土地综合承载力评价与提升对策[J].湖南师范人学自然科学学报,2012,35(5):90-94.

[6]陈金英,杨青山,马中华.不同发展阶段的城市群综合承载能力评价研究[J].经济地理,2013,33(8):68-73.

[7]臧锐,杨青山,杨晓楠,张鹏.增强城市群综合承载能力的政府合作机制研究[J].经济地理,2010,30(8):1299-1303.

[8]谭文垦,石忆邵,孙莉,关于城市综合承载能力若干理论问题的认识[J].中国人口资源与环境,2008,18(1):40-44.

[9]李东序,赵富强.城市综合承载力结构模型与藕合机制研究[J].城市发展研究,2008,(6):37-44.

[10]刘惠敏.长江三角洲城市群综合承载力的时空分异研究[J].中国软科学,2011,(10):114-123.

[11]龙志和等.广州市城市综合承载力研究[J].科技管理研究,科技管理研究,2010,(5):204-209.

[12]唐辉,赵富强,李东序.城市综合承载力预警评价研究——基于主成分分析法[J].当代经济,2012,(11):146-149.

[13]孙莉,吕斌,胡军.中原城市群城市承载力评价研究[J].地域研究与开发,2008,27(3):16-22.