BZ28-2S油田Cr3+聚合物凝胶渗流特征及其调驱效果研究

2014-01-16王荣健薛宝庆卢祥国

邹 剑,王荣健,薛宝庆,卢祥国

(1.中海石油天津分公司生产部,天津塘沽 300450;2.东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318)

BZ28-2S油田Cr3+聚合物凝胶渗流特征及其调驱效果研究

邹 剑1,王荣健2,薛宝庆2,卢祥国2

(1.中海石油天津分公司生产部,天津塘沽 300450;2.东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318)

渤海BZ28-2S油田具有油藏厚度大、平均渗透率高、非均质性严重、溶剂水矿化度较高和原油黏度较低等特点,注水开发过程中水窜现象比较严重,进而影响水驱开发效果,亟待采取调剖技术措施来改善水驱开发效果。针对BZ28-2S油藏储层特征、流体性质和及其井网特点,以黏度、阻力系数、残余阻力系数和采收率为评价指标,开展了Cr3+聚合物凝胶配方优选和调驱注入参数优化实验研究。结果表明,在目标油藏储层和流体条件下,交联剂Cr3+与聚合物分子链间可以发生交联反应,形成具有“分子内”交联结构特征、独特渗流特性和与储层适应性良好的Cr3+聚合物凝胶体系。与聚合物溶液相比较,在段塞相同条件下,Cr3+聚合物凝胶调驱效果较好。从技术经济效果考虑,推荐Cr3+聚合物凝胶体系组成:CP=1 200 ~ 1 600 mg/L,m(Pol)∶m(Cr3+)=180∶1 ~ 270∶1,段塞尺寸为0.075 ~ 0.125 PV,预计采收率增幅1.6% ~ 2.5%。在室内研究基础上,2012年12月开始在渤海BZ28-2S油田进行了矿场试验。目前矿场调驱施工正在进行之中,截止到2013年5月,由于调驱时间较短,部分油井已经见效。

Cr3+聚合物凝胶;渗流特性;调驱效果;参数优化;物理模拟

渤海BZ28-2S油田采用水平井网开发,可以大幅度提高开采速度,缩短开发时间,满足采油平台20年使用寿命限制,但也给生产带来了一系列问题,主要包括:(1)油井见水时间早、含水上升速度快,其中水平采油井见水后含水上升速度尤其快;(2)注水井吸水剖面逐渐变差,部分注水井难以达到设计配注要求;(3)部分注水井长期笼统注水,机械分层注水效果较差。近年来,国内大庆、辽河、大港、克拉玛依、胜利和渤海SZ36-1等油田进行了一系列聚合物驱[1-3]和聚合物凝胶调驱[4,5]矿场试验,在聚合物凝胶性能研究和评价方面也有大量文献报道。张跃[6]等利用非稳定法研究驱油剂和转向剂对天然岩心相对渗透率曲线的影响,认为以聚合物凝胶可以引起岩心水相渗透率降低,相对渗透率曲线右端点向右移,可较大幅度提高原油采收率。张继红[7]等在大平板岩心上聚合物驱后利用凝胶与表面活性剂多轮次交替注入方式驱油实验,其阶段采收率可在聚驱基础上提高10%以上。王中国[8]等采用大平板物理模拟装置对聚合物驱后凝胶与二元复合体系交替注入驱油效果进行研究,并且利用软件进行聚合物驱和凝胶与二元复合体系交替注入驱油的数值模拟,证明了聚合物驱后采用凝胶与二元复合体系交替注入驱油提高采收率的可行性。但有关海上油田水平井调驱的相关文献较少,也无矿场试验经验可借鉴。本文针对BZ28-2S油藏储层地质特征、流体性质和井网特点,以黏度阻力系数、残余阻力系数和采收率为评价指标,开展了聚合物凝胶配方优选和注入参数优化实验研究,这为矿场调驱技术决策提供了实验依据。

1 油田概况

BZ28-2S油田位于渤海南部海域,是发育在黄河口凹陷中央构造脊北端的一个复杂断块,具有良好的油气聚集成藏地质条件。油田由主体断块、3井北断块和4井北断块三部分组成,其中主体断块为探明油气分布区。油田纵向、横向上发育多个油气水系统,由多个油气藏复合而成,地质储量近0.5×108m3。储层厚度1~13 m,渗透率0.5~4.0 μm2,孔隙度27%~35%,脱气原油黏度35~120 mPa·s,注入水矿化度7 000~9 000 mg/L。油井总数32口,其中水平采油井25口,水平井产液和产油分别占全油田的82.5%和82.3%。目前,全油田平均综合含水超过60%,亟待采取调剖措施来改善水驱开发效果。

2 实验材料和仪器

2.1 实验材料

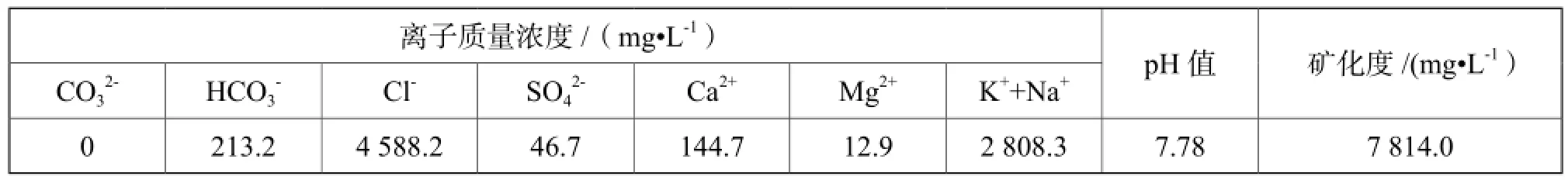

2.1.1 实验所用药剂、水和油

聚合物为中国石油大庆炼化公司生产部分水解聚丙烯酰胺,相对分子质量为1 900×104,有效含量88%。交联剂为醋酸铬,取自渤海LD10-1油田,有效成分Cr3+的质量分数为2.7%。实验用油为模拟油,由BZ28-2S油田原油与煤油混合而成,50℃条件下黏度为12 mPa·s。实验用水为模拟注入水,其离子组成见表1。

2.1.2 岩心

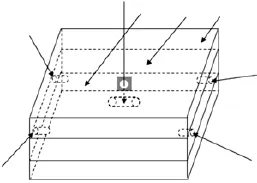

依据BZ28-2S油藏地质特征和物理模拟相似原则,采用人造岩心制作方法[9],研制了柱状岩心、二维纵向层内非均质岩心和仿真物理模型。柱状岩心几何尺寸Ø2.5 cm×10 cm,渗透率在0.5~8.0 μm2之间。二维纵向层内非均质岩心包括高中低3个渗透层,渗透率分别为4.0、2.0、0.5 μm2,小层厚度分别为1.0、0.5、3.0 cm,外观几何尺寸为高×宽×长=4.5 cm×4.5 cm×30 cm。仿真物理模型包括高中低3个渗透层,渗透率分别为3.2、1.6、0.8 μm2,模型高渗透层中心放置1口水平注水井,中渗透层放置4口水平采油井,如图1所示。

2.2 仪器设备

表1 注入水离子组成

2.2.1 黏度

采用DV-Ⅱ型布氏黏度仪测试黏度,转速为6 r/min,测试温度50℃。

图1 仿真模型示意图

2.2.2 聚合物分子线团尺寸Dh

采用美国布鲁克海文BI-200SM型广角动/静态光散射仪系统(Brookhaven Instruments Cop,USA)进行聚合物分子线团尺寸Dh测试,主要部件为信号处理器和BI-9000AT型激光相关器等。实验前,目的液经1.2 μm微孔滤膜过滤,盛装目的液的试样瓶用KQ3200DE型数控超声波清洗器清洗。

2.2.3 渗流特性和驱油效果

渗流特性和驱替实验设备主要包括压力传感器、岩心夹持器、平流泵和中间容器等,除平流泵外,其它部分置于50 ℃恒温箱内。

实验过程注入速度为0.3 mL/min,数据记录间隔为30 min。在调驱剂注入前,对聚合物溶液进行剪切,使其黏度保损失率为40%。

3 结果分析

3.1 黏度及其影响因素

3.1.1 聚合物浓度的影响

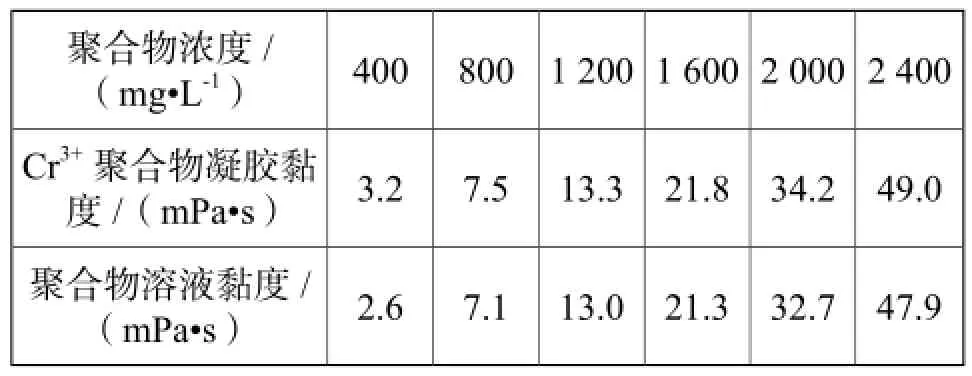

聚合物浓度与聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶(m(Pol)∶m(Cr3+)=270∶1)的黏度关系测试结果见表2。

从表2可知,随聚合物浓度增加,Cr3+聚合物凝胶和聚合物溶液的黏度都呈现增加态势,但二者差别不大,表明交联反应没有形成“区域性”网状聚集体,是否形成了“局部性网状”聚集体还需要用岩心流动实验结果来判断[10]。

表2 聚合物黏度测试结果

3.1.2 矿化度的影响

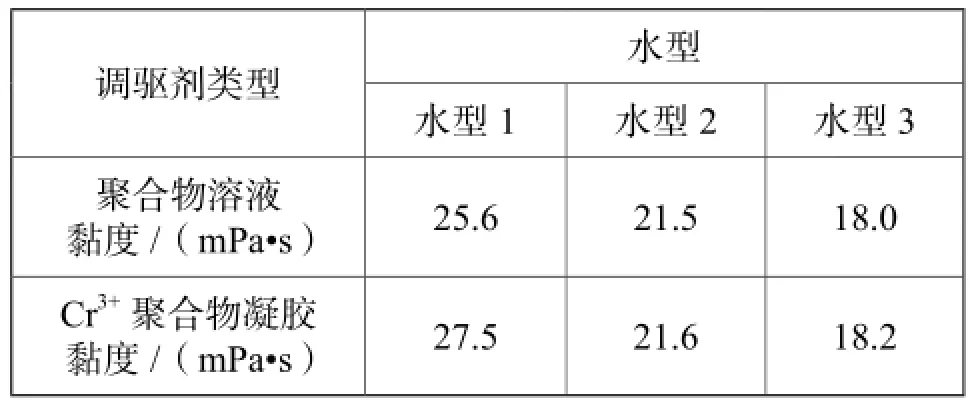

在注入水(水型1)中分别加入质量分数为0.2%(水型2)和0.4%(水型3)的NaCl,得到不同矿化度溶剂水。在聚合物浓度为1 600 mg/L条件下,聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶(m(Pol)∶m(Cr3+)=270∶1)黏度与溶剂水矿化度关系见表3。

表3 黏度测试结果

从表3可知,随矿化度增加,聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶的黏度呈现下降态势,并且二者黏度差异逐渐减小。

3.2 渗流特性及其影响因素

3.2.1 调驱剂类型的影响

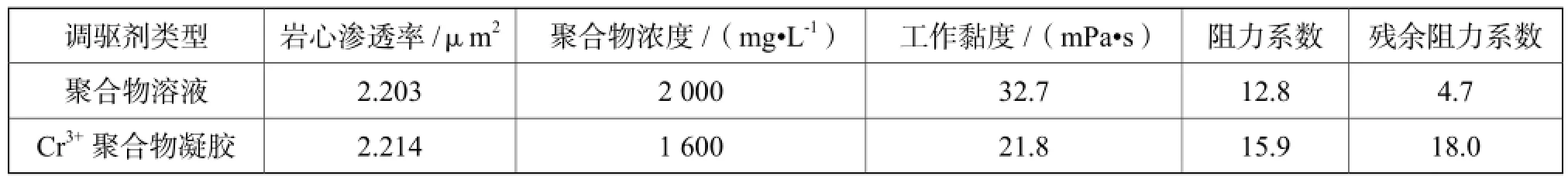

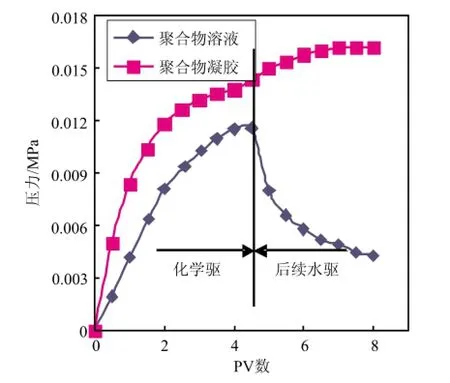

聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶的阻力系数和残余阻力系数测试结果见表4。聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶(m(Pol)∶m(Cr3+)=270∶1)的注入压力与PV数关系见图2。

从表4可以看出,在聚合物浓度和岩心渗透率相同(近)条件下,Cr3+聚合物凝胶的阻力系数和残余阻力系数大于聚合物溶液的值,并且残余阻力系数大于阻力系数,表现出独特的渗流特性。

表4 阻力系数和残余阻力系数实验结果

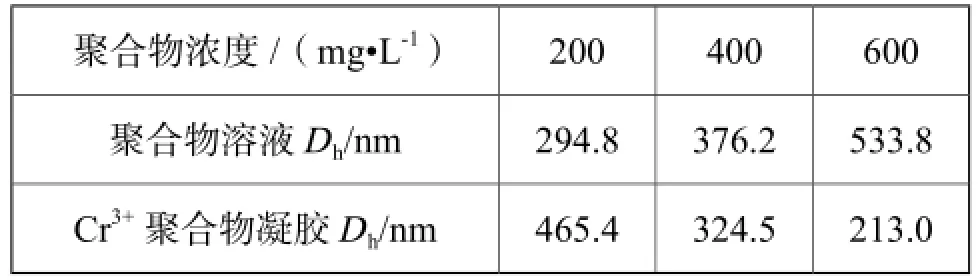

从图2可以看出,在调驱剂注入过程中,随注入PV数增加,注入压力升高但升幅逐渐减小。与聚合物溶液相比较,Cr3+聚合物凝胶注入压力较高,表明聚合物凝胶分子聚集体在多孔介质内滞留能力较强,流动阻力较大。在后续水驱过程中,与聚合物溶液不同,聚合物凝胶注入压力呈上升态势,升幅逐渐减小。理论分析表明,后续水驱过程中因注入水冲刷和携带作用,部分滞留岩心孔隙的聚合物会随水流离开,造成孔隙过流断面增加,流动阻力减小,注入压力应当降低。但对于Cr3+聚合物凝胶而言,显然还有与滞留因素不同的因素在发挥作用。 研究表明[11-14],当采用较低矿化度溶剂水作为后续水驱用水时,注入水会引起滞留孔隙内聚合物分子聚集体发生膨胀。由此可见,后续水驱阶段有两个因素会影响注入压力,一是滞留聚合物离开岩石孔隙数量,二是仍滞留聚合物分子聚集体膨胀程度。当前者的作用占据主导地位时,流动阻力减小,注入压力就会降低。反之,注入压力就会升高。于是,推测后续注入水对Cr3+聚合物凝胶分子聚集体产生了影响。为证明上述推测,测试了不同稀释倍数条件下聚合物和Cr3+聚合物凝胶分子线团尺寸Dh,实验数据见表5。

图2 注入压力与PV数关系

表5 Dh测试结果

从表5可以看出,当用溶剂水将聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶的聚合物浓度由600 mg/L稀释成400 mg/L和200 mg/L时,聚合物溶液中聚合物分子线团尺寸Dh从533.8 nm减小为376.2 nm和294.8 nm,但Cr3+聚合物凝胶中Dh却从213.0 nm增加到324.5 nm和465.4 nm。由此可见,后续水与滞留聚合物凝胶接触后,导致聚合物凝胶分子聚集体膨胀,流动阻力增加,最终导致注入压力升高。

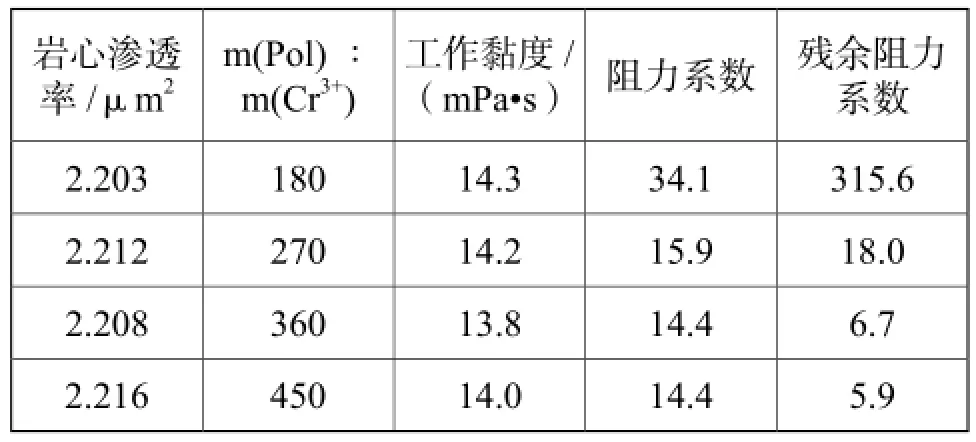

3.2.2 m(Pol)∶m(Cr3+)的影响

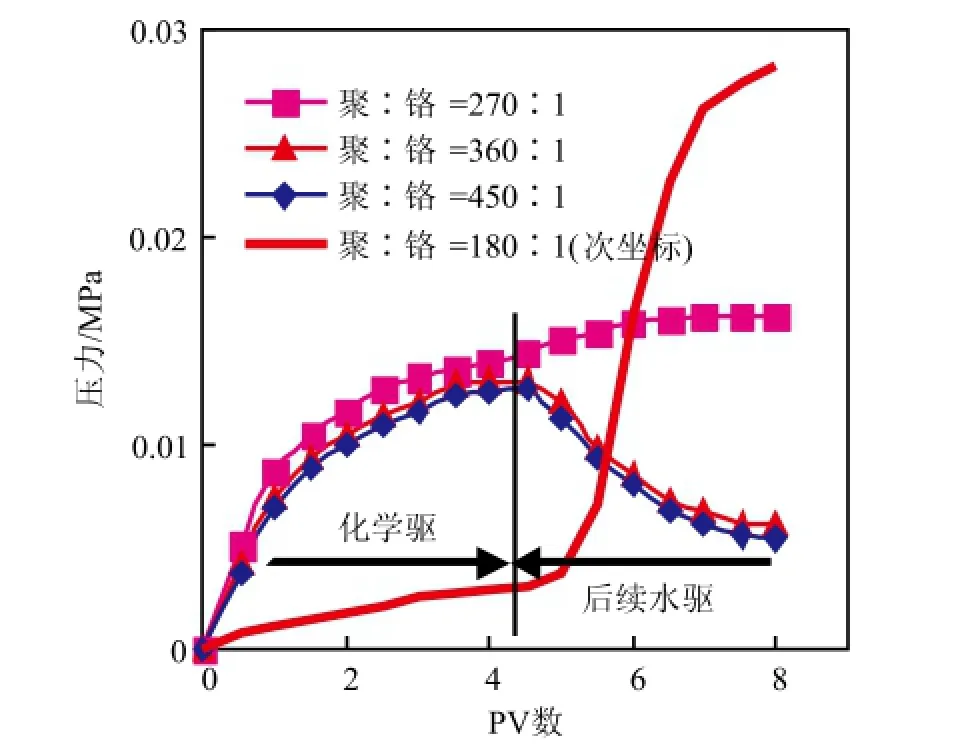

Cr3+聚合物凝胶的流动性实验测试结果见表6,注入压力与PV数关系见图3。

表6 阻力系数和残余阻力系数实验数据

从表6可以看出,在岩心渗透率和聚合物浓度相近条件下,随m(Pol)∶m(Cr3+)增加,即Cr3+浓度减小,Cr3+聚合物凝胶阻力系数和残余阻力减小。当m(Pol)∶m(Cr3+) ≥ 270∶1时,Cr3+含量较低,形成的聚合物凝胶分子聚集体较少,渗流特性也发生了明显变化(图3)。

图3 注入压力与PV数关系(实验用岩心的Kg=2.2 μm2)

3.3 调驱效果及其影响因素

3.3.1 二维纵向层内非均质模型

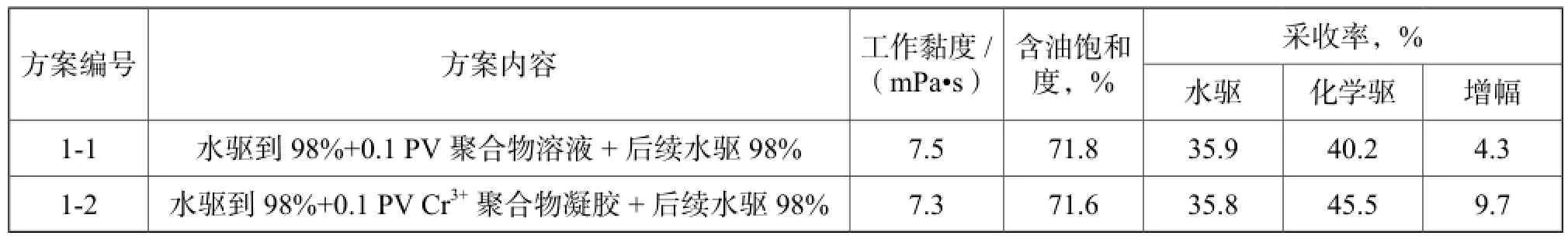

(1)调驱剂类型的影响

在聚合物浓度为800 mg/L、m(Pol)∶m(Cr3+) =180∶1和段塞尺寸为0.1 PV条件下,聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶调驱采油率结果见表7。

从表7可以看出,在段塞尺寸相同条件下,聚合物溶液和Cr3+聚合物凝胶调驱相对于水驱采收率增幅分别为4.3%和9.7%,后者比前者高5.4%。

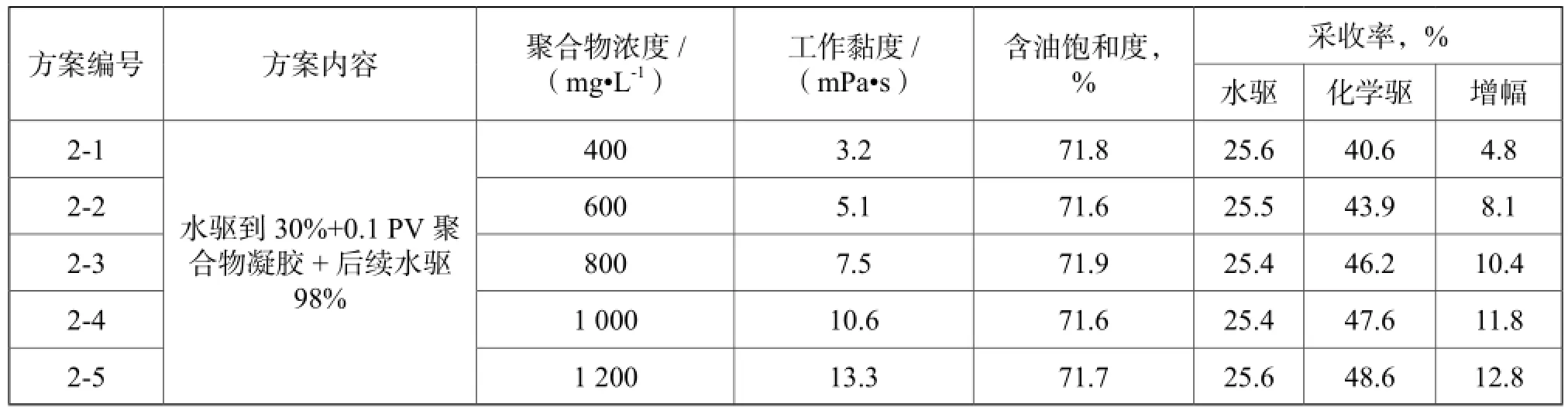

(2)聚合物浓度的影响

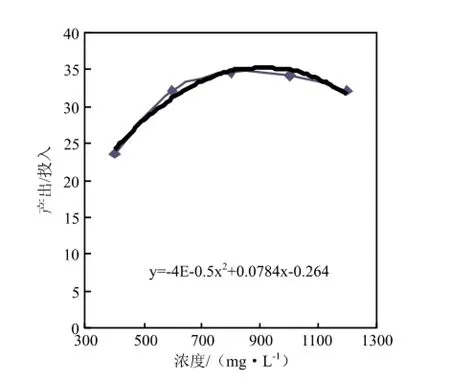

在m(Pol)∶m(Cr3+) =180∶1、塞尺寸为0.1 PV条件下,聚合物浓度对Cr3+聚合物凝胶调驱效果影响实验数据见表8。聚合物浓度与产出/投入的关系见图4。

从表8可以看出,在调驱剂段塞尺寸相同条件下,随聚合物浓度增加,调驱采收率增大,但增幅逐渐减小。从图4可以看出,随聚合物浓度增加,产出/投入呈先增大后减小变化趋势,聚合物浓度为800~1 000 mg/L时,产出/投入比较大。考虑到现场操作中的机械剪切作用的影响,推荐矿场聚合物浓度为1 200~1 600 mg/L。

(3)段塞尺寸的影响

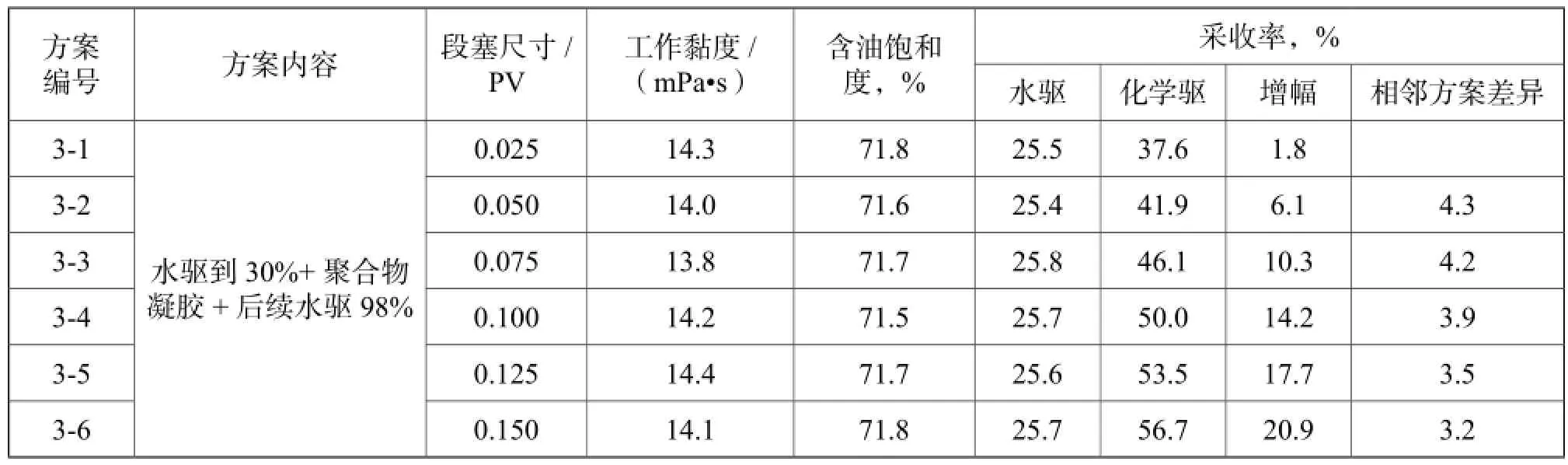

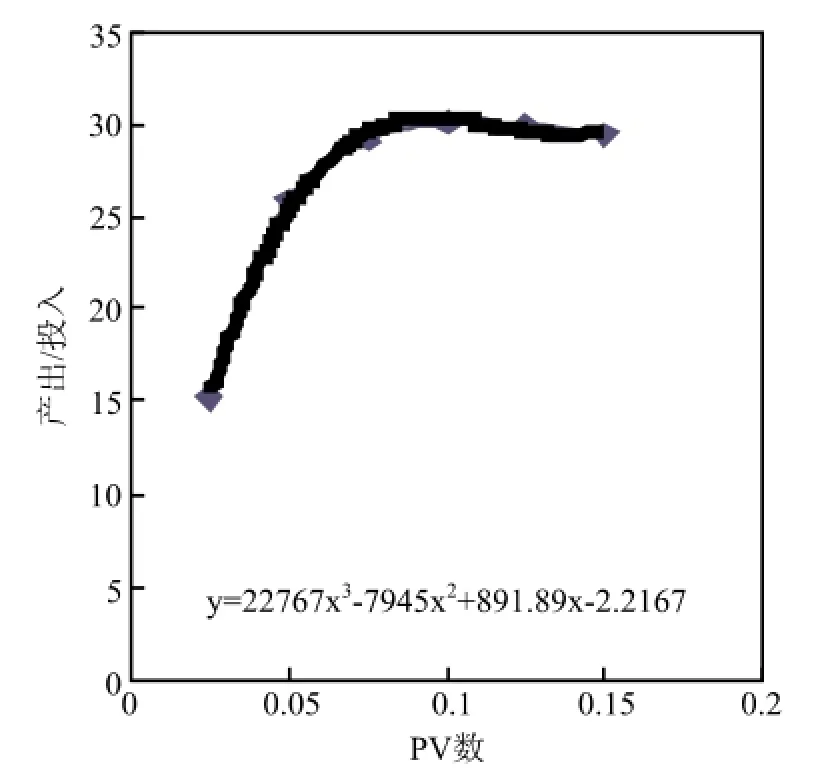

在聚合物浓度为1 600 mg/L和m(Pol)∶m(Cr3+) = 270∶1条件下,段塞尺寸对Cr3+聚合物凝胶调驱效果影响的实验数据见表9。聚合物凝胶段塞尺寸与产出/投入关系见图5。

表7 采收率实验数据

表8 采收率实验数据

图4 聚合物浓度与投入/产出关系

从表9可以看出,在聚合物浓度相同条件下,随Cr3+聚合物凝胶注入段塞尺寸增加,调驱采收率增大,相对于水驱采收率增幅分别为1.8%、6.1%、10.3%、14.2%、17.7%和20.9%,相邻方案间采收率增幅分别为4.3%、4.2%、3.8%、3.5%和3.2%。由此可见,随聚合物浓度增加,调驱采收率增大,但采收率增幅呈递减趋势。从图5可以看出,随聚合物凝胶段塞尺寸增加,产出/投入呈现先增后降变化趋势,当段塞尺寸为0.1 PV时,产出/投入值最大。

综上所述,推荐BZ28-2S油田调驱工艺参数为:聚合物浓度为1 200 ~ 1 600 mg/L,m(Pol)∶m(Cr3+)=180∶1~270∶1,段塞尺寸为0.075~0.125 PV。

表9 采收率实验结果

图5 段塞尺寸与投入/产出关系

3.3.2 仿真物理模型

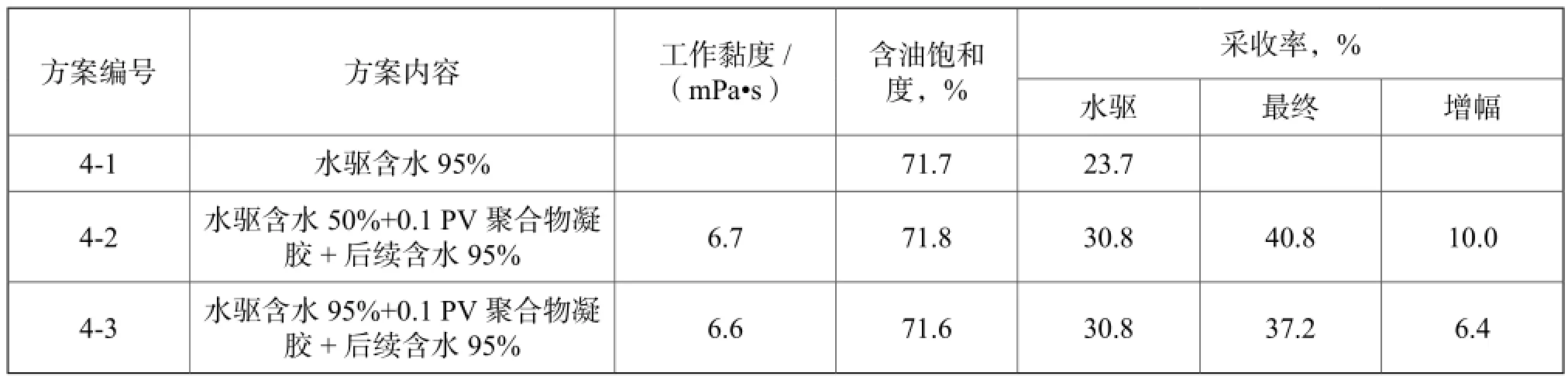

采用以上优化参数(聚合物浓度CP=800 mg/L、m(Pol)∶m(Cr3+)=180∶1,段塞尺寸0.1 PV),在仿真物理模型上进行水驱和Cr3+聚合物凝胶调驱实验,其采收率实验数据见表10。

从表10可以看出,当调驱注入时机为50%和95%时,采收率分别为40.8%和37.2%,相对于水驱采收率增幅为10.0%和6.4%。由此可见,注入时机愈早,调驱采收率增幅愈大。依据实验数据和矿场实际增油效果统计数据间相关关系,预计调驱采收率增幅为1.6%~2.5%。

4 矿场试验效果分析

4.1 试验区概况

在BZ28-2S油田试验区A27井组中,A27h井为注入井,对应三口受益井A25h井、A16h井和A4h井。

4.2 注入工艺方案设计

Cr3+聚合物凝胶调驱试验注入工艺方案见表11。

4.3 试验效果

4.3.1 注入井注入压力

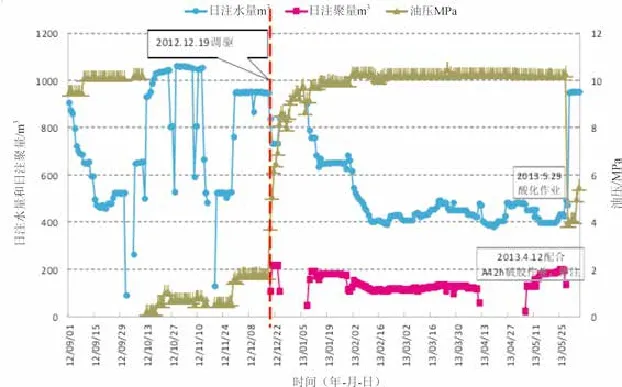

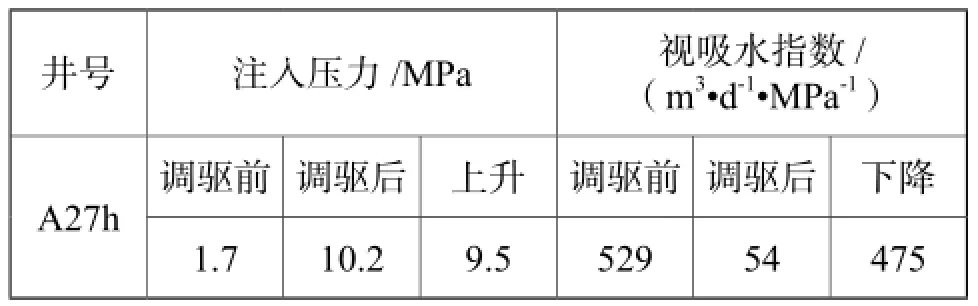

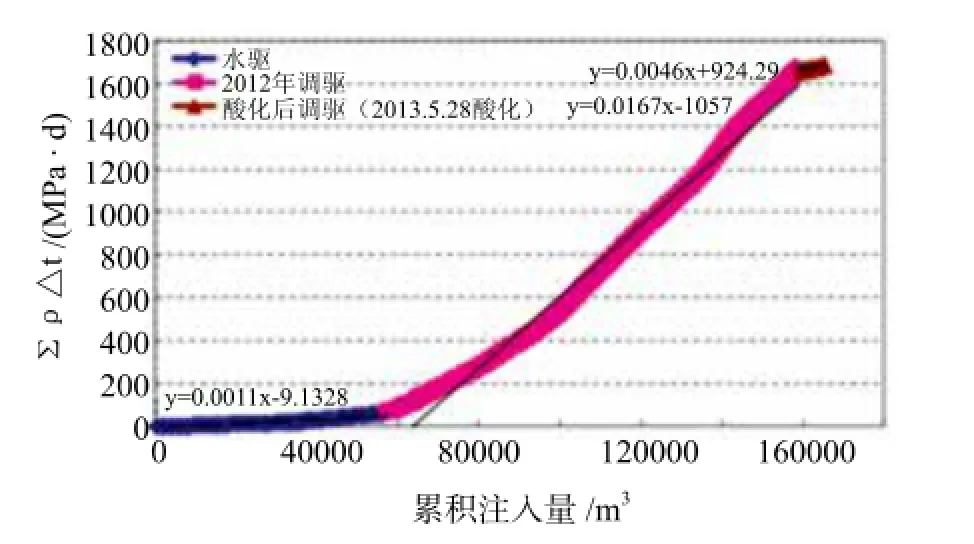

试验区注入井调驱前后注入压力和视吸水指数测试结果见表12,BZ28-2S-A27h井注聚过程动态特征曲线见图6,霍尔曲线见图7。BZ28-2S油田A27h井由2012年12月19日开始施工,注入聚合物凝胶,调驱后压力大幅度上升,由1.7 MPa迅速上升到10.2 MPa(图6),视阻力系数为14.5(图7),这十分有利于扩大波及体积效果。

表10 采收率实验数据

图6 BZ28-2S-A27h井注入动态曲线

表12 注入压力和视吸水指数测试结果

4.3.2 油井含水率变化和增油效果

试验区受效井A25h综合曲线见图8。由图8可以看出,A25h井调驱后产油下降趋势得到抑制,取得了一定的效果,该井在2013年9月4日修井,现已恢复生产,目前含水和产油稳定。

目前,BZ28-2S油田A27h井调驱施工仍正在进行之中,由于调驱时间较短,暂未出现明显增油效果,但部分油井已经见效。

图7 BZ28-2S-A27h井霍尔曲线

5 结论

(1)与聚合物溶液中聚合物分子聚集体相比较,Cr3+聚合物凝胶分子聚集体在多孔介质内滞留能力强,阻力系数和残余阻力系数较大。此外,当滞留孔隙内Cr3+聚合物凝胶分子聚集体与后续注入水接触时,聚集体会发生膨胀,流动阻力增加,导致残余阻力系数大于阻力系数,表现出与聚合物溶液不同的渗流特性。

(2)随交联剂Cr3+浓度降低,聚合物溶液内发生交联反应的聚合物分子数量降低,阻力系数和残余阻力系数减小。当聚∶Cr3+大于或等于270∶1时,Cr3+聚合物凝胶失去原有的独特渗流特性。

(3)随聚合物浓度和注入段塞尺寸增加,Cr3+聚合物凝胶调驱采收率增大,但采收率增幅呈递减趋势。从技术经济效果考虑,推荐目标油田调驱工艺参数为:聚合物浓度为1 200~1 600 mg/L,聚∶Cr3+=180∶1~270∶1,段塞尺寸为0.075~0.125 PV。在推荐工艺参数条件下,预计调驱采收率增幅在1.6%~2.5%之间。

(4)该研究成果已用于BZ28-2S油田A27h井调驱工艺方案设计,目前矿场调驱施工正在进行中,由于调驱时间较短,暂未出现明显增油效果,但部分油井已经见效。

图8 A25h井生产动态曲线

[1] 阎百泉,张树林,施尚明,等.大庆油田萨北二类油层非均质特征[J].大庆石油学院学报,2005,29(1):15-17.

[2] 王德民,程杰成,吴军政,等.聚合物驱油技术在大庆油田的应用[J].石油学报,2005,26(1):74-78.

[3] 赵国.大庆油田三类油层聚合物驱的合理注采比[J].大庆石油学院学报,2008,32(1):108-111.

[4] 周守为,韩明,向问陶,等.渤海油田聚合物驱提高采收率技术研究及应用[J].中国海上油气,2006,18(6):386-389.

[5] 袁士义,韩冬,苗坤,等.可动凝胶调驱技术在断块油田中的应用[J].石油学报,2004,25(4):51-54.

[6] 张跃,卢祥国,刘文超,等.驱油剂与转向剂对岩心相对渗透率的影响[J].大庆石油学院学报,2010,34(2):54-59.

[7] 张继红,董欣,叶银珠,等.聚合物驱后凝胶与表面活性剂交替注入驱油效果[J].大庆石油学院学报,2010,34(2):85-88.

[8] 王中国,张继红,张志明,等.聚合物驱后凝胶与二元复合体系段塞式交替注入驱油效果[J].东北石油大学学报,2012,36(4):54-58.

[9] 卢祥国,高振环,闫文华.人造岩心渗透率影响因素试验研究[J].大庆石油地质与开发,1994,13(4):53-55.

[10] 卢祥国,胡勇,宋吉水,等.Al3+交联聚合物分子结构及其识别方法[J].石油学报,2005,26(4):73-76.

[11] LU Xiangguo, WANG Wei, WANG Rongjian, et al. The Performance Characteristics of Cr3+Polymer Gel and Its Application Analysis in Bohai Oilfield[C]. SPE 130382, 2010.

[12] 谭忠印,马金,王深.原子力显微镜对聚丙烯酰胺凝胶分形结构的研究[J].中国科学(B辑),1999,29(2):97-100.

[13] 高树生,景贵成,何树梅.一种用于深部调剖的HPAM/Cr3+凝胶[J].油田化学,2004,21(1):48-52.

[14] 卢祥国,姜维东,王晓燕. Cr3+、碱和表面活性剂对聚合物分子构型及渗流特性影响[J].石油学报,2009,30(5):749-754.

Study on the Percolation Property of Cr3+Polymer Gel and Profile Controlling Effect in BZ28-2S Oilfield

ZOU Jian1, WANG Rongjian2, XUE Baoqing2, LU Xiangguo2

(1.Production Department, Tianjing Branch of CNOOC Ltd.,Tanggu Tianjing300450,China; 2.Key Laboratory of Enhanced Oil Recovery of Education Ministry,Northeast Petroleum University,Daqing Heilongjiang163318,China)

Bohai BZ28-2S oilfield is characterized by large reservoir thickness, high average permeability, serious heterogeneity, high water salinity and low viscosity of crude oil, and water channeling phenomenon occurred seriously during water flooding, which influenced greatly the oilfield development results. Therefore, it is urgent to take technical measures for profile controlling in order to improve water flooding effect. In view of reservoir characteristics, fluid properties and well pattern of BZ28-2S Oilfield, optimization for Cr3+polymer gel composition has been conducted and study on injection parameters for profile controlling has been carried out through testing viscosity, resistance coefficient, residual resistance coefficient and recovery efficiency. The study results showed that crosslinking reaction might occur between crosslinking agent Cr3+and polymer molecular chains, forming Cr3+polymer gel system, which has intramolecular crosslinking structure, unique percolation property and excellent adaptability to reservoirs under the condition of target reservoir and formation fluids. Compared with polymer solution, Cr3+polymer gel has better effect in profile controlling and flooding effect when the slug size is the same. From economical and technical point of view, it is recommended that the composition of Cr3+polymer gel system should be as follows: CPis 1 200 mg/L to 1 600 mg/L, m(Pol)∶m(Cr3+)=180∶1 to 270∶1, and slug size is 0.075 to 0.125 PV, the recovery is expected to increase by 1.6% to 2.5%. On the basis of laboratory experiment results, pilot tests have been carried out in Bohai BZ28-2S Oilfield since December 2013. Currently, Cr3+polymer gel flooding is underway in the pilot. As of May 2013, effect of enhancing oil production has already been obtained during short time.

Cr3+polymer gel; percolation property; profile controlling effect; parameter optimization; physical simulation

TE357.46+1

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2014.02.046

1008-2336(2014)02-0046-08

“十二五”国家油气重大专项课题“海上稠油油田热采技术试验示范”(2011ZX05057-005)经费资助。

2013-07-18;改回日期:2013-10-23

邹剑,男,1969年生,1992年毕业于西南石油大学石油地质专业,采油工艺工程师,主要从事海上油田开发、采油工艺研究和技术管理工作。E-mail:zoujian@cnooc.com.cn。