冀东民间文化艺术的活化石

2014-01-15鲁杰

鲁杰

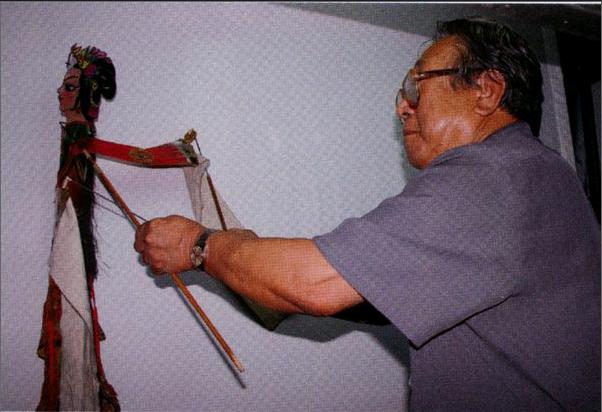

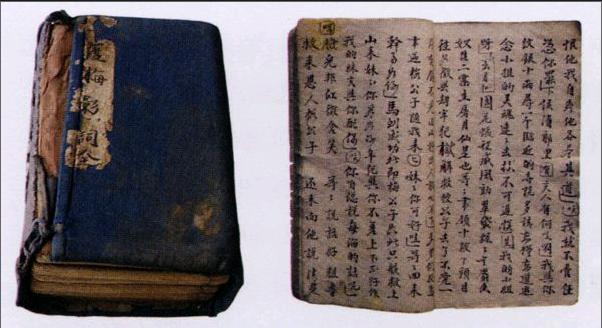

皮影戏,旧称“影子戏”或“灯影戏”,是一种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。这种拙朴的汉族民间艺术形式很受人们的欢迎。皮影戏起源于明朝万历年间(1573—1620),是我国历史悠久、源远流长的民间艺术。据史料记载,它发源于河北冀东地区的滦州,由当地艺人黄素志发明,盛行于乐亭,故有“滦州影”、“乐亭影”之称。因其影人、道具是用驴皮镂刻并着色而制成,故又通称“驴皮影”、“皮影”。清朝至民国年间的皮影戏与现在的皮影戏一脉相承,是当地群众喜闻乐见的一种艺术表演形式。1966年,乐亭县被文化部命名为“中国民间艺术之乡——皮影之乡”。2006年5月20日,唐山皮影戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

唐山皮影,因以唐山地区乐亭、滦县一带的语言音韵为其音乐特色,所以又叫“乐亭影”、“滦州影”,流行于河北的唐山,承德,廊坊等地区以及东北三省各市县。因其影人、道具是用牛、驴皮制成,故又通称驴皮影。通常认为滦州影戏初创于明代末期,盛行于清末民国初年,迄今已有400多年历史。它是一种有着精美的雕刻工艺,灵巧的操纵技巧和长于抒情的唱腔音乐的综合艺术。抗日战争以前常在农闲聚众演出,征上述地区的乡镇农村有着深厚的群众基础。它的唱腔音乐尤为群众所喜爱。唐山皮影走过了400多年的艺术历程,其表演形式融合了冀东地区特有的文化艺术特质,成为冀东地区文化艺术的活化石。

唐山皮影戏以历史故事、神话传说、寓言故事为主,题材大多来源于历史名著,主题积极向上,有的表现保家卫国的英雄,有的表现惩恶扬善的侠士,有的表现反抗压迫的勇者,歌颂真善美,鞭挞假恶丑。

唐山皮影从演出前的准备到演员分工、正式演出到结束,可分为以下几个步骤。

一、搭台子

皮影戏的演出和一般戏剧不同,它是傀儡戏的一种,演员并不自己上台表演,而是通过操纵皮影来展现剧情,所以戏台要求能掩蔽演员。搭好台子,所有的演员唱念、伴奏、操纵都在台子上的帷帐里进行。

历史上留存下来的戏台大多为其他剧种表演的戏台,专门为皮影演出的戏台则极为少见。并不是皮影戏上不得台面,而是它的简便不需要这样的隆重。唐山也没有存留下来专用的皮影戏台,都是演出之前临时搭台子。据清嘉庆《滦州志》卷一有关于皮影戏的记载:“……用木板筑小高台,后围以布。前置长案,作宽格窗,蒙以棉纸,中悬巨灯……”早起唐山皮影影窗只有两米左右,用“四个车轱辘,一副棺材板”来搭台子。所谓“四个车轱辘”实际指的是两辆“大眼车”。棺材板在农村也比较常见。农村很多人四五十岁或者五六十岁身体还很健康的时候就为自己准备了棺材,也有人说,把棺材提前预备下,也是图个吉利。而在农村找到够宽够长的木板也不是容易的事,闲置着的棺材板搭影台正好一举两得。

有了轱辘和棺材板,找个比较空旷的地方开始搭台子。把两辆大眼车的轱辘并在一起,棺材板架上,四周埋好柱子,用绳子固定。用布将台子围起来,俗称“影围子”,台子前边放一个条案,或者高桌,上面支上影窗。后来随着社会的发展,皮影台子不再用大眼车和棺材板了,有定做的铁架、钢管,横杆竖支的,各有榫卯,然后影围子一围,很快就可以搭完。

二、开台

上台时,拿影的背好影人箱,带好当晚节目的影卷,打烘子的带好响器,琴师带好文场乐器(弦子和喇叭),由贴影的提灯在前引路,迎合了“未曾上台灯打头”那句老话,其余人员鱼贯相随。一切就绪后,开始打通儿,召集观众。管理严格的戏班,要求所有演员在上台前要解净大小便,演出时不准下台,以免有人议论是非。台上不准交头接耳,演唱时要聚精会神,不能忘词走调。

三、召集观众

每场演出前要先敲锣鼓以招揽观众,称之为“打通儿”,一般敲打十来分钟。一听到打通儿,四邻八庄就会知道哪庄要唱影了。关于“打通儿”,有不同的说法。一说是一台影都是唱三夜,所以打通儿的锣鼓经也是固定的,一般第一夜打“三旋”,第二夜打“一封家书”,第三夜打“急急风”。如果唱三夜还不够,需要延长,锣鼓经就循环使用。有些老人不用出去,只在家里,听他们打的是什么通儿,就知道唱的是第几天的影。

现在皮影戏用的锣鼓经很多已经失传了。演出前招揽观众,也是告诉观众影戏就要开演了的一种信号。在过去的年代,农村不仅没有广播,有钟表的人家也是个别的,何况周围十里八村的观众还要走很长的路,所以“通儿”打得精彩不精彩,也是皮影班社的门面。

四、演员分工

皮影演员主要分为三个类别:一是主唱人员,二是操纵人员,三是乐器伴奏人员。但是因为影班人少,一般都是一人兼数职。唐山皮影传统戏班,过去最少三五个人,吹拉弹唱演,忙得不亦乐乎。后来最少六人组成,再发展为七八个人,最多达到九人。俗有“六劳七闲”、“七紧八慢九消停”、“七忙八闲九消停”之说。其分工为拿线、贴线各一人,打烘子一人,拉弦一人,专门配唱二到五人,最佳阵容为两个唱“小儿”,两个唱“大儿”。除了弦师外,其他人均兼演唱,因为影班里拉弦的一般为盲人。因按人分钱,小班社专职演唱者一般只两三个人,唯有大班社因强调艺术质量才能做上述定员。

晚上住下的时候,拿贴(拿贴指的是拿线的操纵人员。拿,指操纵中的上影,站在台口左侧的主操纵者;贴,说的是贴线的,指操纵中的下影,站在台口右侧配合上影操作。)、打拉(拉指拉弦,打指打鼓。)被安排在一个屋子里,以便在一起研究工作。因为那时候演出从来不提前排练,有什么问题就趁晚上住下后商量。连住的顺序都有规定,拿上线的在炕头,下面是贴线的,接着是打烘子的,拉弦的因为是盲人,需要摸着墙壁挂所用的用具,所以多住挨墙的地方。如果拿贴打拉同坐一辆车拉影箱的大车,拉弦的盲人坐在车尾巴上,遇到危险好往下跳。卸车时,影箱存放在这四人住的屋子。endprint