卡瓦格博神山下的变与不变

2014-01-14王攀

王攀

清晨的阳光穿透薄雾,照耀在深藏在梅里雪山下的世外桃源,上雨崩村(右)和下雨崩村(左)开始冒起了炊烟。

去往德钦的路途艰难崎岖,早上7点开始从香格里拉拼车赶路,到了飞来寺已是深夜,山路在大山身上刻下一道道斑痕,宛如一条条细细的经脉,又或是一条条曲折盘横在山间的蚰蜒。和一起拼车的人聊天成了打发寂寥时间的最好选择,和西藏人达鲁的攀谈是在因道路颠簸而产生的高低语调中进行的:达鲁三十来岁,在拉萨做生意,因此,他的汉语说的比较流利,他此行是为朝圣神山卡瓦格博爷爷,也就是梅里雪山,他告诉我神山卡瓦格博在藏族人心目中的地位,以及到那个未知地方的美好想象,说着旅游业对香格里拉的改变,以及对人的影响。他的朝圣之旅是对已故奶奶的承诺。

他在昆明宽阔的马路上意外崴了脚,他觉得这是神对他朝圣的考验,而他必须经受得起这场考验。只去医院做了简单的处理,便着急上路了。此行目的地就在梅里雪山的脚下,那个被称作“世外桃源”的村庄——雨崩村。

这是一座四层楼高的沿路客栈。当晚,我和达鲁拼住一个标准间,120元一晚。和2003年来此的境况相比,飞来寺变化巨大,那时,这条路上的客栈不超过三家,是两层的藏式木楼,而现在沿路盖起来几十座现代的酒店、客栈,轿车、汽车、越野车停满了路边,穿着高级户外装备的年轻游客们在深夜的酒吧里高谈阔论,说着彼此的旅行经历,眼睛不时瞟着身边的陌生异性。

达鲁说起他的童年时光,那是在西藏阿里,一个遥远的、不适合人类居住的地方,他小时候从未觉得那里有多美,那里有的只是盘旋的秃鹰、常年不化的积雪和坚硬的石头,日子漫长而艰苦。他说起家门前有一条路,奶奶经常带着他坐在墙根下,祖孙俩随着阳光照耀下的阴影腾挪着位置,观望着来回的行者与旅人。达鲁说他小时候就对路通向哪里表示好奇。

他问奶奶:“这条路的尽头通向哪里?”

奶奶告诉他:“这条路的尽头就是远方,远方的远方,有一个香巴拉王国,那里有雪山,有草甸,有湖泊,有河流,庄稼成片,树木成林,鸟儿鸣叫,牛羊欢腾,生活在那里的人都很幸福,都很快乐。”

他又问奶奶什么时候能带他去。奶奶说,长大了,你就自己去,替奶奶也看一看。达鲁回忆起这个画面的时候,满脸的幸福,满眼的泪花。现在他在拉萨的生意做得也不错,他觉得是时候来香格里拉,亲眼看看奶奶所说的那个香巴拉王国,是否真如他记忆中奶奶描述的场景一般。

第二天清晨5点,当遮挡了好几日的云雾像拉开了帷幕一般请出梅里雪山时,金色的阳光正洒满雄伟的山峰。身边的游人们都惊叫了起来,一时间,还在沉睡中的飞来寺好似忽然苏醒了一般,所有客栈的房间的灯光一瞬间都亮了起来,人们奔走相告,呼喊、尖叫和感叹,相机的快门声不绝于耳。

虔诚的藏族信徒们相继跪拜了下去。达鲁拖着肿胀的左脚也颤巍巍地跪拜下去,双手合十念诵着经文,第一个头磕下去,再抬起脸来时,已是泪流满面。能有幸得见卡瓦格博的真容,对他来说是受了神的眷顾,是吉祥的象征。他祈求神灵保护他的家人平安、顺利。那天早晨,他花掉了身上的大部分现金,买了很多祭祀用品敬献给梅里雪山。

接下来,我们一起前往雨崩。雨崩村是一个只有35户人家的藏族自然村庄,位于三江并流腹地,分上村和下村,共166人。这里至今保持着淳朴的民风,保持着包括刻木记事在内的平均分配制度,村民们崇拜自然、膜拜神山卡瓦格博,靠耕作和冬夏牧场过着自给自足、宁静而几乎与世隔绝的生活。行走其间,颇有旷世桃源之感,它真正是香格里拉的缩影。雨崩神瀑也是藏传佛教的圣地,每年都有数以千计的信徒从西藏、四川、青海、甘肃等地千里迢迢赶来朝拜。

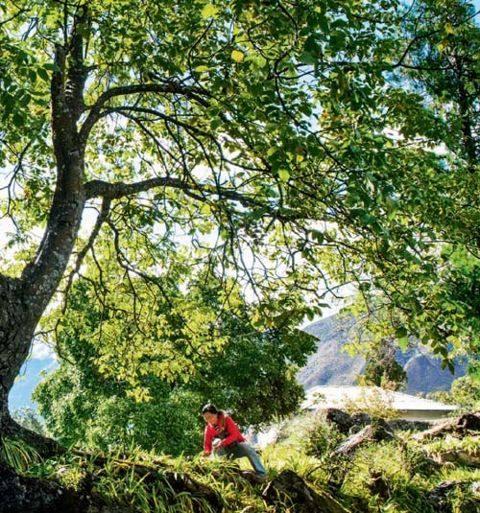

雨崩村有着符合达鲁想象的一切:雪山、森林、草甸、湖泊、河流,成片的青稞和鸣叫的鸟儿,牧场上欢腾着牛羊,上雨崩和下雨崩村就安静地坐落其中,近在咫尺的梅里雪山展露着迷人的光彩,神女峰若隐若现,祥云浮绕,雨崩村则被一层金色的暖光所覆盖,清脆的铃铛声和牵马人的吆喝声相互交融,这一切是如此诗情画意。站在山顶俯瞰雨崩,这就是一个香巴拉王国,一个隐秘的世外桃源。

现在的雨崩已经不是那个藏匿在梅里雪山脚下不为人知的神秘藏 族小山村了,几乎每天都有大量游客涌入,使旅游开发、资源保护陷入两难境地。雨崩村是我国较早发展起来的生态旅游村,生态旅游给它带来了变化和发展,同时也让它接受了很多从未有过的挑战。今天,他们仍然面临着发展与保护的抉择。这个古老的村庄在发展过程中也在悄悄发生着变化,村民们已不像过去那样日出而作,日落而息,他们变得繁忙起来。

如果没有游客,雨崩村民靠种植青稞、荞麦及放牧过日子。外来的游客已经逐渐改变了这里的生态环境,雨崩村的接待能力逐步提高,村里人不分男女老幼,都从事旅游接待,村里数十户人家大都经营民宿、餐饮。骡子成为当地人谋生致富的重要方式,到处都是穿着花花绿绿户外服装的游客,随处丢弃的塑料包装和其他垃圾不和谐地出现在这里,多少让人有些意外。世代居住在这里的人,并没有觉得自己能够置身于此是幸福的,他们根本没有闲情逸致去抒情湛蓝的天空和清澈的湖水,对他们来说,那只是游客们嘴里的一个个词语罢了,收入是他们更要关注的现实。

游人都是奔着一睹“世外桃源”的目的而来的,他们会不习惯在这里看到现代的东西,比如:拖拉机、电视、陶瓷马桶、洗衣机等,他们会因此露出让人讨厌的表情,夸张地尖叫:天哪!他们会觉得紧跟都市发展的物件都不应该出现在这里,这里应该更原始才好。他们会在吃松茸的时候不停地拍照,再发到互联网上相互点赞。可他们上了没有冲水马桶的厕所就会来回地抱怨。他们带来了所谓的文明和一大堆垃圾食品,然后无情地把它们抛洒在他们在移动客户端里大加赞美的土地上。当然,也会看到一些热爱环境保护的人士,他们会小心地收起自己带来的东西,也会沿途捡拾垃圾,但走的路长了,就会发现根本捡不过来。

而村民们却希望这里能跟城市一样,在拥有和城市一样的东西的同时,还拥有城里没有的美好。生活环境每改善一次,游客就会增多,村里有几户人家干脆把自己的房子改成了客栈,他们确信,条件的改善,一定能够吸引更多的游客。最初的小客栈已经不够住,村民们又要盖新的房子了。游客的增多应该说是好事,村民们的收入增加了,他们的生活状态已经悄然发生了改变,但是让他们没有想到的是,与此同时,各种问题也随之而来。不接待游客意味着没有经济收入,接待游客又需要山林资源,雨崩村面临着生态压力和生存压力,于是他们努力地迎合游客们的需求,加盖客栈,买冲水马桶、电热毯。他们做了很多事情,却发现根本满足不了人们日新月异的需求,于是有人想到了要修一条路进来,有人还想过要修一条观光隧道出来。可想出这些主意的人们也许根本没想过之后的事情,对!之后呢?也许很多人都想知道答案,可这个答案也许就在他们的日常生活中,就在他们的信仰之中。

穿过幽静的原始森林,是朝圣者抵达“神瀑”的唯一坦途。

当雨崩村人还不明白什么是生态旅游的时候,就已经从农民变成了旅游经营者,他们以牵马送客和住宿接待的方式,参与了早期的生态旅游。土生土长的藏族汉子阿南主紧紧抓住商机,在上雨崩村和下雨崩村之间建了一个新客栈:徒步者之家。阿南主年轻时曾经是当地最厉害的猎手,一次大雨天打猎,他误将一个穿着大羊皮袄在丛林中采蘑菇的村民看作猎物,扣动了扳机……于是,他成为这个村庄历史上第一个进过监狱的人。后来,阿南主无颜回家见父老乡亲,便在外面漂泊了两年。然而,正是因为这段特殊的经历,他成为村子里第一个“见过世面”的人。回村后的阿南主凭着他的见识和一口流利的汉语,在村里事事占了先机。

阿南主开办了村里第一家民居式的接待客栈,他利用山上融化的雪水,在村里第一个用起了小水轮发电机,同时贷款12000元,增加了几个床位,又买了一匹马、弄了一个小卖部、安装了太阳能热水器,游客洗澡时不用烧树,节约柴火。之前阿南主家每日用在做饭、烧水上的木柴至少要两拖拉机,而现在节省了一半。与此同时,阿南主的妻子上了旅店培训班,学会了做家常菜。因为忙于客栈,阿南主家青稞地里的草长得比青稞还多,可他已经不在乎了。后来,随着游客涌入,阿南主把家连同客栈搬到了村里看风景最好的位置,抬头就可以看见卡瓦格博峰,朝下可以看见缅茨姆蜂。村里人开始对阿南主一个人独占了“天时地利”的做法有了意见。

这时候,过去只会种地、放牧的村民已经纷纷加入了旅游服务行业,许多家庭开办了客栈。也就在这个时候,雨崩持续了千百年的和睦友好的人际关系也在发生着微妙的变化。旅游刚开始的时候,接送游客的骡马都没有轮流制度,谁见到游客谁就领走,后来因为“不公平”,村民间有了矛盾。大家一起开会,就今后游客进入雨崩如何管理、利益如何分配展开了激烈讨论。最后,村民们制定出了新的村规民约:要充分体现平均分配的原则,因为这一片青山绿水是祖先留给大家的,是大家共同保护下来的,所以每一批到雨崩的游客也必须轮流分配,游客可以自由选择住在哪家客栈,但接待游客的客栈必须将住宿费用的百分之五十返还给应该轮流到的家庭。对游客使用的马匹同样实行以户为单位的轮流,有钱大家一起挣,这样没有客栈的那些家庭心里也非常满足,环境保护方面也便于管理。之后,雨崩村开始有了秩序。

朝圣者将随身的信物悬挂在雨崩路边的树木上。

2003年到2008年,进入雨崩村的游客剧增,人数超过了4万,修路这件事就被越来越多地提及起来。修路对雨崩村意味着改变命运,对游客却意味着改变大自然的命运。他们很难找到这样一个与世隔绝的世外桃源。如果修了路,这个村子以后还会有人来吗?梅里雪山管理局则需要在生态旅游的发展和村民生活中间寻求平衡,随着交通环境的改善,可以预见,未来游客会更多,这对雨崩村来说将是更严峻的考验。雨崩村的路到底要不要修,目前还没有定论,但是香格里拉到德钦的那条公路开通后,雨崩村面临更大的压力,现在梅里雪山景区管理局对雨崩村的旅游发展做了一个整体的规划,一旦人数超过了雨崩村的承受能力,他们宁可牺牲收入,也要保护当地的生态环境。

达鲁一瘸一拐地完成了他的朝圣之旅,全程拒绝使用马匹,只在路边捡了一根树枝做拐杖。走出雨崩的时候,路遇十几个人正艰难地把一台笨重的拖拉机沿着人马驿道抬到山顶,达鲁摇头叹气不止。

和达鲁在德钦分手后,我便开始了另一段旅程,寻找溜索邮递员——尼玛拉木。香格里拉始终是一个遥远的所在,如果没有现代的交通工具,不能说无法到达,但需要耗费大量的时间。从北京直飞香格里拉的飞机,必须经停重庆,然后才能抵达迪庆藏族自治州的首府,接着再坐将近10个小时的汽车才能到达德钦,而云岭乡邮电所距离德钦还有40公里。

澜沧江把梅里雪山和云岭乡隔在了两边,早晨的云岭乡还笼罩在一片云雾缭绕之中,空气极其清新。汽车沿着山路前行,道路拐弯处都挂有经幡,司机师傅告诉我,每一个挂经幡的地方,都曾经发生过车祸,而从这里掉下去的人没有生还的可能。

这里一直都是个靠天吃饭的地方,交通不便,落后贫穷一直伴随着日出日落沿袭了几百年,他们中的很多人终年都不曾走出大山,山路沿着岩壁的侧面横切出来,顺着山势,连绵而悠长,如果不是有人走在上面,你都不会觉得那是条路。尼玛拉木就是沿着这样的路,把外面的信息带了进来。除了蜿蜒曲折的山路,蛇、狼、熊的存在也使得送信变成了冒险。 在路桥还没有修通之前,人们只能依靠溜索往返。澜沧江两岸的藏民家里都备有溜索的工具,极其简单而粗糙,只是一个带钩的滑轮和一截打上死结的绳子而已。

尼玛拉木在路途中饮用山涧的泉水,送一趟邮件来回要走几里山路,以后道路修通有了车就方便多了。

尼玛拉木的邮路全长350公里,服务面积960平方公里,服务人口5400多人。邮路有三条:第一条沿着澜沧江顺流而上,穿过九曲十八弯的月亮湾峡谷一直到明永村;第二条从月亮湾峡谷入口直上,翻越梅里雪山,经过4500米雪线,到达雨崩村;第三条从海拔2400米处出发,走10公里山路,到海拔4000米的红坡村,投递两个村庄后,再行至海拔1900米的澜沧江河谷,步行13公里,溜索到达对岸的村庄。她的送邮之路全在梅里雪山的峡谷地带,她要爬上海拔4000多米的高山,那里寒冷异常;又要下到河谷,那里是炙热的高温。山里气候多变,晴空万里随时会转变成大雨滂沱,长年沉闷的低气压、高原缺氧致使她动过一次手术。随着路桥的修通,尼玛拉木已经不再需要通过溜索来回送信了,丈夫阿西布会开车把她送到就近的地方,然后她再徒步把信送到各家各户。

邮电所是一个两层的楼房,包括邮递员的宿舍。院子里的苹果树上挂满了果子,已经有了成熟的芳香。老邮电所还保留在原地,是一所有着历史感的老房子。见到尼玛拉木是早晨8点,她这几年已经接受了来自世界各地的采访,成了出现在不同的纪录片或者媒体报道中的明星人物,原想着她应该已有了面对媒体的圆滑,却不想站在面前的是一位淳朴的藏族女汉子。她有着古铜色的皮肤,眼睛黑亮,但面容看起来超过了她的实际年龄。她的汉语还不是很流利,说话间透着羞涩和腼腆。

尼玛拉木在藏语里是“太阳仙女”的意思,她出生于1976年9月,初中毕业后去昆明读旅游学校,结果那学校半年后就停办了,之后还在宾馆当过服务员,最终还是回到了家乡,开始务农。她是1999年和邮政结缘的,那一年,云岭乡邮政所要在全乡公开招考一名邮递员,接替老所长桑称的班。为了摆脱生活的困境,她十分努力地工作,顺利地留了下来,那一年她22岁,最开始工资是450元,现在已经涨到了2000多元,如果完成一些订阅任务的话,收入会更多些。

这几年,她觉得自己最大的改变是,出去见的事情多了,不再那么羞涩了,变得大方起来,作为“劳模”和“党代表”,要在几千人面前发言,还被送到了北京进修,学会了劳动法,但却依旧不知道公积金。她学会了使用QQ聊天,网名叫“绿在原野”。她还去过瑞士的“万国邮联”大会,看过了阿尔卑斯山脉,她觉得那里很像香格里拉,一样有山有水有草甸有湖泊,但总觉得没有自己的家乡好。在瑞士她就开始想念梅里雪山。

尼玛拉木在红坡村的寺院里祈福,希望送邮的路上能得到神灵的庇护,平安吉祥。

上班的时间,尼玛拉木正在邮电所里熟练地分拣邮件,不时应对着一些来取邮件的乡民。这几年,除了平信,多了很多广告邮件和邮寄包裹等。这些大多是网购或者电视购物的产品,一定程度上,这些物件的出现也代表着一个家庭的殷实和幸福程度,更是与时俱进的象征。

今天她还要去红坡村送邮,往常丈夫在家、又没有活计的时候,可以用汽车载她一程,但油费只能自己给自己报销了。那是一辆微型面包车,在山里这样的车比较实用,又能拉人又能装货。现在很多村庄都铺设了路桥,溜索也相继拆掉,只有一些最偏僻的或者不适合架桥的村庄还保留着。很多人家都购买了摩托车和汽车,来回乡里也方便,信可以让别人捎带回去或者帮忙领取,但还有一些不通车或者路途遥远的村庄,还是需要徒步去送邮件。今天,尼玛拉木的丈夫出差了,她只能徒步前往。红坡村海拔4000多米,在没有通车的时候,投递两个村庄后,要再沿着羊肠小道转入海拔1900米的澜沧江河谷,再走13公里,过溜索到对岸的三个村里,来回得走两天,至少有几十公里。道路的直线距离看似很短,但走起来却是漫长而枯燥,除了头顶盘旋的秃鹰,眼前的景色也不会有多大变化,走得时间久了,容易精神恍惚。

后来村里人明白了“要致富先修路”的道理,这才炸山修路。出发前,尼玛拉木来回捆扎好邮件,并在外面裹好了防雨布,不放心,又加了一层塑料袋。山里的天气说变就变,谁也不知道老天的雨水恩赐何时降临。如果不小心遗撒了邮件,几乎没有可能捡拾回来,那旁边可都是万丈深渊。去红坡村有两条路可以走。一条是越野车可以开上去的大路,说是大路,也就是只能容下一辆车的宽度,遇上牛羊或车辆交汇可就麻烦了,而且路是沿着悬岩边开凿的,极其危险,稍不留神,就可能出现意外,一来一去浪费的时间更多,走起来也并不快捷,至少需要6个小时。另一条路是个捷径,但需要先爬上一个几乎垂直的山坡,躲过一路带有尖刺的植物,提心吊胆地爬上去,三个小时就可以打个来回。

尼玛拉木选择了这条曲折而危险的捷径,手脚并用呈“之”字形攀爬,她必须快速地穿过,否则不知什么时候就会有落石砸下来。这一路,山势陡峭,泥土风化严重,雨天常有泥石流发生。山谷沟壑之间,你永远不知道会遇到什么,一只野鸡,或是一条蛇。危险随时存在,山里的雨随时会来,洪水也会瞬间上涨,有的河流之间搭两条木头就是“桥”了,而这“桥”基本上都已淹泡在水流之中,她必须快速穿过,而且掌握好身体平衡,这都需要技巧和经验,而经验就靠无数次的穿越行走得来。有时候,她会哼唱一些叫不上名儿的流行歌曲,汉族的藏族的都有,她不知道演唱者是谁,也并不关心,这些歌是她从车载音箱里、电视里、网络上,或者是乡村的街道里听来的,听多了也就会唱几句。她不跟随潮流,但她抑制不了时代的变迁和身边人的变化,所以她也在潜移默化地发生变化,只是她自己不知道罢了。

尼玛拉木远道而来送抵的邮件里,往往是一些毫无价值、令人啼笑皆非的广告。

有了手机,尼玛拉木工作起来就轻松多了,也少跑了不少冤枉路,可以打电话询问对方家中是否有人,不在的话应该怎么办。农忙时节,或者到了挖虫草、采松茸的季节,她还得跑到田间地头去找人送信。一个人,一个邮包,一条不变的路,她随着大山的沉默一起沉默,就这样十几年下来,任谁也会觉得枯燥和乏味。

三小时后,看到了红坡村的屋舍。这时天空忽然飘起小雨,她把邮包又紧了紧,加快了脚步。道路两旁,山野间的梨树上挂满了诱人的果实,尼玛拉木摘了一个,也给我递了一个,甘甜的梨子一解路途的疲倦困乏。

村子里很少有外人来,只要红衣服一出现,人们便知道尼玛拉木来了。这也是她穿红色衣服的理由——她曾经因此而被村民们救过。记得她第一次送邮,是老所长带着她,一路上,教给她所有的经验和躲避危险的方法,如何躲过落石,如何躲过山风。但是有一次,她还是没能躲过,被落石砸中,血流不止。有人远远地看见一个穿着红色衣服的人倒下,及时跑过去用细土撒在伤口上救了她。相比落石,溜索更加可怕!尼玛拉木的弟弟就是在溜索时掉进澜沧江里淹死的,那年才16岁。女人更加要小心翼翼,先得把头发盘起来,曾经有个长发姑娘,因为溜索的速度很快,飘起来的头发被绞进了滑轮,头皮被活生生扯下,惨不忍睹。

尼玛拉木回忆过去在索道上“飞跃”澜沧江的经历,“2006年左右建好了桥,索道就没有了。现在我觉得很开心,不用再在江面上滑溜索冒险了。现在有了桥,送信也方便。”

只要一个村民知道她来了,全村人很快全都会知道,等待邮件的人们便会三三两两赶来,殷切地等待尼玛拉木的派发。红坡村里大多是一些留守的老人、妇女和儿童,男人们大多出门打工贴补家用了。村里人盼着她来,实际上是在盼着亲人们的信息到来。虽然手机普及了,但不是每个人都会用。尼玛拉木从村头走到村尾,不断有人和她亲切地打着招呼,邀请她去家里吃饭喝茶,她对每一个人的回答都是:信还没送完呢!一位老阿爹每个月都在固定的日期等着一封家书的到来,那是他在省城读书的儿子寄来的,他不识字,每次他都会准备好酥油茶,等着她的到来,她也会跟着信中的内容和老阿爹一起欢笑一起忧伤。

送完红坡村的邮件,再前往更深处的红坡寺,经过一座庙宇神殿,尼玛拉木会转经筒,磕头跪拜,祈求吉祥如意。她是虔诚的藏传佛教信徒,遵循着古老的传承仪式。她把邮件递给正在打地基的喇嘛,喇嘛停了手里的工作,签了收件单,打开信件,却发现是一份人寿保险广告折页。尼玛拉木此时也只有摇头尴尬地浅浅一笑。

一封EMS送到了一位正在寺庙里做神龛的手艺人手里,他高兴地打开,给尼玛拉木看邮件里面的内容,那是二十来张他们全家去雨崩神瀑转经时的合影。一盒从沿海城市寄来的糕点,几经询问,送到了一位在田间劳作的老阿妈手里,那是她孙女的节日问候。路过一个盛开三角梅的屋门口,她抱歉地告诉坐在那里等候的老人,没有他的来信,那是她陪着老人一起难过的时候。

尼玛拉木走在艰险的送邮路上, 背后就是梅里雪山,为了节省时间,她有时会选择走“近道”。

女邮差尼玛拉木穿行在梅里雪山下的这块土地,遵循着自己的信仰,并让这种信仰流淌于她的日常生活。在她13年的送邮路上,尼玛拉木溜索、跋涉长达20余万公里,从未丢过一份邮件,无论是八毛钱的平信、网购的包裹,还是快递来的贵重金表,又或者是一封焦急等待的大学录取通知书。现在溜索没了,虽然路上不再那么危险,但工作量不会减少,随着社会的发展,路桥的修通,出外的打工者也越来越多,除了手机通话,人们仍然靠邮件来表达他们的相思,而尼玛拉木就是他们之间情感传递的纽带,这需要长期的坚守和无言的承诺。困难摆在眼前,尼玛拉木也想过放弃,“但是当我看到接收到信件的人满脸微笑的时候,我就想一定要坚持下去。”

据德钦县邮政局局长杨利民说,德钦县邮政局担负着8个乡镇、42个行政村,11个少数民族的邮政通信服务,人均服务人口2500人,人均服务面积300平方公里。由于地处云贵高原和青藏高原的深山峡谷地带,平均海拔3800米,海拔落差接近5000米。特殊的地理环境使得当地的邮政工作开展不易。路远,难走,全年无休,个别地区至今还未通车。 更早些时候,迪庆的女邮递员共有7位,随着工作的深入,其中有3位无法承受艰苦条件选择离职,如今仅剩下拖顶乡、羊拉乡、奔子栏、云岭乡的4位女邮递员。