中学地理教材“二次开发”探究

——以人教版“自然界的水循环”为例

2014-01-13宋健李晓

宋 健 李 晓

(华中师范大学 城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

中学地理教材“二次开发”探究

——以人教版“自然界的水循环”为例

宋 健 李 晓

(华中师范大学 城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

一、问题的提出

我国新一轮基础教育课程改革提倡教师要创造性地使用教材。现在的地理教材已呈现出“一标多本”的多样化现象,教材内容较以往更加简明扼要,栏目类型更加丰富多样,这也给地理教师在教材使用上带来许多不确定性因素。目前仍有许多地理教师无法适应地理教材的新变化,更无法用新的理念去接纳这种变化,这也让新地理课程标准和新地理教材之间出现了一片不确定的宽阔地带[1]。这就要求地理教师打破原有的课程观、教材观和教学观,克服对教材的盲目依赖,重新认识地理教材,从“教教材”走向“用教材教”。教学不能作为简单的书本知识传授与灌输,而应结合具体教学情境和学生学情批判性地、创造性地运用教材的过程,这就要对地理教材内容进行加工处理,对课程资源进行整合开发与利用[2]。因此,地理教师必须具备地理教材“二次开发”的意识,掌握“二次开发”的基本思路与方法,提升教材重构与创造能力。

二、地理教材“二次开发”解读分析

1.地理教材“二次开发”的概念解读

地理教材的“二次开发”是相对于“一次开发”而言的。地理教材的“一次开发”是地理学科课程专家与出版单位共同编写、设计地理教材的过程,而地理教材的“二次开发”则是教师和学生在课程的教学实施过程中依据地理课程标准对使用的地理教材进行增删、调整与重构,从而使之更适合具体的教学情境与学生的学习发展需求的过程[3]。它以地理课程标准为依据,以既有地理教材为依托,基于教材又超越教材,对地理教材进行灵活地、创造性地、个性化地运用,对其它地理教学资源进行选择、整合和优化,以服务于地理教师的个性化教学需要,体现地理教师对教材内容的理解与诠释;同时也能够服务于学生学习需求,有利于学生将教材内容内化为自己知识结构的组成部分。

地理教材的“二次开发”并不是教材内容简单的加工与调整,而是基于地理新课程标准和实际教学情境的“课堂重构”。而且学生也应该是教材“二次开发”的主体,他们不应该被动接受教师对教材“二次开发”的“成果”。教师应该充分了解学生的学习情况,与学生一起进行地理教材的“二次开发”。

2.地理教材“二次开发”呈现的特点

地理教材是地理课程的载体,是地理课程标准的物化,它承载着改革者的课程理念和教学思想,能够激发教师的创造力。通过对地理教材“二次开发”的概念解读,我们可以了解到它具有以下特点:

(1)从教材看:地理教材功能发生了转变

《基础教育课程改革纲要(试行)》指出:“教材改革应有利于引导学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展,同时也应有利于教师创造性的进行教学。”因此,地理新课程教材在功能上发生了很大的转变,为进行“二次开发”提供了广阔的空间[4](如表1所示)。

表1 地理新课程教材的功能转变

(2)从教师看:教师角色发生了转变

《普通高中地理课程标准(实验)》要求地理教科书的编写应以地理课程标准为依据,实现教科书的多样化,使教科书成为教师创造性教学和学生主动学习的重要资源[5]。教学内容的组织要为教学提供必要的空间,充分开发和利用校内外的各类地理课程资源。这意味着教师要超越传统的单一知识传授者的角色,实现多重角色的转变(如表2所示)。

表2 地理教师进行教材“二次开发”的角色转变

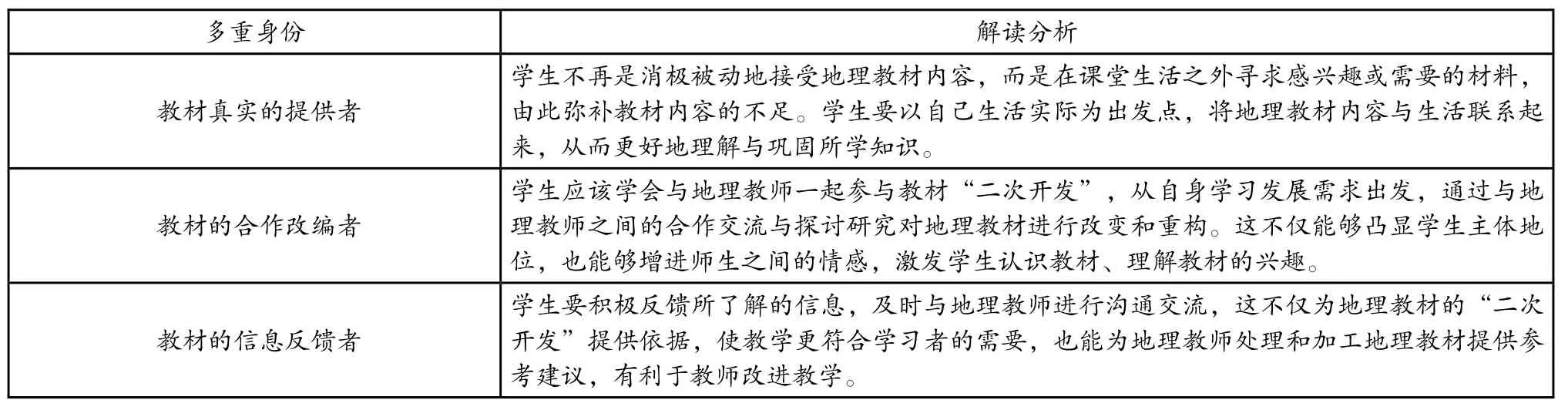

(3)从学生看:学生身份发生了转变

在新课程背景下,学生是地理课程实施的主体,地理教材“二次开发”是学生参与课程实施最现实的平台。在这里,他们可以发出自己的声音,倾诉自己的情感。教材不再是学生直接掌握的对象,而是师生交往、对话的媒介。也就是说学生也可以以多种身份参与教材的“二次开发”(如表 3 所示)。

表3 学生参与教材“二次开发”的多重身份

三、地理教材“二次开发”案例分析

通过对地理教材“二次开发”的解读分析可知:地理教师不仅是课程实施的执行者,更是教材的重建者和开发者。地理教材的“二次开发”并不是地理教师的主观臆想行为,也不是将地理教材简单的“加减”,它要求地理教师要依据地理课程标准,从学生的实际学习需求和现实教学条件出发,对地理教材内容进行深入解读分析,使用灵活有效的教学方法,合理安排教学进度,充分挖掘地理课程资源进行地理教材的重新开发与设计。以下将以人教版“自然界的水循环”为例探讨地理教材“二次开发”的基本思路与方法。

1.对“自然界的水循环”进行教材分析

(1)课程标准解读

《普通高中地理课程标准(实验)》对这一节要求为:“运用示意图,说明水循环的过程和主要环节,说明水循环的地理意义。”同时给出了活动建议:“用计算机设计水循环动画”。通过对该标准的解读分析,可以了解到它主要包括以下要求:第一,学生能够以示意图的形式,通过主要环节的相互联系,说出水在自然界的循环过程;第二,该标准不要求将三种水循环解释到位,但应以海陆间水循环为主;第三,水循环的地理意义是本条标准要求的重点;第四,本标准将落脚点放在陆地上,所以要对陆地各水体之间的关系、水资源及其更新以及水循环对气候、生态、地貌的影响给予关注。同时,教师应该学会设计水循环动画辅助教学。

(2)教材内容分析

“自然界的水循环”是人教版高中地理必修一第三章“地球上的水”中的第一节内容,水循环作为地球上能量和物质运动的重要过程之一,与第二章“地球上的大气”和第四章“地表形态的塑造”联系密切,在全书中占有重要地位。同时本节作为第三章第一节,为后两节的学习起到了铺垫作用。

本节内容主要包括“相互联系的水体”和“水循环的过程和意义”两部分(如图1所示)。第一框题简要介绍了各种相互联系的水体,并指出陆地上的各种水体之间具有水源相互补给关系,为学习水循环做铺垫。第二框题是本节内容的重点,同时也是难点,主要通过水循环示意图,详细介绍了三种水循环,其中以海陆间水循环为主,然后以活动形式说明人类对水循环过程所产生的影响,最后说明了水循环主要具有以下地理意义:第一,维持全球水量动态平衡,促进陆地水体更新;第二,调节纬度间热量收支平衡;第三,海陆间联系的主要纽带;第四,塑造地表形态。

图1 “自然界的水循环”知识结构图

通过本节知识的学习可以培养学生搜集材料,学会运用辩证的观点分析和解决生活实际问题的能力,增强学生对水资源的忧患意识,树立科学的资源观,认识自然界的水循环的动态平衡,进而受到辩证唯物主义教育。

(3)教材存在不足

本节教材从整体上很好地契合了新课程标准的基本要求,教材内容在呈现方式上体现了叙述性课文和活动性课文的紧密结合。但也存在一些不足之处:第一,教材对于“相互联系的水体”阐述篇幅过多,而对本节的重点知识“水循环的过程和意义”阐述较少;第二,教材中设置的读图思考中的“图3.2 陆地上的水体及其相互联系”与所设置问题关系不够紧密,且问题设置也不能反映出课程标准的要求;第三,对于水循环的地理意义仅以文本叙述的形式呈现,不利于学生理解与掌握。且设置的黄河下游断流有关的活动栏目与学生生活联系不够密切。

2.对“自然界的水循环”进行“二次开发”

(1)添加

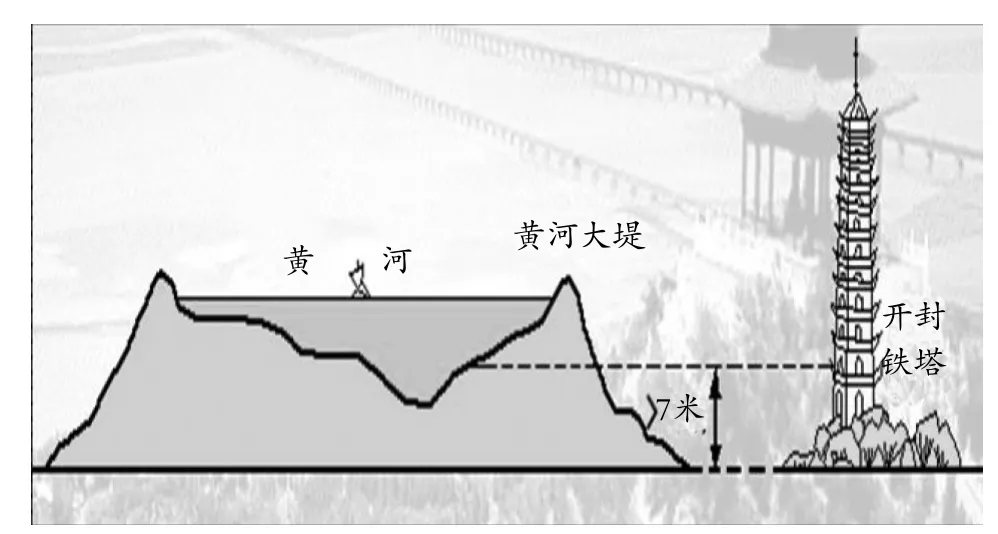

地理教材的编写不仅要“利教”,也要“乐学”。人教版对于本节知识的新课导入方面没有作任何设置,虽然方便教师进行灵活的教学设计,但不利于学生自主学习。为了满足学生的学习发展需求,教师在设计教案和学案时应将这一部分进行补充。笔者在对比参考了四个版本的地理教材之后,认为教师可以采纳中图版关于水循环这一节的教材内容导入,即让学生课前自主进行“模拟水循环”实验。而在讲述水循环的地理意义时可以结合所学习的“地球上的大气”以及生活中的案例,比如搜集长江东流入海、黄土高原地貌等图文资料来分析水循环是如何塑造地表形态的。另外,也可在教材中添加黄河下游出现的“地上河”剖面图(如图2所示)以及黄河下游断流的真实图片,这不仅直观形象,还能够激发学生阅读兴趣。

图2 黄河“地上河”剖面示意图

(2)替换

在讲述水循环的过程时,教材呈现了一种彩色水循环示意图,但是图中对水循环的三种类型表述不明确,且不利于学生进行绘制,建议将“图3.3 水循环的示意”替换成图3。这样不仅将海陆间水循环、陆地内水循环、海上内水循环的各主要环节表达清楚,而且便于学生绘制。

在教材“活动”设置中提到的第二、三问可以直接将问题换为“济南素有泉城之称,但近几十年来泉水经常断流。请分析出现这种现象的原因。”因为这类问题贴近生活,能够激发学生探究问题的兴趣。

(3)删除

为了满足学生学习需要,保证教学效果。教师应将本节教材内容中读图思考的第二问“河流与湖泊的关系十分密切。假设河流水位与湖泊水位有差异,分析它们之间的补给关系。”删除。因为这一问题并不是本节内容的重点和难点,而且这一问题对于学生来说并不容易理解,教师还需借助河湖水补给关系图才可以解释明白,会影响教学进度。

(4)调整

教材在“相互联系的水体”中多次提到淡水资源对人类的重要性,这一部分内容与第三节“水资源的合理利用”,建议调整到第三节进行学习。关于黄河下游断流的原因与措施分析也可以调整到第三节“水资源的合理利用”进行学习。将这两部分内容进行调整,不仅有利于保证教学进度,以及教学内容的步步递进,也有利于减轻学生学习负担,突出教材内容的重点。

3.反思升华

地理教师在完成地理教材“二次开发”之后,还需要将其运用于教学实践中去,在教学实践中进行反思总结,在参考主要地理教育期刊相关文献资料的基础上,将自己所做的教材“二次开发”实践研究上升为理论研究,并进行成果表达。同时,地理教师也要积极参与校本地理教材的编制与课程资源的开发建设,加强与其他地理教师的交流与合作,以促进地理教师的专业化发展。

四、结语

在新课程背景下,地理教师要实现教学目标,提高教学效率,就必须对地理教材进行“二次开发”。这就要求地理教师要提升地理教材“二次开发”的意识和能力,掌握“二次开发”的方法与技巧。在地理教材“二次开发”过程中,地理教师必须考虑地理课程标准、地理文本教材、学生学习发展需求和实际教学情境等因素,认真解读地理课程标准,并在分析地理教材的基础上对地理教材进行加工处理,主要是进行添加、删减、替换和调整,以满足地理教师实际教学和学生实际学习的需求,从而培养地理教师创造性地使用教材的智慧和教材重构能力。总之,对中学地理教材进行“二次开发”是解决地理教材内容局限性与学生学习需求多样性矛盾的有力措施,是促进地理教师专业化发展的有效途径,是激活课堂使其焕发出生命活力的关键所在。

[1] 沈健美,王祖浩.教师“教材二次开发”的现状透视[J].现代教育论坛,2013(4):24-28.

[2] 李家清,陈实.中学地理课程标准与教材分析[M].北京:科学出版社,2012:71-90.

[3] 俞红珍.教材的“二次开发”:涵义与本质[J].课程•教材•教法,2005,25(12):9-13.

[4] 朱学尧.地理教材“二次开发”的策略——以人教版“冷热不均引起大气运动”为例[J].中学地理教学参考,2013(8):29-30.

[5] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003,04:23-34.

[6] 俞红珍.教材“二次开发”的教师角色期待[J].中国教育学刊,2010,01:82-84.