区域考核要求与复习对策

2014-01-13王卫兴

王卫兴

(浙江省回浦中学, 浙江 台州 317000)

区域考核要求与复习对策

王卫兴

(浙江省回浦中学, 浙江 台州 317000)

区域地理学是地理学习的重要内容,也是地理教师最难把握的教学内容之一。本文在明确并解读课程标准和考纲对区域地理学习能力要求的基础上,提炼出区域地理考核特点,并基于上述研究提出区域地理复习策略,分别为:建立区域地理知识模型,掌握区域地理特征的描述和阐释方法;建立区域整体性与差异性的思维方法,分析和比较区域特征与区域差异;建立区域发展分析模型,提升知识迁移运用的能力。

区域地理;复习;区域地理知识模型;区域地理分析模型

区域是地理学最常用的基本概念之一,也是地理学的主要研究对象。区域通常是指一定的地域空间,包括自然区域、农业区域、工业区域、城市区域、政治区域等。近年来,区域地理一直是高考文综试题命题的重要内容,往往成为综合能力测试中地理试题命题的切入点。区域地理的学习,必须是以掌握一定的区域基本知识为前提,其核心在于通过分析、解剖案例,提取相关的地理基本原理,而发现区域发展问题、提出区域发展对策是研究区域地理的目的,最终让学生掌握分析区域可持续发展的基本思维方法。

一、区域发展的考核要求和特点

1.区域发展的考核要求

(1)考试内容。根据2013年浙江省考试说明,区域发展考试范围为:区域存在的环境与发展问题及其产生的危害以及有关的治理保护措施;流域开发的地理条件,开发建设的基本内容,综合治理的对策措施;区域农业生产的条件、布局特点、问题,农业持续发展的方法与途径;区域能源、矿产资源的开发与区域可持续发展的关系;区域工业化和城市化的推进过程,产生的主要问题及解决措施。同时,要求牢固掌握系统地理的重要地理规律和地理原理,重视运用系统地理知识分析地理区域,提高综合思维能力。考生应熟练掌握五大地理规律:地球运动规律、大气运动规律、地壳运动规律、水体运动规律和地理环境分异规律,准确运用四大区位理论:农业区位理论、工业区位理论、城市区位理论、交通区位理论。

(2)能力要求。近几年的考纲从以下四个方面提出能力要求:获取和解读地理信息的能力;调动和运用地理知识和基本技能的能力;描述和阐述地理事物、地理基本原理与规律的能力;探讨和解决地理问题的能力。这四个方面的能力要求是高考对学生综合能力考察的分解,也应该是高考备考的最终落脚点。四个能力要求环环相扣,充分地体现新课改的理念。从区域地理角度看,具体能力要求主要表现为:区域空间地理位置的认定,区域地理事物和现象特征的描述,区域地理事物和现象形成原因的论证,区域地理事物和现象变化规律的分析,区域发展存在的问题及治理措施概括等。

2.区域发展的考核特点

(1)从考核内容上,突出主干知识,强调区域发展。关注全球气候变化、自然资源对人类活动的影响,地理环境对区域发展的影响,人类活动与区域发展之间的联系等,仍将是今后高考重要内容之一。在高考命题中往往在区域特征的大背景下考查区域的主干知识:地形、河流、气候与农业区位分析;矿产、能源、工业、城市区位分析等等。同时,在区域发展考查中多侧重典型区域自然条件对农业生产的影响及其对策、典型地区经济发展、流域的综合开发和治理、资源利用问题及对策、产业转移和产业结构的特征与成因及影响等方面。

(2)从考核形式上,选择题、综合题都有,但以综合题为主。题目多以区域图、示意图、等值线图、柱状图和表格等形式呈现信息资料,往往从区域自然地理切入,延伸到区域人文地理特征,归结到对人类活动的反思,以考查自然条件的影响、社会现象变化的成因分析等。设问都是建立在对地理位置的判断、区域特征再现的基础上,设问的一般思路是:空间定位、事物描述、现象归因、结果演绎、行为归因等。

(3)从能力考查上,突出案例研究,强调结合实际。通过高考渗透地理课程改革“让学生学习对生活有用的地理知识”的新理念,加强地理思维能力和实际应用能力的考查,彰显地理学科特色。要求学生综合运用所学知识进行分析、推理、解释、说明,考查学生灵活运用知识的综合素质,主要侧重于考生对图表、文字材料的阅读和提取有效信息的能力,对区域地理的综合分析,对自然条件、自然资源分布的识记能力和迁移能力,对自然、社会现象和事物分布成因的分析、论证能力以及阐释地理事物的能力等。

二、区域发展的复习策略和方法

1.建立区域地理知识模型,掌握区域地理特征的描述和阐释方法

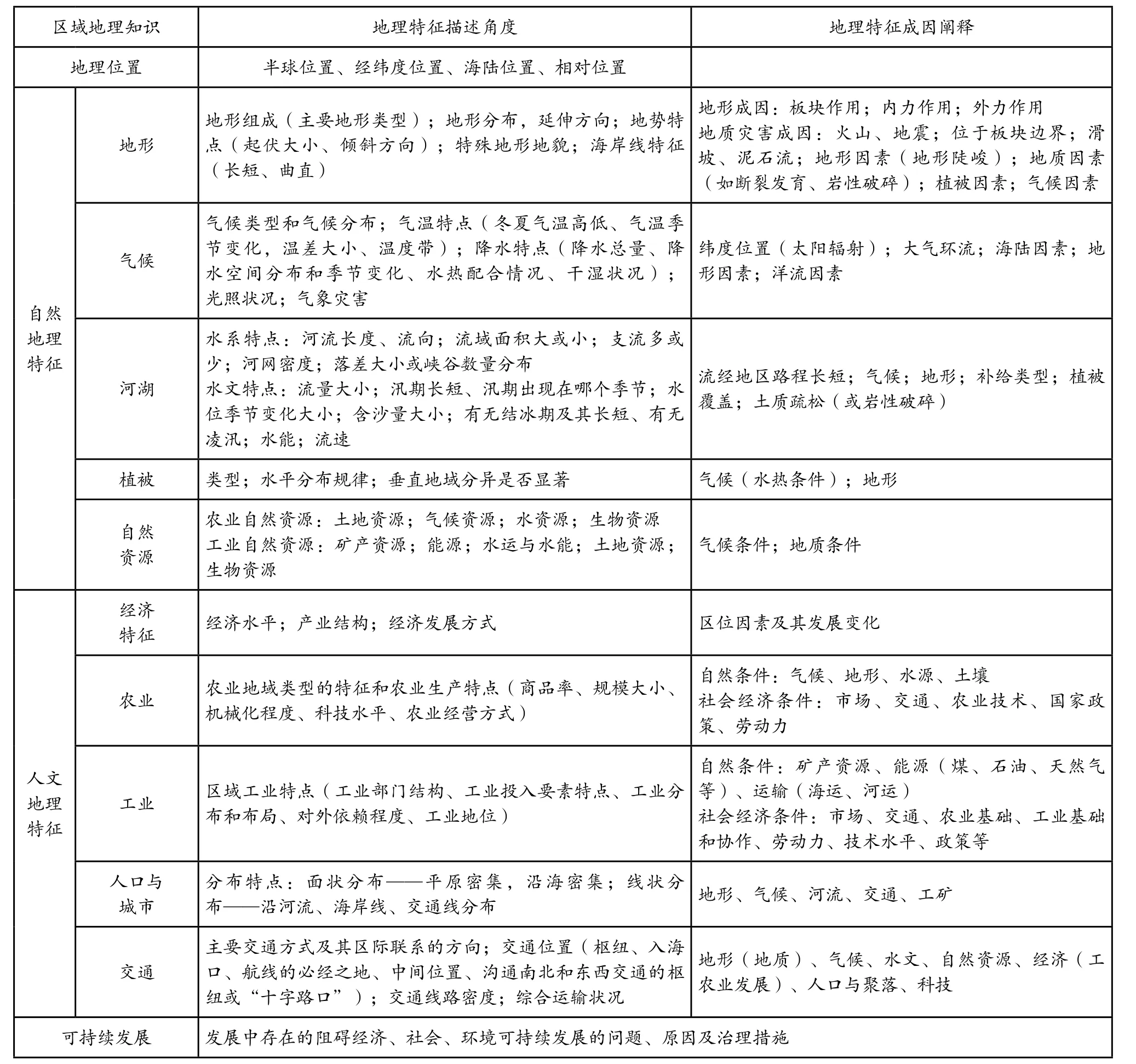

区域地理知识模型包括地理位置、自然地理、人文地理、可持续发展过程中的问题。将区域地理的有关知识归纳为这四个方面,在头脑中建立了这样的知识模型,就可以使杂乱无章的知识变得有条有理。区域发展的分析和评价建立在该区域自然地理特征和人文地理特征的基础之上,描述和阐释区域地理特征的基本思路如下表1所示。

表1 区域地理特征的表述与阐释

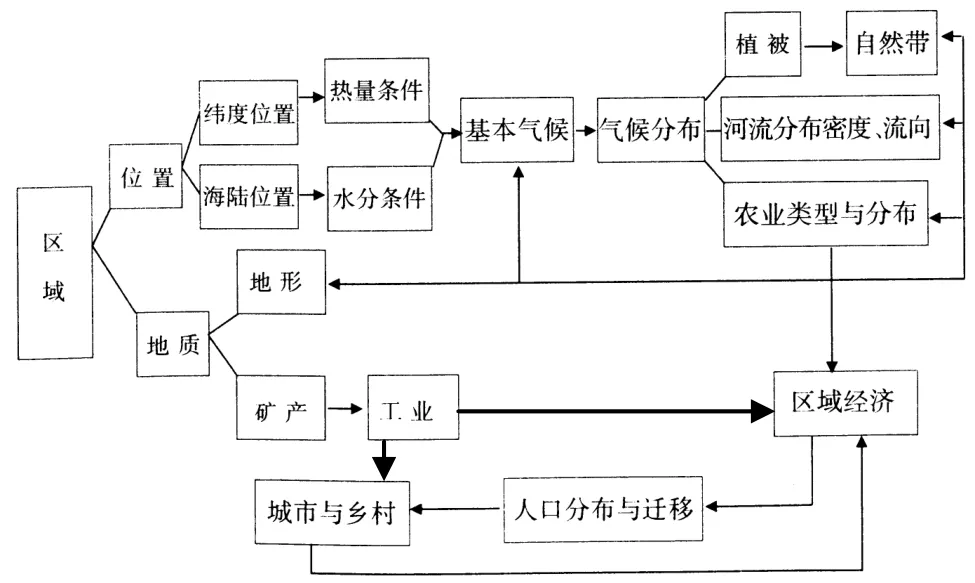

2.建立区域整体性与差异性的思维方法,分析和比较区域特征与区域差异

区域地理涉及的内容繁杂,区域之间又缺少必然的联系,在复习中用系统地理的知识和方法指导区域地理复习,在理解中记忆是事半功倍的方法。首先,使区域各地理要素之间建立起有机联系(图1)。例如区域的纬度位置一般影响该地区的热量(气温),海陆位置、大气环流一般影响该地区的降水,所以根据一个地区的经纬度位置和海陆位置就可以大致判断该地区的气候;而气候和地形因素又影响该地区的河流水文特征、农作物的种类与分布,甚至交通与城市分布;气候、地质条件影响该地区的土地资源、水热资源、动植物资源、矿产资源,各种资源和工业的分布又有一定的联系;区域的地理区位、资源又影响该区域的政治经济发展。其次,要抓住影响区域的主导因素,归纳出区域最具特色的特征。如欧洲西部地区,海洋性气候特征显著是本区最突出的区域特征,位于温带大陆西岸是形成这一特征的主导因素;干旱是中亚最突出的区域特征,深居大陆内部距海较远是形成这一特征的主导因素;高寒是青藏高原的主要特征,海拔高是形成这一特征的主导因素。抓住知识联系,理清知识脉络,形成知识网络。在复习中要弄清每一个区域各种自然要素之间、自然要素与经济发展之间的因果关系和制约关系,形成有利于记忆的知识结构和知识网络,如中亚地区的知识网(图2)。第三,要比较区域之间存在的相同点和区域差异,通过列表对比、观察对比、类比归纳、发散演绎、因果联系等方式,获得不同区域的典型特征的认识和综合分析等思维能力的方法。例如:比较北纬60°纬线经过的亚欧大陆东、中、西部气候;比较南北美洲地形、气候;比较南美洲南端大陆两岸气候和生物的差异性;比较南北纬30°~40°的大陆东西岸气候及其特征;比较非洲的马达加斯加岛东岸气候与澳大利亚西海岸气候;比较美国东北部工业区、德国鲁尔工业区特征和形成原因等等。

图1

图2

3.建立区域发展分析模型,提升知识迁移运用的能力

在把握区域地理特征和地理各要素之间联系,形成地理思维模式的基础上,分析评价区域发展的主要优势条件和限制性因素,发现区域问题,提出区域发展对策,确定区域发展方向,培养学生的可持续发展的观念,这是区域地理学习和应用的高级阶段。区域地理学习最佳的办法就是采用案例学习法,在分析具体案例中注重方法的培养和抽取地理原理能力的培养,即能从个别到一般,掌握带规律性的知识和能力,也就是“通过一个或一组实例的学习,使学习者在掌握这个或者这一组实例的基本内容基础上,学会学习相同或相似类型知识的基本方法”。在实际学习中,学过案例后不会应用,即知识迁移能力较差,出现新区域的类似问题不会答或是漏答的现象非常普遍。新课程高考的背景材料脱离课本已成为显著的特点。因此,在教材选取的典型案例探究的基础上,备考时应该改变以往死记硬背课本知识和课本案例的做法,重视案例探究和归纳分析案例的方法与结论,以此进行案例迁移,特别是运用地理原理进行探究学习,解决相似或相关的问题,真正体现“学习有用的地理知识”的要求,提升知识迁移运用能力。如我国水土流失面积广大,严重影响了社会经济的可持续发展,在教材分析黄土高原水土流失自然原因、人为原因和治理措施的基础上,选择我国南方低山丘陵和云贵高原等区域与其进行比较分析,有助于学生更好地领悟所学知识,并有助于加强学生的理解记忆,构建此类题的思维模式,建立水土流失区域的一般分析模型(表2)。再如在分析东亚西部土地荒漠化的问题时,既要分析荒漠化产生的自然原因(气候、植被因素),又要分析荒漠化产生的人为原因(土地利用方式的不合理、农业产业结构的不合理、水资源利用不当),在荒漠化问题的探究学习过程中,注意拓展延伸到分析中亚咸海周围地区、非洲的土地荒漠化(盐碱化)问题,以及我国西南地区的石漠化等,在类似区域的分析时,找出该环境问题的共性和区域差异。在教学的过程中,对案例分析的思路以图表的形式呈现,利于学生思维模式的建立,也利于学生对相关问题做到举一反三。