夜洪

2014-01-13唐棣

唐棣

一

“少爷,还是让我……”章演达揉着眼睛对阿婆说:“您还是听我的吧!”当年,章演达年轻的父亲章量才带她走上这座楼,然后指着同一个房间对她说:“你今后就住这里。”

现在,章演达像他父亲一样从楼上走了下来。章演达小的时候,阿婆喊他“少爷”,如今这么喊,就显得有些滑稽了。除了这栋深巷中的石楼,他已一无所有。章量才失踪的几年里,全靠阿婆照顾着章家,她跟章演达奄奄一息的母亲说的最多的是:“章家还有我呢,再说,老爷很快就回来了。”直至乡人聚集到章家宅院前的那个黄昏。那个黄昏里的光线从阿婆手上流到了母亲手上,他们紧紧地握着手。后来,随着手掌的分离,光线毛茸茸地戳满一地。

父亲章量才的失踪和洪水有关。

时值梅雨季节,很多屋顶都需要修葺。于是,在那天的清早,几个勤快人出现在了屋顶。他们躲过那场洪水的同时,也目睹了河水淹没良田的惨状。洪水是从新桥西的一口井里涌上来的。这只是他们几个说法。章演达在这几个人活着时问他们,看见他父亲没有?几个人口沫横飞,继续讲述大水如何沿着每条巷泼向了新桥。几人抱作一团,顺水漂去。“你父亲——量才老爷也在其中。”他们中的一个扭过头来说。洪水退后,量才老爷并未出现在下游的河床里。被晾晒在河床里的人面面相觑。他们描述大洪水像一次集体出游!乡人们说,后来他们是排成男女两队涉水回到新桥的。当出游的人群踏着跳跃着小鱼的路面走回来时,小镇上空的明亮中飘荡着白帆一样的云。大片的乌鸦穿行其中,来自于夜晚的可怖的哀鸣吓得人们不得不急匆匆地返回家中,将屋顶、石墙、窗户上盖着的水藻清理掉。洪水在深夜铺天盖地而来,从水下看到的天空反射着水底的幢幢人影。

眼下这一天草腥味浓重,章演达咳醒后再没睡着。他微动着鼻翼,来到二楼,倚栏远眺,视野投向远方,只觉得远山、近水无一不被回忆湮灭了。

二

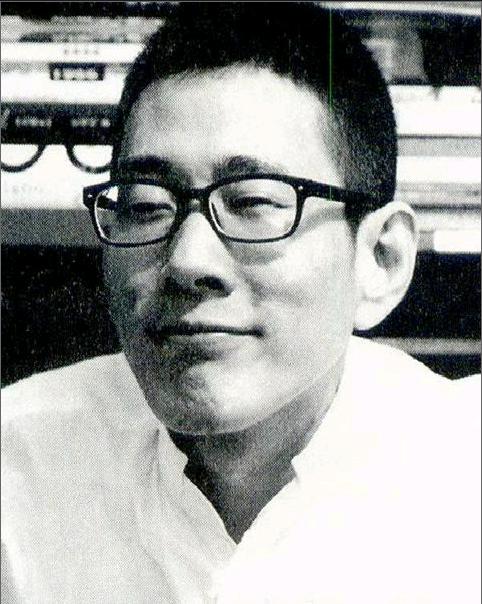

“少爷,进屋来!”章演达的回忆里始终飘荡着这个声音。他一闭眼便会看到阿婆从母亲的床边倏地站了起来。现在,屋内只剩一纸旧照,一盏香炉,以及满屋取而代之的檀香味。这是章演达给父母上香的日子。阿婆站在楼梯边,像记忆中一幕的补充一样。父亲的牌位就在那里。虽然,新桥人说,量才老爷也许没死!可他们还是在洪水过后的第二年,就是下葬他母亲时仍多打出一副棺木,并在里面装满父亲的书籍。最后,覆上一张他当年在外面漂泊时的照片。照片里年轻的父亲站在一簇红蓝花丛边,一只手掐着一朵盛放的花朵,表情有点不知所措。身体斜斜的,面前摆着一个石钵。钵里堆满花瓣。大概是因为经过反复杵槌而蒙上了一层红黄相间的色泽。“还记得……”阿婆拿衣襟擦了擦眼睛,旁若无人地说着。章演达叩完头退出屋。阿婆在屋里轻轻擦拭量才老爷照片的慈祥模样,仿佛抚摸的是一个婴儿。这张照片(章演达细致观察过)与埋入土下的那张照片背景相同,除了表情略有改变外,就是他手上已空无一物。

父亲章量才回新桥的目的是为调制(据说是章演达父亲当年的救命稻草)一种神奇颜料。这种颜料曾让他可以在雨夜追捕中找到了清晰的 “¤”的符号躲过了一劫。现在,他努力完善着这种颜料,令它能历久地保存下去。这场革命要进行到什么时候?他尽量不去想,只觉得精心地甄选出配比的胭脂才是最重要的。有时,在章演达母亲睡去后,章量才端起一个小瓷碟,顺着阁楼的阶梯,悄悄地走到院中。趁着浓稠的夜色,将院角植着红玫瑰的花瓣采下撵入磁碟中,然后缓缓地挤出汁液。章量才嗜书如命。如今,他的书都闲置在阁楼(这些书是他在外面求学时研读的植物图谱)。这些草木的构成早已被他深深记忆,这些花朵的味道他更是了如指掌。多年前,他便学会如何保存当年的棉花并把它晾晒成干。所以,当挤完花汁,低头等待丝丝汁液浸入棉花片中时,所展露出的笑容是十分愉悦的。阁楼窗台上摆着的几个罐装的棉花片。用时,打开一罐,在夫人面前开启,取出一两片放入手心挤一滴出来。“你来闻闻!”说着,他用手推匀后拍在自己的双颊上,“今晚,我的任务就结束了。”“停手吧,听说杏佛和鸿昌同志都出了意外!”他不是第一次听章演达母亲说这样的话。他就像没听见一样,继续将各种各样的胭脂斟入一个钵……

三

章演达的母亲生完他后害了一种病,很多人知道章家少奶奶发病时会把梦境和现实记混。譬如,她梦见家里唯一的女佣生了个女孩(章演达是在女佣生下一个姑娘时出生的)。有一次,女佣正在屋里照顾两个孩子,忽然听见门响,追出去看时,门敞开着,人已不知去向。原来,少奶奶一个人跑去了河边的树林。大家发现她时,她正往身体上盖土。章量才冲进密密匝匝的人群,看见土已覆盖了她的腰。“你还没死呢!”他手扒着土说。镇上人没有听懂过他们的话。大伙上前帮忙,便跟大伙解释:“她记错了。”阿婆将拿在手里的香柱轻转,再趁章演达低头的瞬间,点燃火柴,另一只手迅速地一晃:“小少爷!”

章演达小时候的邻居,现在是一个作家,他在阁楼上阅读着寄自远方的新作。似曾相识的感伤将他笼罩。他望向窗外,冰冷下来的季节正在小镇的街巷中蔓延。搁浅在石榴河里的驳船上,偶有人手扶船舷,站在那里,挥动棕色斗笠……“喂——”他喊。“哦——”经过河岸西去的送葬队伍中,一个黑胡茬的汉子回话,说完便把手狠狠拍在一个哭泣的妇女的屁股上。驳船上的外乡人看着他摇摇晃晃地走远,才把手上的斗笠戴回了头。锣鼓声自河上传来。外乡人喊声的具体内容早已淹没在岸上的喧闹声中。船舷上的人站在西风中。章演达模仿书里叙述的样子,面朝空旷,伸展手臂,想象黄昏时的河面,驳船搁浅的地方渐渐亮起一团微弱的渔火。

章演达回到新桥以后足不出户的行为令娥妈想起了量才老爷。那段可怕的岁月里,新桥人议论着消失掉的人。丧葬的锣鼓几乎每天都要在小镇的角落响起(没人知道,章家阁楼上那段时间充满了碎碎的脚步声)。有时,章演达循声而去,拐过一条巷弄,来到一条更狭窄的小巷中。两旁整齐地戳着一层一层的石楼。他在小巷里自东向西行走。突然,一处门栏边闪出一个红色的“¤”的符号。在新桥无论结婚,或有人死去,他都会跑过去听热闹。“为什么你爱听那些满身烧纸味的人打鼓?”小娥问。“你不喜欢?”他说。“上辈子,估计你就干那个的。”她说。不知为何,凡事都要有原因。譬如说,听锣鼓的事。小时候,他便被丢了一回。娥妈说:“那时咱们新桥来了很多陌生人。天知道是不是人贩子。”量才老爷告诉儿子:“后来,在井里找到你(还好当时井里没什么水)井边咚咚的山响,你却睡得很沉。一家人正在为死去多年的儿子合婚。冥婚在新桥比比皆是。动不动就会有人失踪。开始,有报官的。后来,事情越来越多。”“一个月圆的日子,少奶奶带你去河边……”娥妈补充说。章家少奶奶是很少出现在新桥镇人的视野里的。在新桥人的描述中,她是一个神秘而冶艳的女子。章演达对当时的回忆也只一些前后的片段——娥妈正在院里给我一片一片剥粽子,之后,她专心喂我吃,未听到母亲的叫声。原以为,父亲会为此数落她。但没有,父亲只是从阁楼上走下来。他来到我们身边,和娥妈说:“我们最对不起的就是孩子。”

四

当时,章演达和娥妈住在阁楼对面的那间屋里。他的好奇心是因为清晨和父亲在门口相遇。父亲总是一脸疲惫。章演达停在门口,听父亲说:“不该看的别看!”(他不懂这些话的意思。但父亲严肃的样子,让章演达知道,父亲在阁楼上干着一件很重大的事情。)然后,章演达看着,父亲朝楼下母亲的屋里睹了一眼。坐那间屋里的母亲一副冷漠的样子。章演达看着父亲转头回了屋,又看了一会儿母亲。他把这一切怪在弥漫其中的胭脂气味上,就觉得谁在里面呆久了都会变成那样。自从母亲说,楼上人都疯了后,章演达每次来给她请安前都会在院中井边的水桶里撩水泼一泼眼睛。屋里昏沉的光线似乎感染到了他的眼睛。冷漠佐证了她满怀不愿外露的情感的存在。当母亲走在了人群中,章演达跟在她身后,扑鼻的香味在人群中飘散。天一点点地黑下来之后,人们便听见“演达——演达——”的呼喊声。“少奶奶说把你掉啦!”娥妈每学起这段都会感叹,少奶奶像掉了魂一样!因为,从那时起,章演达的母亲嘴里便只剩一句:“……迟早剩下我们娘俩。”这话也无头无尾。章演达后来被找到了。表面上看,只是贪玩,挤在人群里看打鼓,一个不小心掉进井里。她说:“井里没有水!”而忧心忡忡的父亲却说:“很快,大水就来了!”

章演达十五岁的那年,娥妈把小娥从乡下接回章家宅院。毕竟,这十几年章演达母亲疯病越来越重,没办法照顾孩子,娥妈只得把自己的孩子无奈地送回了乡下老家。再见面时,章演达记不起小娥。他们的再次相遇是在楼梯旁。“还不叫少爷!”娥妈让女儿喊章演达。一张陌生的脸孔站在了章演达的面前。在他们相处的五年间发生了很多事情。章演达为小娥从母亲的屋里偷过胭脂。每次一小盒,他极喜欢看小娥把淡红色抹上脸时露出的神情。那时,石榴河对岸几乎日日有婚礼或送葬的队伍,由近而远地闯入他们的视野。当他们游戏累了,小娥弯着腰,撩起河水洗去脸上的胭脂才回家。“等一会儿。”章演达看不够。“明天还有呢!”她说,“你看!”

五

小娥出嫁的日子定在一个晴朗的上午。章演达对此一无所知。那天,推窗向远天瞭望时,天上飘满了絮状的阳光。在阳光捩开一道缝隙处传来了一阵锣鼓响。声音渐渐强烈,娥妈忽然闯进了门,跟趴在窗口的章演达说:“少爷,小娥嫁了河西的好人家。”章演达把手搭在窗台上,眼神很快地从娥妈喜悦的脸上转向窗外。后来,他让娥妈退下。娥妈一出门,窗口便紧紧关闭。据说,小娥在轿子里时而拿手指轻轻在红帘上掀开一角向楼上看。红轿子停在章家宅院门口。小娥旁若无人地把手伸出帘子,使劲地朝阁楼上的窗口挥舞。阁楼的窗口一直没有打开。新郎傻呼呼陪笑着。“到时我再告诉他。你不到这里来了。”小娥并没听母亲的话,在一座桥头,整个队伍在河左岸兜了一个弯,依旧走入了这条她熟悉的窄巷中。小娥远嫁他乡不久,娥妈便开始在深夜咳嗽。

新桥是个老得不成样子的镇子。在新桥遇上一个长者,他多半会蹒跚着向你走来,在你的肩膀上拍一下,用浓重的马州方言跟你说:“这里的石楼大多是在我——你看我有多老了——出生前在窄巷两旁戳好的。我出生以后,这里再没新修过什么房子。”

章演达在一个深夜开始了咳嗽。这种咳嗽和新桥老人们的晚年如影随形。这几年间,他迅速老去。再次走出院落,见到他的人都吓了一跳。过桥时,一个声音从一个巷子里传了出来:“是——章少爷么?”章演达回头看去,使劲地分辨着对方。“章少爷!我是娥妈的弟弟啊!”“哦哦。”“听说你要把阁楼租出去?”

之后,娥妈的弟弟带着一个背着相机的姑娘走进了这个宅院。院里植满了芬芳的植物。章演达被植物簇拥着,它们越来越蓬勃地生长起来。有些攀爬植物已绕到了楼顶的木柱。茂盛的枝叶覆盖了阁楼的窗口。“章少爷,我给你带来一个房客。”这个来自苏州的房客住在了阁楼上。她吴侬的腔调在章演达听来十分蹩脚。她说自己是记者的呀,您是这里的少爷?你看起来真慈祥的呀,这里有新鲜的风俗没呀……这姑娘好像每天都很忙。早早便能听到一串灵巧的下楼声。那时,章演达的咳嗽刚刚平息。在他眼里这个也叫小娥的姑娘像一只兔子,一天到晚蹦蹦跳跳。“小娥可不这样……”章演达如今深陷回忆。显然,他有点厌倦对失眠的恐惧了。小娥说,她从不失眠。章演达接着说,“那你就不会懂失眠。”

六

新桥人说章演达少爷遗传了他母亲的漠然态度。回新桥那夜,娥妈当时还活着(只有些行动不便)。他坐在颤颤巍巍的娥妈面前,娥妈用颤颤巍巍的手摸索着他:“我就知道你会回来。”她用力睁着眼睛,发白的眼里依旧很空洞。他们坐在院中,月光照着他们。多少年后的这一夜,他和小娥(一个来自他乡的姑娘)在同样的背景下说着话。“从这里过去,那边是甪山。”章演达指了指远处黑暗中的一片暗灰色。

“露山。”她说,“露水做的?山里有什么呀?”章演达说:“有个庙,现在庙里大概没什么了。你站上那,可以看到另一个新桥。”“我今天在桥上看见一条船。”她说。“我小时候整日泡在那里……原来,我记得,那条船上住着一个戴斗笠的人,集市了,人一多,他便把斗笠摘下,给新桥的女子晃动他的斗笠。告诉你吧,传说他是一个外县的官员,革命了,县城大乱,他被沉河。绳扣的松动救了他一命。他活了下来,五年间隐姓埋名四处寻找家人,打听到最爱的姨太太给人拐到了新桥。他身上只有一点钱,在赌场上赌红了眼,到底是把自己三根手指压上了。那一局使他换来这条小船。他划着船,一路忍痛来到新桥。”“那人他找到了么?又为什么不带她走?”“他看那女子带了个孩子……”章演达抹了抹眼睛,又想:“我的小娥再睁也没这么大!”夜深了。章演达对面的人影一会儿清楚一会儿模糊。结束谈话时,小娥问:“你骗人的吧?”很多天过去,章演达只把故事讲到了这里,然后,小娥悻悻地再也问不出什么——“他一直待在船上不肯走,也不肯到岸上。听说女人每年月圆之夜都会去给他送点东西吃。或者说,看看他。”

以前听新桥人讲起这个事,章演达也觉得骗人。可有人觉得这是真的,就像这个老人对你讲他的头发越来越白,终一日,白得你再也无法从空气中发现它。又一天,小娥从门外走了进来,“听说,娥妈很会骗人。她告诉大伙的,都是假的。”章演达一笑。

七

章演达头上的霜色越发浓重了。现在,他把痰盂拿在手上回屋。他习惯了这间母亲曾经住过的屋子。习惯是一件小事。譬如和任何人,对他那五年在哪里干了些什么一贯的只字不提。记得章演达也曾消失过的乡人也都渐渐淡忘了这一切。章演达有时在巷口看着一队队白衣人群经过,都会打听一下谁死了。“孤单单,死了好。”送行人在他的语气中发现不了半点悲伤。在明亮如雪的阳光之下,他习惯性地抹了抹眼睛。远处的锣鼓声里,人影幢幢。晃得太厉害了,他便多抹几下。他在巷口的树影里看着过路的人。红色的“¤”符号不断被陌生人忽视(小娥好像什么都装进了相机,除了这些含义丰富的符号。)章演达给小娥说,“我有个小时的邻居不晓得还活着没有。记得年轻时,看过他写的书。他给我写信说,新书已寄过来了。我在阁楼上等了很长时间。那时,看着书里的骗人话还会对窗外想一下,晃动的斗笠、远处的锣鼓、大婚的人群、院外迟迟不去的花轿……现在不会了。”多日的相处已让他们变得不再那么陌生。此刻,小娥学会了不去打扰这个老人。听章演达说话,她则不停按动着相机的快门。章演达说:“看那边。鼓队啊、断指人的斗笠啊、送葬人群啊、还有,还有花轿……”

死去的老光棍娶了疯二妈。章演达记得小时候和小娥在河边偷偷过家家。每次都要喊疯二妈(喊她,小芸,小芸)来当女儿。然后,把剩下的胭脂都给她抹上。小芸沿着新桥的巷子没日没夜地跑。如今,一头栽进了井里。据说,她瞪大的眼睛是被一个陌生人的手给合上的。章演达觉得很神奇。作为新桥年纪最大的人,他要给他们合一次冥婚。就这样,章演达被几个人扶上甪山。在庙里,他给神灵叩完头,把写有两个人的名字的红纸在众人面前黏在了一起。“孙柱。”章演达弯腰把另一张写着“疯二妈”名字的红纸拎起来,在风中晃动,“美死你啦!别光点头。”然后,章演达又叫了声:“小芸!”再把另一张写着光棍名字的红纸,拎起来,在风中晃动。“这光棍苦,打小没爸没妈。”“孙柱,你也看紧她,别再跑了。”围拢在旁的一圈人莫名互看。章演达也看了看天。“时辰到!”随着他的喊声,锣鼓声响了起来。他们跟前的红纸随着鼓声燃成了一抔灰。章演达看着一阵风把烟灰吹上了天。过了一会儿,人群散去,鼓声渐渐远了。章演达才见小娥正微笑着给他拍照。“我以为庙里没什么东西了!”他指着低眉的菩萨和怒目的罗汉说。“他们可哪也去不了。”小娥笑着。

八

小娥望着头顶的圆月。月色飘过她脸的那一刻,章演达看见她脸上荡漾出了一对似曾相识的笑靥。“我的红。”他捏着照片,仿佛和记忆中的那个小娥坐在了一块。小时候,他们喜欢这样对坐在阁楼上。不是那天,母亲非喊他去看热闹,他们便会是一直看着河边的行人,三三两两,消失在风中。就像此刻,院外的锣鼓声越来越响,人影在门庭外闪逝,章演达示意小娥去看热闹。小娥则摆手,说她不去。听到她说想听自己讲故事,章演达有点无奈:“我们新桥的故事只有很少的人愿意听,后来就没人愿意说了。”“我好羡慕你去过很多地方。”章演达还总说,“不提,不提。”小娥跟着他的话说下去:“听说你失踪了好多天?”

……

宅院后来就荒芜了。这种荒芜,不仅包括满庭植物的枯荣,还有很多旅人好奇的眼光。某个深秋之夜的到来推迟了章家宅院里的咳嗽声。我猜那个时候,章演达一定还醒着。他在想,阁楼上若有人在明日推窗眺望,定是一河烟水。