关于东天山区域地壳稳定问题的讨论

2014-01-11何建国高洪雷田明明黄贤芳孔维豪

何建国,高洪雷,张 松,田明明,黄贤芳,孔维豪,李 平,白 芸

(核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029)

为了安全处置高放废物,国际上高放废物处置库均采用天然屏障和人工屏障组成的多重屏障系统。对保障处置库的安全性而言,天然屏障的作用是主要的,而人工屏障是对天然屏障的补充[1],是用来弥补场址天然屏障的不足而采取的工程措施[1-2]。要使多重屏障系统在安全处置方面长期发挥作用,保障处置库的寿命至少达到1万a甚至更长的时间,还必须有一个不可或缺的前提条件,即处置库场址必须选在一个区域地壳稳定的地区[2]。因此,处置库场址的区域地壳稳定性从根本上影响着高放废物能否安全处置,是区域选址阶段必须解决的一个关键问题。西北地区高放废物处置库备选区预选研究项目组从2008年开始,遵循从区域到局部的技术路线,充分利用前人对全国区域活动构造与区域地壳稳定性分区的研究成果[3-4],从区域构造活动性问题切入,排除明显不适合选址的区域地壳不稳定区域,按照诸如区内地质构造简单,不存在区域性构造结,花岗岩体发育,降水稀少,非水源地,无人烟或人口稀少,地貌平缓,无土地利用前景等区域选址条件遴选出东天山地区为选址的重点工作区之一。笔者仅对东天山区域地壳稳定问题进行讨论。

1 地形地貌特点

东天山重点工作区地貌类型为干燥的剥蚀高原[5],海拔一般为900~1300 m,局部为干燥剥蚀山地,海拔最高达1538m。构造地貌类型为燕山运动隆起喜马拉雅运动上升的高原[5],属区域整体构造隆升的产物。

TM遥感图像上,从东天山西部的阿奇山至东天山东部的雅满苏—尾亚—天湖一带,未见地形起伏引起的图像阴影,说明地形平缓。

野外实地观测,发现东天山为准平原化老年地貌。表现为地形起伏和缓,高差小,方圆200~300m以内一般高差小于10m。局部受岩性差别引起的差异风化影响,高差可达到15 m。干枯的季节性河流多为宽谷,宽度在10~40m,深度从不足1 m到数米,河谷谷坡上未见河流阶地,河床平坦,坡降和缓,河流游荡性强,河道沉积物最大粒度一般小于5cm,个别最大的一般也不超过10cm,河道中一般均有厚几十厘米至2m以下的河流冲积物,河床上除局部出露抗风化的硅质岩外,很少见基底裸露,说明冲刷剥蚀与堆积作用基本平衡。工作区准平原化老年地貌、冲刷剥蚀与堆积作用基本平衡的季节性宽浅冲沟、不发育河流阶地均显示地壳稳定区的地形地貌特点。

2 区域断裂活动性、历史地震记录与地震烈度

2.1 区域断裂活动性

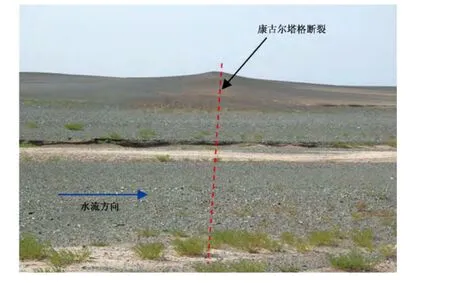

东天山地区有两条区域性构造(图1),分别为康古尔塔格—黄山韧-脆性剪切断裂带和阿奇山—沙泉子断裂(博乐—阿其克库都克断裂的东段)。其中,康古尔塔格—黄山韧-脆性剪切断裂带是一条早二叠世韧性剪切带叠加晚二叠世脆性右行走滑(压扭性)断裂的多期活动的构造带。在放大到1∶50000的SPOT多分辨率(全色与多谱段)遥感图像上,该断裂带中的右行走滑(压扭性)主干断裂(称为康古尔塔格断裂)两侧区域为准平原化地貌,横穿该断裂的冲沟并未在断裂附近出现错动(图2),干河床宽度及坡度也未发生变化(图3、4),显示该断裂带不属于活动断裂。另外,沿该断裂未见第四系分布,说明其属于前第四纪断裂。

图1 东天山地区构造纲要图Fig.1 The structure outline map of eastern Tianshan

阿奇山—沙泉子断裂形成于晚石炭世末,早期挤压逆冲推覆,中期右行走滑,晚期再次向北逆冲。在阿奇山南和雅满苏南,沿晚期逆冲断裂破碎带上盘抬升区形成的山前断层谷地十分宽缓,谷地内第四系冲积物厚度仅为数米,探槽中未发现第四系冲积物被断裂切割的现象。逆冲断裂带上盘抬升形成的山体和断层崖已经被风化剥蚀成浑圆的山嘴,处于戴维斯断层崖地貌侵蚀降低后退演变的第3阶段,即断层三角面进一步降低、后退,形成浑圆的山嘴,山嘴已距离断层一段距离,预示晚期逆冲活动距今较早。沿破碎的断层带中采集到2件ESR测年样品,测年结果分别 为 (392±39)KaB.P、 (1479±147)KaB.P;说明阿奇山—沙泉子断裂在早—中更新世有过活动。另外,横穿该断裂的河流为平底的宽谷,从隆起区至下降区,河床坡降基本一致,无裂点;全新世冲积扇规模小,沉积厚度薄 (小于1 m),冲积物粒度小于5 cm,地貌渐变,未发现断裂新近活动的痕迹。综合判断认为阿奇山—沙泉子断裂晚更新世以来未活动。

图2 穿越康古尔塔格断裂的冲沟SPOT遥感图像Fig.2 The SPOT image of the gully through Kangguertag fault

图3 沿康古尔塔格断裂走向两侧的冲沟地貌(镜向西)Fig.3 The landform along the both sides of Kangguertag fault(the lens to the west)

图4 穿越康古尔塔格断裂的冲沟地面照片(镜向北)Fig.4 Photo of the gully through Kangguertag fault(the lens to the north)

2.2 历史地震与地震烈度

东天山为非地震活动区,是被北天山地震带、南天山地震带和柴达木—阿尔金地震带围限的一个“安全岛”。从阿奇山到雅满苏的东天山中心地区,几乎没有破坏性地震分布,3级以上的历史地震也仅记录到1次,为康古尔塔格东部的3.9级地震;小于3.9级的地震呈弥散状分布,与康古尔塔格—黄山韧-脆性剪切断裂带和阿奇山—沙泉子断裂没有明显的联系。

东天山地震烈度绝大部分<Ⅵ度,仅少部分为Ⅵ度[6],为地震低烈度区。

3 现代地壳形变

3.1 地壳水平运动

GPS观测结果表明[7],在西天山喀什以西,地壳缩短速率大约为18 mm·a-1,喀什以东的地壳缩短速率减小为约13 mm·a-1。库车一带的地壳缩短速率大约为7mm·a-1。乌鲁木齐站一带横跨东天山的地壳缩短速率小于2 mm·a-1,再向东到天山东端的哈密一带,地壳缩短基本上趋于0。向北运动的分量基本上趋于0。乌鲁木齐—库尔勒一线是天山地壳缩短变形的一个明显的分界线,分界线以西,地壳水平缩短明显;以东即鄯善—哈密以南的东天山,现代地壳水平运动速度小或者接近0,地壳缩短不明显。说明在现代构造应力场下,鄯善—哈密以南的东天山地区未遭受明显的SN向挤压。现代地壳缩短速率小或者接近0。

分布在东天山的桃树园组(E3N1t)为一套红色、黄色粉砂岩、砂岩、粉砂质泥岩、泥岩河流沉积,沉积厚度薄,最大约20m,地层现在仍保持原始沉积的水平产状,说明桃树园组沉积后的新近纪以来,东天山并未遭受明显的构造挤压变形。

3.2 地壳垂向运动

东天山地区除沿阿奇山—沙泉子断层局部地段形成的谷地内分布厚度仅数米的第四系冲积物外,第四系总体不发育,不存在区域性的地壳下降。笔者利用磷灰石裂变径迹对东天山地区的地壳隆升史进行了分析,结果表明取自东天山东段的12个磷灰石裂变径迹年龄集中于81~53 Ma,记录了东天山地区晚白垩世—始新世的冷却事件。根据实测裂变径迹数据和径迹长度与利用AFTSolve软件对磷灰石温度-时间反演模拟结果具有明显的一致性来判断,晚白垩世—始新世(80~50 Ma),东天山地区经历了一次强烈的快速隆升-剥露事件[8];而始新世(50 Ma)至今的温度-时间模拟曲线为一条略向上翘起的近水平直线,预示东天山地壳始新世以来基本处于稳定状态,但存在轻微的抬升。这一判断也得到东天山地区河道冲刷剥蚀与堆积作用基本平衡事实的佐证。另外,郭召杰对取自东天山东段尾亚和西段阿奇山地段的磷灰石和锆石裂变径迹年龄研究表明,东天山地区的现今构造面貌基本继承了中生代时期特征[9]。同时,根据何为2009年测得东天山红山铜金矿地表氧化带表生矿物黄钾铁矾的形成年龄为11 Ma可见[10],11 Ma时期近地表矿床氧化带未被剥蚀掉,反映东天山11 MaB.P.处于稳定状态,地壳抬升幅度很小。

另外,笔者在东天山地区取平均地温梯度 35℃·km-1,磷灰石封闭温度 (110±10)℃,地表温度10℃,利用磷灰石裂变径迹计算得到的东天山83 Ma以来的平均隆升速率4.31×10-2mm·a-1,隆 升 速 率 非常低[8]。 郭召杰利用磷灰石和锆石裂变径迹计算得到的东天山地区晚白垩世的平均隆升速率也处在10-2mm·a-1级别[9],同样指示东天山地区隆 升速率非常低,地壳抬升不明显,反映东天山地区区域地壳稳定。

4 区域地球物理场

4.1 区域重磁场特征

据梁月明等(2001)的研究,醒目的康古尔塔格重力梯度带作为东天山重力异常的分区界线,以极显著的标志划分了南、北重力异常场,北部为迪坎尔—康古尔塔格—梧桐大泉重力高值异常区,南部为重力低值异常区[11]。该重力梯度带呈中部略向南凸的弧形波状东西横贯全区,连续分布500 km以上,宽度一般10~20 km,重力值位于20×10-5~30×10-5m·s-2之间,梯度变化每千米在2×10-5~3×10-5m·s-2之间。该梯度带对应康古尔塔格—黄山韧-脆性断裂带。

在康古尔塔格—黄山韧-脆性断裂带北侧的航磁升高磁异常带经上延不同高度处理后,航磁异常依然存在,表明引起升高磁异常的主要因素并不是出露地表的石炭纪火山岩,这些以中基性为主的火山岩可以形成剧烈跳动的变化磁场,但不可能在长达500余千米的范围内形成连续性很好的升高磁异常带。推断磁异常带是由隐伏强磁性地质体引起的,是古老结晶基底的反映,说明康古尔塔格—黄山韧-脆性断裂带可能是不同地壳基底的拼贴带,而康古尔塔格重力梯度带是不同重、磁物性特征的地壳基底引起的,而非现代构造活动的产物。

另外,沿康古尔塔格—黄山韧-脆性断裂带局部重力高、磁升高异常具有很好的对应关系,表明重、磁升高异常是由同一地质因素造成的。地质勘查结果表明,沿康古尔塔格—黄山韧-脆性断裂带走向,地表几十处见到超基性岩体[11],沿断裂的高磁异常钻探发现有基性-超基性岩分布。在黄山一带,已圈定10余处基性-超基性岩体,这些岩体源自上地幔,以辉长辉绿岩、辉石角闪橄榄岩为主。上述基性-超基性岩的分布不是以孤立的岩体产出,往往成带成片分布,这些岩体几乎全部在重、磁异常高点或异常高点附近出露。岩石物性测量结果,基性-超基性岩的平均密度为 2.87×103~2.98×103kg·m-3,比石炭纪岩石平均密度高出0.3×10-3~0.4×10-3kg·m-3,两者的密度差十分明显;岩石磁化率比石炭纪岩石平均磁化率高出几倍到几百倍,两者的磁性差异也十分明显。这些基性-超基性岩岩体已经把康古尔塔格—黄山韧-脆性断裂带两侧地质单元“焊”接在一起,是晚石炭世—二叠纪东天山地区地壳克拉通化的结果。

4.2 重力均衡异常

在重力均衡异常图上[12],东天山地区东经90°以东的区域均衡重力异常0~20 mgal,此图的原作者贾民育等考虑到绘图精度,认为均衡重力异常绝对值小于20 mgal的地区为基本均衡区。如依此为标准,东天山地区属重力基本均衡区,显示地壳稳定区的均衡重力异常特征。

5 地壳速度结构与岩石圈有效弹性厚度

5.1 地壳速度结构

邱瑞照等(2006)通过对鄂尔多斯克拉通型岩石圈和塔里木克拉通型岩石圈的研究,认为壳内速度结构为正梯度,无壳内低速层,是典型的大陆克拉通岩石圈的结构特征[13]。

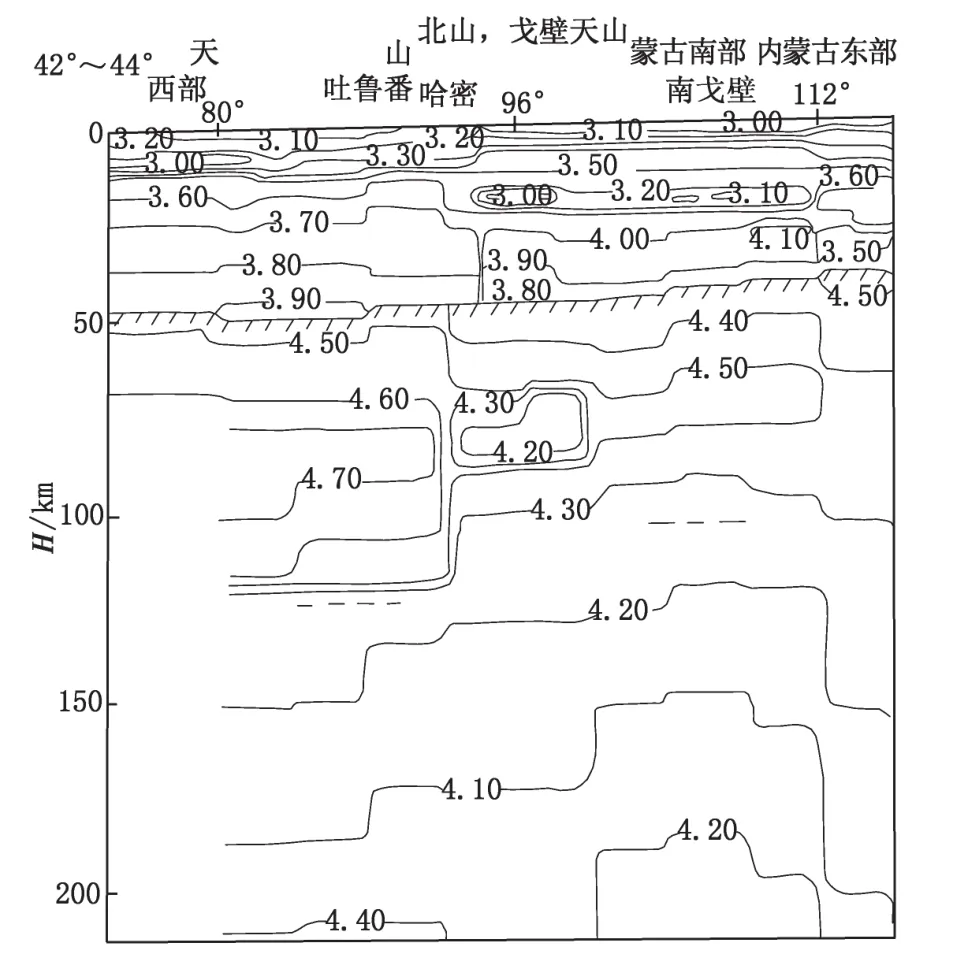

图5 中国北部北纬42°~44°西部天山—长白山区S波速度结构剖面[14]Fig.5 The S wave velocity structural profile of west Tianshan-Changbai Mountain along N42°~44°in north of China[14]

据陈国英等利用中周期和长周期瑞利面波资料分别反演得到中国北部及其邻区的三维S波速度结构结果[14](图5),东天山地壳厚度为43~45 km,吐鲁番—哈密的地壳S波速度结构为正梯度地壳波速结构,即由浅到深S波速度整体上表现为越来越大,中、下地壳不存在低速层,与塔里木稳定地区具有类似的地壳结构,显示地壳稳定区的速度结构特点。

5.2 岩石圈有效弹性厚度

岩石圈有效弹性厚度为与岩石圈板块中实际应力所产生的弯矩相等的理论弯曲弹性薄板的厚度。它标志着在地质时间尺度内岩石承受压力超过100 MPa时发生弹性行为和流变行为转变的深度[15]。利用岩石圈有效弹性厚度概念可以分析岩石圈的力学强度,反映地壳的稳定性特点。即岩石圈有效弹性厚度越大,抵抗地应力作用的能力越强,地壳越稳定,反之,地壳活动性强。

据赵俐红等对中国西部大陆岩石圈有效弹性厚度的研究成果[16](图6),东天山与地壳稳定的塔里木都是岩石圈有效弹性厚度为40~50 km的中等强度块体,比库尔勒以西地壳强烈活动的南天山的岩石圈有效弹性厚度大了25~35 km。岩石圈有效弹性厚度大者则不易变形,说明东天山地区地壳稳定。

图6 工作区及邻区岩石圈有效弹性厚度图[16]Fig.6 Effective elastic thickness of the lithosphere of working area and its adjacent area[16]

6 大地热流与地热异常

据汪洋等的研究[17],东天山地区热流值为45~60 mW·m-2之间。比西天山高热流区,热流值60~70 mW·m-2要低得多,但与塔里木盆地低热流区,热流值42~56 mW·m-2接近。显示东天山地区与地壳稳定的塔里木盆地具有类似的热流特征。

据中国温泉分布图[18],东天山地区不发育温泉。与塔里木盆地内部、准噶尔盆地内部一并划归无水热活动区。无水热活动是区域地壳稳定的表现。

7 结论

从以上6个方面的讨论中,发现东天山地区具有准平原化老年地貌、发育冲刷剥蚀与堆积作用基本平衡的宽浅冲沟;区内的区域性断裂晚更新世以来不活动或为前第四纪断裂;从阿奇山到雅满苏的东天山中心地区,几乎没有破坏性地震分布,3级以上的历史地震也仅记录到1次,为康古尔塔格东部的3.9级地震。区内绝大部分地震烈度<Ⅵ度,部分为Ⅵ度;区内现代地壳缩短速率小或者接近0,桃树组(E3N1t)未遭受过挤压褶皱变形,仍保持水平产状;晚白垩世以来,该地区的平均隆升速率处在10-2mm·a-1级别,地壳抬升不明显;重、磁场综合解释表明东天山地区不存在新构造运动引起的重力梯度带,重力基本均衡;东天山地区壳内不发育低速层,岩石圈有效弹性厚度大,属低热流区,不发育地热异常等。据此分析认为东天山区域地壳稳定,就选址安全而言,值得进一步开展高放废物处置库选址工作。

致谢:在与本文有关的研究工作中,作者曾得到徐国庆研究员级高级工程师的悉心指导与帮助,他在高放废物处置库选址方面提出的许多前瞻性和建设性意见和建议使作者受益良多,在此表示诚挚感谢!

[1]US DOE Office ofCivilian Radioactve Waste Management. Yucca Mountain Science and Engineering Report[R].2002,2:1-35.XXXⅢ.

[2]徐国庆.对我国高放废物处置研发工作的几点建议[J].世界核地质科学,2012,29(4):227-231.

[3]邓起东.1∶400万中国活动构造图[M].北京:地震出版社,2007.

[4]易明初.中国区域地壳稳定性图[M].北京:地质出版社,1997.

[5]刘光明.中国自然地理图集[M].北京:中国地图出版社,2012.

[6] 国家地震局.1∶400万中国地震烈度区划图[M].北京:地震出版社,1990.

[7] 张培震,王敏,甘伟军,等.GPS观测的活动断裂滑动速率及其对现今大陆动力作用的制约[J].地学前缘,2003,10(特刊):81-92.

[8] 高洪雷,刘红旭,何建国,等.东天山地区中-新生代隆升-剥露过程:来自磷灰石裂变径迹的证据[J].地学前缘,2014,21(1):249-260.

[9] 郭召杰,张志诚,廖国辉,等.天山东段隆升过程的裂变径迹年龄证据及构造意义[J].新疆地质,2002,20(4):331-334.

[10]何为,李大明,郑德文,等.东天山地区风化矿物黄钾铁矾的K-Ar测年及其环境意义[J].地震地质,2009,31(3):415-423.

[11]梁月明,黄旭钊,徐昆,等.新疆康古尔塔格断裂带地球物理场及深部地质特征[J].中国区域地质,2001,20(4):398-403,367.

[12]马杏垣.中国岩石圈动力学地图集[M].北京:中国地图出版社,1989.

[13]邱瑞照,李廷栋,周肃,等.中国大陆岩石圈物质组成及演化[M].北京:地质出版社,2006.

[14]陈国英,宋仲和,安昌强,等.中国北部及其邻区地壳上地幔三维速度结构[J].地球物理学报,1995,38(3):321-328.

[15]付永涛,范守志,施小斌.关于岩石圈有效弹性厚度的理解[J]. 地质科学,2005,40(4):585-593.

[16]赵俐红,姜效典,金煜,等.对中国西部大陆岩石圈有效弹性厚度研究[J].地球科学,2004,29(2):184-190.

[17]汪洋,邓晋福,汪集旸,等.中国大地热流分布特征及热-构造分区[J].中国科学院研究生院学报,2000,18(1):51-58.

[18]黄尚瑶.中国温泉资源,1∶600万中国温泉分布图及说明书[M].北京:中国地图出版社,1993.