推进管理创新云南大学科技创新能力全面提升

2014-01-08李文莲

李文莲,杨 宇

(云南大学,云南 昆明 650091)

开革开放30 多年来,云南大学在党中央、国务院和省委、省政府及上级有关部门领导下,坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针,实施建设创新型云南行动计划,紧紧围绕国家及云南经济重点发展领域,开拓创新、求真务实,健全完善科研管理制度,努力营造科研氛围,在管理上推行创新,一批科技项目、科技成果产生了重要影响,基础研究原始创新能力大幅提升。

1 主要成绩

1.1 获得一批有重要影响的高层次科研项目

1.1.1 获得国家“973”计划项目2 项

国家重点基础研究发展计划(973 计划)项目,定位于面向国家重大需求,立足国际科学发展前沿,解决中国经济社会发展和科技自身发展中的重大科学问题,承担“973”计划项目体现了单位基础研究能力和水平。

2003年云南大学以何大明教授为首席科学家申请的“973”计划项目“纵向岭谷区生态系统变化及西南跨境生态安全”获批准立项,资助经费2200 万元,云南省地方财政匹配1800 万元,是云南省获得的首个“973”项目。

2012年以张克勤教授为首席科学家申请的“973”计划项目“农作物重要病原线虫生物防控的基础研究”获批准立项,资助经费3800 万元,成为我国线虫生防领域首个“973”项目。

1.1.2 获得国家科技重大专项(水专项)2 项

2009年段昌群教授主持的“滇池流域面源污染调查与系统方案及工程示范”获国家水体污染控制与治理科技重大专项立项,总经费4122 万元,成为云南省高校中首个主持国家水体污染控制与治理科技重大专项任务的单位。2011年“滇池流域农田面源污染综合控制与水源涵养林保护关键技术及工程示范项目”获得“十二五”滚动支持,总经费8172万元,是西部地区连续承担国家重大科技专项的少数高校之一。

1.1.3 获得国家“863”计划项目4 项

“863”计划是中华人民共和国的一项高技术发展计划。云南大学先后主持“863”计划项目4 项,分别为:

马岚:乙肝、艾滋病病毒检测用纳米晶免疫试纸(2004—2005)

柳清菊:高性能复合无机抗菌材料(2002—2005)

孙佩石:新型催化—生物法同时脱除烟气中SO2和NOX的菌种、工艺与装置研究(2007年)

柳清菊:XX 红外敏感器热绝缘薄膜及热释电传感器研制(2008—2011,863 计划重大项目)

1.1.4 获得国家杰出青年科学基金3 项

国家杰出青年科学基金旨在促进青年科学技术人才的成长,造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。目前全省高校中获得资助的国家杰出青年科学基金仅有3 项,均由云南大学教授获得,分别为:张力教授(理论天体物理,经费 100 万元)、张洪彬教授(基于天然产物的生物活性分子设计与合成,经费200 万元)、唐年胜教授(生物医学数据的统计推断,经费140 万元)。

1.1.5 获得国家科技支撑计划1 项

国家科技支撑计划主要面向国民经济和社会发展需求,重点解决经济社会发展中的重大科技问题。2011年何大明研究员主持的“水电能源基地建设对西南生态安全影响评估技术与示范”获国家科技支撑计划立项,资助经费913 万元。

1.1.6 主持云南省社会发展科技专项

2009年,由陈景院士领衔主持的“沉淀吸附法治理阳宗海湖泊水体砷污染扩大工程化”项目组开始实施阳宗海湖泊水体砷污染治理,2012年项目通过验收鉴定,专家们一致认为:沉淀吸附法治理阳宗海湖泊水体砷污染除砷新技术和工程应用在国内外首次成功的治理了低浓度砷污染大型湖泊水体,在预定的两年多时间内达到了治理目标,经济、社会和环境效益显著。根据国际查新检索结果,该新技术和工程应用,在治理大型水体、高效除砷、提升水体总体质量、保证生态安全等方面为国内外大型水体砷污染治理作出了示范,提供了先进的技术和实践经验,除砷新技术和工程应用总体处于国际领先水平。

1.1.7 国家自然科学基金资助不断创新高

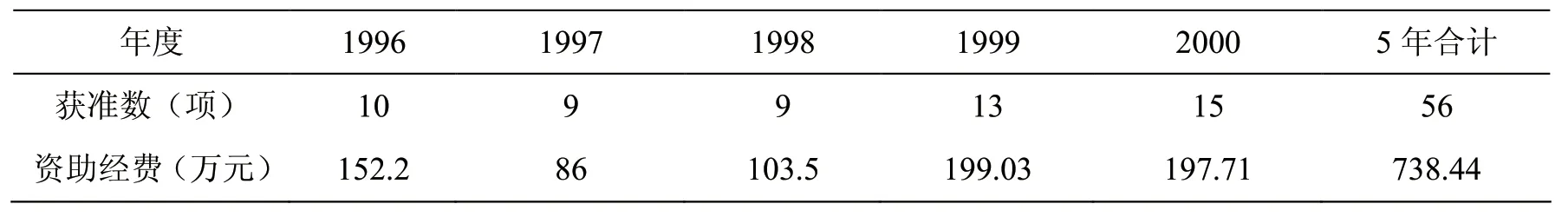

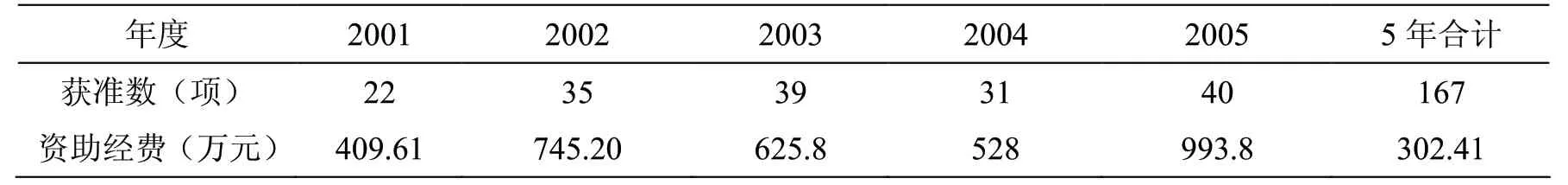

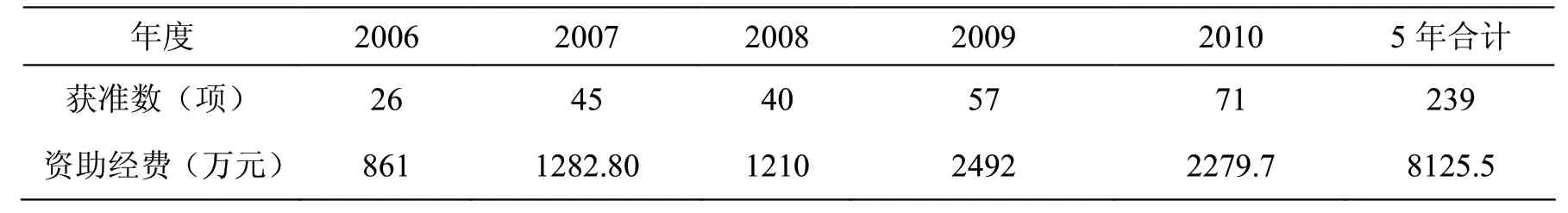

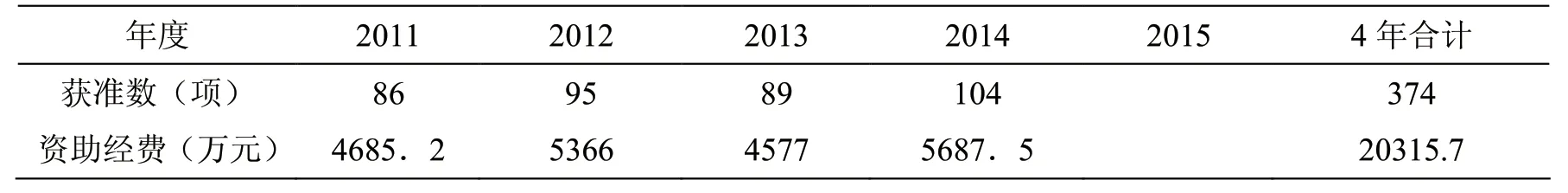

国家自然科学基金在推动云南大学自然科学基础研究的发展,促进基础学科建设,发现、培养优秀科技人才等方面取得了显著成绩。云南大学获国家基金资助不断创新新高,“九五”期间获资助56 项,资助经费738.44 万元,“十五”期间获资助167 项,资助经费3302.41 万元,“十一五”期间获资助239项,资助经费8125.5 万元,“十二五”期间至目前4年时间已获资助374 项,资助经费达20315.7 万元。2014年获资助项目突破100 项(获准104 项),资助经费5687.5 万元,创历史最好水平,请见表1、表2、表3、表4。

1.2 标志性重大科技成果不断涌现

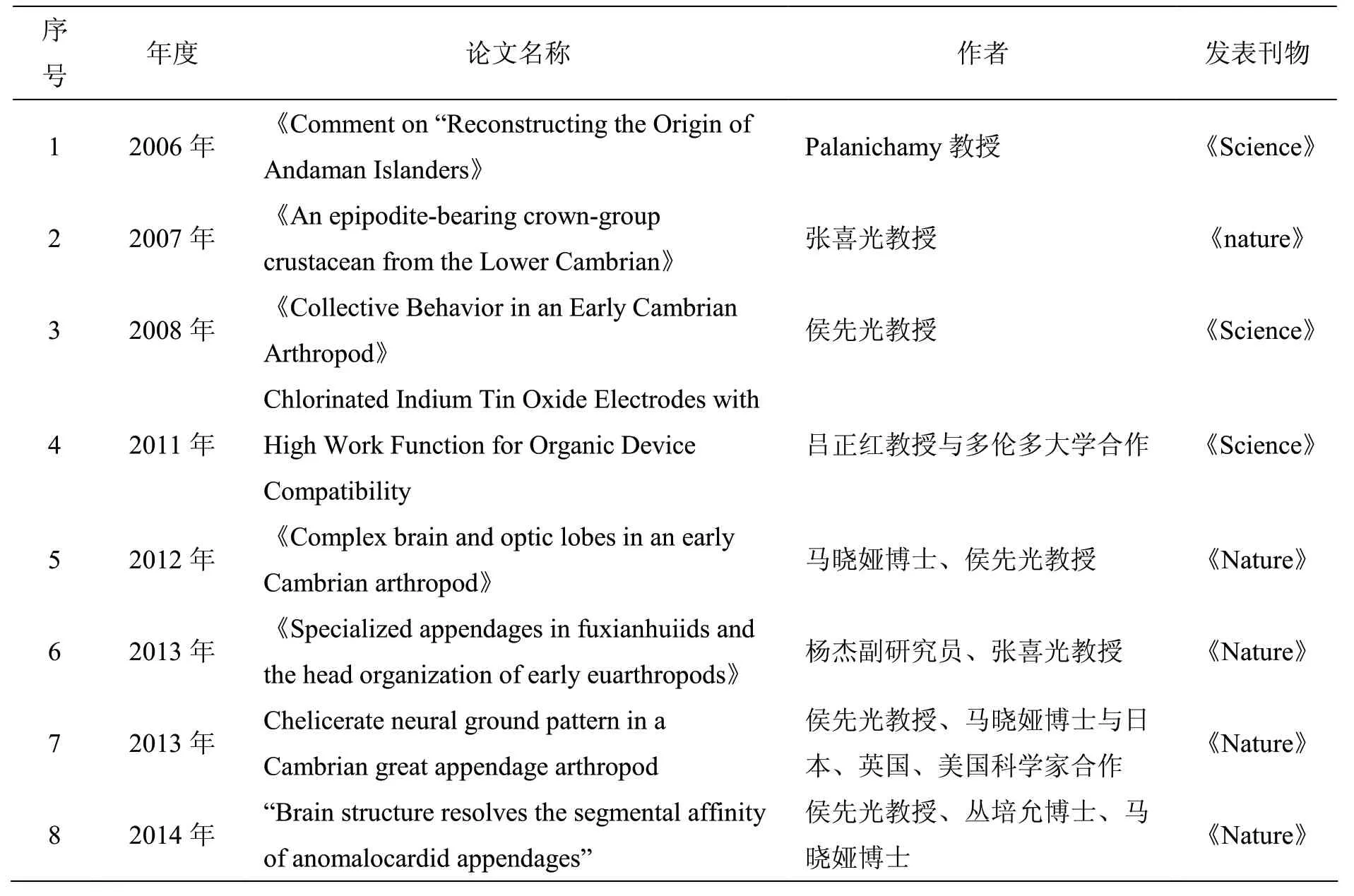

1.2.1 在世界著名科学期刊《Nature》、《Science》上发表论文

云南大学在世界著名科学期刊《Nature》、《Science》上发表了8 篇(含第二完成单位2 篇)研究论文,极大地提高了学校的科技影响力,见表5。

表1 “九五”获国家自然科学基金立项资助情况

表2 “十五”获国家自然科学基金立项资助情况

表3 “十一五”获国家自然科学基金立项资助情况

表4 “十二五”获国家自然科学基金立项资助情况

2011年何大明研究员主持完成的“高原高山峡谷区大型梯级开发的环境效应及生态安全调控”项

表5 云南大学在《nature》、《Science》上发表论文目录

1.2.2 获得3 项国家科技奖励

2004年侯先光教授和西北大学舒德干、南京古生物所陈均远等3 人合作完成的“澄江动物群与寒武纪大爆发”项目,被授予2003年度唯一一项国家自然科学奖一等奖,是自1993年《国家科学技术奖励条例》颁布实施以来,中国高等院校所获得的第一个国家自然科学奖一等奖。

2005年张克勤教授主持完成的“根结线虫生防真菌资源的研究与应用”项目,被授予2004年度国家科技进步二等奖。目,被授予2010年度国家科技进步二等奖。

1.2.3 获得2 项云南省科学技术奖杰出贡献奖

2009年,陈景院士荣获云南省科学技术奖杰出贡献奖;2012年侯先光教授荣获云南省科学技术奖杰出贡献奖。

1.2.4 高质量论文数量逐年增长

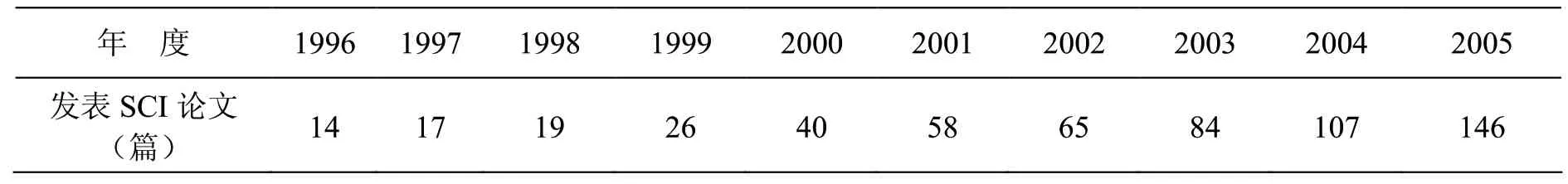

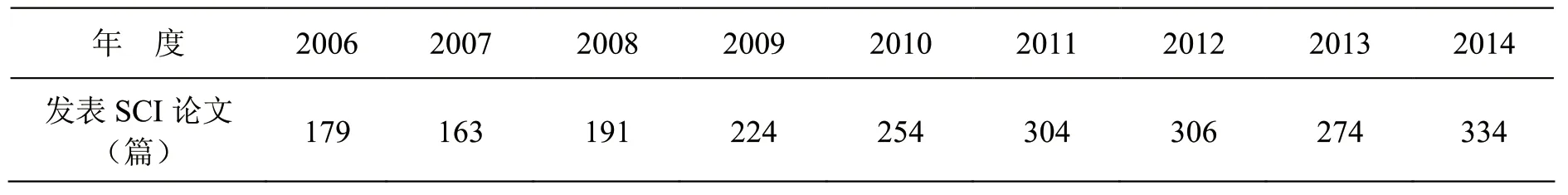

云南大学被SCI(E)收录的论文数量,逐年增加,如“九五”期间发表SCI 论文116 篇,“十二五”至今4年发表SCI 论文1218 篇,表明云南大学的科研论文质量在不断提高,见表6、7。

表6 云南大学1996-2005年发表SCI 论文情况

表7 云南大学2006-2014年发表SCI 论文情况

1.3 科技平台建设不断推进

云南大学紧密结合创新型云南建设目标,坚持“开放、联合、流动、竞争”的指导方针,建设了一批重点实验室、工程研究中心,形成了省部共建教育部重点实验室、省级重点实验室、厅级重点实验室、校级实验室等梯度层次合理、学科专业覆盖面广的构架体系,有力地提升了学校自主创新能力,为促进学校人才聚集与培养、科学研究与开发等工作发挥了重要的支撑和平台作用。目前学校拥有1个国家技术转移示范机构,1 个省部共建国家重点实验室培育基地,2 个省部共建教育部重点实验室,4 个省级重点实验室,3 个省级国际联合研究中心,2 个省级工程研究中心,4 个省级协同创新中心,7 个厅级重点实验室,2 个厅级工程研究中心,1 个市级重点实验室。

1.4 创新团队建设取得新进展

云南大学通过创新团队建设,极大地提升了科技核心竞争力,产生了一批科研成果,培养了一批科研创新团队成员,在服务云南地方经济建设方面发挥了积极的作用。目前云南大学有教育部创新团队1 个,云南省创新团队9 个,云南省教育厅创新团队6 个,昆明市创新团队1 个。

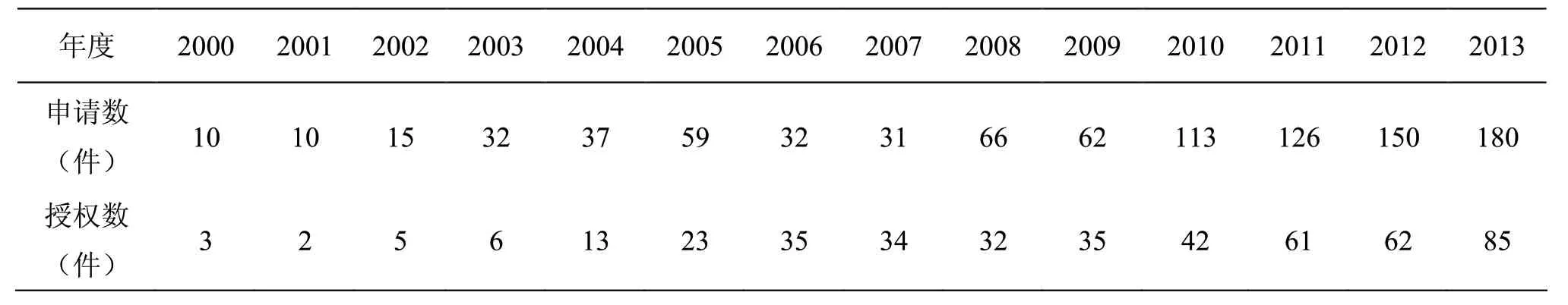

1.5 知识产权保护工作方兴未艾

云南大学非常重视知识产权保护工作,专利申请和授权数逐年增长。2005年度张克勤教授专利“一种微生物及其生产生物钉线虫制剂的方法”获第九届中国专利金奖。2009年度我校被列入昆明市企事业单位知识产权试点单位,这是对我校知识产权保护工作的充分肯定。2009年我校组织8 个项目参加第十八届全国发明展览会,获金奖2 项,银奖2 项,铜奖2 项,见表8。

1.6 微生物学、化学学科进入ESI 全球前1%

根据基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)2012年统计显示,云南大学已经有微生物学、化学两个学科进入ESI 全球前1%。同时学校有15 篇论文进入了ESI 的高影响力论文,分布于微生物学、化学以及数学、物理学等学科,ESI 的高影响力论文指论文的被引用次数位于所在学科的全球前1%,这说明云南大学已有一批重要的科研成果在全球范围产生了重要的影响。

1.7 服务地方经济建设能力不断提高

云南大学积极推进科技成果转化,服务地方经济建设能力不断增强。“跨境生态安全和国际河流研究”成果为水资源问题和国际河流问题提供了重要决策参考,“阳宗海砷污染治理”、“生态修复和污染河流治理”、“滇池流域面源污染调查与控制”等研究成果在高原湖泊治理方面做出了重要贡献。

2 主要经验和做法

2.1 修订完善科研管理制度,营造良好科技创新氛围

为加强科研项目管理,规范科研行为,提高科研经费使用效益,有效保护知识产权,大力推进学校自主创新能力的提升,云南大学根据国家相关政策法规草拟和修订了系列科研管理制度文件,为科技创新发展营造更加有利的创新氛围,促进科研项目、科研经费、科研成果、条件平台、绩效奖励等工作科学管理,充分调动了广大教师科研工作的积极性和主动性。

2.2 探索以目标责任制为核心的学院制改革

2009年,云南大学实施以目标责任制为核心的学院制改革,作为现代大学制度建设的切入点和突破口。科研目标责任制是学院制建设改革的重点内容之一,即将科研工作目标、任务分解、细化,并落实到学院具体责任人,作为年终和任期届满工作检查考核的依据,每年考核一次,考核结果向全校公布,接受全校师生监督。科研目标责任制的实施,促进了科学研究的发展。

表8 云南大学2000—2013年专利申请授权一览表

2.3 以“导演、服务、桥梁”为载体,实践科技管理核心价值

科研管理是一个复杂的系统工程。在高校,科研管理协调工作既包括外部的,又包括内部的,既有横向的,又有纵向的。“导演”就是有效组织整合力量,引导广大科研人员面向国际科学前沿和国家重大科技需求开展科研工作;“服务”就是面向广大科研人员做好科研管理服务工作;“桥梁”就是搭建科研人员和政府部门及企事业单位之间的桥梁。

云南大学努力营造公平、公正、公开的科研环境,以“导演、服务、桥梁”为宗旨,不断创新服务理念,提高管理水平和办事效率,注重与各级政府职能部门、企事业单位加强沟通与交流,努力为教师开展科研工作创造条件,提供便利,积极为教师申报项目牵线搭桥,提高学校教师对地方经济社会发展的贡献率,“导演”式地实践综合大学科技管理核心价值。

2.4 注重培育高水平、有重要影响的标志性重大科技项目和成果

云南大学按照发展要有新思路、改革要有新突破、开发要有新局面的要求,在科研管理过程中不断研究新情况、发现新问题、提出新思路,在制度方面大胆创新,采取有效措施,制定激励机制,为高水平科技项目和标志性科技成果的产生创造良好条件,鼓励广大教师和科研人员围绕科学前沿和国家战略需求开展科研工作,在抓好日常科研管理工作的基础上,将工作重心转移到重大科技项目和成果的策划、引导、组织、攻关与协调上,进行重大项目、重大成果培育孵化,经过经心组织、引导、协调管理、跟踪服务,取得了明显实效,培育出一批高水平、有重要影响的重大科技项目和成果。

2.5 以奖励高品质、高层次科研成果为政策导向

为贯彻落实“学术兴校”方针,充分发挥学校教师和科研人员的积极性,提升学校科学研究水平,云南大学积极推进科研绩效改革,坚持为科研创新建立公平、公开、公正的激励机制,激发了全校师生的创新活力。学校以奖励高品质、高层次科研成果为导向,制定实施科研奖励办法,实现了科研奖励的合理化、科学化,有效调动了全校师生的积极性和创造性,日益完善的激励机制形成了鼓励创新的“沃土”,激发了云大科技成果的加速形成和产出。

2.6 推进协同创新,大力提升科技创新能力

云南大学积极发挥学科优势,充分利用已有的基础,结合国家战略和地方经济发展需求,推动体制机制改革,大力推进与高校、科研院所、行业企业的深度融合,积极参与协同创新,在协同创新中形成“人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新”良性互动的发展格局,促进繁荣发展,切实提升创新能力。

2.7 完善科研管理信息化服务建设,提高管理效率

云南大学高度重视科研管理信息化建设工作,2013年科研管理信息系统全面启用,实现了全校在线推广、应用。学校其他职能部门也相继建立了与科学研究相联系的信息化服务平台,学校还将建立全校人事、财务、资产、教学、科研等多方信息共享的信息化平台,为教师提供高效优质的科研管理服务。

2.8 建设了一支精干高效的科研管理队伍

云南大学重视加强科研管理队伍建设,不断提高科研管理人员战略研究、项目策划、组织协调能力,增强服务意识和敬业精神,加强学术道德和素质培养,培养高水平科技创新与管理人才,提高管理效率和水平,建立了一套“职责明确、服务规范、管理高效”的管理制度,建立与现代大学制度相适应的管理机制,促进学校科研工作进一步向制度化、规范化方向迈进。

站在新的起点上,云南大学新的创新目标已经明晰,科研工作要力争“顶天立地”,既要围绕科学前沿和国家战略需求开展科学研究,也要推动科技成果产业化,实实在在为经济社会发展服务。云大科研的未来之路除了继续推进体制机制改革,科研去行政化,营造创新的良好环境外,在产出成果和效益的同时突显质量,更加注重培育高水平、有重要影响的标志性科技成果,构建云大科研的生命线。