2013年夏季中国南方区域性高温天气的成因分析

2014-01-05金荣花彭相瑜牛若芸

唐 恬,金荣花,彭相瑜,牛若芸

(1.成都信息工程学院大气科学学院,四川成都610225;2.国家气象中心,北京100081)

0 引言

IPCC(政府间气候变化专门委员会)第4次评估报告(AR4)[1]指出1906~2005年全球地表温度升高了约0.74℃(0.56℃~0.92℃)。在全球气候变暖的背景下,近100年来中国大部分地区呈增暖趋势,年平均气温升高了0.5℃~0.8℃[2]。气候变暖使极端气候事件趋多趋强,其中极端高温对全球变暖的响应表现尤为突出,而极端高温天气是发生在中国夏季主要的极端天气气候事件。极端高温作为比较严重气象灾害,已引起了人们的普遍关注,国内气象学者对极端高温天气的研究取得一些有意义的成果[3-8]。叶殿秀等[9]利用全国753个站多年夏季逐日最高气温资料分析指出,近50年来中国夏季高温热浪的频次、日数和强度总体呈增多、增强趋势,高温热浪的范围明显增大,高温热浪频次、日数、强度高值区基本相同,均在江淮、江南大部和四川盆地东部等地。张尚印等[10]对长江中下游夏季高温灾害机理进行探讨,结果表明东亚副热带高压是造成长江中下游地区夏季高温的主要影响系统。史军等[11]指出在华东南部一些地区,高温日数与夏季西太平洋副高面积和强度指数、上年下半年Nino4区海温和当年登陆中国的台风个数呈显著正相关,而同时城市化也是其高温日数增加的原因之一。

2013年夏季中国长江流域一带地区出现持续性高温天气,其高温范围之广、持续时间之长、温度之高,为历史同期罕见,而该区域作为国家经济发展水平较高、人口较为密集的省市地区,高温天气容易给当地交通、用水、用电等城市运行生命线以及社会经济生产等造成重大影响。利用站点日最高气温、日最低气温和日平均气温以及NCEP再分析资料,系统分析了2013年夏季(6~8月)中国南方区域性高温天气的极端特征,并对其成因进行了详细的探讨,以期对2013年夏季中国南方的区域性高温天气有客观全面的认识,为研究该区域高温天气机理和预测方法提供借鉴和参考。

1 资料说明

文中使用的资料有日最高气温、日最低气温、日平均气温资料以及NCEP/NCAR再分析资料,其中气温资料取自国家气象信息中心的中国国家级地面气象站基本气象要素日值数据集,数据集包含了中国基本气象站、基准气象站、一般气象站在内的2474个站点,但由于1960年前观测站点较少,并考虑到部分站点在某些年份缺测或无记录,所以选取自1960年至2013年全国1798个站点的数据集作为研究分析数据。

2 2013年夏季高温事件分析

2.1 2013年夏季气温特点

图1反映的是2013年夏季气温距平场特征,2013年夏季中国东北、新疆西北以及陕西的部分地区平均日最高气温低于多年平均值(1960~2103年)为负距平,其余地区均为正距平,其中华东、华中的中部以西南的西部和西北南部地区正距平达到1.5℃以上(图1a),日平均温度的距平分布(图1c)与平均日最高气温的距平分布相近,但高值中心范围相对最高气温较小,而日平均温度的距平与平均日最低气温的距平在空间分布上有较大不同,由此可以看出,夏季日平均气温分布在很大程度上是由日最高气温分布决定。

图1 中国2013年夏季平均日最高气温(单位:℃)

2.2 2013年夏季高温日数空间分布特点

图2 2013年夏季高温日数分布及高温日数距平(单位:d)

中央气象台业务规定:单站日最高气温≥35.0℃为高温天气。沿用这一规定,结合日最高气温等要素分析2013年夏季中国高温日数的空间分布特点。全国各测站日最高气温≥35.0℃的日数分布如图2(a)所示,2013年夏季中国高温天气呈现区域性特征,高温日数的高值区有两个:新疆地区和长江中游及下游以及重庆等地,其中新疆地区高温日数最多,这与新疆的沙漠下垫面和吐鲁番盆地等地形地貌特征有关,不是分析重点,不再赘述。图2(b)为气候态的2013年夏季高温日数距平分布图,2013年夏季中国南方高温区域大部分为正距平区,说明2013年该区域高温日数较多年平均值(1960~2013年)明显偏多。2013年高温日数大于30天且高温日数正距平大于15天的区域基本重叠,主要位于华南北部至华北南部一带地区,这一区域是2013年夏季中国南方高温的主要影响区域。

2.3 2013年夏季南方区域性高温事件的特征

根据《区域高温天气过程等级划分》规定:当某区域内同一天有20%以上的站点日最高气温达到或超过35℃,并且是成片出现,即为一个区域高温日。2013年夏季中国华南北部至华北南部一带的高温影响区域主要包括重庆、湖北、湖南、江西、福建、浙江、上海、江苏、安徽和河南南部等8省2市,共计733个气象观测站。图3为2013年夏季研究区域内日最高气温≥35℃的站点数及高温站点平均最高气温的逐日演变,自6月初起,高温天气从福建、江西开始逐渐蔓延至南方大部地区,6月中旬高温研究区域内出现2013年首次大范围高温天气过程,6月16~21日,区域内超过20%的站点日最高气温≥35℃,6月17、18日区域内出现超过70%的高温站点数,6月下旬长江流域一带地区开始进入梅雨季节,高温有所回落,区域内高温站点数减少,6月下旬末期出梅之后,高温天气重新占据南方大部区域,7月1~4日和7月8~13日区域内均有超过50%的站点日最高气温≥35℃,7月22日~8月21日及8月25~29日高温天气几乎遍及了文中研究讨论的高温区域,高温站点数均在20%以上,8月6~13日甚至出现超过80%的高温站点数。

2013年夏季,高温研究区域内733个站点中有714个站点出现日最高气温≥35℃的高温天气,有305个站点出现日最高气温≥40℃的极端高温天气现象,其中119个站点出现了50天及以上日最高气温≥35℃的高温天气,湖南衡山站(57777)有65天日最高气温超过35℃,重庆开县(57338)有23天日最高气温超过40℃。

2013年夏季,高温研究区域内的区域性气温强度极端性特征突出,平均日最高气温、平均日最低气温以及日平均气温分别为33.2℃、24.5℃、28.3℃,均突破历史同期极值,为历年最高。2013年夏季湖南长沙站(57687)的日平均气温和平均日最低气温刷新了研究区域内单站的历史最高纪录,分别为30.9℃、27.5℃。2013年区域内日最高气温≥35℃的平均高温日数为36.7天,超过历年平均高温日数最多的1967年,排位第一,2013年夏季高温日的平均最高气温为37.0℃,与历史最高值2003年仅相差0.1℃,为54年内高温日平均最高气温的第二位。

由上述分析可知,2013年夏季中国南方区域性高温天气的极端性十分突出,其平均日最高气温、平均日最低气温、日平均气温以及高温日数都打破最高纪录,为历史罕见。

图3 2013年夏季研究区域日最高气温≥35℃站点数的逐日演变(虚线为满足区域性高温的站点数阈值:147)

表1 研究区域内2013年与历史(1960~2012年)高温极值对比表

3 2013年夏季南方区域性高温的成因分析

3.1 2013年夏季环流特征

3.1.1 500hPa 平均环流形势

图4(a)为2013年夏季6~8月500hPa的平均高度场和距平场分布,红色虚线为1960~2012年副热带高压(588线区域)的平均场,可以看出,2013年夏季欧亚地区40°N以北环流较为平直,以纬向环流为主,西太平洋副热带高压比常年平均偏强,西伸明显,500hPa副高588线的平均西伸脊点位于125°E附近,脊线位置位于27°N附近,586线也西伸到华中地区,华北中南部至江南中部一带为1gpdm的正距平,华北南部、黄淮至黄海上空为2gpdm的正距平中心。图4b为2013年6月500hPa的高度场特征,欧亚中高纬表现为两脊一槽,东亚地区的高压脊偏弱,东欧地区的高压脊偏强,中国中高纬地区位于两脊之间的槽区,区域内位势高度为负距平,说明低槽强度较往年偏强,因此在这样的环流形势下,有利于北方冷空气东移南下,中低纬的西太平洋副热带高压位于台湾东部沿海,略比多年6月的平均位置偏西,华北黄淮一带的高度场正距平达到3gpdm。从7月的高度场和距平场分布来看(图4c)欧亚中高纬呈西低东高的异常分布型,欧洲东部至亚洲北部地区为一宽广的低压槽,距平值可以达到-3gpdm,鄂霍次克海地区为一高压脊,距平值均在2gpdm以上,中低纬度的副高北移至长江流域地区,脊线较常年位置偏北,并在靠近华东沿海的地区分裂形成一闭合高压,强度较常年同期偏强,华中、华东、华北地区的高度场距平均到达1gpdm,部分地区超过2gpdm。8月(图4d),中高纬地区贝加尔湖东部的高空槽较往年偏强,从贝湖东侧到西北太平洋北部500hPa高度场表现为负距平分布,副高与历史同期相比,范围偏大,西伸脊点偏西,而相比同年7月的副高范围、强度也更大更强,西伸大陆的平均位置更为偏西,大约位于湖北东部地区,且高度场正距平2gpdm以上的范围扩大到黄河流域一带。

图4 2013年夏季及6~8月500hPa的平均高度场(实线)和距平场(阴影)(单位:gpdm)

3.1.2 100hPa 平均环流形势

图5为2013年夏季100hPa的平均形势场和距平场分布,虚线为1960~2012年南亚高压(1676线区域)的平均场。南亚高压是夏季亚洲南部100hPa高度处强大而稳定的大气活动中心,与夏季北半球大气环流和亚洲天气气候关系密切,对夏季旱涝的影响也十分重要,陶诗言等[12]早在20世纪60年代就提出南亚高压两类基本型及其与西太平洋副高在大陆上的进退关系,指出南亚高压的变化与中国许多地区的天气变化有关,当南亚高压位于高原上空时,长江中下游多雨,当南亚高压位于100°E以东时,长江流域就出现干旱天气,多数研究也表明[13]100hPa上空的南亚高压与500hPa上空的西太平洋副热带高压是在对流层上部和对流层中部分别形成的高空反气旋环流,且存在相互制约的关系,当南亚高压东伸加强时副热带高压西进,当南亚高压西退时,副热带高压也相应东撤。图5(a)给出夏季100hPa的高度场形势,从距平分布可以看出2013年夏季北半球大部分地区都为高度正距平,1960~2012年夏季南亚高压1676gpdm等值线的东脊点平均位置位于114°E附近,2013年该脊点位于125°E附近,较气候平均东进了约11个经度,而在纬向位置上向北偏离气候平均5个纬度,大约位于33°N,高压中心活动范围在20°N~40之间,从逐月的高度场分布图来看,2013年6月(图5b)南亚高压1676gpdm等值线的东脊点较常年6月平均位置偏东12个经度,控制范围比多年平均更广,7、8月(图5c、图5d)较常年同期偏东了6~8个经度,其中7月的东脊点大约位于133°E,高压中心强度达到1688gpdm,8月东脊点位于135°E附近,高压中心强度为1684gpdm,7月和8月的高压脊线都长期稳定于33°N附近。根据上述分析可以看出,2103年整个夏季南亚高压都处于偏东偏北的位置,与副高形成“相向而行”的关系,因此在西伸北抬的副高控制之下,江淮流域地区出现了持续干旱少雨的天气。

图5 2013年夏季及6~8月100hPa的平均高度场(实线)和距平场(阴影)(单位:gpdm)

3.1.3 2013年异常高温期副热带高压环流特征与历史相似年的比较

历史上较突出的高温年有2003年,将其与2013年作对比:2013年夏季副高脊线的平均位置位于26°N附近,副高脊线的平均位置在24°N附近,2003年夏季的副高位置较2013年偏南(图6),因此,2003年夏季南方高温区域相对2013年偏南,包括江淮、江汉、江南、华南及重庆等地,而2013年的高温区域则主要集中在华南北部至于华北南部一带。

图6 2013年与2003年夏季逐日副高脊线位置

从2013年和2003年夏季高温期内各选取一段夏季持续时间较长的高温天气。图7分别为2013年7月22日~8月14日和2003年7月21日~8月3日两段持续高温天气的500hPa平均高度场,从图中可以看出,2013年和2003年异常高温时段内的西太平洋副热带高压都稳定西伸我国华东、华中大部地区,其中2003年副高588线的西伸范围较2013年更广,西伸大陆的副热带高压脊强度略有偏强 ,西伸脊点达到了106°E,大陆高压中心强度为591gpdm,而2013年副高588线的西伸脊点在112°E附近,平均高压中心强度为590gpdm。在2013年和2003年夏季高温时段里,江南大部、湖北东部和重庆等地极端日最高气温都超过了40℃,而在黄淮、江淮大部、江南东北部和湖南大部、湖北北部、重庆等地2013年的极端最高气温强于2003年,浙江、福建、华南等地2013年的极端气温弱于2003年,因此2013年夏季异常高温的分布相比2003年呈现“北强南弱”态势。

图7 2013年7月22日~8月14日和2003年7月21日~8月3日500hPa平均高度场(单位:gpdm)

3.3 热带气旋活动北上影响少

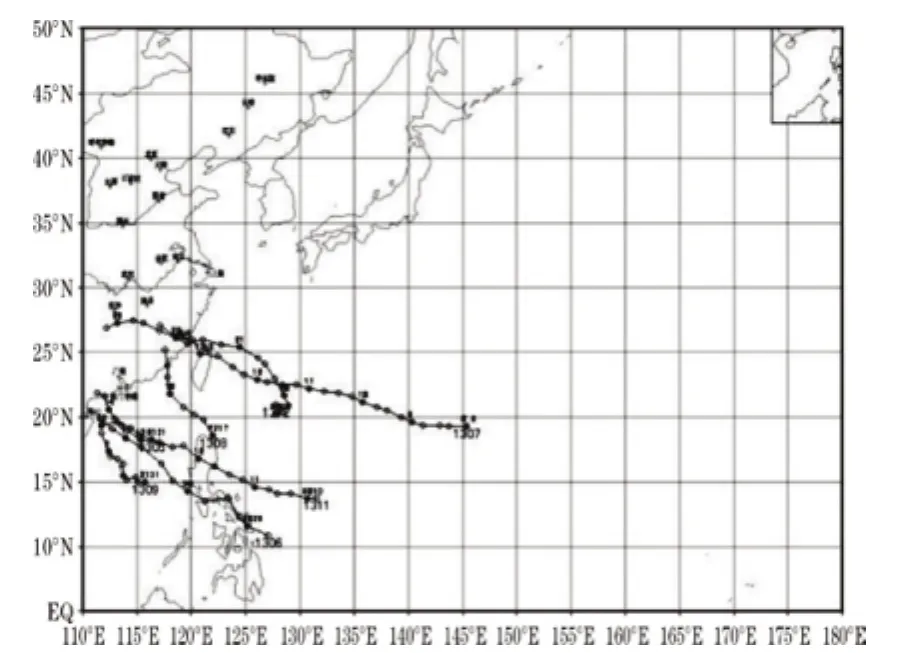

夏季西太平洋副热带高压往往会因为热带气旋的活动而被削弱、东退、断裂,导致高温天气中断[14],当台风向中国东部沿海靠近的同时,台风移至西太平洋副高的西南边缘,副高受到挤压开始东退,当台风沿副高西部边缘北移时,高压继续东退,当台风越过副高脊线进入西风带时,副高又开始西伸。2013年6月21日,第5号热带气旋贝碧嘉在南海北部洋面生成,6月22日在海南省琼海市登陆,影响区域包括海南、广西、广东部分地区,是2013年第一个登陆中国的热带气旋,其登陆时间较常年平均(6月29日)偏早。2013年7月8日在西太平洋(145.4°E,19.2°N)附近地区有一热带低压气旋生成,随后发展为超强台风,低压气旋沿副高外围向西移动,但由于副高十分强大,阻碍了台风北上,7月13日超强台风登陆福建连江县,之后进入江西境内后并逐渐减弱消亡,而副高受台风影响北移至长江以北地区,因此该区域的高温天气依然强盛,而长江中下游以南的部分地区高温天气则得到暂时缓解,超级台风苏力是2103年登陆中国的最北台风,影响范围有福建、浙江、江西、广东等省市。2013年8月10日,第11号热带气旋尤特在西太平洋洋面上生成,并逐渐加强为超强台风,于8月14日在广东阳西县登陆,是2013年登陆的最强台风,超强台风在副高南侧沿偏东风引导气流向西行,受其影响,福建、江西、湖南、广东、广西和海南等地出现强降水,南方地区的持续性高温天气得以暂时缓解。2013年8月18日第12号热带气旋潭美在台湾东南部洋面生成,后加强为台风,8月22日登陆福建清市,其影响范围主要位于长江以南地区,包括浙江、福建、江西、湖南、广东、广西等省。

根据2013年夏季登陆中国的热带气旋活动情况(表1)和路径示意图(图7)所示,2013年夏季共有7个热带气旋登陆中国,虽然较常年平均偏多,但其生成位置明显偏西,运动轨迹和发展加强时间都较短,且均在华南沿海地区登陆,并无北上和深入内陆的热带气旋,其中最北台风苏力在福建省登陆,福建、江西、浙江、湖南等长江以南东部省市受其影响,部分地区有中到大雨,局部暴雨,并伴有大风,起到了暂时缓解干旱、降低高温的作用。因此今年夏季登陆中国的热带气旋对台湾、福建、广东、广西、海南有较大影响,但总体对长江流域一带的广大地区影响不大,因此并不利于缓解这一区域的高温天气。

图7 2013年登陆中国的热带气旋路径

表1 2013年夏季登陆中国的热带气旋活动情况

3.4 出梅早,西太平洋副高过早完成季节性北移

2013年夏季,长江中下游传统5站梅雨持续年代际偏少的特点,6月23日入梅,梅雨期内,西太平洋副热带高压脊120°E处的位置稳定在22°N左右,6月28日出梅,副高脊线迅速跳过25°N,2013年梅雨期长度为6天,梅雨量偏少62.3%。从长江中下游梅雨开始及结束的日期历史演变序列可以看出2013年出梅较早、梅雨季节短、梅雨强度弱等特征,根据历史统计分析的结果可知,出梅早,预示着高温时段也来得早[15],因此2013年高温持续时间长,与出梅早密切相关。

根据对环流形势及其演变的对比分析可以得出,2013年夏季西太平洋副热带高压不仅范围较多年平均偏大,强度更强,且西伸脊点位置也明显偏西,脊线略有偏北。同时,2013年热带气旋活动范围偏南,对盘踞在长江中下游流域一带地区的西太平洋副热带影响并不大,因此热带气旋仅对华南地区造成了一定的影响。而2013年梅雨的过早结束也为南方出现长时间的高温天气提供了有利条件。由于华南北部至华北南部地区长时间处于西太平洋副热带高压控制之下,而副热带高压系统下的空气下沉增温和晴空辐射加热作用使这一地区出现了持续性高温天气,因此综合上述分析可知,西太平洋副热带高压偏西偏强且长时间稳定在长江流域中下游一带地区是造成2013年夏季南方区域性持续高温天气的主要原因。

图8 长江中下游梅雨开始及结束日期历史演变序列

4 结束语

(1)2013年夏季,中国南方地区发生的高温事件相对历史同期增多,主要集中在华南北部至华北南部一带,其区域性高温天气的极端性十分突出,研究区域内的日平均气温、平均日最高气温、平均日最低气温以及高温日数都打破最高纪录,为历史罕见。

(2)2013年夏季,西太平洋副热带高压范围偏大、强度更强、西伸脊点位置偏西、脊线偏北,热带气旋活动范围偏南,出梅较早、梅雨季节短,因此中国南方长江中下游地区出现了长时间的区域性高温天气。

(3)2013年夏季研究区域内的高温天气无论是高温强度、持续时间长度还是影响范围,都属历史所罕见,极端性突出。作为典型的极端高温天气气候事件,不仅要从机理上做深刻的分析,还需深入研究提高对此类灾害性天气的认识和预报预测水平,因此在下一步工作中将以此事实分析为基础,从基于月尺度内的集合预报产品出发研究其可预报性。

[1] IPCC Report.Climate Change 2001:The Scientific Basis[D].Cambridge:Cambridge University Press,2001:140-165.

[2] 陈邦柱,秦大河.气候变化与生态环境研讨会文集[C].北京:气象出版社,2004:13-20.

[3] 翟盘茂,任福民.中国近四十年最高最低温度变化[J].气象学报,1997,55(4):418-429.

[4] 任福民,翟盘茂.1951~1990年中国极端温度变化分析[J].大气科学,1998,22(2):217-226.

[5] 唐红玉,翟盘茂,王振宇.1951~2002年中国平均最高、最低气温及日较差变化[J].气候与环境研究,2005,10(4):728-735.

[6] 施洪波.华北地区高温日数的气候特征及变化规律[J].地理科学,2012,32(7):866-871.

[7] 张志薇,王式功,尚可政,等.华中地区近50年高温事件及大气环流成因分析[J].兰州大学学报(自然科学版),2011,47(2):50-55.

[8] 秦玉琳,孙照渤,倪东鸿.中国东北夏季极端高温变化特征及其与环流异常的联系[J].气象与减灾研究,2012,35(2):7-16.

[9] 叶殿秀,尹继福,陈正洪,等.1961~2010年我国夏季高温热浪的时空变化特征[J].气候变化研究进展,2013,9(1):015-020.

[10] 张尚印,张德宽,徐祥德,等.长江中下游夏季高温灾害机理及预测[J].南京气象学院学报,2005,28(6):840-846.

[11] 史军,丁一汇,崔林丽.华东极端高温气候特征及成因分析[J].大气科学,2009,33(2):347-358.

[12] 陶诗言,朱福康.夏季亚洲100hPa流型的变化及其与太平洋副热带高压进退的关系[J].气象学报,1964,34(4):385-395.

[13] 陈永仁,李跃清.南亚高压活动特征及其天气气候影响研究进展[J].气象科技,2008,36(2):174-179.

[14] 黄仕松.有关副热带高压活动及其预报问题[J].大气科学,1978,2:159-168.

[15] 周曾奎.1994年江淮地区持续高温干旱的环流特征[J].气象,22(7):40-42.