识老茶 赏紫砂

2014-01-02中国茶叶博物馆

中国茶叶博物馆

《茶博经纬》供稿

经历百年岁月而得以留存的茶,恐怕只有普洱饼了,它们早已冲破了茶的局限,那些颜色深沉的茶体,淌过时间的河流,承载命运的浮沉,诉说着无数曾见证的故事。它们是历史,是文化,也暗含生命中的种种际遇和启示。

今天,我们就来了解两款珍藏于中国茶叶博物馆的普洱老饼。

神秘的“向质卿造”

这是一款光绪年间的宫廷砖茶,由云南老茶庄同兴号主人向质卿监制。茶砖一面为阳文(文字凸出):“向质卿造”,长12.3cm、宽12.3cm、高3.5cm,重约250g,据说当年连慈禧太后也喜欢这个牌子的茶。一直以来,背面的文字无人能解,有人猜是满文,惹人疑思。近日,中国茶叶博物馆馆长王建荣小心翼翼地给这款茶饼蒙上棉纸,用铅笔将背面轮廓描出,发现居然是一个“號”字,总算揭开了它的神秘面纱。

“宝焰牌”云南砖茶

1941年,云南和蒙藏委员会共同出资成立康藏茶厂,生产专供藏区的“宝焰牌”心脏形紧茶。新中国成立后,康藏茶厂改名为下关茶厂,1966年“文革”期间,“宝焰牌”改为“团结牌”,1967年紧茶改为砖茶。20世纪70年代,砖茶逐渐淡出藏区市场。1990年下关茶厂正式注册“宝焰牌”商标,其品质特点为:汤色泽鲜亮,香气纯高,滋味醇厚,茶性温和,久藏更香。

小小一个茶砖,却见证了民族情义、国家变动、市场发展,让人感慨。

紫砂加蓝彩包袱壶

这件紫砂壶非常独特,名字为紫砂加蓝彩包袱壶。它取材于著名的紫砂出产地宜兴,是清道光年间的作品。整个壶呈长方形,四个直角浑圆,再配上壶顶部壶钮的结,还真像个包袱。

不同于传统的泥绘,作者在美化时吸取了景德镇的粉彩技法,用蓝釉花卉图案装饰,好像青花瓷上散碎的缠枝莲纹,天女散花般点缀在壶身的各个角落。蓝色的纹路上还有白色作衬,模仿满天繁星,一下子提亮了整个壶。

在壶的底部印有“壶痴”字样。壶痴原名徐展庭,为清代擅做包袱壶形的名手,他的代表作就是“加彩包袱壶”。

除了展览的这一把紫砂加蓝彩包袱壶,故宫博物院还收藏了一把壶痴的“包袱壶”,整体呈红棕色,壶身只有上半部分有模仿包袱哲理的竖向花纹,下半部分光滑无装饰。香港茶具博物馆里,也藏有一把他制作的紫砂加彩包袱壶。

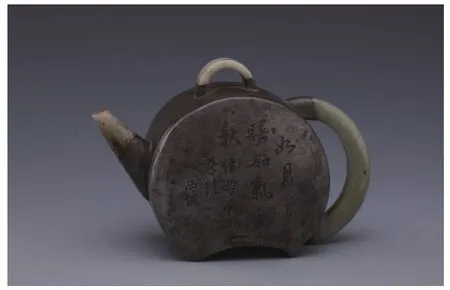

却月壶

这款紫砂壶属于曼生十八式之一,因为壶底有一块缺口,所以这件作品有一个很形象的名字——“却月壶”。紫砂壶做工考究,内部为紫砂胎,外面用锡包裹,这种“锡包砂”的工艺非常稀有,在壶钮、壶把及壶流(壶嘴)的部分还用青玉做装饰,俗称“三镶壶”。文物专家认为,它整个壶身好像天上的月亮,底部一小块缺口:“壶的灵感取自于自然现象‘缺月’,寓意‘月满则亏,置之座右,以我为规’,表达了天人合一,阴阳调和的观念,告诉人们过犹不及,为人处世需要谦虚谨慎,居安思危。”

中国茶叶博物馆茶友会旨在搭建一个茶主题服务平台,专家、茶友、茶企以及跨行业共同关注、参与并实现深度合作,弘扬茶文化、推动茶产业发展。通过官方网站(茶语网:www.teatalking.cn)、新浪微博(@中国茶叶博物馆茶友会)、微信公共平台(teatalking_cn),手机APP(中国茶友会)等线上交流平台,与线下讲座、雅集、科普、培训、寻访等相呼应。专家介绍科学饮茶知识,艺术品茶方法,茶友交流饮茶体会和情趣,线上线下分享有茶生活,共同推广“爱茶爱生活”理念。