最低工资标准提升的结构性就业效应——来自我国工业企业的自然实验

2014-01-01戴小勇成力为

戴小勇 成力为

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连116024)

一、引言与文献评述

十八大报告指出,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,到2020年实现城乡居民收入比2010年翻一番的目标。自2004年新的《最低工资规定》出台以来,各地方政府纷纷大幅度提高最低工资标准。2010年,全国就有29个省份对最低工资标准进行了调整,月最低工资标准最高档增长率达到了24%(李平,2011);《国家人权行动计划(2012-2015年)》提出“十二五”期间最低工资标准年均增长13%以上的目标。随着中国经济逐步进入刘易斯拐点,工资上涨成为必然,政府应该积极地完善最低工资制度(蔡昉,2010)。最低工资标准提升,一方面会通过提高劳动报酬在初次分配中的比重,使不同要素的收入分配更合理;另一方面又可能导致企业密集使用其他要素对劳动替代、损害低收入劳动力就业,违背保障低收入劳动力权益的初衷。因此,提高最低工资标准是否会损害就业?尤其是损害了哪些群体的就业?成为迫切需要研究的问题。

最低工资标准就业效应是劳动经济学中的主流问题,传统研究范式认为提高最低工资标准是否会影响就业,取决于劳动力市场结构。在完全竞争的劳动力市场中,最低工资标准提升必然损害就业;而在垄断市场中,如果最低工资标准起点较低,提高最低工资标准反而会促进就业(Cahuc,2004)。围绕着劳动力市场更接近垄断性还是完全竞争市场,学者展开了争辩。Brown(1982)对支持劳动力市场接近完全竞争的研究进行总结,发现最低工资标准提高10%,劳动力就业大约会减少1%~3%;Flinn(2006)构建的搜索匹配模型,为垄断性劳动力市场结构提供了新的证据。近些年,随着社会对劳动者权益保护的重视,各国政府频繁大幅度地提高最低工资标准[9]。相应地,对最低工资标准提升的就业效应研究也空前繁荣,研究对象实现从宏观到微观企业的过渡(Cuesta,2011;Gavrel,2012),而且基于自然实验的新研究方法受到重视(Papps,2012)。

我国早在1995年就颁布实施了最低工资制度,但对最低工资制度的就业效应研究却相对滞后。早期研究大都停留在理论探讨层面,缺乏科学严谨的测度。近几年来,学者才开始定量地对最低工资政策的就业效应展开研究。张智勇(2007)分析了对农民工实施最低工资标准的可行性。罗小兰(2007)使用我国1994-2005年的省份面板数据,发现最低工资标准对农民工的就业影响存在门槛效应。丁守海(2010)使用2007-2008年粤闽两省439家企业的调查数据,研究发现当监管环境强化到一定程度时,提高最低工资标准对就业的冲击会扩大。贾朋(2012)基于综合社会调查数据,研究发现最低工资标准提升对低技能青年劳动力没有显著影响,而对低技能中年女性有显著消极影响。马双等(2012)基于规模以上制造业企业数据,研究发现最低工资标准增加10%,企业雇员数目减少0.6%。此外,案例研究方法也逐步受到重视(廖建桥,2008;于海波,2008)。

以上研究为理解我国最低工资标准提升的就业效应提供了有益参考,但研究成果还比较稀缺、研究角度相对单一、研究方法也略微滞后。为数不多的几项研究可能存在以下不完美的地方:第一,仅关注最低工资标准提升对就业总量的冲击,忽略了最低工资标准提高的结构性就业效应;第二,缺乏大样本微观企业数据支持。现有研究大多采用宏观数据,样本容量十分有限,降低了研究结论的可信度,且不能考虑到企业的异质性;第三,方法上大多采用描述性统计分析、面板与截面数据的线性回归方法,既不可能同时考虑到所有影响就业的因素,内生性等问题也得不到有效解决。

二、研究方法

借鉴自然实验的思想,我们将提高最低工资标准视为一项自然实验。企业是实验的对象,提高最低工资标准为实验内容,企业雇员数量为实验结果。根据是否提高最低工资标准,将企业分为实验组与对照组。实验组由提升最低工资标准地区的企业构成,而对照组由未提升最低工资标准地区的企业组成。实验目的是估算最低工资标准提升对就业的影响。

对于来自总体的企业i=1,2,∧,n,将其雇员数目定义为Yi,所属组别定义为Gi,时间定义为Ti,其中:Gi∈{0,1},1代表企业隶属于实验组,0表示对照组;Ti∈{0,1},0表示实验前,1为试验后。那么,提高最低工资标准对就业的影响为(Angrist,2009)

上式的含义是:在没有提高最低工资标准的情形下,实验组企业与对照组企业的雇员数目具有相同的变化趋势;因此,将工资标准提升前后实验组企业雇员数目的差异,减去实验前后对照组企业雇员数目的差异,就可以得到最低工资标准提升对就业的影响效果。

为了对式(1)进行估计,进行如下处理,来构建计量方程。记为企业i在未受到最低工资标准提升影响下,所雇佣的劳动力数量,为受到最低工资标准提升影响后,所雇佣的劳动力数量。因此,企业雇员数可以表示为

假定企业在未受到提升最低工资标准影响时的雇员数目为

其中,β为不随组别变化的时间效应,比如宏观经济形势对就业的影响,这种因素对实验组与对照组的影响程度相同;γ用来刻画实验组与对照组的差别;εi代表不同企业的个体性差异所引起的对劳动力需求的差异,且E(εi)=0。假定最低工资标准提升对每个企业雇员数目的影响效果相同,则:。因此,双重差分方程为

根据式(4),考虑到E(εi)=0,最低工资标准提高前后,对照组组企业雇员数目的变化为β,实验组企业的雇员数目变化为β+τ。因此,提高最低工资标准对企业雇员数目(就业)的净影响效果为:β+τ-β=τ,即方程(4)中交叉项的系数。τ>0,表示最低工资标准提升促进了就业;相反,τ<则表示最低工资标准提升不利于就业。类似的,还可以继续对样本进行分组。比如,引入虚拟变量Highi∈{0,1};其中,高新技术行业的企业取值为1,非高新技术行业的企业取值为0;并构建如下计量方程

那么,系数的估计结果,就能够反映最低工资标准提升对于高技术行业与低技术行业的就业影响差异。如果显著为正,则说明提高最低工资标准对低技术行业的就业影响更大,企业雇员数目减少更多。引入自然实验的思想,通过设置实验组与对照组,可以有效规避以上问题,从而能够更加准确地估计最低工资标准提升对就业的影响效果。

三、数据、变量与方程

1.数据来源与处理

本文使用的企业数据来源于2008-2009年的中国工业企业数据库,它由国家统计局根据规模以上工业法人企业所上报的财务报表信息整理而成,该数据库涵盖了我国大陆全部国有和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业法人企业。数据库中包含了企业的基本信息与财务指标,其中的年平均职工人数指标,为我们分析就业效应提供了依据。最低工资标准提升前后,企业职工人数的变化,直接反应了最低工资制度对就业的影响。为了避免异常数据干扰分析结果,剔除了9.21%的异常样本,剔除后并不影响样本的代表性。数据的处理通过SQL Server2008与Stata11.0实现。

全国各地区(精确到各市区与县)的最低工资标准数据来源于国家劳动和社会保障部的政策法规、中国劳动咨询网,以及当地政府网站、政策法规、统计公报,我们对不同来源的数据进行了集成与对比,从而保证了数据的完整性与有效性。全国2860个县市最低工资标准,详细地报告了各省、市、自治区的最低工资标准分档标准,以及每个县、区所适用的最低工资标准所对应的分档。通过比较2008年与2009年各县、市区所适用的最低工资标准,就得到了2008-2009年期间最低工资标准提升的地区。同时,中国工业企业数据库中,包含了行政区划代码,该代码的前6位就可以标识企业所在的市区或县。根据国家统计局公布的县及县级以上行政区划代码,将各地区的最低工资标准与中国工业企业数据库进行了合并。将2008-2009年提高了最低工资标准地区的企业作为实验组,而未提高最低工资标准地区的企业作为控制组。

2.变量与计量方程

根据自然实验法与双重差分法的原理,方程(7)可以作为估计最低工资标准提升对就业影响的计量方程。为了更好地估计最低工资标准提升的影响效果,在计量方程中还控制了企业规模(Size)、企业年龄(Age)、利润率(Profit)、资本密集度(Capital)。其中,企业规模用企业销售收入的自然对数表示,规模大的企业自然将雇佣更多的员工;企业年龄为从开业到统计年份的时间跨度;利润率为利润总额比销售收入,利润是企业追逐的目标与扩大再生产的内在动力;资本密集度用固定资产总额比雇员总数表示,它反映了企业密集使用劳动或资本的差异。

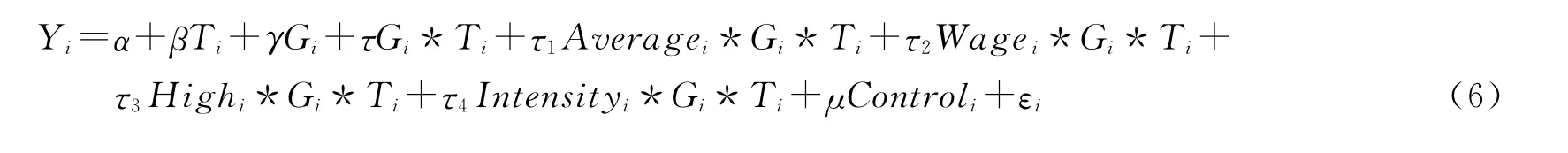

关注的重点是最低工资标准提高的就业效应,作用于平均工资水平不同的企业、高新技术行业与制造业行业,以及资本密集程度不同的企业,是否存在差异;同时,最低工资标准提升的就业效应,是否会随最低工资标准提升幅度而变化。因此,构建了四个虚拟变量:Average、Wage、High、Intensity。Averagei∈ {0,1},当企业的平均工资水平高于社会平均工资水平时取值为1,否则为0;Wagei∈{0,1},最低工资标准提升幅度高于平均提升幅度的地区取值为1,否则为0;Highi∈{0,1},1表示高新技术行业的企业,0为非高新技术行业的企业;Intensityi∈{0,1},资本密集度高于平均水平的企业取值为1,否则取值为0;将以上四个虚拟变量与Gi-Ti构建交叉项,引入回归方程。这样,通过估计交叉项的系数,就可以分析最低工资标准提升的就业效应,在不同工资水平与资本密集度企业,不同行业上的差异,也可以分析随最低工资标准提升幅度变化,就业效应的变化。因此,在方程(5)的基础上,考虑到以上因素,建立了以下计量方程

其中,i为企业个体,Y为自然对数处理后的企业雇员数目。同样地,Gi∈{0,1},1代表企业隶属于实验组,0表示隶属于对照组;Ti∈{0,1},0表示实验前,1代表试验后。Gi*Ti为分组变量与时间的交叉项,根据前文的分析,交叉项系数,就是提升最低工资标准对就业的影响效果。Control为控制变量集合,包含了企业规模、年龄、利润率、资本密集度以及行业虚拟变量。

四、实证结果及分析

1.最低工资标准提升的结构性就业效应

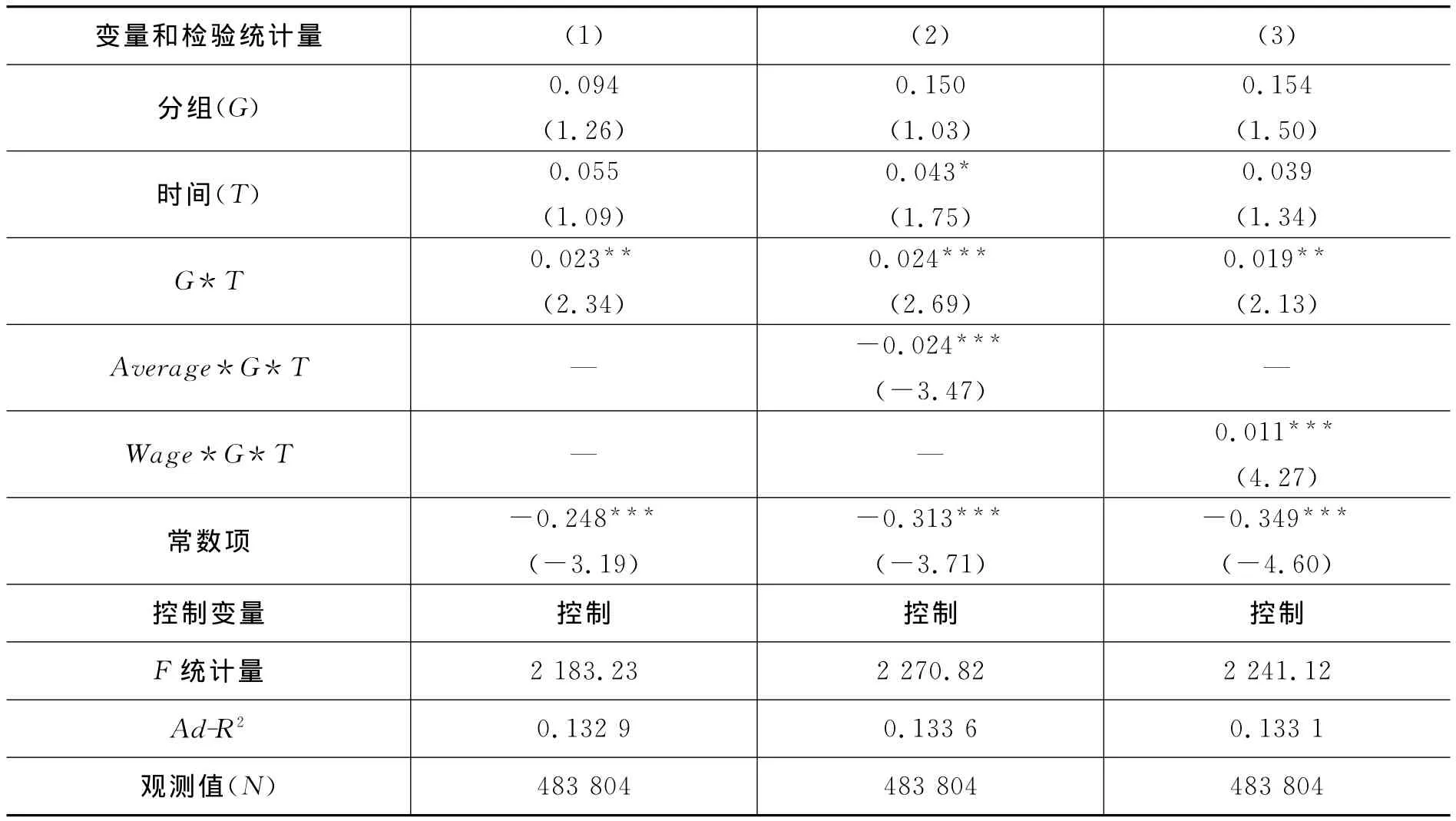

表1为计量方程(6)的回归结果。表1(1)的结果说明:第一,实验组与控制组企业的雇员数量不存在显著差异。分组变量G的系数不显著,最低工资标准提升与未提升地区的企业雇员数目没有明显差异,说明各地的就业情况不是政府决定是否提高工资标准的依据,这样就保证了对照组选取的随机性与有效性;第二,2009年的就业形势更好,时间T的系数显著为正,说明2009年企业的雇员数量大于2008年,较2008年雇员数量增加,这与国际金融危机的影响变弱,宏观经济形势好转有关;第三,总体上来看,提高最低工资标准对企业的雇员数量的影响不明显。GiTi的系数为负,但不显著,说明没有强烈的证据表明提高最低工资标准减少了我国的就业总量。但这并不能说明提高最低工资标准对就业无影响,这种影响很有可能是结构性调整。因此,表1(2-5)的计量结果对最低工资标准提升的结构性就业效应进行了检验。

表1(2-5)分别引入交叉项后,交叉项的系数(τ1,τ2,τ3,τ4)估计结果说明:第一,提升最低工资标准,对平均工资水平较低企业的就业影响显著,更不利于低技能劳动力的就业。Average*G*T的系数τ1=0.01,且在1%水平显著,说明提高最低工资标准,使低工资水平的企业雇员数量减少。企业的平均工资水平与雇员的技能、受教育程度是高度相关的,对于平均工资水平较低的企业来说,其雇佣的低技能劳动力的比例也越高。可见,最低工资标准提升损害了低技能劳动力的就业,违背了保障低收入劳动者权益的初衷;第二,最低工资标准提升幅度较大地区的企业,雇员数目有显著的下降。Wage*G*T的系数τ1=-0.027,且在1%水平显著,说明最低工资标准提高幅度大的地区,企业雇员数目下降更多。因此,可以推测最低工资标准提升对就业的影响存在“门槛效应”。最低工资标准提高幅度较大,容易带来明显的就业难题,因此政府需要把握最低工资提升的幅度;第三,提高最低工资水平,对中低技术产业的就业产生不利影响。High*G*T的系数τ3=0.069,在1%水平显著。提高最低工资标准后,中低技术产业的一组,企业雇员数目与高新技术产业相比减少更多;第四,最低工资水平提升对劳动密集型企业的就业产生不利影响。Intensity*G*T的系数τ4=0.046,且在1%水平显著,与资本密集型企业相比,提高最低工资标准使劳动密集型企业的雇员数目下降更多。与现有文献的研究结论不同,以上研究结果表明最低工资标准提高对就业的冲击是结构性的,它虽然对就业总量的影响不明显,但显著减少了平均工资水平较低、最低工资标准提升幅度较大、中低技术与劳动密集型行业的就业规模。

表1 2008-2009年最低工资标准提升对雇员数量的影响

值得注意的是,表1(1-5)中,G*T的系数τ虽然为负数,但均不显著,即最低工资标准提升对就业的总体影响效果不明显。我国的最低工资标准仍有较大上升空间,在一定范围内提高最低工资标准,总体上并不会影响就业总量,带来的只是劳动力需求结构的变化。最低工资标准提升对就业总量影响不显著的可能原因有:第一,低技能劳动力供给短缺,企业对低技能劳动力的需求价格弹性较小。低技能劳动力短缺现象在东部沿海城市表现得非常突出,而且有扩大到其他地区的趋势。以珠海市为例,2004年的用工缺口为15万,而在2009年这一缺口被迅速扩大到200万。提高最低工资标准,一方面能够动员更多的农村劳动力外出务工,另一方面由于企业对低技能劳动力的需求价格弹性较小,提高最低工资不会导致企业对低技能劳动力的需求大幅下降;第二,最低工资制度的执行力度不够,企业违背最低工资标准的行为时有发生。虽然各地实施了最低工资标准,但由于监管压力小,当地政府为保障就业,对企业违背最低工资标准的行为容忍度较高;第三,提高最低工资标准后,部分企业将雇佣更多的高技能劳动力,实现对低技能劳动力的替代。低技能劳动力的需求减少,伴随着对高技能劳动力的需求加大。因此,最低工资标准提高,改变了部分企业对劳动力的需求结构,但对就业的总体影响不明显。

2.结构性就业效应的形成原因分析

最低工资标准提高,将导致企业增加高技能劳动与资本的使用数量,减少低技能劳动的使用数量,造成高技能劳动与资本对低技能劳动的替代。整体而言,提高最低工资标准对就业总量的影响不明显,说明企业减少低技能劳动使用数量的同时增加高技能劳动的雇佣数量,且二者的增减数量相当;对于平均工资水平较低的企业、最低工资标准提高幅度较大的地区、中低技术与劳动密集型行业而言,最低工资标准提高将带来企业对低技能劳动力需求的更大幅度下降,资本对低技能劳动力的替代效应会更加突出,从而表现出结构性就业效应。受最低工资标准提高的冲击,企业在现有的要素使用比例构成下,可能无法盈利,从而投资于更加先进的机器设备替代低技能劳动,甚至转向对低技能劳动需求相对较少的行业。

为了进一步验证结构性就业效应的成因,将资本劳动比(K/L)作为自然实验的结果变量,并对方程(7)进行估计,相关变量的定义与方程(6)相同。资本劳动比的计算方法为固定资产净值比雇员总数,它反映了企业的有机构成。由于本文使用的数据库没有标识雇员的受教育程度,无法检验高技能劳动对低技能劳动的替代效应,但这并不影响本文实证检验的严谨性。通过以上检验最低工资标准提高对“资本劳动比”的冲击效果,以及在不同企业类型间的差异,就可以为上文的理论分析提供有力的经验证据。由于资本劳动比在不同行业之间存在明显差异,按高低技术与资本密集程度对行业分类构建分组变量并引入计量方程,可能导致估计结果的混淆。因此,作为以上理论分析的验证,最终建立的计量方程如下

表2为方程(7)的估计结果,可以做出如下推断:第一,最低工资标准提高,总体上促使企业的资本劳动比提高。分组变量(G)的系数不显著,说明实验组与对照组的结果变量不存在明显差异,而变量G*T的系数显著为正,说明最低工资标准提高后,实验组企业的资本劳动比明显上升;第二,对于平均工资水平较低的企业、最低工资标准提升幅度较大的地区,最低工资标准提高对资本劳动比提高的促进作用更强。变量Average*G*T的系数显著为负,说明最低工资标准提高后,平均工资水平较低企业的资本劳动比提高幅度更大。Wage*G*T的系数均显著为正,说明最低工资标准提高幅度较大的地区,企业资本劳动比提高的幅度更大,最低工资标准对就业的冲击可能存在“门槛效应”,即:只有当最低工资标准提升幅度达到一定范围时才导致资本与高技能劳动对低技能劳动的替代。根据以上实证结果,可以推断资本对低技能劳动的替代,是结构性就业效应形成的重要原因,从而验证了理论分析的结果。

表2 最低工资标准提升对“资本劳动比”的影响

3.分行业稳健性检验

最低工资标准提升对企业雇员数目的影响程度,可能存在较大的行业差异。为了使本文的结论更加稳健可靠,有必要分行业对最低工资标准提升的就业效应进行检验。根据国民经济行业分类①行业代码的具体划分,可以查阅国家统计局网站:http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflb,使用38个二位码行业数据,以企业雇员数量作为因变量,对式(7)进行估计。其中交叉相系数,是需要重点关注的对象,它反映了最低工标准提升对就业的影响效果。表3统计了交叉项系数的估计结果,可以得到以下结论:

第一,提高最低工资标准对就业总量产生不利影响的行业,主要集中在传统纺织业与依靠接订单、加工制造的外向型产业;第二,提高最低工资标准对大多数行业的就业没有明显影响,验证了表1的结论,即最低工资标准提升对全社会总体就业的影响不显著。表3的统计结果显示,系数在29个行业中不显著;第三,最低工资标准提升对就业的负面效应对平均工资水平较低的企业就业影响更大,最低工资标准提高幅度增大会加剧对就业的负面影响。从表3的统计结果看,交叉项的系数(τ1,τ2)大部分与表(1)结果吻合,在总共38个行业中,τ1的系数在21个行业中显著为正,τ2的系数在20个行业中为负。分行业稳健性检验结果进一步验证了最低工资标准提升的结构性就业效应。

五、结论与启示

基于2008-2009年中国工业企业数据,将各地区的最低工资标准提升视为一项自然实验,采用双重差分法研究了最低工资标准提升对就业的影响,结论与启示如下:(1)提高最低工资标准总体上不会增加失业。保障低收入劳动者的利益,让他们合理分享改革开放与经济增长的成果,政府应该继续推行最低工资制度。同时,需要强化最低工资制度监管环境,加大对违反最低工资标准企业的惩罚力度,确保最低工资标准制度的落实与实施;(2)最低工资标准提升导致部分低收入劳动者失业,反而损害了低收入劳动者的利益,出现与初衷背道而驰的结果。因此,保障低收入劳动者利益,不能仅仅局限于提高最低工资标准,而应该是一揽子政策措施。比如:为低技能劳动者创造就业机会,提供就业岗位,提供良好的创业环境,鼓励自主创业,完善失业保障制度等;(3)提高最低工资标准对劳动密集型与中低技术产业就业的不利影响较大,而对资本密集型与高新技术产业的就业没有不利影响。这说明提高最低工资标准可能改变了企业生产的有机构成,企业将雇佣更多的高技能劳动,或使用机器对低技能劳动替代。从这个角度来看,最低工资标准提高可能促进企业生产率提升,最终引致产业结构优化升级与价值链攀升;(4)最低工资标准提高幅度大的地区,就业所受到的不利影响较大。因此,提高最低工资标准,政府应该根据当地的产业结构特征、企业承受能力等因素综合考虑,而不是盲目跟随大流。最低工资标准的提升是一个循序渐进的过程,需要把握合理的幅度。

表3 系数估计结果的行业个数统计

最低工资标准提升的波及面相当广泛,其政策效果也具有多面性。在提高低技能劳动力收入、促进社会分配公平的同时,也可能会导致低技能劳动者失业。政府制定政策的着力点应该在促进不同要素的收益分配更合理与稳定劳动密集型、中低技术产业的就业之间寻找平衡点,并出台配套措施保障低收入群体的就业。最低工资标准提升的其他效应,也是非常值得深入研究的话题,这是后续研究的方向。

[1]李平,宫旭红,张庆昌.工资上涨促进劳动生产率提升:存在性及门槛效应研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2011,03:83-91.

[2]蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010,04:4-13.

[3]Cahuc P,Zylberberg A.Labor Economics [M].Cambridge,Mass:MIT Press,2004.

[4]Kohen Brown,The Effect of the Minimum Wage on Employment and Unemployment,"Journal of Economic Literature,vol.20,no.2,1982:487-528.

[5]Flinn CJ.Minimum wage effects on labor market outcomes under search,matching,and endogenous contact rates[J].Econometrica,2006,74(4):1013-62.

[6]Cuesta MB,Heras RL,Carcedo JM.Minimun wage and youth employment rates,2000-2008 [J].Revista De Economia Aplicada,2011,19(56):35-57.

[7]Gavrel F,Lebon I,Rebiere T.Minimum wage,on-the-job search and employment:On the sectoral and aggregate equilibrium effect of the mandatory minimum wage[J].Economic Modelling,2012,29(3):691-9.

[8]Papps KL.The effects of social security taxes and minimum wages on employment:evidence from Turkey [J].Industrial & Labor Relations Review,2012,65(3):686-707.

[9]张智勇.最低工资会打击农民工就业吗[J].财经科学,2007,(10):103-110.

[10]罗小兰.我国最低工资标准农民工就业效应分析——对全国、地区及行业的实证研究[J].财经研究,2007,(11):114-123.

[11]丁守海.最低工资管制的就业效应分析——兼论《劳动合同法》的交互影响[J].中国社会科学,2010(1):85-102.

[12]贾朋,张世伟.最低工资标准提升的就业效应——一个基于自然实验的经验研究[J].财经科学,2012(5):89-98.

[13]夏芸,唐清泉.最终控制人、高管薪酬与技术创新[J].山西财经大学学报,2011(5):86-92.

[14]廖建桥,杨红明.低收入员工内在工作激励的个案研究[J].管理案例研究与评论,2008(4):1-6.

[15]于海波.薪酬战略与薪酬满意度的关系[J].管理案例研究与评论,2008(4):63-68.

[16]高文亮,罗宏.薪酬管制、薪酬委员会与公司绩效[J].山西财经大学学报,2011(8):84-91.

[17]杨竹萃.产业就业与区域收入差距研究[J].财经问题研究,2014(4):28-32.

[18]Angrist J,Pischke J.Mostly Harmless Econometrics:An Empiricist’s Companion[M].Princeton,New Jersey:Princet on University Press,2009.

[19]马双,张劼,朱喜.最低工资对中国就业和工资水平的影响[J].经济研究,2012(5):132-146.