因时制宜似嘉猷 明日黄花已空谈

2013-12-29张大文

张大文:1991年被评为全国模范教师并被授予国家级“人民教师”奖章。1992年被评为上海市特级教师。现为复旦大学附中特级教师,华东师范大学、华中师范大学兼职教授。已发表文学作品1000万字左右。

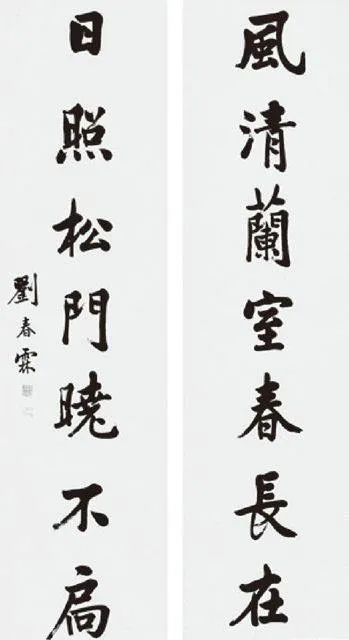

中国历史上最后一次殿试,于1904年(清光绪三十年)5月21日在保和殿举行。光绪皇帝制策以察吏、治军、理财、励士四个方面为问。刘春霖认为,无论是任官治兵之要,还是裕财正俗之方,都要以因时制宜为立论的大前提而分别论述之。于是,他指出:在澄清吏治方面,必须从重视守令开始,一方面长官勤求民隐,则属吏清慎自持,另一方面加意培训,扩其见闻,使守令委之以任而不惑,责之以事而不迷,使上下之情相通,万政之兴可待;在扩军备战方面,既用生动的比喻反论证国家之有军队犹如血肉既具之人身必有气力以贯注,才足以发挥其精神,以生存于万类竞争之世,又在批驳不以兵制为急务者的基础上,强调天下之事日趋于变时,务必变换战术,改进装备,才能并立于群雄之间;至于理财方面,明确指出在利源外溢之今日,节流不如开源之尤要,而开源之道,在振兴实业——讲求农事,繁荣工艺,扩充商务,使野无旷土,市无游民,精华日呈,利权可挽;最后在励士正俗方面,由于“今日浮荡之士未窥西学,已先有毁裂名教之心,故欲正人心、端士习,必以明伦为先。欲明伦理,必以尊经为首。此即国粹保存之义”,所以力主以六经为治国之大道,以正视听。

在因时制宜的前提下,上述四点分论,最后被概括为“皆保世之闳规,救时之要务”。加上皇上勤学修身,那么“我国家亿万年”得道之首要条件便以此为根基了。

——显然,这样一份殿试答卷,就文字论文字,有的言之成理,付诸实践,必有成效;有的虽然提不出具体的步骤、方法,只能抽象地泛泛而谈,但是方向对头,自圆其说;有的能超越策问局限,提出创见,并辅之以切实可行的措施;有的虽然脱离社会实际,但是观点明确,代表一方之言。

然而,这篇文章由于脱离中日甲午战争与马关条约以来的国际形势与国内实际,所以对作为立论的大前提的“因时制宜”的“时”缺乏深刻的认识,因而给“制宜”带来先天的严重不足。这种不足,对于刘春霖这样一介书生,有的是不能要求过高、横加责问的。例如,在治军方面,我们不能要求他总揽全局,高瞻远瞩,提出什么战略方针,他能够一反“乃世之论者,动是古而非今,辄谓人民岁输数千万之资财,以养此坐食骄惰之兵,固不如古者寓兵于农之善”的谬论,主张“皇上整军经武,士卒以知学为先”,“然后可并立于群雄之间,所谓气力充而精神焕矣”,就已经很不错了。

然而,在论述到励士正俗一节时,刘春霖却跟时潮大唱反调了。经历甲午惨败、庚子巨变,世纪之交的新学启蒙运动发端于救亡图存之时势,存在于朝廷兴学育才之决心,发展到汇流成河,冲击着旧社会、旧制度的堤坝。《新民丛报》1902年一则《召见翰林》的报道中,记叙了光绪皇帝、慈禧太后勉励诸翰林当读中西有用之书,中西之学,必求其通的情景,太后甚至教导众人“今后切不可泥古不化,总以通达时变为第一要义”。这样,一个崭新、崇西的时代便形成了。据梁启超《西学书目表》所记,1896年市面上可读之西学书籍,总共不过三百余种,而据顾光燮《译书经眼录》所记,1904年翻译出版的西学书籍已有五百三十三余种。可以说,新学、西学以启蒙为旗帜,标志了一个时代的特色。但是,刘春霖却认为“今日浮荡之士未窥西学,已先有毁裂名教之心”,于是提出欲正人心,必以明伦为先,必以尊经为首。显然已站在文化保守主义的立场上了。

所以,这样一篇文章,看似因时制宜地献上嘉猷,实际上是明日黄花地变成一纸空文。凭借它而考取状元,从一个侧面说明科举制度已是强弩之末,不能不走出历史舞台了。