鲁迅与郁达夫的深厚友谊

2013-12-29孔见景迅

鲁迅和郁达夫这两位现代文学史上的巨匠,既是同乡,又是挚友。他们相知甚早,彼此信任,互相尊重,在五四以来的新文学阵地上,并肩战斗,愉快合作,为现代文学事业作出了重大贡献,也在现代文学史上留下了美丽的佳话。在反动派统治的白色恐怖年代,他们有着类似的遭遇,同怀着深挚的故乡情结而反遭故乡反动势力迫害。而尤其难能可贵的是鲁迅逝世后郁达夫沉痛哀悼,深切怀念,对鲁迅作出了非常崇高的评价。

美 好 的 印 象

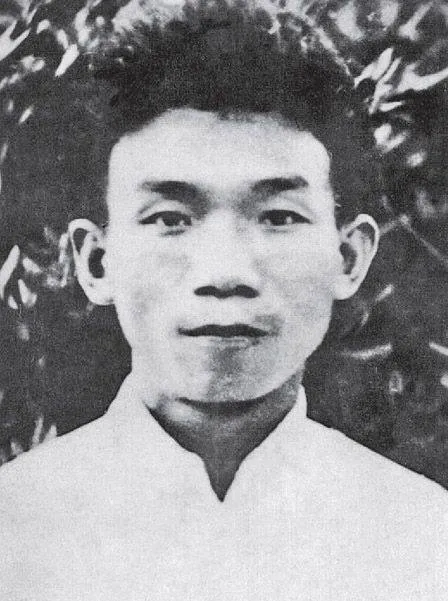

鲁迅(1881~1936)和郁达夫(1896~1945)都是浙江人,他们一位出生在绍兴;一位出生在富阳。既有同乡之谊,又有先后留学日本的相同经历。

他们相知甚早,彼此留下美好的印象。

郁达夫在后来的《回忆鲁迅》一文中说:“至于我个人和鲁迅的交谊呢,一则系因同乡;二则因所处的时代,所看的书,和所交游的友人,都是同一类属的缘故,始终没有和他发生过冲突。”

郁达夫于1923年2月17日在周作人邀请北大同人马幼渔、沈兼士等午饭席上结识鲁迅并开始交往。他在《回忆鲁迅》一文中描述第一次见到鲁迅的印象:

他的脸色很青,胡子是那时候已经有了;衣服穿得很单薄,而身材又短小,所以看起来像是一个和他的年龄不大相称的样子。

他的绍兴口音,比一般绍兴人所发的来得柔和,笑声非常之清脆,而笑时眼角上的几条小皱纹,却是很可爱。

直到鲁迅送他出来时,“说了一句什么笑话”,致使郁达夫“一个人在走回寓舍来的路上,因回忆着他的那一句,满面还带着了笑容”。何等温馨,亲切,令人回味无穷的记叙!

十天后,郁达夫在东兴楼宴请北大同人,鲁迅亦应邀出席。这在2月26日的《鲁迅日记》中记有“夜得郁达夫柬招饮”。

自此至1935年底,他们开始了延续13年的亲密交往。其间,他们互相造访,书来信往,一起赴宴,诗文赠答,互赠书物,彼此关照,从而建立了深厚的友谊;他们合作编辑刊物,积极参加革命组织和社会活动,从而为新文学与革命事业作出了重大贡献。

1927年8月因社内纠纷,郁达夫声明脱离创造社;同年10月鲁迅到上海。从此,揭开了两人交往的新篇章。

郁达夫同样给鲁迅留下了美好的印象。鲁迅说“我和达夫先生见面得最早,脸上也看不出那么一种创造气,所以相遇之际,就随便谈谈……这样的就熟识了,我有时要求他写一篇文章,他一定如约寄来,则他希望我做一点东西,我当然应该漫应曰可以”;“达夫先生我见过好几面,谈过好几回,只觉得他稳健和平……”

郁达夫不仅对鲁迅的文学造诣和历史地位予以崇高的评价,而且对鲁迅的大事认真以及处理庶务的态度与能力留下了美好的印象:

在这自由大同盟活动的期间,对于平常的集会,总不出席的鲁迅,却于每次开会时一定先期而到;并且对于事务是一向不善处置的鲁迅,将分派给他的事务,也总办得井井有条。这里,我们又可以看出,鲁迅不仅是一个只会舞文弄墨的空头文学家,对于实务,他原是也具有实际干才的。说到了实务,我又不得不想起我们合编的那一个杂志《奔流》——名义上,虽则是我和他合编的刊物,但关于校对、集稿、算发稿费等琐碎的事务,完全是鲁迅一个人效的劳。

愉 快 的 合 作

鲁迅与郁达夫的深厚友谊,是在为新文学事业的共同奋斗中建立起来的。这主要表现在郁达夫与鲁迅携手创办《奔流》杂志和郁达夫受黎烈文之托邀请鲁迅为《自由谈》撰稿这两件大事上。

由于创造社“与太阳社联合起来攻击鲁迅”,郁达夫“却始终以为他们的行动是跃出了常轨”,所以才和鲁迅“计划出了《奔流》这一个杂志”。

郁达夫高度评价《奔流》的社会作用及其在鲁迅文艺生涯中的重大意义:

《奔流》的出版,并不是想和他们对抗,用意是在想介绍些真正的革命文艺的理论和作品,把那些犯幼稚病的左倾青年,稍稍纠正一点过来。

当编《奔流》的这一段时期,我以为是鲁迅的一生之中,对中国文艺影响最大的一个转变时期。

在这一年当中,鲁迅的介绍左翼文艺的正确理论的一步工作,才开始立下了系统。而他的后半生的工作的纲领,差不多全是在这一个时期里定下来的。

1928年6月至1929年12月,郁达夫与鲁迅合编《奔流》月刊,两人密切合作,配合默契。

郁达夫高度赞扬鲁迅对《奔流》的全身心的无私的投入与付出,他谦虚地指出:“名义上,虽则是我和他合编的刊物,但关于校对、集稿、算发稿费等琐碎的事务,完全是鲁迅一个人效的劳”。的确如此,据当时负责《奔流》出版发行的北新书局老板、鲁迅的学生李小峰后来回忆说,因为主编《奔流》正值夏季,鲁迅说“白天流汗,夜间蚊咬,较可忍耐的时间都用到《奔流》上去了。”又说“为要使《奔流》少几个错字,每月的工夫都消

耗了!”

而饶有风趣的是,鲁迅则是以一种十分幽默的笔法在《〈奔流〉编校后记》中描述郁达夫为《奔流》所作出的贡献。

《奔流》共出刊15期,鲁迅就为其中的12期撰写了编校后记,用以介绍各该期重要文章的内容及相关资料,作者、译者相关情况等等,而其中多次提到郁达夫翻译的艰苦以及鲁迅催稿的麻烦——

说到那一封信,我的运动达夫先生一并译出,实在也不只一次了。有几回,是诱以甘言,说快点译出来,可以好好的合印一本书,上加好看的图像;有一回,是特地将读者称赞译文的来信寄去,给看看读书界的期望是怎地热心。见面时候谈起来,倒也并不如那跋文所说,暂且不译了,但至今似乎也终于没有动手,这真是无可如何。现在索性将这情形公表出来,算是又一回猛烈的“恶毒”的催逼。

这段精彩的叙述实在是妙不可言。在这100多字的短文中,鲁迅运用了大词小用、愉快性的反语等特殊修辞手法,诸如“运动达夫先生”、“诱以甘言”、“无可如何”、“公表出来”、“猛烈的‘恶毒’的催逼”等等,再加上那“好好的合印一本书,上加好看的图像”的“甘言”引诱和寄去称赞译文的读者来信的鼓励等等,整个读来,令人感到亲切,温馨,幽默,风趣横生。就像一位温厚的兄长对小弟的指点、要求、鼓励与期待。

同样出色的篇章还可以举出一段——

达夫先生译这篇时,当面和通信里,都有些不平,连在本文的附记上,也还留着“怨声载道”的痕迹,这苦楚我很明白,也很抱歉的,因为当初原想自己来译,后来觉得麻烦,便推给他了,一面也豫料他会“好,好,可以,可以”的担当去。虽然这种方法,很像“革命文学家”的自己浸在温泉里,却叫别人去革命一样,然而……倘若还要做几天编辑,这些“政策”,且留着不说破它罢。

和上一段一样,这也是一段美文。所不同的是,前者以幽默、风趣见长;后者则以恳切、真挚取胜,而又不乏鲁迅式的诙谐。在此种恳切、真挚的叙述中,我们不难体会两位伟大的文学家的彼此理解与互相体谅。而这“‘好,好,可以,可以’的担当去”的传神之笔,更是绘声绘色,使达夫先生那恳挚的音容笑貌宛在眼前。此外,因时值创造社和太阳社打着“革命文学”的旗号联合攻击鲁迅之际,故鲁迅以自己的所谓编辑“政策”作比,给他们顺手一击,此亦神来之笔,妙不可言。

至于这里所说达夫先生的“不平”与“怨声载道”究系何所指,我们却长期不得而知,因为上世纪50年代版《鲁迅全集》只先后注出这12篇编校后记发表在《奔流》上的期数,此外对文中内容,没有任何注释。而新世纪版《鲁迅全集》却补入了174条注释。而这“不平”与“怨声载道”即为其中之第﹝159﹞条。笔者查得后,如获至宝,欣喜非常,故现特抄录如下,以飨读者,并与鲁迅先生的叙述相印证:

郁达夫在《阿河的艺术》译后附记中说,翻译时“觉得原著者的文章实在太华美不过,弄得我这一向是读书不求甚解的糊涂译者不得不连声的叫苦。最后费了六七天的气力,总算勉勉强强地终把这篇论文译出来了。”

其实这“连声的叫苦”和“费了六七天的气力”却也算不得什么“不平”与“怨声载道”,而所谓“不平”与“怨声载道”者,也还是鲁迅式的幽默而已。这还只是“后记”中的一段,但已经完全可以看作独立篇章了。

受黎烈文之托邀鲁迅为《申报》副刊《自由谈》撰稿乃是鲁迅与郁达夫又一项重大的密切合作。

daGNP7NXC9YeXYLIg17Kbg==

daGNP7NXC9YeXYLIg17Kbg==1932年12月刚从法国留学回国的青年学者黎烈文接任《自由谈》编辑,他锐意进取,立志改革,但“人地生疏,怕一时集不起稿子”,郁达夫对他说,“我们一定要维持他,因为在中国最老不过的《申报》,也晓得要用新文学了,就是新文学的胜利。所以鲁迅当时也很起劲”,“在起初,他的稿子就是由我转交的”。自此,鲁迅以平均每月八九篇的数量不断给《自由谈》供稿,在一年多的时间里,发表143篇杂文(其中包括瞿秋白执笔的

9篇),构成后来《鲁迅全集》第五卷《伪自由书》《准风月谈》和《花边文学》充溢战斗性和艺术性的三本著名杂文集的绝大部分。此事黎烈文劳苦功高,郁达夫功不可没。

总之,创办《奔流》杂志与支持《自由谈》确系鲁迅和郁达夫亲密合作的佳例,也是两位伟大的文学家对新文学事业的重大贡献。

并 肩 战 斗

鲁迅与郁达夫的深厚友谊也是在为中国人民争取民主自由的并肩战斗中建立起来的。

鲁迅与郁达夫不仅在新文学事业上密切合作,互相支持,而且在文化与革命的各种社会活动中携手前进,并肩战斗。凡是鲁迅参加和参与的社会活动和进步社团,鲁迅总是想到郁达夫,而郁达夫也总是跟着鲁迅一起参加。例如,1927年4月郁达夫与鲁迅、成仿吾等联名,在《洪水》半月刊发表《中国文学家对于英国知识阶级及一般民众宣言》,抗议美、英、日舰炮轰南京,伙同军阀屠杀民众的罪行;1928年两人一起加入中国革命互济会;1932年2月,郁达夫和鲁迅、茅盾等联名发表谴责日本帝国主义发动“一·二八”战争的《上海文化界告世界书》。1932年初中国左翼作家联盟筹备期间,当冯乃超拿着发起人名单征求鲁迅的意见时,鲁迅发现其中没有郁达夫,后来在鲁迅的提议下增列了郁达夫的名字。这当然不仅仅是为郁达夫争名,而主要是考虑到左联联合战线的性质及其队伍的壮大。1933年3月郁达夫和鲁迅一起加入由宋庆龄、蔡元培、杨杏佛等发起的中国民权保障同盟。1933年6月20日郁达夫和鲁迅一起参加了被国民党特务暗杀的中国民权保障同盟总干事杨杏佛的殓仪。鲁迅回来写下了著名的七绝《悼杨铨》,郁达夫也写了一首《闻杨杏佛被害有感》的七绝,沉痛哀悼这位被国民党反动派杀害的民主健儿。

此外,郁达夫还在鲁迅的工作、生活等方面给予多次帮助。如1927年鲁迅从广州到上海期间被一位所谓“儿子”的青年所纠缠,最终鲁迅就是请郁达夫为之谋职而得以解脱的;1929年鲁迅与北新书局老板李小峰的版税纠纷也是经郁达夫出面调解在律师主持下谈判达成协议的。再如包括《自由谈》在内的“上海各书店、杂志编辑者、报馆之类,要想拉鲁迅的稿子的时候”,也总是要郁达夫“到上海去和鲁迅交涉的回数多”。

须知,郁达夫1933年春已迁居杭州,因此,此后的一些事情大都是他从杭州专程赶赴上海去为鲁迅帮忙的。他还说:

此外,像良友书店、天马书店以及生活出的《文学》杂志之类,对鲁迅的稿件,开头大抵都是由我为他们拉拢的。尤其是当鲁迅对编辑者发脾气的时候,做好做歹,仍复替他们调停和解这一角色,总是由我来担当。所以,在杭州住下的两三年中,光是为了鲁迅之故,而跑上海的事情,前后总也有了好多次。

郁达夫可以说是深刻关注着鲁迅的安危与健康。如1932年上海“一·二八”战事发生,鲁迅寓所陷于炮火之中,传闻鲁迅为日本浪人凶殴,郁达夫即于2月3日在《申报》化名“冯式文”刊出寻找鲁迅的启事。当交战第三日下午郁达夫见到鲁迅时,发现“他在这兵荒马乱之间,也依然不消失他那种幽默的微笑”。再如,大约在鲁迅去世之前两三年的时候,有一次鲁迅在“开怀大笑”谈到调皮的小海婴问他“几时死”时,听了这话,郁达夫“一边虽也在高笑,但暗地里一想到了‘死’这一个定命,心里总不免有点难过。尤其是像鲁迅这样的人,我平时总不会把死和他联合起来想在一道”。

类 似 的 遭 遇

鲁迅与郁达夫的友谊之中,还含有一种因类似的政治遭遇而形成的同命相怜、惺惺相惜的因素。鲁迅与郁达夫这两位同样怀着深深的故乡情结的朋友,都先后遭到故乡国民党浙江省党部要员许绍棣的残酷迫害。

鲁迅终其一生都怀着真挚、深厚的故乡情结,我们从他早年创作的小说《故乡》《社戏》《在酒楼上》、散文诗《雪》、散文《从百草园到三味书屋》以及晚年创作的散文《我的第一个师父》《女吊》等等可以深切地感受到鲁迅对故乡山山水水、风物人情的深深的热爱与眷念。直至晚年,在残酷险恶的文化战线的战斗中,鲁迅仍然希望“回绍兴去”“写农民”,重新开始他的文学创作,然而,由于国民党当局特别是他的同乡国民党浙江党部许绍棣的迫害,阻断了鲁迅的故乡之路。

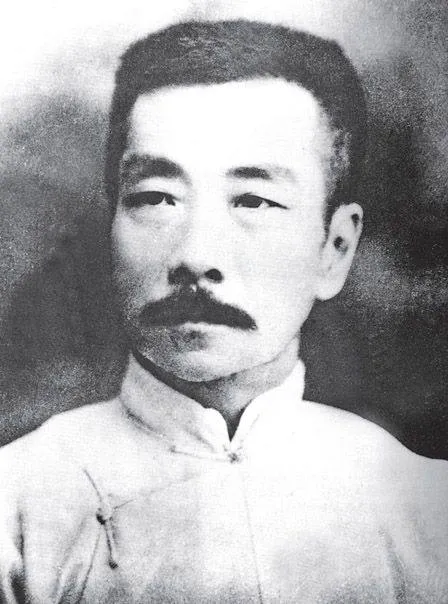

复旦大学出身的浙江临海人许绍棣,1927年“四一二”政变后任国民党浙江省党部执行委员兼宣传部长等要职。1928年8月,鲁迅主编的《语丝》周刊发表冯珧(徐诗荃)的《谈谈复旦大学》一文,揭露该校的若干腐败情形,许绍棣遂于同年9月以国民党浙江省党部指导委员会名义禁止《语丝》在浙江发行。1930年2月,鲁迅参与发起中国自由运动大同盟,许绍棣又呈请国民党政府通缉所谓“堕落文人鲁迅”。对此,鲁迅曾在多篇文章中予以揭露与抨击,指出“那时的浙江党务指导委员老爷却有复旦大学出身的人们”;“这种乱七八糟”的现象“并不足怪”“因为杭州省党部的有力人物,久已是复旦大学毕业生许绍棣老爷之流,而当《语丝》刊登攻击复旦大学的来函时,我正是编辑,开罪不少。为了自由大同盟而呈请中央通缉‘堕落文人鲁迅’,也是浙江省党部发起的,但至今还没有呈请发掘祖坟,总算党恩高厚。”此后,鲁迅在多篇文章中使用“隋洛文”“洛文”“乐雯”等与“堕落文人”形近、谐音的笔名来揭露、讽刺许绍棣们,甚至连著名的书赠挚友瞿秋白的对联“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”也以“洛文”落款。

正是鉴于自身的遭遇,鲁迅不仅断绝了故乡之路,而且不止一次地告诫他的青年朋友,“其实浙江是只能如此的,不能有更好之事,我从钱武肃王的时代起,就灰心了”;“夫浙江之不能容纳人才,由来久矣,现今在外面混混的人,那一个不是曾被本省赶出?……终于只留下旧日的地头蛇”;“浙江是不能容人才的,三国时代孙氏即如此,我们只要将吴魏人才一比,即可知曹操也杀人,但那是因为和他开玩笑。孙氏却不这样的也杀,全由嫉妒。我之不主张绍原在浙,即根据《三国演义》也。广东还有点蛮气,较好。”

正因为纵观历史与现实,深恶浙江政坛风气之险恶,鲁迅于1933年12月30日写了著名的七言律诗《阻郁达夫移家杭州》。

郁达夫于1933年春迁往杭州并拟定居,鲁迅遂写了这首诗予以劝阻。

在这首诗中,劈头“钱王登假仍如在”一句,鲁迅即借古喻今,指出“钱王”即上信所说的那个“钱武肃王”亦即历史上那位横征暴敛、残害吴越人民的暴君钱镠“仍如在”。这就是提醒郁达夫现代“钱王”许绍棣就在浙江横行霸道,残害人民,希望他以史为鉴,实际上也是以鲁迅的遭遇为鉴,不要移居杭州。

郁达夫在后来所撰长篇《回忆鲁迅》中说:“后来,我搬到杭州去住的时候,他曾写过一首诗送我,头一句就是‘钱王登假仍如在’;这诗的意思,他曾同我说过,指的是杭州党政诸人的无理高压。”

果然,事情的发展,很快即不幸而为鲁迅所言中。

郁达夫没有听从鲁迅的劝阻,移居杭州不久,即惨遭国民党反动当局恶棍许绍棣的迫害以致“家破人亡”,直至不得不远走南洋,最终于1945年8月日本法西斯业已宣告无条件投降的一个伸手不见五指的黑夜在印尼惨遭日本宪兵杀害。

郁达夫在《回忆鲁迅》一文中沉痛地写道:

我因不听他的忠告,终于搬到杭州去住了,结果竟不出他之所料,被一位党部的先生弄得家破人亡;这一位吃党饭出身,积私财至数百万,曾经呈请南京中央党部通缉过我们的先生,对我们竟做出了比邻人对待我们老百姓还要凶恶的事情,而且还是在这一次的抗战军兴之后。我现在虽则已远离祖国,再也受不到他的奸淫残害的毒爪了;但现在仍还在执掌以礼义廉耻为信条的教育大权的这一位先生,听说近来因天高皇帝远,浑水好捞鱼之故,更加加重了他对老百姓的这一种远溢过钱武肃王的德政。

这里所说的这位“党部的先生”就是国民党浙江党部执行委员兼宣传部长,1934年任浙江省教育部长的许绍棣。“我们”应包括鲁迅先生;“邻人”系指日本侵略者。

两位挚友,两位出生浙江的现代文学史上的文学巨匠,先后遭到家乡同一个反动政客的政治迫害与生活践踏,这难道仅仅是历史的巧合吗?

崇 高 的 评 价

鲁迅逝世之后,郁达夫先后撰写了《怀鲁迅》《鲁迅的伟大》《鲁迅先生逝世一周年》《回忆鲁迅》和《鲁迅逝世三周年纪念》等文章,沉痛哀悼、深切怀念和高度评价鲁迅先生。为了充分表达他对鲁迅的崇敬与评价,他不惜贬低自己以衬托鲁迅。他在1938年写于湖北汉寿的篇幅最长、内容丰富的《回忆鲁迅》一文的序言中叙述了中国人民将鲁迅的葬仪变成向日本帝国主义的“一种示威运动”“全国所出的刊物无论那一种定期或不定期的印刷品上,都充满了哀悼鲁迅的文字”之后,深挚地写道:

但我却偏有一种爱冷不感热的特别脾气,以为鲁迅的崇拜者,友人,同事,既有了这许多追悼他的文字与著作,那我这一个渺乎其小的同时代者,正可以不必马上就去铺张些我与鲁迅的关系。在这一个热闹关头,我就是写十万百万字的哀悼鲁迅的文章,于鲁迅之大,原是不能再加上以毫末,而于我自己之小,反更足以多一个证明。因此我只在《文学》月刊上,写了几句哀悼的话,此外就一个字也不提,一直沉默到了现在。

其实早在鲁迅逝世只有5天的1936年10月24日郁达夫就深情而又深沉地写下了著名的《怀鲁迅》一文,发表于《文学》杂志。此文不过三四百字,但却高度凝练、含蓄、深刻而又全面。作者不仅表达了“听到”鲁迅逝世噩耗时“晴天霹雳”般的震惊与悲痛,叙述了发电报、登路程、赶赴殡仪馆的急迫心情与行动,而且扫视了殡仪馆内外万民悲愤、痛悼的动人场面与氛围,而尤其可贵的是从国家与民族这一层面高度概括了鲁迅的出现与逝世的伟大意义——

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。因鲁迅的一死,使人们自觉出了民族的尚可以有为,也因鲁迅之一死,使人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国家。

精辟,警拔,具有经典意义,作为同时代而且同样著名的文学家,而对挚友作出如此崇高的评价,在中国现代文学史上绝无仅有,只有瞿秋白、毛泽东对鲁迅的评价堪与媲美。

文章的结尾,当鲁迅的灵柩下葬后,作者以意味深长的象征手法写道:“西天角却出现了一片微红的新月。”

而且就在该文发表不到5个月之后的1937年

3月1日所写,刊发在日本出版的《创造》杂志上的另一篇《鲁迅的伟大》的短论中,郁达夫进一步对鲁迅在新文学运动史上的地位以及鲁迅的小说、杂文等予以最崇高而又全面的评价,指出鲁迅是“自有新文学运动以来”“最伟大”的作家;“鲁迅的小说,比之中国几千年来所有这方面的杰作,更高一步”;“他的随笔杂感,更提供了前不见古人,而后人又绝不能追随的风格”。最终的结论是“要了解中国全面的民族精神,除了读《鲁迅全集》以外,别无捷径”。而令人深思的是郁达夫写这篇文章的时候,任何版本的《鲁迅全集》还都没有问世呢。可见他思想的超前性以及对《鲁迅全集》的渴望。

1939年旅居马来西亚的郁达夫在新加坡《星洲日报》副刊《晨星》上发表的《鲁迅逝世三周年纪念》一文中指出,“鲁迅是我们中华民国所产生的最伟大的文人,我们的要纪念鲁迅,和英国人的要纪念莎士比亚,法国人的要纪念毛里哀有一样虔敬的心”。

其实早在1928年创造社围攻鲁迅的时候,郁达夫就在当年8月发表的《对于社会的态度》一文中推崇鲁迅道,“我总以为,以作品的深刻老练而论,他算是中国作家中的第一人,我从前是这样想,现在也这样想,将来总也是不会变的”。而1935年郁达夫为上海良友出版公司选编的《中国新文学大系·散文二集》选取了鲁迅24篇杂文,并在导言中高度、深刻而准确地肯定了鲁迅杂文的思想性、战斗性和艺术性:“鲁迅的文体简练得像一把匕首,能以寸铁杀人,一刀见血。重要的点捉住了以后,只消三言两语就可以把主题道破。”

鲁迅也十分看重郁达夫的小说,除在《中国新文学大系·小说三集》选编其《沉沦》《采石矶》《茑萝行》《春风沉醉的晚上》《过去》之外,鲁迅还多次向国外推荐郁达夫的作品,如1932年日本作家增田涉在编选《世界幽默集》中国部分时,鲁迅就向他推荐了郁达夫的小说《二诗人》,并指出这篇小说中“有很多挖苦的话,但我觉得有点‘幽默’”;1934年应美国作家伊罗生之托,鲁迅在与茅盾编选中国短篇小说集《草鞋脚》时,收入了郁达夫的《春风沉醉的晚上》,在编选过程中,鲁迅还推荐过郁达夫的另一篇小说《迟桂花》。

此外,鲁迅早在写于1925年的著名小说《孤独者》(见《彷徨》)中还曾着意说,主人公魏连殳的“时常自命为‘不幸的青年’或是‘零余者’”的“来客”们,“大抵是读过《沉沦》的罢”。这显然是顺手为郁达夫作广告。

郁达夫《回忆鲁迅》一文长达一万多字,是浩如烟海的回忆与纪念鲁迅的单篇文章中少见的名篇。从该文中我们看到,在从1923年至1936年长达13年的亲密交往中,郁达夫对鲁迅的事业、家庭、健康、为人乃至人际关系、社会活动等等都十分熟悉并有着深刻的理解与崇高的评价。直至1939年在新加坡主编《星洲日报·晨星》时,郁达夫还复信向鲁迅夫人许广平先生约稿,请她“多写些杂文或回忆鲁迅的东西”。如此深厚的友谊,只有鲁迅与许寿裳、瞿秋白、冯雪峰的友谊堪与媲美。

鲁迅与郁达夫的深厚友谊可谓是现代文学史上的佳话,是文学家之间友谊的典范,必将启发、教育着后世。