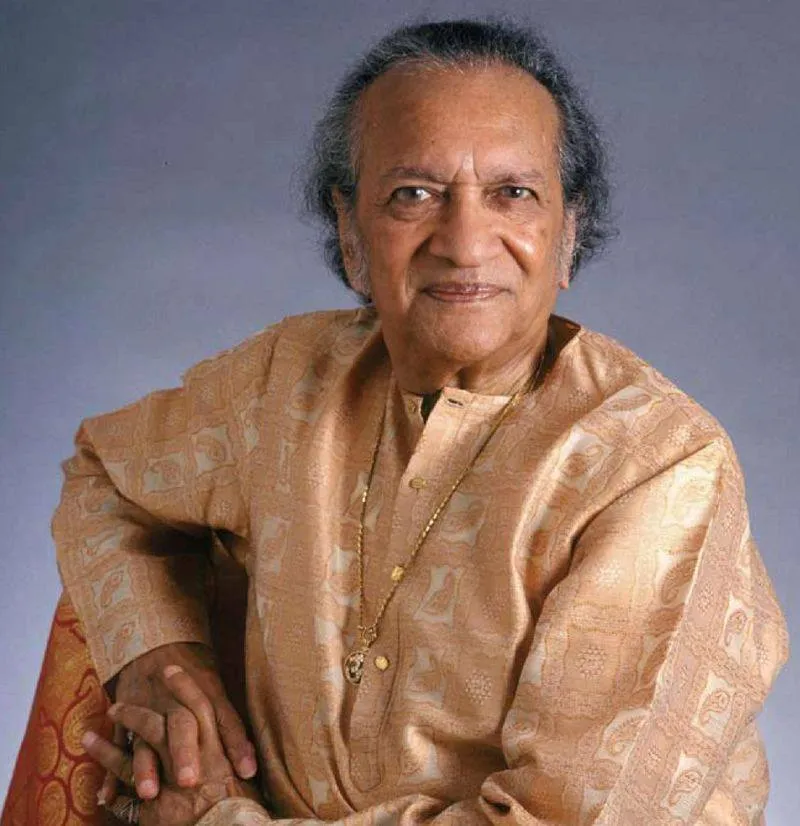

拉维·香卡:最接近圣贤的音乐家

2013-12-29梁晓奋

2011年,《洛杉矶时报》说:“音乐中也许没有圣贤,但香卡是当代音乐家中最接近的一位。”如果香卡听到这句话,必会谢绝这样的夸赞,但凡被他的音乐感动过的人,一定都会由衷地赞同。

小提琴家梅纽因说:“是他给了我这份珍贵的礼物,让我在音乐中体验更多。对我来说,他的才华和对人文的关怀,能与之相提并论的只有莫扎特。”披头士乐队的吉他手乔治·哈里森说:“他是世界音乐的教父。”

能获得这两位著名音乐家如此之高的评论,必是一位不凡的音乐人——他就是印度最受尊敬的音乐使者、西塔琴演奏家拉维·香卡(Ravi Shankar)。当然,他的头衔还远不止这些,作为一名作曲家、演奏家、教师、作家,他在古典音乐领域为东西方音乐,尤其是印度音乐与西方文化的交汇做出了几乎无人可及的贡献。此外,他还是披头士乐队吉他手乔治·哈里森的恩师,当代爵士红伶诺拉·琼斯的父亲。

2012年12月11日,拉维·香卡大师因上呼吸道感染和心脏疾病在美国加利福尼亚去世,享年九十二岁。此前一周,他刚接到通知,被提名为2013年格莱美的“终身成就奖”。出生于1920年4月的香卡,一生都走在时代的前端。他在1968年和2002年共获三项格莱美奖,而他在2011年发行的专辑,也是他生前的最后一张唱片《THE LIVING ROOM SESSIONS PART I》最终摘得格莱美“最佳世界音乐奖”。除此之外,1982年他为电影《甘地传》创作的原声音乐拿到了奥斯卡奖提名。

尽管被尊为国宝级音乐家的香卡成就满身,但其实他只接受过四年正统的音乐教育。各种文化对于他成长的影响是惊人的,在五光十色灯红酒绿的巴黎、纽约和好莱坞,香卡结识了美国女作家、艺术品收藏家格特鲁德·斯坦(Gertrude Stein)、美国音乐家科尔·波特(Cole Porter)、名电影演员克拉克·盖博(Clark Gable)和琼·克劳馥(Joan Crawford)。在巴黎歌剧院,他还曾遇见过斯特拉文斯基、托斯卡尼尼、海菲茨、克莱斯勒、夏里亚宾等。

拉维·香卡出生在印度东北部城市瓦拉纳西的一个婆罗门教家庭,他在四兄弟中排行最小,他的长兄乌代·香卡(Uday Shankar)是印度著名舞蹈家。拉维·香卡十岁时便随哥哥的印度舞蹈团赴西方演出,他自己也做了十二年的舞蹈演员,正是在这段时间里,香卡接触了大量欧洲和美国的古典和民间舞蹈,为二十年之后他自己所从事的“先锋音乐”做好了奠基。

1938年,香卡拒绝了很多商业演出,开始师从印度演奏家、作曲家阿拉乌丁·汗(Ustad Al-laudin Khan)。他与阿拉乌丁住在同一屋檐下,刻苦学习了七年印度古典音乐。二十世纪四十年代到五十年代期间,香卡成为了印度当红的西塔琴演奏家,他极具个人风格的演奏将西塔琴独有的音色更显突出,尤其在演奏拉格(Raga)这一印度传统音乐旋律框架的引子部分时,香卡更多地运用了厚重的低音和轻柔安宁的触弦,使印度音乐的婉转曲折、神秘余音更显动人。他还将印度南北地区的不同音乐系统相互融合,尤其在节奏节拍上有了进一步的发展。

一直以来,香卡都梦想着将印度古典音乐带入西方世界。从二十世纪五十年代开始,香卡成为了印度音乐的使者——1954年,他作为独奏音乐家在苏联演出,1956年和1958年又分别在欧洲、北美以及日本演出。梅纽因等众多西方音乐家也被他的演奏所倾倒,他的各地巡回演出和唱片为他聚集了越来越多的听众。

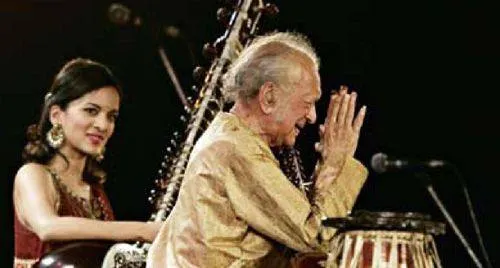

二十世纪六十年代,在拉维·香卡的影响下,披头士乐队的吉他手乔治·哈里森开始学习西塔琴,香卡也因此出现在蒙特利尔流行音乐节、伍德斯托克音乐节上,成为西方音乐界家喻户晓的名字。他是第一位在西方获得如此广泛关注的印度音乐家,自此他也逐渐将印度古老而充满智慧的音乐文化带入了西方。虽然香卡与乔治·哈里森相识时已经四十六岁了,但他的东西文化使者之路才刚刚开始。

二十世纪七十年代,拉维·香卡和乔治·哈里森合作完成了两张唱片,并在美国进行巡回演出。1971年的孟加拉音乐会也由两人共同策划,这场音乐会可谓是慈善音乐会的滥觞。1997年,他们又共同录制了印度宗教音乐专辑《印度圣歌》(Chants of India)。除了披头士乐队的经典歌曲《挪威的森林》和《有你无你》体现出了印度音乐的特点以外,许多欧美乐队都被香卡代表的印度音乐深深吸引——在“飞鸟”“滚石”等知名摇滚乐队的歌曲中都运用了不少来自印度的元素,在当时西方的嬉皮士运动中,香卡更是被奉为“东方神明”,他的即兴演奏令年轻乐迷为之疯狂。

拉维·香卡不仅对西方流行音乐产生了影响,也为古典音乐开启了一扇新的窗——另一位值得一提的合作者是小提琴家梅纽因,他们共同合作的唱片《当西方遇见东方》斩获了格莱美奖,香卡因此受伦敦交响乐团委约,为西塔琴和管弦乐队创作一部协奏曲。后来,香卡还为由祖宾·梅塔领衔的纽约爱乐乐团创作了第二部西塔琴协奏曲,并为长笛演奏家郎帕尔、大提琴家罗斯特罗波维奇、尺八大师山本邦山创作了作品。

西塔琴发源于十一世纪的波斯,是琉特琴的一种。这种长颈琉特琴在中世纪传到印度北部后,很快就成为了当地最主要的一种乐器。西塔琴的造型修长秀丽,狭长的琴颈从琴头一直延伸到宽大而雅致的半球形共鸣箱,这是一个镶上了薄木面板的大葫芦。西塔琴共有七根琴弦,音响效果独特,琴的指板上有二十几个拱形的金属的品,用手指按压琴弦可以将音升高四度,并可以移动品。西塔琴演奏者的弹奏姿势也十分重要,必须双腿交叉而坐,右腿盘在左腿上,共鸣箱琴身需置于左脚上,琴颈则平置于右膝上。

西塔琴的音色柔美,珠圆玉润,娓娓动听,既能奏出如歌的抒情性旋律,也能弹出快速的舞蹈性节奏以及各种装饰音和清音。然而由于其构造相当复杂,很少有人能拥有精湛的演奏水平。1963年﹐拉维·香卡在爱丁堡音乐节举行了三场西塔琴独奏音乐会,显示了高超的演奏技巧。1987年,香卡还在克里姆林宫举行了音乐会,并由俄罗斯的交响乐团、合唱团和民歌演员与印度古典音乐家合作,演释了他自己创作的作品。至此,西塔琴这种古老的乐器在香卡手中再次焕发了青春。

拉维·香卡同时还是一位作家,他有两本英语著作:《我的生活,我的音乐》(My Life, My Music)、自传《拉嘎花环》(Raga Mala)以及一本孟加拉语著作《拉格与情感》(Raga Anurag)。香卡在文化交流上作出的贡献为他带来了印度和欧洲多国的最高荣誉,包括英女王颁发的大英帝国勋章、法国军团荣誉勋章以及印度最崇高的国宝勋章等。1986年至1992年间,香卡被任命为印度议会上议院的成员。朋友们都喜欢他的幽默感,曾在2002年为香卡拍摄了纪录片的电影制作人马克·凯德尔(Mark Kidel)说:“他极其随性,容易相处,但是你总是能感到他强大的内心和精神。”

九十二年来,拉维·香卡从未停止过他的脚步。他致力于在印度建立一座沙龙式的音乐中心,让学生们可以住宿并学习。他从二十世纪七十年代开始为此寻找机会,1982年他搬到了首都新德里,并最终于2001年在德里建立了拉维·香卡中心,并且还在此举行一年一度的音乐节。字典里没有“退休”两字的他,每年都在安排巡回演出,在印度音乐领域依然坚持探索。2009年,拉维·香卡说:“我从未感觉自己如此强大,虽然我也许无法按照年轻时的节奏来演奏作品,但是相信我,现在的我充满了创作力。最近我总失眠,因为有太多的音乐不停地在我脑中涌现。”同年,他的第三部西塔琴协奏曲由奥菲斯室内乐团首演。更令人肃然起敬的是,在香卡九十岁高龄的时候,他还创作了第一部西塔琴和乐队的交响曲,并在皇家音乐厅由大卫·墨菲(David Murphy)执棒伦敦爱乐乐团完成首演。

在唱片业遭受多方冲击和改革的时代,香卡建立了自己的唱片厂牌,发行了一系列令人难忘的作品,获得今年格莱美奖的最后一张现场唱片即出于此。香卡的交响曲被录制成了唱片,关于他生平的纪录片也发行了DVD,他的音乐将永远奏响。2011年《洛杉矶时报》曾说过这样一句话:“音乐中也许没有圣贤,但香卡是当代音乐家中最接近的一位。”如果香卡听到这句话,必会谢绝这样的夸赞,但是被他的音乐感动过的人,一定都会由衷地赞同。