Ars Gallica: 法国民族乐派素描

2013-12-29孙国忠

“音乐民族主义”(musical nationalism)是浪漫主义音乐文化的重要特征之一。在十九世纪中后叶东欧与北欧的民族乐派作曲家活跃之时,西欧的“音乐强国”法国也正探索着“音乐民族主义”。尽管文化背景不同,音乐传统也不一样,法国的“民族乐派”与其他国家的民族乐派在追求上有一点是共同的,那就是认同民族的音乐文化遗产和提升本国在音乐创作领域的竞争能力。如何在后期浪漫主义音乐的发展中找到并确立自己应有的位置,成为所有的民族乐派作曲家面临的重任。

十九世纪中叶的法国音乐面临着危机,这一危机的产生与当时法国的音乐生活状况密切相关。首先,十九世纪以来歌剧一直主宰着法国音乐的发展。浪漫主义时代的法国中产阶级对歌剧院的音乐表演情有独钟,以梅耶贝尔为代表的华丽大歌剧将这种艺术生活时尚推向了高潮。梅耶贝尔之后的“抒情歌剧”作曲家依然成为音乐界的主要力量,悦耳的歌唱和情意绵绵、优雅感伤的故事情节非常适合中产阶级观众的艺术趣味。因此,对那个时代的法国文艺界来讲,歌剧就代表了音乐,歌剧之外的其他音乐体裁很少受到关注,法国器乐衰弱的现象是不争的事实。其次,瓦格纳的影响正横扫法国乐坛。同十九世纪下半叶的其他国家一样,在法国也无人能抵御瓦格纳的魔力。瓦格纳乐剧独特的创作理念、艺术思路、和声语言和乐队色彩对法国作曲家们具有强烈的吸引力。自从1876年拜罗伊特节日剧院落成及庆典演出之后,法国作曲家纷纷前往拜罗伊特“朝圣”,实地亲身感受瓦格纳的艺术成为一种“文化时髦”。许多人看了瓦格纳的乐剧之后对这位音乐戏剧的“魔术大师”崇拜得五体投地,产生了从未有过的艺术兴奋感。年轻的作曲家纪尧姆·勒克(Guillaume Lekeu)听完《特里斯坦与伊索尔德》的前奏曲之后竟然激动得昏了过去,当场被人抬出剧院。从拜罗伊特返回法国的作曲家似乎都经过了瓦格纳精神的洗礼,至少瓦格纳的半音化和声语言与光彩夺目的管弦乐情境已经深深地渗入他们的音乐思维。

面对独霸乐坛的歌剧表演和“瓦格纳旋风”的震撼,有一群法国作曲家在危机中反思,清醒地认识到拯救法国音乐尤其是法国器乐传统的重要性与迫切性。1871年初成立的民族音乐协会(Société Nationale de Musique)是这群作曲家力图依靠群体力量振兴法国音乐的实际行动。该协会打出的旗帜便是弘扬法国音乐独特品质的Ars Gallica(“高卢艺术”或称“法国艺术”)。尽管民族音乐协会是一个以创作探讨为特色的松散的音乐家组织,但它的确整合了十九世纪后期法国音乐界的创作力量,推动了法国晚期浪漫派音乐的发展。弗朗克、丹第、圣-桑和福雷便是这一作曲家群体的杰出代表。正是由于他们的艺术贡献,所谓“法国民族乐派”才在欧洲浪漫主义音乐文化的发展中确立了自己的一席之地,并引起世人的关注。

弗朗克(Cesar Franck,1822-1890)是这批作曲家中的领袖人物,这不仅是因为他年长并曾作为教师培养过年轻一代的作曲家,而且他的创作探索和艺术追求深刻地影响了许多法国作曲家。可以这么讲,没有弗朗克就不会有十九世纪的“法国民族乐派”。弗朗克曾在巴黎音乐学院学习,在校阶段相继获得过钢琴演奏的荣誉大奖和对位艺术比赛的一等奖,但他最热爱的还是作曲。可惜弗朗克初期的创作并不成功,他只能以在教堂弹奏管风琴和教授钢琴为生。作为一名卓越的管风琴师和教师,弗朗克逐渐受到人们的尊重,他的私人学生中就包括了后来一直追随他的丹第和迪帕克。由于弗朗克在管风琴演奏及教学方面的声望,巴黎音乐学院于1872年起聘他为管风琴教授。但是,巴黎音乐学院和当时的法国音乐界仍未将弗朗克视为作曲家。有意思的是,弗朗克是在他的管风琴班上得到他作为一名真正的作曲家的尊重,因为随着他在巴黎音乐学院授课的展开,他将管风琴教学变成了作曲教学。尽管校方对此不太满意,但也未进行干预。弗朗克将自己对作曲艺术的思考和创作经验传授给他的学生,尤其是他在和声与曲式方面的独特感悟给予学生们深深的启发。除丹第和迪帕克之外,弗朗克的学生中较有名气的还有肖松、勒克与卡斯梯龙等。

从创作角度观察,弗朗克是一位善于学习和勤于探索的作曲家。他从浪漫主义两大阵营——德奥传统派和“新德意志乐派”——的音乐中分别汲取了创作思路和技巧:舒曼的交响曲结构、李斯特的乐思发展和瓦格纳的和声语言成为他创作实践的重要参照。弗朗克的创作生涯将近五十年,作品约九十首,包括歌剧、合唱曲、交响曲、交响诗、室内乐、钢琴曲、管风琴曲和歌曲。其中真正在音乐史上留下影响的作品只有十几首,而且都是他的晚期器乐作品,像《D小调交响曲》(1888)、《A大调小提琴奏鸣曲》(1886)、《D大调弦乐四重奏》(1889)、《F小调钢琴五重奏》(1879)和《交响变奏曲》(钢琴与乐队,1885)已成为后期浪漫主义交响音乐与室内乐领域的重要曲目。

从弗朗克的代表作中,我们可以看到他个性鲜明的音乐思维和技法运用。弗朗克对曲式架构的理解颇为独特。从音乐结构的理念考察,弗朗克似乎对古典音乐的曲式原则很有好感,同时又非常熟悉柏辽兹和李斯特在结构处理上的艺术特点。在弗朗克的创作中,他努力将古典的原则与浪漫的创新融为一体,用独特的结构思维来展示自己的音乐话语。他的《D小调交响曲》和三部室内乐代表作都是多乐章的组合,其中《D大调弦乐四重奏》还包含一个带有三声中部的谐谑曲乐章。奏鸣曲式依然成为“重头乐章”的结构基础,尽管曲式的细部有不少个性化的处理。弗朗克作品中的音乐展开并不仿效传统奏鸣曲式的发展原则——主题变形已经替代了传统的主题发展,在这方面他显然受到其良师益友李斯特的影响。然而,弗朗克也不照搬李斯特的路子,而以自己独具的思路来推动乐思的展示,所谓“循环原则”(cyclical principle)正是他体现乐思的逻辑意义和乐章关系的重要手段。在此,首乐章的核心主题(音乐动机)作为全曲最基本的乐思相继渗入其后的每个乐章,相邻两个乐章的主题关系密切,形成前后贯通、变中求同的音乐发展。弗朗克的和声语言非常丰富,半音化和声是他作品的重要特色之一。频繁的转调使他的音乐充满张力,这种对调性转换及和声色彩变化的特殊敏感显然与他长期担任教堂管风琴师有关,因为管风琴师的演奏必须用娴熟的转调和即兴风格的展示来表现自己的艺术水平。弗朗克的音乐织体也很有特色,精湛的复调运用表明作曲家对巴洛克传统尤其是对巴赫音乐的崇敬。

弗朗克有两部杰作特别值得重视。《A大调小提琴奏鸣曲》可以说是浪漫派小提琴奏鸣曲中的珍品。这部作品不仅写作技巧出色,而且音乐蕴涵非常丰富,每一乐章的音乐都具有鲜明的个性,乐章间的对比中又融入了乐思的微妙联系,乐曲整体布局显现出独特的艺术凝练。第一乐章一开始的主题就新意别出,轻柔而略带忧郁的抒情旋律完全不同于奏鸣曲第一乐章主要主题通常的活泼性格,这种高雅的音乐气质是以往同类体裁中少见的。乐曲的第四乐章让我们见识了弗朗克卡农写作的高超技艺,小提琴与钢琴之间的模仿进行丝丝入扣,情趣盎然,音乐的高潮处更是令人心动。《A大调小提琴奏鸣曲》的艺术价值在于它具有一种迷人的抒情品格,隽永意纵,涉笔成趣,渗透全曲音乐的是浓郁的法兰西气息与情味。正是由于此曲的特殊魅力,它已成为小提琴家们最乐意演奏的奏鸣曲。

毫无疑问,弗朗克最有名的作品是《D小调交响曲》。尽管这是作曲家唯一的一部交响曲,却为他赢得了世界性的声誉。这部作品在巴黎音乐学院首演时曾受到一些人的批评,认为它不像交响曲,有人甚至对乐曲中英国管的运用进行指责。弗朗克并不理会这些批评,他对作品预想的艺术效果感到满意。这部三乐章的交响曲结构严谨,气势雄伟,重彩浓抹,蕴意深刻,堪称浪漫主义交响曲的杰作,它也是法国交响曲音乐中最有深度的作品之一。第一乐章的引子给人深刻的印象,因为作为全曲核心要素的疑问动机奠定了作品的基调:人生的探究与哲理的思考引导着整部交响曲。这一疑问动机与李斯特第三交响诗《qwq6pI8vaDQRwZ740cx4W1jghgXFXEppbpEkrVbRa1Y=前奏曲》的核心动机极其相似,两者的音乐内涵可谓一脉相承。实际上这一特殊形态的疑问动机还可以追溯得更远更广:在贝多芬的晚期弦乐四重奏Op.135和瓦格纳的《莱茵的黄金》中都曾出现过这类具有哲理意味和思索命运的“音乐符号”,它向人们传递作曲家对人生意义的深层思考。《D小调交响曲》的音乐流畅大气,其整体艺术风格的开阔、放达让人感受到弗朗克创作的开放心态。晚期贝多芬的深透沉稳、门德尔松的抒情洒脱、李斯特的华丽激情和瓦格纳的深意象征似乎在这部作品中都有影子,但是真正主导音乐进行及蕴涵展示的是弗朗克自己的交响意绪和感觉,作曲家以颇具性格的宽广乐句、变幻多端的和声语言、丰富的音乐织体与绚烂的管弦乐音色构建了风格独特的交响话语。英国音乐评论家塞西·格莱曾用散文化的语言赞扬《D小调交响曲》:“它为两个世纪以来伟大遗产的山脉中增添了新的山峰。它有些脱离群山,独树一帜,但从山岭上穿过迷漫之雾可以隐约窥到新兴山脉的开端。也许不那么严峻壮丽,但充满神秘的气氛和迷人的美丽。”

值得注意的是,虽然弗朗克受李斯特及“新德意志乐派”的影响比较深,尤其是李斯特的主题变形等创作技法直接导致他的作曲思路及技法运用,但他的主要创作兴趣不在标题音乐。弗朗克曾写过几首交响诗,然而他更钟情“纯音乐”的体裁,以上提及的无标题交响曲和室内乐作品最能反映作曲家的心灵与感怀。有人把弗朗克比作法国的布鲁克纳,因为他们都曾常年担任教堂的管风琴师并都在创作中融入了宗教的意涵。法国音乐学家保罗·朗多尔米对弗朗克音乐很有见地的评价应该在此一录:“他的作品具有最强有力的想象力,最意想不到的幻想,最令人困扰而又有人情味的激情。但是它们同时也具有一种神秘的庄严之感,它向我们揭示出一位忠诚不渝、天真纯朴的信徒的风貌,一个纯洁的灵魂;这种宗教信仰似的音乐是如此的天真和有力,其思想的崇高、灵感的宏伟,其结构整体在线条上的玲珑精致,使我们不禁联想到那些奇妙的哥特式的教堂建筑。”

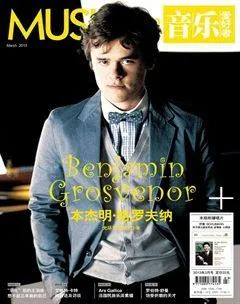

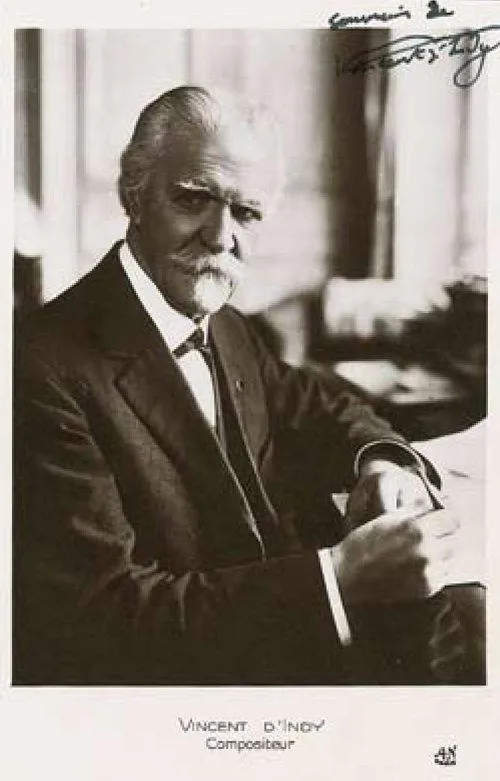

在弗朗克的众弟子中,丹第(Vincent d’Indy,1851-1931)最能理解老师的艺术思想和创作实践,并且以自己的创作和社会音乐活动发扬了弗朗克倡导的法国民族音乐传统。丹第出身贵族世家,生长环境非常优越,接触音乐是家庭熏陶的缘故,但最初并不想将音乐作为终身职业,而是攻读法律。1872年经迪帕克引见,丹第开始向弗朗克学习管风琴和作曲,从此确定以音乐为业的艺术道路。他不仅创作了交响曲、交响诗和歌剧这类大型音乐作品,而且还积极参与社会音乐活动。他既是法国民族音乐协会最初的成员之一,也主持过该协会的工作(先后任秘书与主席)。丹第最重要的贡献是于1894年创办了法国圣乐学院(Schola Cantorum),最初的办学目的是传授圣咏与对位艺术,研习中世纪和文艺复兴的宗教音乐,而后学院扩大了教学范围,成为法国著名的音乐学校之一。圣乐学院最重要的特色是在学习早期音乐的同时,引导学生关注法国音乐传统,鼓励他们创作具有民族风格的作品。圣乐学院培养的学生中有不少成为二十世纪法国音乐的代表人物,如萨蒂(Erik Satie,1866-1925),鲁塞尔(Albert Roussel,1869-1937)和塞弗拉克(Deodat de Severac,1873-1921)。

和他的老师一样,丹第也着迷于瓦格纳的音乐并结识了李斯特。他曾赴拜罗伊特观看《尼伯龙根的指环》在1876年的首演,瓦格纳的乐剧对他的艺术冲击可想而知。但与弗朗克相比,丹第对法国民间音乐和大自然的美景更有亲近感。如果说弗朗克以宗教的虔敬沉浸于深意的冥想和人生意义的探寻的话,那么丹第则以艺术的热忱描绘着法国田园风光和人世景象。从创作技巧看,丹第的确得到了其师的真传,偏爱对位,喜好多变的管弦乐音色,对乐思发展和曲式构建具有重要意义的“循环原则”的体悟尤深。丹第的代表作有《法国山歌交响曲》(1886)、交响变奏曲《伊斯塔》(1897)、交响组曲《山中夏日》(1905)和《降B大调交响曲》(1909)。

讲到丹第,人们总是把他与《法国山歌交响曲》联系在一起,因为此曲是这位作曲家音乐风格和艺术情趣的典型体现。这部交响曲同弗朗克的《D小调交响曲》一样也是三乐章的整体结构,乐队编制则很有特色:独奏钢琴作为一个特殊的声部融入到乐队的音响之中。三个乐章的曲式构架都与传统曲式(奏鸣曲式和回旋曲式)密切关联,但处理上比较自由。“循环原则”的运用使得全曲以歌唱主题为乐思的音乐发展显示出别具效果的艺术魅力。正如曲名所示,作曲家在此无意表现戏剧性的音乐蕴涵,而想展示散发乡土气息的“音乐风光”。从交响思维传统的视角来考察,《法国山歌交响曲》或许缺乏“交响动力”,然而这种自由潇洒的音乐展开和温润清丽的音响效果正是法国浪漫派抒情交响话语的魅力所在。丹第是一个“高贵的乡下人”,当他的贵族气质经过山野民风的沐浴后,其音乐语言自然呈现出个性化的诗意抒情。丹第不是一个“大作曲家”,但我们绝不能忽视他在法国后期浪漫派音乐中的特殊地位。

法国民族乐派中名气最大的要属圣-桑了。同莫扎特一样,圣-桑幼年即显现很高的音乐天赋,五岁能作曲,钢琴演奏进步神速,十岁时就举行了个人音乐会。他很早接触维也纳古典乐派三位大师的作品,对拉莫的音乐也有强烈的好感,或许正是这位法国音乐先辈澄明流畅、典雅抒情的艺术品质在他成长的初期就打下了深深的烙印,圣-桑正式走上创作道路之后就一直追求清晰亮丽的音乐风格。作为浪漫主义的作曲家,圣-桑自然会关注早期浪漫派音乐的重要人物,并对他们的创作进行审视。在圣-桑眼里,门德尔松过于柔软平和,舒曼浪漫气息太重,瓦格纳声势张扬。尽管圣-桑认为柏辽兹有时过于奔放,但他还是认同这位同胞的音乐中那种民族气韵。在歌剧方面,他对梅耶贝尔的作品并不太感兴趣,而钟情于格鲁克与莫扎特。圣-桑一生最佩服的作曲家是李斯特,因为他从这位浪漫派大师的作品中体悟到艺术的理想和音乐的诗意,尽管他并不完全赞同李斯特的美学观念。

圣-桑是一位比较全面的作曲家,创作涉及音乐的各个领域,作品很多,歌剧《参孙与达丽拉》(1877)、《C小调第三交响曲》(1886)、交响诗《死之舞》(1874)与《法厄同》(1873)以及多部优秀的协奏曲都是广为流传的作品。圣-桑本质上是位器乐作曲家,他亲自参与组建的法国民族音乐协会(他曾担任协会的第一任主席)实际上就是想发扬法国的器乐传统,他众多的器乐曲创作可以看作这一文化传承工作的具体实践。《C小调第三交响曲》不仅是圣-桑最受赞誉的代表作,而且也是晚期浪漫主义交响曲的杰作之一。此曲应著名的伦敦爱乐协会之约而作,并以它来纪念他最尊敬的朋友李斯特。对圣-桑来讲,李斯特的艺术理想和音乐诗意中体现了一种勇于展示个性的创新精神,他的交响诗和交响曲正是作曲家独特音乐思维与新颖音乐语言的显示。圣-桑对李斯特表示敬佩的同时也在汲取李斯特的创作手法,从《C小调第三交响曲》中可以看到这一现象。这部交响曲只有两个乐章,而这两个扩展的乐章又各自包含着两个性格鲜明的部分。因此,传统的四乐章交响套曲形式就形成了乐章减少而容量不减的整体架构。这种呈现艺术自由度的乐章组合虽不是什么大刀阔斧的创造,但它的结构新意的确体现了作者变化传统套曲构架形态的创新意识。另外,这部交响曲的乐思发展也与李斯特创用的主题变形的发展思路有着密切联系:第一乐章第一部分的主要主题以其凝聚力极强的音乐潜能为全曲各部分的主体构建及音乐展开提供了“演变”的可能性。整部交响曲中最激动人心的部分当然从第二乐章的庄板(Maestoso)开始。在这相当于四乐章构架的终曲(Finale)中,管风琴首次进入乐队,它那宏伟、庄重的音响与管弦乐色彩交相辉映,雄浑壮丽,气势不凡。在此,无需探究什么哲理意涵,也不必关注什么人文底蕴,音乐带给人们的只是华丽恢宏的交响效果。从某种意义上讲,这正是圣-桑音乐特质的典型表现。

圣-桑既写纯音乐性的交响曲、协奏曲和室内乐,也写标题性的交响诗及管弦乐曲,他能在各种体裁与形式中驾轻就熟地展现自己的艺术构思。圣-桑作品的艺术深度一直受到一些学者的质疑,他们认为他的音乐虽然流畅精巧,但缺乏感人的力量。如果换一个角度来思考,圣-桑追求的或许正是这种摒弃浓烈情感和戏剧张力的音乐表达。在这方面,圣-桑有点像门德尔松。但由于时代的变化,门德尔松那种早期浪漫派的纯真与优雅已经一去不复返,圣-桑的清晰与流畅只是结构和“音乐修辞”上的形式美,不可能体现音乐蕴涵的纯净美和真正洒脱、优雅的“艺术姿态”,因为晚期浪漫主义的夸张和强烈的自我意识已经渗入到他的创作之中。对音乐的本质及审美特征圣-桑有着自己独特的理解:“音乐是人的精神最精致的产物之一。人在其智慧的深处具有一种独特的隐秘的感觉,即美的感觉,借助于它,人能领悟艺术,而音乐是能迫使这种感觉振动的手段之一。”圣-桑将“美的感觉”视作“智慧深处”的存在是一种颇具个性的美学观念,它直接导致了他的音乐创作实践。圣-桑对智慧的感悟实际上紧联着对理性的关注,以理性为特征的古典艺术风范成为他一生的向往。圣-桑在创作中的理性把握主要体现于音乐形式的构建,这种强调平衡、谐和、适度的形式美是他在体悟法国艺术(尤其是拉莫的音乐)品格的基础上所做的最适合其个性的创作选择。

虽然也曾收徒授业,圣-桑并没有像弗朗克那样形成众学生围绕的艺术阵营,不过至少有一位学生足使他感到自豪,这位学生就是后来在法国音乐界颇受尊敬的福雷。在法国近现代音乐史上,福雷的地位非常特殊。他是法国民族音乐协会的创立者之一,也是巴黎音乐学院作曲专业的名教授,还担任过该院院长多年(1905-1920),培养出拉威尔、埃内斯库、凯什兰和布朗热等优秀音乐家。作为一个处在晚期浪漫主义向现代主义过渡时期的作曲家,福雷以其精致典雅、充满个性的“精英化”创作赢得了声望,尽管对他的赞誉主要来自他的祖国,在法国之外福雷的影响很小。与圣-桑相似,福雷最初也是关注德国音乐,尤其着迷于瓦格纳。然而随着思想与艺术的成熟,福雷愈来愈喜爱法国音乐家的创作——库普兰和拉莫的音乐让他体悟到法兰西艺术品格的独特魅力。自从有了这种感觉之后,福雷就开始了他的创作探索,弘扬法国音乐传统并用新的音乐语言展示这一传统的品格成为他毕生的追求。

福雷是一位擅长写中小型作品的作曲家,艺术歌曲、钢琴独奏曲和室内乐是他的主要创作领域,其中艺术歌曲的成就最为突出。讲到艺术歌曲,人们总是马上想到德奥艺术歌曲,实际上自浪漫主义时代开始,德奥之外的其他国家都有艺术歌曲(钢琴伴奏的独唱歌曲)的发展,法国艺术歌曲(当时称作melodie)就有着独特的魅力。法国艺术歌曲从十九世纪三十年代后期开始引人注目,法国人对舒伯特作品的巨大热情是导致法国作曲家重视歌曲创作的动因之一。较早在这一领域探索的是柏辽兹,他的声乐套曲《夏夜》(1841)已成为法国艺术歌曲的经典。柏辽兹之后的法国重要作曲家,如古诺、马斯内、圣-桑、拉罗等人都曾涉及melodie的创作。从这一领域的发展线索来看,福雷是一位不可忽视的人物。他总共写了一百多首歌曲,其中特别著名的是为象征主义诗人魏尔伦的诗作谱写的作品《歌曲五首》(1890)和声乐套曲《美好的歌》(1894)。法国诗歌一向注重语言的音乐性、词义的精确性和诗意表达的精致,以魏尔伦为代表的象征主义诗歌在继承法国诗歌传统的基础上,大胆地用象征手法表现人的内心世界、潜意识的思绪与神秘色彩的感觉。正是魏尔伦诗作中的音乐美和朦胧诗意,极大地激发了福雷的艺术感觉,他的歌曲写作同象征派诗歌一样细腻微妙。这种精致的音乐表达靠的是抒情优雅的声乐旋律和清新生动的钢琴伴奏,特别是富于创意的和声语言——福雷音乐风格中最鲜明的要素——使作曲家能够自如而贴切地展示魏尔伦诗歌中的幽婉意象和美妙感觉。

如果说福雷的歌曲曾受到舒曼影响的话,那么他的钢琴曲创作则受到肖邦音乐的启发。像肖邦一样,福雷对钢琴键盘体现的音色有着特殊的敏感,对钢琴音乐的织体、语汇、气息和情趣体悟很深。福雷钢琴曲的总体风格以抒情雅致为特色,有些作品还需要很高的演奏技巧。尽管他的钢琴曲并无炫技倾向,但作品中的复杂线条和开阔音区的流动变化常常让业余演奏者望而生畏。福雷曾将他的《叙事曲》(为钢琴与乐队而作)寄给李斯特恳请指正,但这位能在钢琴上视奏任何音乐的大师看了作品后竟然不太客气地回复道:“大作太难。”福雷的钢琴音乐与其他体裁的创作一样,也有风格的演变。他的晚期作品已经看不到先前那种流畅自如的抒情,变得愈来愈严肃深邃。现在比较受人欢迎的都是作曲家早中期的作品,例如:管弦乐组曲《佩利亚斯与梅丽桑德》(1898)、《A大调小提琴奏鸣曲》(1876)、《C小调钢琴四重奏》、钢琴二重奏《洋娃娃组曲》(1896)以及为钢琴而作的夜曲、船歌、即兴曲和许多艺术歌曲。

福雷于1887年创作的《安魂曲》值得特别的关注。具有深厚宗教文化底蕴和传统的安魂曲(Requiem)一直受到作曲家们的重视,且不论在宗教音乐占重要地位的文艺复兴与巴洛克时代,自从古典时代以来,就有众多的作曲家涉足这一特殊的音乐体裁:莫扎特、柏辽兹和威尔第的安魂曲都以强烈的戏剧效果震撼人心,并成为西方音乐的经典名作。与之相比,福雷的《安魂曲》似乎更注重这一宗教音乐体裁的“本义”:用肃穆安宁的音乐追思已走向另一个世界的人。尽管贝多芬未写过安魂曲,但他对这一体裁的认识非常清楚:“安魂曲必须是安宁的音乐——它无需死亡的夸张;悼念死者不能喧闹。”福雷对安魂曲的理解显然与贝多芬相同,这在他的创作构思与音乐风格中表现得非常明确。首先,福雷在歌词文本的选择上做出了大胆的决定:省略了近代安魂曲中的重要部分末日经(Dies irae)。在上述三位大师尤其是柏辽兹和威尔第的安魂曲中,末日经都是具备强烈戏剧张力的音乐表达,显然,放弃末日经表明作曲家期望用更平和的心态来看待灵魂归天。其次,福雷的音乐写作尽量避免强烈的戏剧效果,无论是旋律形态与声部组合还是和声语言与乐队音色,都可以看到作曲家思绪情感的控制与笔触色彩的含蓄。虽然这部作品用了管弦乐队伴奏,但配器处理上并不追求交响效果,室内化的柔和音响和朴素清淡的管弦乐色彩平静而明晰地衬托着声乐的进行。声乐部分除了合唱之外只用了女高音和男中音两个独唱,整个声乐音响的构建也是突出平和的超然姿态。与柏辽兹和威尔第的创作不同,福雷的《安魂曲》淡化了“音乐会作品”的品格,强调了它作为宗教仪式音乐的功能。这或许正是作曲家的本意:这是一部为普通人而作的《安魂曲》。令人感怀的是,福雷创作此曲是为了追思他相继去世的父母,它的首演就在他担任管风琴师的巴黎马德莱纳教堂。而当福雷去世时,人们也用这部安魂曲来悼念它的作者。

不少音乐学家在评论福雷的音乐时都会用到一个词:Hellenic(古希腊式),将福雷的创作与这一特殊意涵的风格指称联系在一起,这表明学者们都认识到这位作曲家的高雅气质和古典趣味。在“法国民族乐派”的群体中,福雷或许是最具法国情味的作曲家,其音乐的典雅、含蓄和优美不仅展现了Ars Gallica的古典韵致,而且流露出现代法兰西艺术的气息与感觉。就这一点而言,福雷的创作,尤其是他的和声语言与艺术品味,无疑是德彪西参照借鉴的“范本”之一。

综观法国民族乐派的“群英谱”和审思这些作曲家弘扬“高卢艺术品质”的理想及创作实践是耐人寻味的。打开任何一部有份量的西方音乐史都可以发现,从中世纪到巴洛克时代,法国一直是西方音乐发展中最有影响力的地区,其艺术作用和历史意义是显而易见的。在中世纪,整个欧洲的音乐中心就在法国,无论是宗教音乐还是世俗音乐,法国都以“领路人”的角色带动着这一时代的音乐发展。以巴黎圣母院乐派为代表的教堂仪式音乐成为十二世纪和十三世纪所谓“古艺术”宗教音乐实践的主要内容,普罗旺斯的游吟诗人的歌唱艺术是同时代最成熟、最具影响力的世俗音乐形式,而十四世纪的法国“新艺术”更是将中世纪音乐推向了高峰。到了文艺复兴和巴洛克时代,法国音乐的发展势头依然不减,风采别具。然而到了十八世纪后期,法国音乐的光耀显然已经不比以往,以维也纳为中心的德奥音乐文化圈逐渐成为此后西方音乐整体发展的“精神支柱”——从维也纳古典乐派的三位大师到舒伯特、门德尔松、舒曼、瓦格纳、勃拉姆斯、布鲁克纳、马勒、沃尔夫、理查·施特劳斯,德奥音乐的号召力从“浪漫”一直持续到“现代”。在十九世纪上半叶,尽管柏辽兹独树一帜的音乐创作曾为法国音乐争回一点“颜面”,但在强劲、灿烂的徳奥音乐辉煌面前,法国音乐的“光芒”只能是一个地区性的闪耀。法国民族乐派的出现表明,法国音乐界的有识之士已经清醒地意识到重振法国音乐“雄风”的必要性和紧迫性,Ars Gallica的倡导引发的正是对法兰西音乐文化的深层反思。虽然从西方音乐的历史长卷来看,以弗朗克、丹第、圣-桑与福雷为代表的法国民族乐派只是一个过渡性的创作群体,但它的艺术影响和文化动力却实实在在地催生了一位让整个世界对法国音乐及其艺术魅力再次刮目相看的伟大作曲家,他就是高举印象主义大旗、引导西方音乐迈向现代主义的德彪西。