杰出的美国图书设计师奇普·凯帝

2013-12-29李青

最初听到这个名字是在纽约读书时教授要求我们去美国设计博物馆观看一个展览,其实就是去看一个叫奇普· 凯帝(Chip Kidd)的图书设计师的展品。记得当时边看他的作品,脑海里边浮现出的是一位六七十岁的老头。但这个印象在看到他的TED演讲后被完全打破了——站在演讲台上的居然是一位戴着黑框眼镜、帅气十足、诙谐幽默的中年绅士。于是产生想了解他,想和出版同仁分享他故事的冲动。

在美国的出版圈里凯帝是一位受人尊敬、人尽皆知的图书设计师。他为很多文坛巨匠和杰出学者设计过图书封面,其中有小说家约翰·厄普代克(John Updike),诗人马克· 斯特兰德(Mark Strand)。他还与别人合作过蝙蝠侠和超人等漫画书的绘画设计,甚至有不少作家在签出书合约时点名要他设计封面,比如前面提到的厄普代克,神经学家兼作家奥利佛· 塞克(Oliver Sacks)等。犯罪小说家詹姆斯· 埃尔罗伊(James Ellroy)则称他为世界上最杰出的图书封面设计师。凯帝不仅设计图书,还写书、编书,组织乐队、自己写音乐,做演讲……可以说他把上帝赋予的才华发挥得淋漓尽致。

奇普· 凯帝,1964年在美国宾夕法尼亚州出生,两岁时就痴迷于蝙蝠侠和超人,经常戴着面具、穿着道具服装扮成这些超级英雄,朦胧中对漫画艺术产生了浓厚的兴趣。他1986年从宾夕法尼亚洲州立大学的平面设计专业毕业,本想在纽约的设计圈里找到一份“体面”的工作,可投出数份简历经过无数面试后均没有了音信,最后意外地收到兰登书屋旗下的阿尔弗雷德·克诺夫出版社(Alfred A. Knopf)的录用通知,工作职位是初级平面设计助理。克诺夫出版社是美国最优秀的出版社之一,至少为17位诺贝尔奖得主和47位普利策奖获得者出版过著作,还以出版对世界有重大影响力名人的传记而著称。出版社从成立伊始,就非常讲究其图书的装帧设计和书法的应用。能到克诺夫出版社工作后来被凯帝认为自己“是世界上最幸运的人。”

进入克诺夫出版社后,凯帝平均每年为75本书设计封面,业余时间为哈珀柯林斯、企鹅、双日等出版社工作。那时候为了补贴生活,他还在克诺夫下属的潘恩出版社担任主编,负责绘本小说的编辑出版工作。凯帝喜欢选择自己感兴趣而且不那么容易设计的书,凭借他对文学的判断力和设计天赋,这些书往往很受欢迎。他的设计能抓住读者的想象力,同时激发他们思考,其中一些最好的封面设计能巧妙映射文字本身的内涵。他偏好的作品似乎很合读者的口味,他设计的封面也同样能引起读者的共鸣,由他设计封面的书常常登上《纽约时报》畅销书榜。

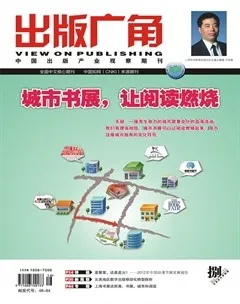

传统中的小说一般用精美的手绘画做封面,体现小说本身的含蓄和神秘色彩,而非小说则用摄影作品做封面,体现作品的写实性。如今,每年出版的书越来越多,每本书摆在书店书架上的时间越来越短,出版社因此不得不设法利用最生动、最难忘的封面打动读者。“追求新鲜”便成了封面设计的重要因素,当代经典小说用摄影作品当封面的情况也越来越多。单从封面本身已经很难区分是小说还是非小说了。拿到一本书,你只能从封面上标着的“小说”字样认出这不是非小说。在凯帝的早期作品中,以书法技巧见常,比如他1989年为凯瑟琳·邓恩(Katherine Dunn)的小说《野人之恋》(Geek Love)设计的那个明亮的橘黄色封面(图一),还有1994年为畅销书作家迈克尔·克莱顿(Michael Crichton)的犯罪小说《揭秘》(Disclosure)设计的封面(图二)。他选择的字体能传达出文学作品本身的情绪、风格以及特定文化。他处理的字体大小、字与字之间的空隙和字的粗细之间的关系相得益彰。

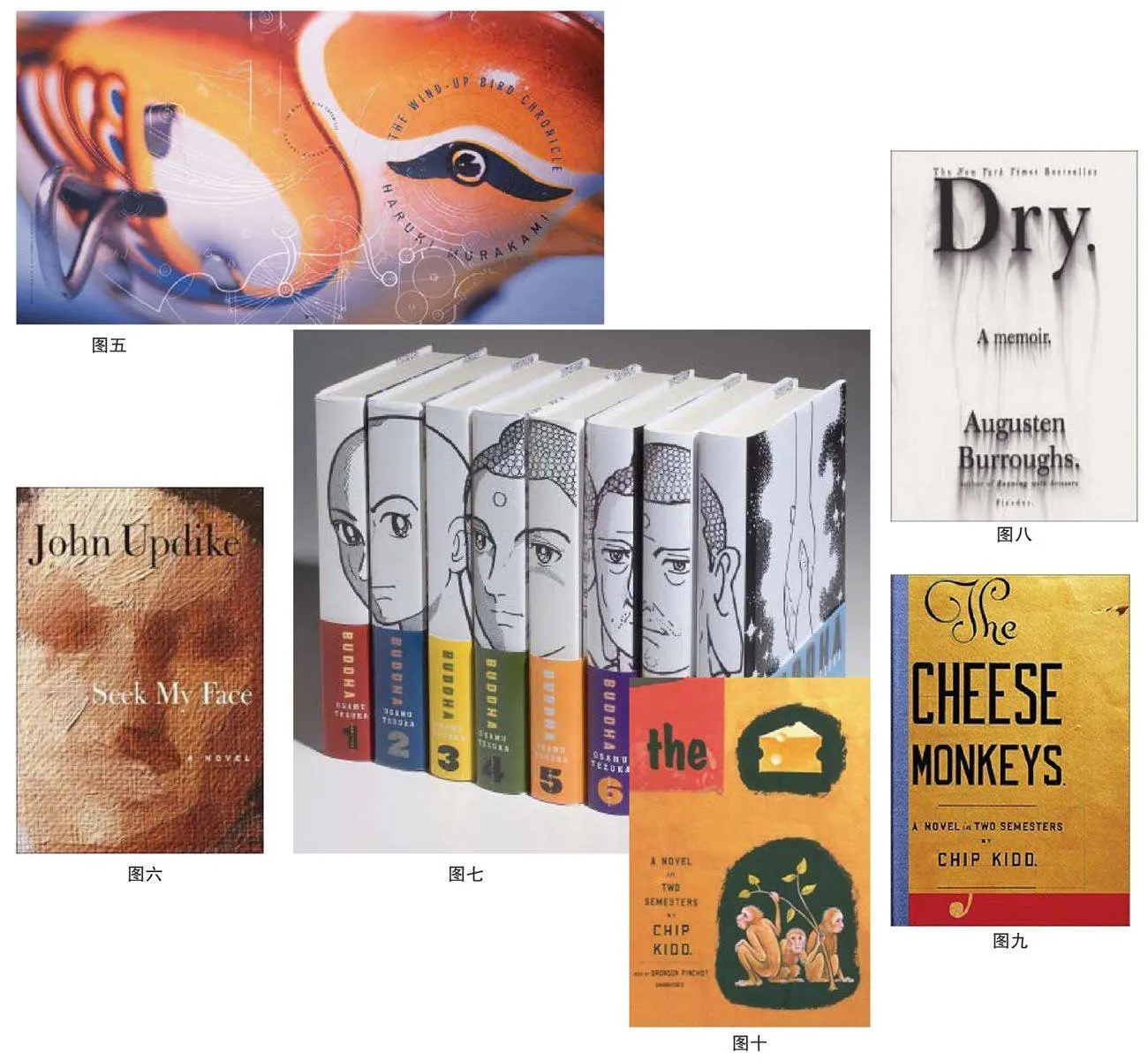

后来因为受到他顶头上司卡罗尔·卡森(Carol Carson)的影响,凯帝逐渐开始尝试使用摄影作品,试图将书法艺术和摄影艺术融为一体。他力求挑选的照片一眼看上去要和书名以及整体封面的视觉效果有所关联。比如1992年为埃尔罗伊的《白色爵士》(White Jazz)设计的封面(图三)——纯白色的背景显得无辜,书名的黑色加毛边字体又充满诱惑和不安;白色的背景向下扩展到一张黑白照片,照片中央是一扇被无数子弹穿透的洛杉矶警车车门。这个封面给人视觉上一种冲击力,一种挑战的意味。作者埃尔罗伊评价这个封面“令人震撼、简明、优雅,似乎在向读者说:‘快来读这本书吧!’”

封面设计的最终目的是在瞬间完成读者和书之间的有效沟通,让读者了解书的大概内容。凯帝研究过意义建构理论,了解人们如何寻获信息,又如何从冲突和不连续的信息片段中排列组合出一张信息图的思维过程。他设计封面时,将书名和照片拉开一段距离,让读者的联想填补文字与图片之间的这个空白。说白了,他把思考的乐趣交给了读者,让读者来解读封面和书里的文字。20世纪八九十年代美国黑白照艺术盛行,出版社也随之接受了用照片做封面的做法,而且当时纽约大大小小的艺术画廊都收藏着风格各异的摄影作品,这不仅为图书设计者提供了丰富的素材,同时加快了封面设计的速度。从市场角度看,因为摄影作品总能留给人遐想的空间,读者也越来越喜爱这样的封面。

凯帝是个淘宝高手,他经常出没在各类跳蚤市场、旧书店、旧货店寻找自己心怡的老照片和艺术作品。他能把这些不起眼的东西一直保留着,直到有一天哪张照片正好可以用在某本新书上。说到这,讲个有趣的故事。1994年,凯帝接到为克莱顿的《侏罗纪公园》(Jurassic Park)设计封面的任务。为了寻找一些灵感,凯帝去了位于纽约的美国自然历史博物馆,那里陈列着巨大的恐龙骨架。最后他来到博物馆的礼品店看到了一本讲恐龙的书,于是拿起来翻阅,其中一页右下角的恐龙骨骼解析图一下子吸引住了他的目光。他于是买下这本书,拿回办公室,复印了这张图,又在上面放了一张描图纸,然后用绘画钢笔在描图纸上重新涂抹着恐龙的轮廓。当他看到一具清晰的黑色恐龙骨架跃然纸上的时候,突然停下手中的笔。这张画就成了后来那个著名的恐龙封面(图四),《侏罗纪公园》很快登上了畅销书榜。后来大导演斯皮尔伯格和环球电影制片厂把这个恐龙形象买去用在电影里,随后它便成了美国家喻户晓的商标,出现在午餐盒、睡衣、T恤衫、玩具等日用商品上,成为流行文化的一部分。

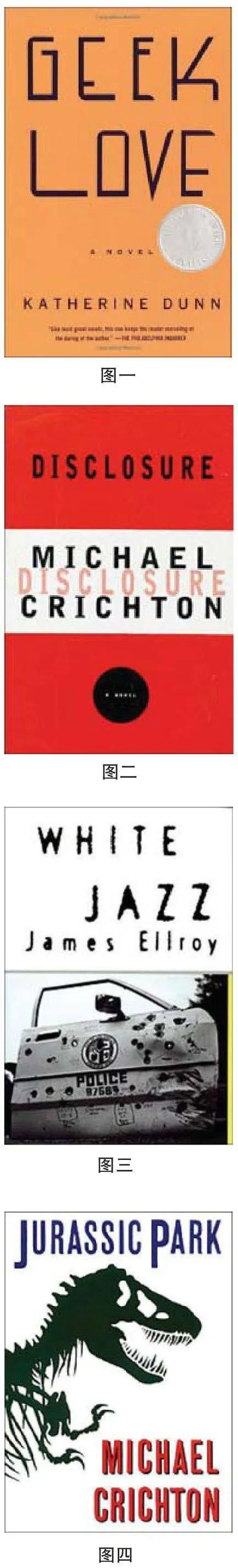

除了淘艺术品寻求素材,凯帝还和摄影师一起为封面创作摄影作品,比如1997年他和摄影师杰夫· 斯皮尔(Geoff Spear)为村上春树(Haruki Murakami)的小说《发条鸟年代记》(The Wind-Up Bird Chronicle)的合作(图五)。凯帝用书中提到的有深刻寓意的发条鸟作为封面主体,找来一只玩具发条鸟并给了它一个特写镜头,浓黑的眼圈呈现在封面的正中央,直逼读者的视野,而鸟身其他部位或隐或现的螺旋曲线,预示着生命的曲折和不可捉摸。凯帝力求让这只鸟呈现出三维立体感,让平整的书皮变成了一个工艺品的载体。还有他为厄普代克的小说《寻我容颜》(Seek My Face)设计的封面。因为考虑到作品本身是关于美国战后艺术的话题,凯帝便从自己那堆古董里翻出当年从一个学生画展上淘来的小张油画作品,然后让斯皮尔用相机翻拍了一张大照片。这张照片就成了《寻我容颜》的封面(图六)。由远及近地看,书皮上这张越发模糊的脸恰和书名遥相辉映。

书皮这种二维空间常常限制了凯帝的发挥,他就尽量把书皮的所有表面包括书脊、底封以及前后勒口都利用到极致,让封面超越平面设计的局限性。这一点在他为日本漫画家手冢治虫(Osamu tezuka)的绘本系列《佛陀》(Buddha)(图七)的设计中体现得淋漓尽致。这套书一共八册,凯帝巧妙的利用了书脊,通过视觉语言,高度浓缩的描述了释迦牟尼不经世事的天真少年、苦行僧的青年以及修成正果的老年这一生的修行经历。如果把这八本书整齐地排列在书架上,你会觉得释迦牟尼的生命历程被定格在了上面。从这些设计中,你不难看出凯帝用画面讲故事的技巧有多么的高超。

凯帝的设计有时还会产生让人啼笑皆非的喜剧效果,奥古斯汀·巴勒斯(Augusten Burroughs)的回忆录《烈酒》(Dry)的封面(图八)就是一个典型的例子。该书叙述了作者如何和自己的酗酒作抗争的故事。为了体现作者内心的自我矛盾与挣扎,凯帝希望让这个“干”字能表现出相反的含义“湿”。他于是把刚刚设计好的字体打印出来挂在了墙上,然后朝这个“干”字猛泼一杯水,未干的墨迹便顺着白纸向下滑落着,他就用这个湿漉漉的“干”字做了封面。说来很有意思,新书发布不久,巴勒斯便躲在某机场书店的书架后面想看看到底有没有人买他的书。这时候走过来一名女子,她从书架上拿下这本书,然后走向收款员问“对不起,书店还有这本书吗?这一本很脏”。收款员回答说“我知道,女士,我们这儿的这本书都这样”。

凯帝是个严肃的设计师。他认为作为图书设计者,在通读作品文字后,要充当翻译员,把故事用简洁的封面设计传达给读者;要为读者负责、对出版社负责,尤其要对作者负责,要让读者看到封面就有购书的欲望。他说“看书的封面就像看无声电视,就像在酒吧或者健身房里看着电视屏幕上的新闻,但其实什么也没听见的那种感觉”。

凯帝于2001年发表了以自己大学经历为背景的小说处女座《奶酪猴》(The Cheese Monkeys)(图九、图十),而且整本书的书皮、书封以及内文的排版设计均由他自己完成。在设计过程中,他打破了很多常规的思路,比如采用两个封面,外面的用书法技巧直述书名,里面的则用图解的方式拼读出书名;还有书脊和书口都被重新诠释了设计的意义。在凯帝眼里,图书设计本身是作品叙事的一个关键部分。《出版商周刊》(Publisher’s Weekly)曾这样评价他:“凯帝设计的封面不同寻常、引人入胜,有一点儿诡异、机灵,还有一点点意外,让读者既阅读了一部文学作品,同时又欣赏了一件艺术品。”

电子书的流行让图书的设计价值大打折扣,凯帝对此不无担忧。他在2012 年的TED演讲时曾坦言:电子书虽然方便、易携带,但同时失去了传统书的特质,没了感官的体验,缺了一份舒适感和一点儿人性的东西。凯帝还认为评判一本书的好坏不能靠它的封面。话虽如此,但好的封面的确能提高销量。他在这次演讲的最后表达了二者之间的微妙关系,他说:“尽管我们乐于把出版这个行当作为一种艺术来看待,但是它毕竟也是一种商业行为。如果作为图书设计师的我们能把本职工作做好做巧,再捎带着点儿运气,那么伟大的艺术就能成为一桩好卖买。”