基于认知主义学习理论的地理学习策略研究

2013-12-29张胜前

认知主义学习理论是当代最具影响的学习理论,其中布鲁纳的认知发现说、奥苏贝尔的认知同化学习论、皮亚杰的认知结构理论最具代表。本文在解读了认知主义学习理论基本观点的基础上提出优化中学一线地理教师教学和学生学习的策略,以期落实有效教学理念。

一、认知主义学习理论的基本观点

1.学习是主动形成认知结构的过程

美国教育心理学家布鲁纳认为:“任何学科都可以用理智上忠实的形式教给任何年龄阶段的任何儿童。”所谓“理智上忠实的形式”,即适合于学生认知发展水平的学科基本结构或基本概念和基本原理,而发现学习是一种最佳的方式。发现学习是让学生独立思考,改组材料,自己发现知识,掌握原理原则。其特点是:由学生通过独立发现而不是通过接受的方式获得经验;着重于学习过程而不是学习结果;强调直觉思维在学习上的重要性;重视学习的内部动机。

布鲁纳的认知发现理论认为学习是主动形成认知结构的过程,学生不是被动消极的知识接受者,而是主动积极的知识探究者;发现学习能提高智慧的潜力、激发内在学习动机、学会发现和有助于所学知识的保持。

2.学习是从已知到未知的过程

美国教育心理学家奥苏贝尔认为:“有意义学习的条件是学习材料本身具有逻辑意义,学习者具有同化新知识的有关观念和有意义学习的心向,使新旧知识发生相互作用。”在有意义的学习过程中,新知识与认知结构中原有的有关观念建立了联系,这种有关观念叫作新知识在认知结构上的固定点。在有意义学习的过程中,新知识被学习者认知结构中合适的观念所吸收,从而获得意义;原有的其固定作用的观念(固定点)也发生变化,从而形成更为分化的认知结构,这一过程称为同化。同化是有意义学习的心理机制。奥苏贝尔的认知同化论认为,新知识的学习必须以已有的认知结构为基础。学习新知识的过程是学习者积极主动地从已有的认知结构中提取与新知识最有联系的旧知识,这个联系作用的过程就是“同化”。他认为影响学生学习的首要因素是先备知识,学习的实质是利用已有的知识对新知识进行理解,使新知识纳入已有的认知结构中,实现同化并形成新认知结构的过程。

3.学习是学生自己建构知识的过程

瑞士教育心理学家皮亚杰的建构主义学习理论认为:“学习是由学生自己建构知识的过程。”学习是学生根据自己的经验背景对外部信息主动地选择、加工和处理,从而获得自己的意义过程。外部信息本身没有什么意义,意义是学习者通过新旧知识经验间的反复、双向的相互作用过程而建构成。同化和顺应,是学习者认知结构发生变化的两种途径或方式。同化是认知结构的量变,而顺应则是认知结构的质变。建构主义认为,学习者的知识是在一定情境下,借助于他人帮助,如人与人之间的协作、交流,利用必要的信息等,通过意义的建构而获得。理想的学习环境应当包括情境、协作、交流和意义建构四个部分。学习环境中的情境必须有利于学习者对所学内容的意义建构;协作应该贯穿于整个学习活动过程中,对学习资料的收集与分析、假设的提出与验证、学习进程的自我反馈和学习结果的评价以及意义的最终建构都离不开教师与学生之间、学生与学生之间的协作;交流是协作过程中最基本的方式或环节。如学习小组成员之间必须通过交流来商讨如何完成规定的学习任务达到意义建构的目标,怎样更多地获得教师或他人的指导和帮助等;意义建构是教学过程的最终目标。其建构的意义是事物的性质、规律以及事物之间的内在联系。

由此可见,认知主义学习理论认为学习不是简单的信息积累,学习过程不是简单的信息输入、存储和提取,而是新旧知识经验之间的双向的相互作用过程,也是学习者与学习环境之间互动的过程。总之,认知主义学习理论的核心可以用一句话概括:以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、积极发现和对所学知识意义的主动建构。

二、认知主义学习理论指导下的地理学习策略

1.同化顺应,理解概念

按照奥苏贝尔的同化学习理论,新地理概念的学习,主要取决于其认知结构中已有的概念,意义学习是通过新概念与学生认知结构中已有的相关概念相互作用才得以发生。同化有下位学习、上位学习和并列学习三种基本形式。下位学习是学生认知结构中已有的概念在概括和包容水平高于新学习的概念的学习。如学习“南亚季风环流”和“东亚季风环流”两个概念时,可以把这两个概念纳入“大气环流”这一上位概念中。上位学习是当学生学习一种包含面较广、可以把一系列原有概念从属其下的新概念的学习。如自然资源是总概念(上位),而原已学过的生物资源、矿产资源、水资源等从属其下。并列学习是当学生学习的新概念与原有概念既不产生上位关系,也不产生下位关系时,新概念与原有概念可能产生并列关系。如等温线与等压线、绿洲农业与灌溉农业、热带雨林气候与热带草原气候等。

当学习者遇到不能用原有图式来同化新的刺激时,便要对原有图式加以修改或重建,以适应环境。在地理学习过程中,很多概念存在着南北半球之间的对比,很多情况下南北半球截然相反。如南北半球的气旋、反气旋旋转方向(逆时针还是顺时针)、南北半球的地转偏向力方向(向右还是向左)、南北半球的季节划分等。当学生分析处于南半球的气旋或反气旋现象时,就不能直接使用北半球的气旋或反气旋之规律,而必须对其加以修改或重建以适应新的情境。实际上,顺应的过程与杜威所讲的“教育是经验的重组或改造的过程”是一致的。通过这种顺应,原来概念的内涵不断丰富、扩充。

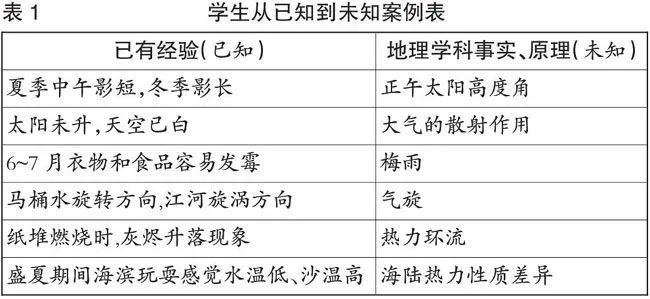

2.扩充已知,吸纳未知

奥苏贝尔在其著作《教育心理学-认知观点》一书的扉页上写道:“假如让我把全部教育心理学仅仅归结为一条原理的话,那么,我将一言以蔽之曰:影响学习最重要的因素,就是学习者已经知道了什么。要探明这一点,并应据此进行教学。”因此,地理教学中要重视学生已有知识,尤其是学生已有经验在学习新知识中的作用。已有知识有助于一些原理性、规律性知识的理解,已有知识的数量越多、质量越高就越有利于促进学生对知识的学习。由于与人类生活和自然的相互作用有关的社会生活的一切方面都与地理有关联,因此,在日常生活中,在这种非正式的原生态教育中,学生会不知不觉积累一些经验,如太阳的东升西落、月亮的阴晴圆缺、四季的更替、气候的变化等感性经验。除了在日常生活中(如旅游)要加强有教育意义的已有知识的积累外,在学校教学中,当发现学生关于某一方面知识的已有知识不足时,地理教师应在条件允许的情况下提前加强学生已有知识的积累(如表1)。

3.总结归纳,形成结构

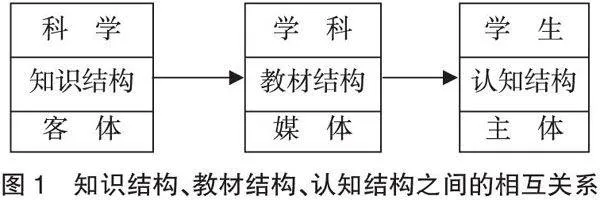

认知主义心理学家布鲁纳、奥苏贝尔、皮亚杰等都重视学科结构在学习中的作用。在地理学科的学习中,教材起着非常重要的媒体作用。在教材编制过程中,地理专家学者们会编制出符合学生和社会发展需要的教材,这些教材也有内在的教材结构,但一般是隐性的。地理学习之目的就是在教师的引导下,通过教材,将地理科学的知识结构转化为学生的认知结构。因此,地理科学的知识结构、教材结构以及学生的认知结构之间有着内在逻辑关系(见图1)。

认知主义心理学家们所讲的学科结构实际是学生的认知结构。在地理学习过程中,尤其是在高三复习时,教师和学生应深入钻研教材,揭示出教材的知识体系和内在联系,帮助学生形成认知结构。这样,不仅可以简化知识,促进理解,而且有利于学生获得新知识,从而强化学生的迁移能力。认知结构可以是一个知识点、一节、一章、一本书甚至整个初高中地理教学内容。在学习过程中要让学生去发现知识点与知识点之间,尤其是概念与概念之间的结构关系。在学习过程中,要善于总结、归纳各个知识点之间的关系。按照建构主义学习理论的观点,不同的学生对同一内容的建构、理解是不一样的,因此,教学中教师不能包办,直接将教材结构或知识结构呈现出来,只有经过学生自我建构之后,这些知识结构才能转化为学生的认知结构。在复习过程中,可以采取留白的形式帮助学生建构认知结构。如学习“水资源循环”后,可以让学生填写图2以建构认知结构。

总之,认知主义学习理论指导下的“同化顺应,理解概念”的地理学习策略有利于学生有意义地理解概念,“扩充已知,吸纳未知”的地理学习策略有利于提高学生地理学习兴趣,“总结归纳,形成结构”的地理学习策略有利于学生从整体上建构自己的知识体系,这些策略对于改变传统、机械、灌输式的学习方式具有启示作用。