“人口的数量变化”教学设计(人教版)

2013-12-29郑明香刘洪刚

一、教学目标

知识与技能:了解影响人口自然增长的因素,理解生产力发展水平是人口增长快慢的决定因素;通过分析不同历史时期生产力发展状况,掌握各个时期人口增长模式;通过比较分析人口统计资料数据,培养学生分析、运用地理数据的能力。

过程与方法:通过搜集不同地区人口增长的数据信息,分析影响人口增长的原因;通过案例分析,培养学生良好的思维方式和学习习惯。

情感态度与价值观:激发学生探究关于人口增长与环境关系的兴趣和动机,培养学生科学的人口观、环境观和资源观;进一步理解我国人口政策,培养学生社会责任感。

二、教学重难点

重点:利用人口资料或图表判断所属的人口增长模式及其转变。

难点:分析三种人口增长模式的出生率、死亡率、自然增长率的高低及其影响因素。

三、教学过程

导入:播放视频:2011年10月31日,世界第70亿人口的婴儿在菲律宾首都马尼拉一家医院降生,联合国高级官员前往菲律宾接见该小婴儿及其父母,并送给丹妮卡一个小蛋糕作为礼物。投影展示中国国家人口和计划生育委员会主任张维庆为中国第13亿小公民颁发证书图片。让学生思考:为什么这两个孩子的出生备受社会关注?

设计意图:学生对人口数量的变化缺乏感性认识,通过图片与数字,唤起他们的好奇心,激发学习兴趣。通过问题引导学生思考世界及我国人口问题的严重性。

教学环节1:人口自然增长的影响因素

学生活动:自主完成课本P3活动题,总结影响人口自然增长的因素有哪些? 让学生写出计算公式并说出自己的发现。

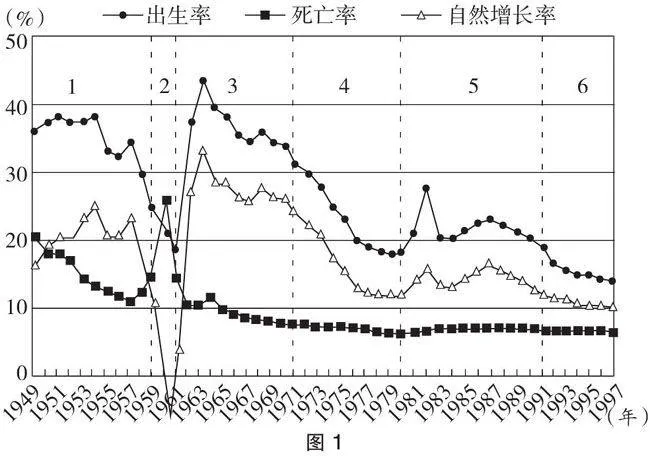

合作探究:读“新中国成立以来我国自然增长率的变化”图(图1),分析图中2时期、4时期自然增长率降低的原因。

设计意图:从学生身边感兴趣的案例入手,引导其自主学习、合作学习,培养分析归纳的能力。

教师小结:一个地区人口数量的增加不仅与自然增长率有关,还与人口基数有关。影响人口自然增长率变化的因素有生产力发展水平、经济发展程度、医疗卫生条件、文化教育水平、生育观念、自然环境、人口政策等,但根源是生产力水平的高低。

播放视频:世界人口每增长10亿所用的时间越来越短,让学生说出观后感。

承转过渡:从这段视频可以看出,世界人口增长速度越来越快,世界人口的增长主要来自发展中国家,这也就体现了人口增长存在时间差异和空间差异。

教学环节2:人口自然增长的时空变化

学生活动:读课本图1.2和1.3,分析四个历史时期人口的增长速度和数量情况,并说出判断方法。

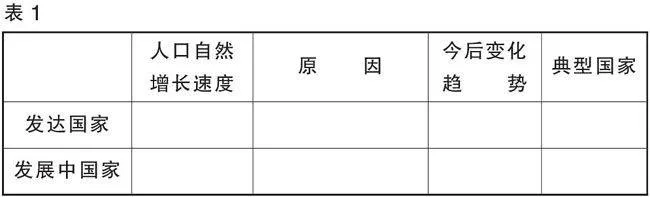

合作学习:列表比较人口自然增长的空间变化(表1)。

教师小结:通过图中曲线的斜率大小和纵坐标的数据可以读出:不同历史时期,人口增长的快慢不同;不同的国家其人口增长的快慢也不同,发展中国家人口增长速度快,发达国家人口增长速度较缓。

设计意图:通过读图分析、列表比较,明确世界人口增长的时空差异,其中贯穿读图技巧的指导, 同时培养学生读图分析的能力。

承转过渡:依据不同历史时期的Qx2GF+98K1RtdxLKZDhHNmo3Jk+LfyA56gENfmOJj14=出生率、死亡率和自然增长率,可将世界人口增长模式分为原始型、传统型 、现代型。

教学环节3:人口增长模式及其时空变化

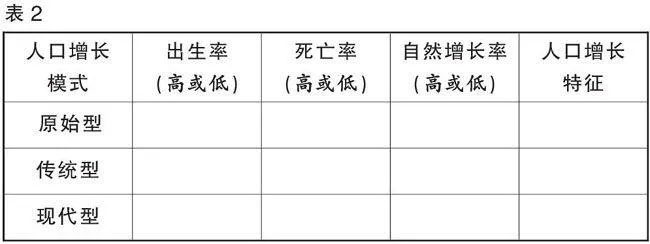

学生活动:读图1.6 ,分析三种模式的转变及特点,并完成表2。

合作探究:(1)图1.6中自然增长率在下降,但人口总数却在上升,这说明什么?

(2)人口增长模式从原始型转变为传统型首先是从下降开始的,从传统型转变为现代型又是从下降开始的,请分析原因。

(3)这三种模式分别出现于人类社会的哪一历史时期?

(4)据图1.4 分析发达国家、发展中国家及世界人口增长模式类型。

设计意图:任务驱动,培养学生自主学习能力。通过读图1.6,引导学生列表比较三种人口增长模式的特征,进而区别三种类型;通过问题导学,进一步理解世界人口增长模式转变的原因。

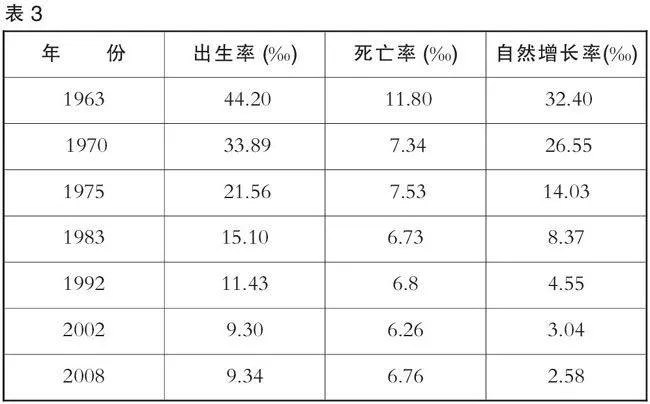

学以致用:读潍坊市人口资料统计表(表3),回答下列问题。

(1)分析潍坊市1970年前后、1992年前后人口增长模式属什么类型?判断依据是什么?

(2)思考潍坊市完成人口增长模式转变主要有哪些原因?

设计意图:体现学习身边的地理、生活中的地理,激发学生学习地理的兴趣。

教学环节4:不同国家不同时期的人口政策

提出问题:读德国、印度的人口资料,比较两类国家人口增长带来的问题及解决措施。

材料一 据德国联邦统计局统计,德国的出生率自1975年以来基本低于死亡率。德国人口问题专家科雷穆教授不无担忧地告诉记者,到2050年,德国人口将从现在的8 200万下降到7 080多万,一半以上的人口将超过50岁,1/3的人口将超过60岁。

材料二 印度的人口总数己经超过了10亿,是世界第二人口大国,50年间印度人口增长了近3倍。从20世纪70年代开始,印度政府采取控制人口的政策,但是印度广大农村的传统观念还十分强烈,在相当长的一段时间内,印度人口每年净增量会越来越大。印度由于人口过多,无论是人均自然资源占有量,还是人均粮食产量和钢产量,与世界平均水平相比都有较大的差距。

设计意图:不同的国家人口增长模式不同,会出现不同问题,通过两个最具代表性的案例,引导学生分析解决的措施,探讨人口的可持续发展。

教师指导:一个国家要实现人口的可持续发展,就应与当地的环境、资源相协调,因而不同的国家应采取不同的人口政策。如俄罗斯重新实行授予多生孩子的妇女为英雄母亲称号,意大利通过现金津贴鼓励生育。中国实行计划生育以来,为世界控制人口增长做出了巨大贡献,但这一政策是否应继续实施,很多人提出疑问。

合作探究:2011年两会期间,全国人大代表、中国人民大学校长纪宝成表示,目前我国已经出现新增劳动力迅速减少、人口老龄化加速、出生性别比严重失衡等现象。建议应当适当调整计划生育政策,允许二胎、杜绝三胎,奖励独生子女家庭。对于这份提案大家众说纷纭,你的观点是什么?请说出理由。

设计意图:引入热点话题,鼓励学生发表自己的观点。通过小组合作探究,培养辩证分析的方法。

教师小结:计划生育政策能否调整,同学们可能有两种观点。如何实现人口的可持续发展,既避免人口问题的产生,又要与中国的资源、环境相适应,还有待于继续探讨,课下大家可以小组为单位将观点整理出来,反映给有关政府部门。

播放图片:展示我国不同时代的计划生育标语口号及宣传图片,深入理解中国的计划生育政策及其演变。

设计意图:我国不同的时期,计划生育的口号不同。由此看出我国人口的增长经历了从鼓励生育到计划生育的历程,让学生了解我国的国情与国策,培养学生的社会责任感。

课堂小结:学生结合本节学习目标,自查本节的学习内容,构建知识体系。

课后探究:利用周末上网或到当地计生部门调查昌乐县历次人口普查的出生率、死亡率及自然增长率的情况,绘制昌乐人口出生率、死亡率和自然增长率曲线图,并分析哪些因素影响了家乡的人口增长。

设计意图:引导学生从身边的案例出发,激发探究地理问题的兴趣,培养学习能力,使学生了解地理知识的价值,形成主动学习的态度。

专家点评:首先,本节课突出体现了新课标的两大理念,也是本节课最大的两个亮点:第一,体现自主学习、合作学习、探究学习的完美结合,完成学习方式和学习理念的转变,充分体现学生的主体地位,使学生在丰富多彩的学习活动中体会主动学习的快乐;第二,体现学习生活地理、有用地理的新学习观。本节课的教学设计就是构建“生活化”课堂的最好范例,探究问题所选取的材料来自现实生活,所解决的问题也有许多是学生生活中的困惑,通过这些问题的探究和解决,学生会感到豁然开朗,仿佛地理课就是为解决生活问题而设。其次,本节课充分体现地理教学最鲜明的两个特色:第一,强调地理图表的阅读和分析。除了对教材中的图表“逢图必读、逢图必问”以外,又增加“新中国成立以来我国自然增长率的变化”图和“潍坊市人口资料统计表”。本节课的设计中还渗透着阅读图表的方法和绘制图表的技能,对图表的处理是多角度、全方位的,让学生在阅读、绘制、分析中体会图表独到的语言魅力;第二,贯穿地理时空观。本节课在设计中特别突破传统的框架,把时空观贯彻始终。一是体现在人口增长的时空差异,二是人口增长模式的时空变化,三是人口政策的时空差异。这样创造性整合教材,不仅使知识条理清晰、便于掌握,更重要的是教会学生把握地理规律,以便纲举目张地学好地理。(山东省昌乐县第一中学教科室主任、特级教师 肖春明)