基于课程资源整合视角的“人口”教材解析

2013-12-29朱庆龙

一、教材分析

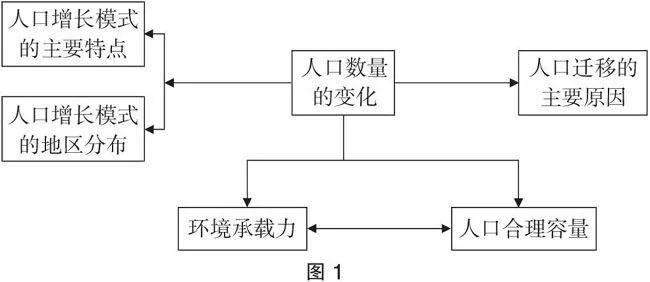

高中地理教材关于人口部分的学习,注重从理论层面加以分析,并提出解决问题的对策,这与义务教育阶段感受型为主的学习,偏重于人口及人口问题的事实性基本知识的了解和记忆明显不同。各版本教材“人口”内容在节、目编排上有所不同,但节、目内容的本质大同小异。四个版本中,除湘教版外,三个版本都是先讲人口的数量变化(人口的自然增长),再讲人口的空间变化(人口迁移),最后是环境承载力与人口合理容量。湘教版教材将人口的迁移后置了一位。各版本内容的核心知识均是“人口数量的变化”(如图1)。

各版本教材的呈现方式、栏目设置、各栏目素材的选取等均有明显的差异,均有一些区别于其它版本教材的特色、亮点,这是一标多本、教材多样化的体现。例如,湘教版教材增加了其它版本没有的“地域文化与人口”一节,是教材编写的一个亮点,是对于“举例说明地域文化对人口或城市的影响”这条课标的阐释。这节内容对于学生理解世界和中国的人口问题、人口政策,达成人口部分的“情感态度和价值观”的终极目标具有举足轻重的作用。透彻地分析各版本教材的异同点,是充分高效整合利用教材、真正实现“用教材教”的前提。

二、重难疑点分析

1.不同人口增长模式的主要特点及地区分布

教学重点分析:依据课标和各版本教材分析,可将本部分教学重点确定为“不同的人口增长模式特点及其地区分布”。四个版本人口增长模式的划分类型存在较大差异,这在学术界也存在较大争议,但通观各版本,不同人口增长模式的特点均是由出生率、死亡率与自然增长率三者共同决定的。教学中要把握这个重点本质,应从时间视角和空间尺度两大方面,以一种发展变化和辩证的观点来看待人口问题。从时间视角来看,不同地区或国家人口增长在不同的社会经济发展阶段呈现出不同的特点,即人口增长具有历史阶段性特点;从空间尺度来看,即便是同一历史阶段,不同社会经济发展水平的地区和国家,人口增长特点也具有较大的区别,像发展中国家和发达国家的人口增长模式就有较大差异,而同是发展中国家,也或大或小地存在人口增长模式的差异,如中国已完成“现代型”的转变,而非洲不少国家仍然属于比较典型的“传统型”。

教学难点剖析:如何利用人口增长的相关资料,如统计图、过程图、表格资料、文字记载等,讨论、分析、比较人口增长的特点。

易混淆概念辨析:本节的一些重要概念,如人口出生率、人口死亡率、人口增长率、人口机械增长率、人口自然增长率等需要透彻掌握并且能够辨析概念之间的异同点。

2.举例说明人口迁移的主要原因

教学重点分析:人口迁移的很多知识点都需要了解,如人口迁移的概念、主要类型和特点以及人口迁移的地理意义等。但是,本节的重点不是去记忆大量的事实性知识和材料,而应抓住关键,本节教学的重点包括:理解人口迁移的影响因素;归纳出“说明人口迁移主要原因”的思路和方法。人口迁移既包含了时间视角,又涉及区域空间尺度。因此,必须要明确在某一个确定的时期,人口迁移涉及的地理区域空间范围,人口迁入、迁出的具体流向。同一时期的不同地点或同一地点的不同时期内,不同尺度的空间区域范围,如国际人口迁移或者国内人口迁移,其特点有明显差别,影响因素也不尽相同。一般来讲,经济因素往往起着主导作用,但在某种特定的时空条件下,任何一种因素都有可能成为人口迁移的决定性因素。所以,教学的重点一定要总结归纳“说明人口迁移的主要原因”的思路和方法,然后,结合具体实例,具体问题具体分析,说明人口迁移主要原因。

教学难点剖析:总体来看,人口迁移的知识具体、扎实、繁杂,大多数学生理解和运用起来没有太大的难度,但是因为中考不考地理等诸多原因导致初中地理基础过于薄弱,不少高一学生缺乏应有的关于区域案例的地理知识和历史文化背景常识,这会导致“举例说明”时出现知识盲区,从而导致分析无从下手。

易混淆概念辨析:本节的重要概念,包括人口迁移、人口流动、人口移动等,要澄清各概念之间的联系与区别。

3.说出环境承载力与人口合理容量的区别

教学重点分析:环境承载力与人口合理容量的区别;环境人口容量的制约因素。

教学难点剖析:环境承载力与环境人口容量的联系与区别。

4.举例说明地域文化对人口的影响

教学重点分析:在世界上不同国家和地区、不同种族和民族之间,存在着显著的文化差异。这种差异对于人口发展产生多方面的影响,如婚俗、宗教对人口发展的影响就很大。中国文化对人口的影响,主要表现在生育、职业选择、人口流动等方面。本节的教学重点:能够举例说明在不同地域文化的地区,人们对人口问题的看法不同;地域文化影响人口问题的层面,如人口数量、人口性别、年龄结构、人口的职业选择等。

教学难点剖析:地域文化的含义;中国传统文化对生育观念、人口流动的影响。

三、教学建议

1.整合高中四版本教材

教科书选用的资料严谨、科学、有据可查,是方便实用的课程资源。如人口增长模式的教学,虽然各版本人口增长模式的划分类型和阶段不尽相同,但根据出生率、死亡率和自然增长率特征,主要分为“高高低”模式(对应人教版原始型)、“高低高”模式(对应人教版传统型)、“低低低”模式(对应人教版现代型)。在突出人口增长模式特点这一重难点知识教学时,可选择中图版相关资料来加强图文解读分析,如中图版P6页图1-1-4“处于高增长模式的某些国家(埃塞俄比亚、坦桑尼亚、肯尼亚)的出生率、死亡率和自然增长率(2002年)”;图1-1-5“处于低增长模式的某些国家(英国、日本、德国)的出生率、死亡率和自然增长率(2002年)”。人口增长模式及其转变因素的教学,人教版选用的是“芬兰人口增长”案例及配套设计的活动。教师执教时也可采用中图版P9页案例研究“中国人口变化模式”来替换,或将其作为训练反馈的材料。也可参考湘教版P8页阅读“我国人口出生率迅速下降”,还可将两者整合重新设计。又如举例说明人口迁移的原因的教学,可借鉴鲁教版P12页活动“闯关东与雁南飞”及中图版P16-17页案例研究“德国移民”。对比查阅各版教材,有利于澄清某些概念,如人口移动、人口流动、人口迁移之间的联系与区别,也能加深对某些概念的透彻理解,如环境人口容量、人口合理容量等。

2.挖掘与利用乡土地理资源

乡土地理帮助学生认识学校所在地区的生活环境,引导学生学以致用,培养实践能力,树立可持续发展的观念,增强爱国、爱家乡的情感。教师可结合自己所在地区的乡土特色,选配、挖掘课程资源。如教材中的一些活动,可替换为本地的资料。讲授人口迁移,如果以本地为案例,将给学生留下强烈的印象。讲授人口数量的变化,运用本地资料,辅之以外省(市)资料,假设本地和外地的经济发展水平差异较大,这样就可以进行区域对比,既能说明影响人口增长的原因,又能继续分析两地间人口迁移的原因。环境承载力与人口合理容量的内容,空洞、抽象、陌生,建议教师可选用本地区的人口、自然资源等数据,让学生通过分析、计算,了解环境承载力的概念。教师也可多选一两个地区,如我国最大城市或者热点城市的资料,通过对比,让学生了解一个地区环境承载力大小的影响因素。地域文化与人口的内容,若能选择本地案例,则不仅能够达成教学目标,渗透计划生育的政策观点,还能让学生有身临其境、过目不忘之感。

3.开发与利用网络资源

网络资源不仅能提供基本的视频、声音、图像、文字等,用来创设教学情境,还能改变学生的学习方式。运用资料学习是人文地理学习的一个特色方法,运用网络能够快捷、及时地下载各种类型的海量信息。如教学人口的迁移时,某教师下载热播电视剧视频《闯关东》或者《走西口》,以此为主线,指导学生分析主人公一次又一次迁移的原因。笔者曾利用网络下载南方周末《北京王老太太生育报告》,将其缩减、整合为一个典型个案来分析中国人口增长的影响因素。学生与教师也能共享各种网络教学资源,教师不仅可以在网络上与学生讨论,也能在网络上对学生进行个别化指导,还能引导学生阅读与课堂相关的补充内容,从而深化对知识的理解,改变学生的阅读方式、学习方式,培养学生利用网络获取与处理信息的能力,提高其信息素养。例如,可把人口主题的几节教学内容设计、制作成网页,采用网络教学。人口迁移采用网络教学的方式,主要版块包括人口迁移的概念、类型、意义,人口迁移的影响因素以及一些拓展延伸的内容等。

4.用好师生人力课程资源

在诸多的人力课程资源中,教师和学生是最重要的课程资源。每一位教师都有自己的认知策略、思维习惯和工作方式,有自己的生活经历和教育背景,有自己的经验、兴趣、爱好、专长和个性特征,也有自己的教学风格。学生同样也有自己的独特经历与经验,每一个学生都有一定的生活环境及其周围环境。学生之间的个体差异也是一种课程资源。例如,人口迁移的教学,某教师采用自己的经历,如异地上大学,异地工作,后来调动工作等一系列经历来设计案例,让学生主动参与问题的讨论、分析,效果很好。学生自己的家庭或者家族的迁移历史也值得设计成典型案例。教学环境承载力与人口合理容量时,利用学生的切身经历来打比方,如学校寝室住宿的人数多少最合适?一间教室有多少学生最舒服?公交车载客量多少最舒服?这些基于师生切身的经历、体验能够形象地化腐朽为神奇,是很好的课程资源。