毛泽东和李讷

2013-12-29丁晓平

作为毛泽东的女儿,李讷比她的哥哥姐姐们幸运。毫无疑问,在毛泽东的子女中,李讷是享受父爱最多的一个。她在毛泽东身边生活的时间最长,也是唯一一个在父亲身边度过完整童年的孩子,而毛泽东给她直接的教诲也最多。

□父女间有了一个秘密:李讷叫毛泽东做“小爸爸”,毛泽东叫李讷为“大娃娃”

1940年8月在延安,江青给47岁的毛泽东生了最小的女儿。毛泽东给她取名李讷,这也是他们唯一的孩子。

在戎马倥偬的革命生涯中,毛泽东抛妻别子,历尽千难万险,极少安静地品尝作为父亲的滋味。五十而知天命的毛泽东需要一个亲昵他、撒娇他、游戏他、淘气他甚至调皮他的孩子伴在身边,给他饱经沧桑和尝尽酸苦的心增添些许乐趣,让革命家的紧张理性与平常人的轻松情怀得到和谐。因此,毛泽东、江青没有像别人那样,把李讷送进延安的儿童保育院或者托儿所,而是让她一直跟在自己身边,起到一个活跃家庭气氛的作用。

毛泽东工作起来不要命。如何让他多休息,曾经是身边工作人员的一道难题。因为大家都知道他非常喜欢小女儿,所以李讷就常常成了工作人员动员他休息的一个“秘密武器”。每当大家看到毛主席工作累了还不休息的时候,工作人员就哄着把天真活泼的李讷推进他的办公室。而毛泽东每次一看到女儿李讷,往往总是要放下手边的工作,逗女儿玩一会儿,或者带着李讷出门散步。毛泽东的大手牵着李讷的小手,一边走一边给她讲故事,教她认字,教她文明礼貌。也就是从这个时候起,他们父女间有了一个秘密:李讷叫毛泽东做“小爸爸”,毛泽东叫李讷为“大娃娃”。可见李讷这个“法宝”给战争年代的毛泽东带来了谁也无法替代的欢乐。

1947年3月,延安的形势骤然紧张起来,蒋介石调集20万大军气势汹汹地对陕甘宁边区进行围攻。毛泽东审时度势,决定主动撤离延安,诱敌深入,把延安变成一个空城交给蒋介石。军情紧急,中央机关大部分都已经撤离,天上敌机已经开始轰炸,地上也传来隆隆的炮声,但毛泽东却不慌不忙,他带着小女儿坚持最后撤离延安。他还笑着对李讷说:“看看飞机轰炸,听一听炮声,这也是对你的锻炼啊。”

3月18日,毛泽东最后一批撤离延安。6岁多的李讷跟着毛泽东一起昼夜行军。白天坐汽车,一路颠簸,李讷就坐在父亲的怀里。但夜间行军,尤其是不能开车和在山间小道上的时候,小孩子又不会骑马,李讷只能靠人背着了。有时她就在父亲的背上睡着了。由于道路崎岖险恶,人背着也不是很安全,最后就找了一副马鞍子的铁架子,把小李讷捆在铁架子上。就这样靠战士们一人一肩地接力,李讷安全撤离了延安。

不久,中共中央、毛泽东再次做出英明决策,留在陕北和敌人展开“蘑菇战术”,以17000人的西北野战部队同15倍的敌人展开了较量。转战陕北,战争形势十分严峻,毛泽东不得不决定把可爱的女儿送走,李讷就被送往黄河东的山西兴县。其间,组织上派一位叫李若的阿姨照料李讷的生活。但尽管战事繁忙,毛泽东仍挂牵着女儿的消息。他在一封给邓颖超和康克清的电报中还专门说道:“李若任保姆及管理李讷的办法很好。”同年10月8日,在陕北佳县神泉堡的毛泽东给在河北平山县西柏坡的长子岸英的家书中也不忘提醒儿子:“你给李讷写信没有?她和我们的距离已很近,时常有她画的画寄来,身体好。”短短几句话,可以看见毛泽东就是在如此残酷的战争环境中,还是经常与儿女联系,尤其希望家里的所有人都要和睦团结,要哥哥关心小妹李讷。见画如见人,小女涂鸦的画自然也成了维系父女情感的纽带,给毛泽东艰苦的战争生活带来乐趣,增添愉悦。

□很小的时候,李讷拉着父亲的一只手指头;稍微长大点,她拉着父亲的两个手指头;再大点,她拉着父亲的三个手指头;长大了,她就拉着父亲的大手,从延安拉到西柏坡,又从西柏坡拉到北京中南海

就这样分别了大半年,毛泽东和小女李讷在黄河边的南河底村相聚了。

父女相见,大老远地毛泽东就张开双臂向女儿发出了来自心底的呼唤:“大娃娃,我的大娃娃!好娃娃!爸爸可想坏你了!”而李讷也像一只迷路的小鸟好不容易找到了妈妈一样张开双臂一路小跑着扑进毛泽东的怀里,一把搂住了爸爸的脖子。父女俩你亲亲我的脸,我亲亲你的脸,亲热得久久不愿分开。如果摄影师将这个画面拍下来将是一个多么感人的镜头。而李讷就是这样在父亲毛泽东的大手牵小手的温暖中慢慢成长起来的。至今她回忆起和父亲一起散步都感觉是一种享受,而父亲的大手的温暖简直就是一种幸福。很小的时候,李讷拉着父亲的一只手指头;稍微长大点,她拉着父亲的两个手指头;再大点,她拉着父亲的三个手指头;长大了,她就拉着父亲的大手,从延安拉到西柏坡,又从西柏坡拉到北京中南海。

在延安,毛泽东除了和女儿一起散步,教女儿背诵古诗外,还和女儿一起玩过家家。有时候,李讷和小朋友们一起用泥巴、木棍搭房子什么的,毛泽东看见了,就走过来帮孩子们一起盖,“这少一个窗户,他又帮孩子们搞一个窗户,说这家人还没有水呢,他就把那积了一潭水,用沟把水引进来,也是玩得两手都是泥”。毛泽东跟孩子们玩得非常投入,童心未泯。因为毛泽东没有架子,孩子们也爱跟他玩。有时候,工作累了,毛泽东就在门口伸伸脖子扭扭腰或者背着手在那里漫步。李讷和小伙伴们看见了,也偷偷地跑到毛泽东身后,学着毛泽东的样子伸伸脖子、扭扭腰,或者背着手漫步。有时候毛泽东身后跟着一大串,毛泽东自己却不知道。等他转过身来,发现有一嘟噜孩子们时,孩子们已经笑得合不拢嘴巴作鸟兽散。还有的时候,毛泽东背着两只手在院子里来回踱步,眉微蹙,走了一圈又一圈,毛泽东发现了他后面跟着“尾巴”,但他一开始也不说,而是来个“突然袭击”,猛一回头做个“老鹰抓小鸡”的姿势,李讷和孩子们都吓得尖叫一声,又开心咯咯地笑着躲藏起来。毛泽东就佯装去追,说:“你和我藏猫,学我,我早发现了呢。”李讷说:“早发现了吗?我跟了爸爸好久呢!”毛泽东装糊涂说:“是吗?开始就跟了,那我可没发现。”李讷就得意了,自信地说:“我知道,爸爸扭着腰走就是不想事,背着手走就是想事情呢。对不对?”毛泽东开心大笑,一把抱起女儿:“我的大娃娃,你也学会观察哩,不简单哟!”

延安有个评剧团,毛泽东经常抱着李讷去看戏。那时李讷才两岁,每逢戏演到是好人时,她就安心睡觉了;但如果是坏人就不睡,非要等着把这个坏人制伏了才睡。毛泽东就说:“你看连这么小的孩子她都要分清好坏。”毛泽东喜欢听京剧,家里有一个留声机,有唱片,他就经常放这个唱片听。李讷就在这种京剧的锣鼓声中,受爸爸妈妈的影响,也渐渐喜欢上了京剧,还经常给爸爸表演一段“打渔杀家”。有时毛泽东自己也唱两段,但大都以哼唱板眼为主。

1947年10月,李讷七岁了,应该上小学了。但因为战争的影响,学校也很难正规起来。于是,高小毕业的韩桂馨作为家庭保育员来到了毛泽东的家中,负责教李讷读书识字。韩桂馨来的这天,李讷向父亲保证:“好好读书,不淘气……”毛泽东笑着说:“好好学习是对的,这个不淘气还可以商量。乱淘气不行,有点小淘气还是可以的。孩子淘气是聪明健康的一种表现……”在毛泽东这种宽松民主的家教环境中,李讷的人格得到了自然健康的成长。

进城后,江山初定,毛泽东把李讷送育英小学学习,插班读四年级。因为学校离家远,一个星期回家一次。李讷自幼体质就不是很好,1951年元旦前后,李讷又病了。1月4日,毛泽东在极其繁忙的工作中,给李讷写了一封短信:“小李娃:你病了,我很念你。你好好养病,早日好了,大家欢喜。下大雪了,你看见了吗?”家书虽短,殷殷情深,寥寥数笔,把一个父亲的呵护却表达得淋漓尽致。

□父亲生日到了,李讷亲自绣了两个“寿桃”送给父亲毛泽东;李讷生病了,毛泽东写信给女儿:“意志可以克服病情。一定要锻炼意志。”

1953年,李讷考入北京师范大学附中读书,也是周末才回家一次,真正开始独立生活。日理万机的毛泽东仍十分关心小女儿的成长,经常在周末考考李讷的政治、文学、历史、地理等知识,还教导女儿为人处世的方法和道理。

毛泽东喜欢游泳,尤爱到大江大河里去游泳。自信人生二百年,会当击水三千里,这是毛泽东的个性,也是毛泽东的胸怀和气魄。李讷很小的时候就跟着父亲一起游泳。但在游泳的时候,毛泽东对女儿有一个特别的规定:不准用救生圈。从小就爱游泳的毛泽东,把游泳当做锻炼意志的好方法,教育子女要像他一样勇敢地面对自然和人生的风浪,不怕困苦,自信自强。

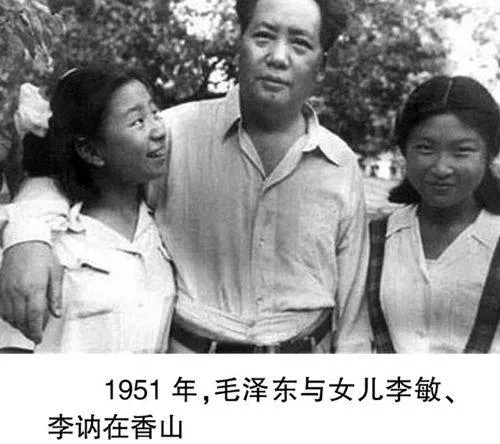

毛泽东不仅仅只是言传,更多的是身教,他自己游泳从来不戴救生圈。1954年暑假,毛泽东安排李敏、李讷姐妹俩随江青去北戴河度假。不久,姐妹俩分别给父亲写了一封信,毛泽东也马上给两个女儿回了一封信,告诉他“亲爱的女儿”:“北戴河、秦皇岛、山海关一带是曹孟德(操)到过的地方。他不仅是政治家,也是诗人。他的碣石诗是有名的,妈妈那里有古诗选本,可请妈妈教你们读。”

这个时候,毛泽东还没有去过北戴河。后来,他曾多次去那里开会,也曾带着李讷在大海里游泳。有一次,风浪很大,警卫战士给李讷戴上了救生圈,毛泽东立即叫李讷摘下来。而且这天他们父女俩从早晨5点一直游到中午11点。李讷回忆说:“他自己就是那么做的,那我们还有什么话可说的呢。你比如说来了台风了,白浪滔天,他让我们跳下去,首先他自己第一个跳下去。他不让用救生圈,他也是有道理的。他不是蛮干,他一定是对你的水性有了解,而且对水情也有了解。那个浪看上去很厉害,但是你不下去,你就不知道是怎么回事,它是有规律的,你摸到规律了,你就可以存在,你就自由了。”

1954年12月26日,是毛泽东61岁生日,李讷为了表达自己对父亲的热爱和感激,准备亲手给父亲制作一个小礼物。可是做来做去,心里就是不满意,眼看着父亲的生日过去了,礼物也没有做好。但她还是坚持一定要给父亲的礼物做好。最后她决定用丝线在圆形的硬纸片上编织起一个精美的小书签——正面画了两个大寿桃,上面还画了一个大大的“寿”字;另一面写着:送给亲爱的爸爸,女儿李讷。因为送礼物的时候,毛泽东正在睡觉,李讷就请卫士转交给父亲。同时,她还给她的“小爸爸”写了一封热情洋溢的信:

亲爱的爸爸:

您正在睡觉吗?一定睡得很香吧?

您一定奇怪,我为什么突然要写信给您。事情是这样:在您过生日的时候,我想给您送礼,一块手绢还没有绣成,您的生日就过去了。而且也绣得很不好,于是我就没有送。因为我知道您不会生气,您是我的好爸爸,对吗?这次妈妈的生日就要到了,就趁此补补吧,我送的东西也许您不喜欢,但这是我亲手做出来的。东西虽然小,但表示我的心意:我愿我最亲的小爸爸永远年轻、慈祥、乐观,您教导我怎样生活,怎样去做人,我爱您呀!小爸爸,我愿您永远活着和我们在一起。

吻您

热烈爱着您的女儿李讷

一九五五,二,八

李讷写给父亲毛泽东的这封家书,从里到外都渗透着“亲”和“爱”这两个字。15岁的李讷在父亲面前还有些撒娇,但对慈父的依恋和敬爱之情发自肺腑,对严父的教导和感恩之意铭心刻骨。女儿的来信和礼物无疑给已过花甲之年的毛泽东带来了心灵的慰藉。

李讷自幼体质就弱,经常疾病缠身,这始终是毛泽东的一块心病。1958年1月下旬,李讷突发急性阑尾炎,需要手术。又因李讷小时候打针的针头不幸断在肉里,一直没有取出,也要动手术。于是经研究决定两个手术同时做。而不巧的是,此时江青不在北京,去了广州。因为平时女儿看病的事都是江青负责安排照料的,这次毛泽东只能亲自联系,由北京医院院长计苏华和外科大夫王历耕、内科大夫吴洁一起主刀。做手术的时候,阑尾手术很顺利,但取断针头的手术却遇到了麻烦。因为年头久了,针头发生了位移,花了很长时间也没有找到。最后,院长计苏华决定将李讷抬到X光室,一边进行透视一边手术,这样才将断针头从身体中取了出来。由于手术是在无菌室外做的,术后伤口发生了感染,李讷连续高烧。

对女儿的病情一直牵挂的毛泽东,无法像寻常百姓那样前往病房探望,只好给女儿写了一封家书,鼓励女儿要以坚强的意志和顽强的毅力战胜病魔。习惯晚上工作的毛泽东,2月2日夜又是通宵未寝。第二天中午12点,他吃了几片安眠药,准备上床睡觉。临睡前,他对在医院的李讷仍不放心,便给女儿写了一封家书——

李讷:

念你。害病严重时,心旌摇摇,悲观袭来,信心动荡。这是意志不坚决,我也常常如此。病情好转,心情也好转,世界观又改观了,豁然开朗。意志可以克服病情。一定要锻炼意志。你以为如何?妈妈很着急,我也有些。找了小员、院长计苏华、主治大夫王历耕、内科大夫吴洁诸同志今天上午开了一会,一致认为大有好转。你昨夜睡了九小时,你跑出房门在小廊上看画报。白血球降下来了,特别是中性血球,已恢复正常。他们说不成问题,确有把握,你可以放心。这点发烧,应当有的,完全正常。妈妈很不放心,打了电话给她,她放心了。李讷,再熬几天,就可完全痊愈,怕什么?我的话是有根据的。为你的事,我此刻尚未睡,现在我想睡了,心情舒畅了。诗一首:青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不斩楼兰誓不还。这里有意志。知道吗?你大概十天后准备去广东,过春节。愿意吧。到那里休养十几天,又陪伴妈妈。亲你,祝贺你胜利,我的娃!

爸 爸

二月三日上午十二时

这封信也是毛泽东写给李讷最长的一封信。毛泽东在这封家书中四次提到了“意志”这个词,而且在“意志可以克服病情。一定要锻炼意志”这句话下面还加了着重号,字里行间充满了父亲的慈爱呵护。喜爱古典文学的毛泽东还给女儿抄录了唐代著名边塞诗人王昌龄的诗歌《从军行七首》之一:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”毛泽东在抄录中,可能是记忆有误,将“不破楼兰终不还”抄成了“不斩楼兰誓不还”。这是再次告诉女儿“意志”是战胜病魔的武器,要相信自己,战胜自己。

□毛泽东说:“别人的孩子就不是孩子了?别人的孩子能自己回家,我的孩子为什么就不能自己回家?这样影响很不好,我的孩子不能搞特殊。为什么三令五申,还要搞特殊?”

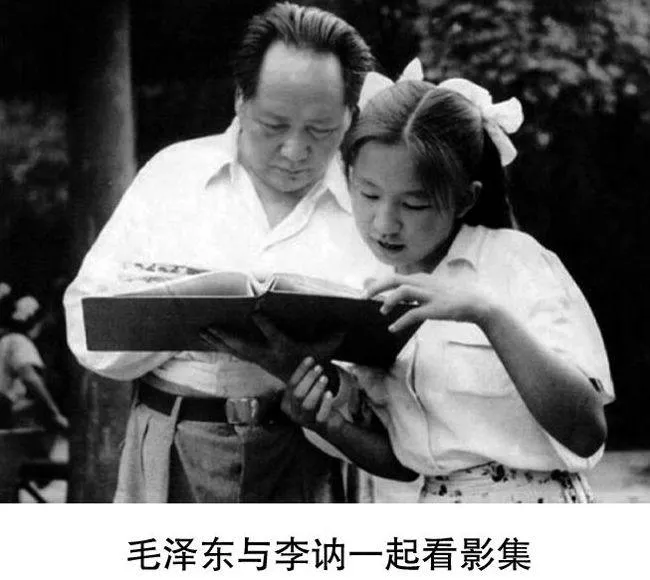

毛泽东不仅对女儿呵护备至,还利用自己在古典文学上的渊博知识,并针对孩子自身的心理特点,亲自为孩子们选择必读书目。1959年,李讷考入北京大学历史系,这与父亲毛泽东的直接影响有关。在上大学之前,毛泽东到底给孩子们亲自编了一本什么样的教材呢?李讷回忆说:“父亲先让我们读《水浒传》,因为《水浒传》好读,故事也比较引人入胜。然后读《红楼梦》《三国演义》和诗词。”毛泽东还将这些自己亲自选编的诗词打印成册,装订了好几本,每个孩子一本。

1960年的这个时候正好赶上了三年困难时期,全国出现大范围的自然灾害,再加上要还苏联的债务,新生的共和国面临着巨大的困难和挑战。全国老百姓普遍存在吃不饱的问题。对此,毛泽东是心知肚明,也忧心如焚。在家里他带头减少了自己的粮食定量,而且爱吃红烧肉的他也坚持很长时间不再吃肉,不吃鸡蛋。而对于女儿李讷,毛泽东也让她像普通百姓家的孩子一样在学校吃大食堂。但只要李讷放假回家,毛泽东还是让厨房千方百计弄点好吃的给女儿打打牙祭。李讷并不知道父亲每天吃的都是青菜,自己又难得回家一趟吃家里的饭,所以每次回家都要狼吞虎咽一顿。后来李讷了解到了这个情况,心里非常难过。但毛泽东从来不跟女儿说这些,他尽量省下来一些给女儿吃,也是作为父亲的一片爱心。

上大学后,学习方式改变了,面对大部头的历史著作,李讷感到有些压力,便给父亲写了一封信。其时,毛泽东正远在杭州读苏联《政治经济学教科书》。毛泽东收到李讷的来信,便抽空给女儿写了这封关于读书问题的回信——

李讷:

病好了没有?想你。要读浅近书,由浅入深,慢慢积累。大部头书少读一点,十年八年渐渐多读,学问就一定可以搞通了。我甚好。每天读书、爬山。读的是经济学。我下决心要搞通这门学问。天寒,善于保养,不要再患感冒。

父 亲

十二月卅日上午六时

毛泽东的家教非常严格。位于北京西郊的北大,离家有几十里。每到周末,卫士长李银桥便瞒着毛泽东派人开车去接李讷回家,有时候还偷偷地给李讷送奶粉、饼干等。这事被毛泽东知道了,很不高兴,严厉批评了李银桥。李解释说:“不然我也不接,天太黑了,一个女孩子……”毛泽东断然地一挥手,说道:“别人的孩子就不是孩子了?别人的孩子能自己回家,我的孩子为什么就不能自己回家?这样影响很不好,我的孩子不能搞特殊。为什么三令五申,还要搞特殊?”从此,李讷就总是骑那辆飞鸽牌自行车往返于中南海和北大之间,再也没有坐过公车上学回家。

□毛泽东致信李讷:“娇生惯养的所谓干部子弟,你就吃了这个亏。现在好了,干部子弟(翘尾巴的)吃不开了,尾巴翘不成了,痛苦来了,改变态度也就来了,这就好了。”

毛泽东和女儿李讷比较谈得来,又都喜欢古典文学,两人就有了交流思想的习惯。但上大学后,李讷和父亲的关系有了一些微妙的变化,很长一段时间没有回家,甚至也没有给父亲写信,只是到了1962年的新年来临之际才给父亲寄了一张贺年片。对此,毛泽东情感上有些受不了,1月9日他给李讷写了一封信:“贺片收到,高兴。你为什么不写封信给我呢?为什么那样吝啬呢?你不爱爸爸了,是不是呢?我希望不是,你是爱我的,只因我对你帮助太少,缺乏长谈,互不交心,所以如此。你给我来封信吧。祝你上进!”

高处不胜寒。古稀之年的毛泽东似乎比以往更加渴望得到女儿的爱,比以往更加渴望得到家庭的温暖。毛泽东的心是孤独的。这封家书情真意切,在感动之外似乎也能读到一丝苍凉。同样,李讷在收到父亲的信后,明白了父亲一直在深深地爱护着她,她心中的苦闷如风卷残云,一扫而光,并懂得已近暮年的父亲更加渴望得到女儿的理解和热爱,连忙给父亲回信,向父亲敞开了心扉,诉说自己的烦恼和痛苦。

李讷回忆说,父亲的家教真正触及她思想的就是在这一段时间,她“觉得要好好改变自己,就是世界观要根本地改变”。在这段时间内毛泽东和李讷前前后后通了十来封信。毛泽东总是鼓励女儿“为人一定要有意志,要有毅力”,“不要特殊,不要骄娇二气,不要自以为是”。

1963年新年伊始,李讷给父亲写了一封信,详细剖析了自己的一些缺点和思想变化。在信中,她还谈到自己在大学课程中学《庄子·秋水》后的感想。《秋水》是一篇有名的寓言,记述的是自高自大的黄河之神河伯和虚怀若谷的北海之神海若之间的对话。李讷读后思想触动很大,感觉自己有的地方很像鼠目寸光的河伯,意识到自身存在着狭隘和浅薄。接到女儿的来信,毛泽东看到女儿的思想认识提高了,“喜慰无极”,立即给李讷回了一封信:

李讷娃:

刚发一信,就接了你的信。喜慰无极。你痛苦、忧伤,是极好事,从此你就有希望了。痛苦、忧伤,表示你认真想事,争上游、鼓干劲,一定可以转到翘尾巴、自以为是、孤僻、看不起人的反面去,主动权就到了你的手里了。没人管你了,靠你自己管自己,这就好了,这是大学比中学的好处。中学也有两种人,有社会经验的孩子;有娇生惯养的所谓干部子弟,你就吃了这个亏。现在好了,干部子弟(翘尾巴的)吃不开了,尾巴翘不成了,痛苦来了,改变态度也就来了,这就好了。读了秋水篇,好,你不会再做河伯了,为你祝贺!

爸 爸

一月四日

这封家书写于1963年1月4日。对于这段时间和父亲的交往,李讷回忆说:

父亲对子女还是很关心的,希望我们能够在政治上、思想上、学业上都能健康成长。我一九五九年入大学……我自己在大学有一个感觉就是,我以前在实验中学,是个女校,而且干部子弟很集中,就是我的同学,可以说还是在那个圈子里面,到了大学就不一样了,都是一些普通群众的子弟,工人、农民子弟特别多,干部子弟很少,这对我帮助很大。因为父亲再严格要求,再要求你不要特殊化,不要自以为是,不要骄傲,但毕竟身上还是有这些东西。你一碰到这么多的群众,说实在的,对自己的触动是很大的,从思想上发生剧烈的变化,就是我要改变,不能像以前那样的,老是自以为是,觉得自己很高明,很看不起人,觉得不应该这样的。思想经过很剧烈的变化,特别是学雷锋,对我触动很大,我就觉得一定要改变自己,一定要变成一个普通的,跟大家一样的,在身体和精神上都健康的一个人,和大家打成一片,真正在政治上能够严格要求自己,学习成绩能够好,在各方面能够全面发展的。我觉得思想上有这么一个变化的过程。我在这期间有一段信给他写得少一点,自己在那想事呢,觉得自己不行;比别的同学差,觉得自己的那些弱点,反正觉得自己要改。

李讷收到父亲的这封家书后,立即给父亲写了回信,仅仅11天后,毛泽东再次给女儿写了一封信:“李讷娃:信收到。极高兴。大有起色,大有壮志雄心,大有自我批评,大有痛苦、伤心,都是极好的。你从此站立起来了。因此我极为念你,为你祝贺。读浅,不急,合群,开朗,多与同学们多谈,交心,学人之长,克己之短,大有可为。”

作为毛泽东和江青唯一的孩子,在红墙中成长起来的李讷自然与她的哥哥姐姐们不同,与她大学同学这些平民百姓的孩子更是不同。在那个把伟大领袖当做神一样崇奉的年代,一直生活在父亲毛泽东身边的李讷,在北大自然是个极其特殊的角色。而在这个环境下成长起来的李讷,自然也就有了清高、自负、孤傲、不合群、极大的优越感这些坏毛病。作为父亲,毛泽东是清醒的,深知女儿的这些弱点,所以在家书中总是叮嘱女儿要放下架子,要“学人之长,克己之短”,要“合群,开朗”,要平民化。父女俩频频通信交心,使李讷在思想品德和作风方面都有了长足的进步,毛泽东极为高兴。

毛泽东在生活上对子女要求极其严格,但在学习上却又并不像我们所想象的那样严格。李讷回忆说:“我在上大学的时候考六门,我全部都是五分,考试完回来就生病住院,父亲就有些看法。他说你不一定都要五分嘛,你也可以有几个四分嘛,三分也没有关系,你只要是总的功课是好的也就行了嘛。你像考察,你得了四分有什么关系呢?那又不是考试。他不喜欢你做得太过了,按他的说法就是过犹不及。你非要全优不可,像这种情况下,他就说,你可以得点四分,只要主课得五分就行了,别搞得太累就行了。他不喜欢那种死记硬背,死读书。我们一去参加劳动,他就特别高兴。你老读,死读,他认为会越读越蠢。”

在家中,毛泽东很民主,和孩子在一起时也很随意,甚至很随便,没有什么拘束,像天下普通人家的父亲一样。毛泽东对子女寄予的希望也是很大的,但他并不希望孩子去做什么科学家、政治家、文学家,他对孩子们说,只要你们做一个自食其力的劳动者就心满意足了。

1965年暑假,李讷毕业分配到《解放军报》当编辑,她同其中的大多数高干子弟一样穿上了令世人羡慕的绿军装。1966年“文化大革命”爆发,在毛泽东发表《炮打司令部》的大字报后,李讷化名“萧力”(小李的谐音),以解放军报社总编的身份成为军报“文化大革命”的中心人物。这一年,她年仅26岁。

不久,李讷担任了毛泽东的联络员,负责向毛泽东反映北京各大专院校学生运动的情况。当时,红卫兵和造反派在学校占领楼房,设置路障,手持棍棒,大搞武斗,互相抓人、斗人,甚至出了人命,造成了严重恶性事件。李讷迅速将这些情况汇报给父亲。于是,毛泽东下决心以“工人、解放军毛泽东思想宣传队”的名义,集合工人和军人徒手进驻北大、清华等重点院校,强行制止两派武斗并解散了组织,这是后来普遍实行的“工人阶级领导学校”的开始。李讷在其中起了积极作用。

20世纪70年代初,为了锻炼李讷,毛泽东把她送到井冈山的中央办公厅“五七干校”劳动。此时,李讷已届而立之年,大家都为她的婚姻大事操心,给她介绍了几个,她不满意,要求找一个农民干部结婚。后来,她同北戴河管理处的服务员小徐相爱,得到了父亲毛泽东的同意。结婚时,毛泽东托人给女儿送来了唯一的礼物——全套马恩全集。后来因为母亲江青的干预和两个人在学识、性格和背景上的差异太大,两人离婚。不久,李讷产下一子。从“五七”干校回到北京后,李讷先后担任过中共平谷县委书记和北京市委书记处书记等职,并在中央办公厅秘书局图书处工作过一段时间。因为婚姻受挫,李讷的精神状态不佳,毛泽东便选了侄子毛远新作为自己和中央政治局的联络员。从此,李讷退出了中国的政治舞台,而这也是李讷后来并没有像毛远新那样卷入“四人帮”的一个原因。

1976年是李讷人生中最为痛苦的一年。9月9日,父亲毛泽东逝世;10月,母亲江青作为“四人帮”的主犯被抓。李讷的精神世界一下子跌入冰点,再加上婚姻破裂,孤身一人带着年幼无知的儿子,生活的窘迫和精神的重负可想而知。但李讷没有辜负父亲的教育,以顽强的意志承受了生命中可承受与不可承受的轻与重,坚强地挺了过来。1985年,在李银桥的介绍下,她与昆明军区某军分区参谋长王景清结婚,从此有了一个可靠的伴侣,过上了平平常常又和和美美的日子。

对于父亲毛泽东,李讷觉得给她留下的精神财富是无价之宝,而对父亲的情感世界,她用罗曼·罗兰的话形容说:“伟人的心灵就像那高山之巅,那里终年狂风大作,云雾满天,可是呼吸却异常的顺畅。”喜怒哀乐共生,悲欢离合共存,人之常情,物之常理。人生难得平常心。“红色公主”李讷作为毛泽东的掌上明珠,她人生的风风雨雨又岂是寻常百姓家的儿女所能体味的呢?或许,在历史和时间面前,李讷把所有的痛苦和忧伤都化作了生命的一种营养,就像父亲给她取的名字一样。○

(此稿仅供《党史文苑》专栏纸媒刊用,任何媒介不得以任何形式摘选或转载。)

责任编辑 张荣辉