人离去,楼空着

2013-12-29雷顺莉

空城,抑或逐渐沦为空城。

优家超市老板小刘一边抽烟一边上网,悠闲得仿佛忘记了自己要做买卖这回事;周边的民房门口大都挂着一个招牌,上写“有房出租,价格面议”8个大字;几百米外的一个电子厂门口贴满了招工启事,去年这里还曾是惠丰鞋厂的厂房,几个月前它刚以原租金的80%将其租下,现在仍在“招兵买马”;超市门口的一条街道空空荡荡,唯有昔日熙熙攘攘人流余下的垃圾残渣还在随风飘荡……

虽然春节已经过去两个月,东莞厚街镇汀山村还是显得有些冷清。作为厚街镇直辖的23个行政村之一,汀山频临广深高速,距离厚街中心区仅有15分钟车程,左邻厚街高新工业区(区内有三星、泰科等大型电子企业进驻),背靠横岗第一、二工业区(有泽冠电子等),因为交通便利,村内也有金河田等众多企业进驻,尤以制鞋和电子厂为多。

像其他工业发达、用工需求旺盛的珠三角城镇一样,本地人口不到1万人的汀山,常年聚集有数万外来务工人员,他们是优家超市这类小超市、士多店、餐饮店的消费主力,电子厂、鞋厂最主要的生产员工,也是大小出租屋最主要的租客。但这两年,因为经济形势不好,汀山常驻人口开始急剧下降,仅外来务工人员就走了约40000人。而现在,随着他们的离去,工厂门口贴满了招工启事,民居门口挂出了招租的广告牌,并逐渐成为房东们心头的顽疾,因为“有房出租”的广告牌已经取代了昔日“客已满”的踏实。

这样的冷清也让方耀华这个2012年才刚从汀山村村长位置退下来的老人很不踏实。 “汀山从2005年开始外地人口就陆陆续续减少了,这两年流失得最厉害,大约走了40000多,现在只剩下不到10000的本地人。”

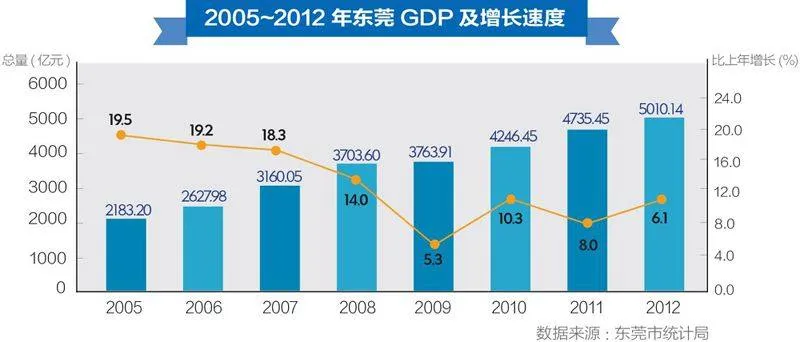

作为土生土长的东莞人,方耀华见证了汀山外地人口流失的整个过程。“其实不只汀山,整个东莞都是这样。”根据东莞官方的统计数据,2008年那场席卷全球的经济危机时,东莞的常住人口曾达到1200万,2012年时,这个数字已经变成了825.48万人。

朝阳变夕阳

方耀华一生的职业有很多,货车司机、厂长、汀山村村长。他在1980年代开货车时,就已经成为当时中国罕见的“万元户”。在汀山村,大家还叫他“方厂长”,并不是因为他开过工厂,而是1990年代被村委会委任,负责协助处理来本村投资的工厂的治安和纠纷问题,还要监督租用厂房的老板不能跑路。但2012年从村长位置退休之后,他现在只剩下一个职业,就是他那5栋自建民房出租屋的主人,简单说,就是“包租公”。

作为中国制造业集聚地之一,东莞对劳动力的需求一直旺盛,也因此被戏称为“打工者的天堂”。每年春运,从广州火车站中转的外来务工人员,很多都去了东莞。如此庞大的外来人口涌入当地,催生出相关的产业链实属正常,房屋出租就是其中最常见的一个。

在2008年之前的珠三角村镇,自建民房出租给外来务工人员,一直都是一个朝阳产业,靠此发家致富的大有人在。在2000年,方耀华从银行贷款100多万盖了三栋房子用来出租,在2003年、2005年的时候又分别加盖了一栋。方耀华说,之所以如此神速地盖房,并不是心血来潮的决定,而是市场的需求实在太大。“2002年的时候,东莞的外地人就多了起来,连我们汀山都人山人海,就算在工厂上班时间段,街上也好多人。”

“当时有钱人都不愿意把钱存入银行,因为微薄的利息不足以让老百姓达到‘钱生钱’的目的,在我们这里,就觉得做出租屋是一项不错的投资。”当时,汀山也不只方耀华一人看到了出租屋的商机,“那时左邻右舍、亲戚朋友几乎都在盖房子”。在出租屋行业黄金期的2000年~2005年,汀山20平方米的房子,均价都在350元。

不同于大城市城中村的,房主自己招租,在东莞村镇最常见的出租屋模式,是当地居民盖房,然后交由承包商经营和管理,承包商又叫“二房东”,他们每月也要向房东缴纳租金,平时则负责招租以及对日常生意的维护,靠租金差价为生。

方耀华的房子楼高3层到5层都有,面积最大的一栋5层楼以每个月21000元的价格租给承包商,因此一栋出租屋出租,一般5~6年就能收回成本,接下来的日子基本就是尽收纯利润。但这样的日子,在2008年开始逆转,外地人口开始逐渐流失,输血已赶不上失血,只见外地人撤离东莞,不见大批量入驻,那些空荡荡的出租屋已经很难再挂出“客已满”的告示。

据汀山村委会统计,汀山出租屋在2002年~2008年,出租率一直稳定在70%之上,2009年的时候出租率降到了50%,而在2012年之后,出租率已跌至50%以下。“你看这些房子,现在单价降到每个月 150元,都租不出去。”回想起当年那段租房黄金期,方耀华指着眼前的一排空荡荡的房子无奈地感叹。

别人的房子租不出去,方耀华的房子也没能幸免,以前每月入账几万元的盛景已经成为旧时梦,“现在每个月少收入几万块”。方耀华现在也不想做出租屋生意了,他想转手给别人,但苦于找不到人接手,“3层楼的这栋,我以每月10000块的价格出租,都没人想承包,21000元的那栋五层楼,现在价格降到了15000,还是空着。”

方耀华的弟弟,去年也想买地盖房做出租,却被方耀华制止了。“现在才来建房子出租,已经非常不划算了,一是原材料价格上涨厉害,二来租房行业很不景气,一间房每个月200元都租不出去。现在盖一栋房的成本已经远远高于2000年的时候了,别说赚钱,能不能收回成本都不好说。”如果现在身边有熟悉的人想要盖房出租,都会劝他们不要这样做,“亲戚朋友之间,当然不希望他们做亏本生意”。

从挑客到降租

与方耀华这样的本地“包租公”不同,湖北人李家庆是个“二房东”。自2006年来到东莞虎门镇至今,李家庆承包经营出租屋已经有6年多的时间。作为一个外来人,他恰好经历出租屋行情由盛到衰的过程。

2006年,刚来虎门本打算进厂做工人的李家庆,听朋友说,出租屋行业十分有利可图,每月至少有5000元净利收入时,动了心,于是四处筹钱借债,最终以每月15000元和20000元的价格分别承包下了两栋8层和7层的私人自建房。在经营出租屋初期,根本不用愁房客,尤其是在春节返工潮时期,每天平均有10拨人来询问租房,面对如此多的寻租者,李家庆的回答永远只有一个:“不好意思,没有房了”,那时房满也是业界常态。

行情好的时候,虽然不愁客源,但能赚多少,还要取决于自己的经营方针,毕竟李家庆是个中间的承包商,也有租金的压力。这就要求他平时也要设法减低不必要的成本开支,比如尽可能少频率地更换出租屋内的家电家私,尽量选择长期的租客,不能让房子空着。平日里,李家庆对每一样家电家私都呵护备至的同时,也害怕租客将其破坏,“打工者都比较年轻,性格也不成熟,只要稍有不顺心的事,就在房子里砸东西、打架”,所以他在招租时会挑选租客,只要感觉租客素质不好,就不会把房租给他们。

不过,当人面对生活的无奈时,也会选择降低自己的底线,李家庆也是如此。在包下出租屋一年多时间以后,始于美国的那场经济危机,终于还是波及到中国,以外贸出口为导向的东莞实体经济备受冲击,减产或关门的工厂不在少数,李家庆的生意自然也受到了影响,“2008年以后这一行就不好做了,房子经常空着几个月租不出去”。尽管放出招租广告,几乎一个星期才会有一到两拨人过来询问,为了让租客尽早租下来,李家庆就只能在价格上让步,而到后来,甚至一贯坚持的“挑租客”原则都舍弃了。

因为即便房子一直空着,李家庆也免不了每个月向房东交租的事实。“现在租客是绝对的上帝,心里当然期望他们能够毫不犹豫地住进我的房子,哪还有心思去评估他们的素质,况且就那么几个人,也没得选了。”

相对李家庆这样的“二房东”,刘尚洪的日子相对轻松一些。在东莞厚街镇中心地段,刘尚洪有一套5层民房,每层100平方米左右,除2楼自住外,其余楼层都出租,均价每月900左右。

刘尚洪的房子最初仅有3层楼,在出租房行情高涨之时,刘尚洪把自己的房子又加盖了两层,租金也提到了每月1300元。那时,刘尚洪每月只花少量的时间来管理出租屋,其余时间他都在做自己喜欢的工作,所以除了房东这个身份,刘尚洪还是一名汽车销售经理。“如果上一个租客合同到期,很快就能找到下一个租客,根本不用如何吸引租客的问题。”刘尚洪描述着自己以前的轻松生活。

不过,滋润轻松的日子很快就从眼前溜走了,现在刘尚洪也需要花一些心思在与自己的租客相处,并在房租上相应给出一些优惠,更真实的目的还是留住租客。相比于2009年前只要在家门口挂出招租的信息,看房电话就此起彼伏的行情,现在的刘尚洪更希望自己的租客都能签长期合同。

去与留

虽然东莞的经济下滑对方耀华这样上了年纪的“包租公”影响很大,但方耀华并不想离开家乡,跟外地人一样“逃离东莞”,因为这里是他生长和生活的地方,他对这里的一草一木早已熟悉,也有了感情。方耀华现在的生活就是爬山、泡脚、喝茶,或者到自己曾经协助管理过的工厂去走走看看。毕竟方耀华入行早,成本早就已经收回来,即使现在低价把房承包给别人经营,也是净利润,所以房子就继续招租就好。

与方耀华这样对家乡有依恋之情的原住民不同,湖北人李家庆准备再在东莞虎门观望一段时间,如果行情继续恶化下去,他说自己会选择转行,或者干脆离开东莞回湖北家乡。尤其是看到身边的五六个同行都选择“金盆洗手”的时候,李家庆的信心更是备受打击。“行情不好转的话,合同到期就不做了,回家种地都没有现在这么焦虑。”每天望着空着的那几间房子,一想到每月要定额上交的三四万元的租金,李家庆就发愁。

从小在厚街长大的刘尚洪,早已见惯了东莞的人来人往,他说虽然东莞的经济模式早就注定了外来人口迟早会回去,就像工厂也会外迁一样,但没想到这个过程会来得这么早,这么快。“现在不仅是打工者开始陆续离开了,甚至本地人也开始转移,我身边的不少朋友就已经移居香港了。实在不行,房子就空着吧,我专心做汽车销售也可以。”对于未来,刘尚洪本没有具体的打算。