后东莞时代

2013-12-29

在过去的这两个月里,东莞恰好有两次成为公众关注的焦点,一次是近日东莞市委书记徐建华在公开场合多次强调部分镇街的GDP增速过低,必须提高;另一次是春节期间展现东莞新风貌的形象宣传片正式在网络和各大车站播放。

前者直指东莞经济增速放缓现实,后者试图重塑东莞在公众心目中相对负面的形象,为东莞正名。其实,两个事件可以结合在一起解读,前者是抓物质文明,后者是抓精神文明;前者是为了提振信心,后者则是为了聚集人气。二者所指向的都是同一个问题,即以外贸出口为导向东莞的转型与升级问题。

作为中国改革开放的样本之一,两头在外、以外贸出口为导向的东莞模式,既是珠三角区域经济的代表,也是中国启动改革开放之后的最主要的经济发展模式之一。在2009年之前,东莞模式都顺风顺水,经济增速一直保持两位数,经济总量也从2001年时的不足700亿元一路飙升至近4000亿元,彼时的东莞是世界工厂,是打工者的天堂,“东莞一堵车,世界就缺货”的调侃即是最好的例证。

但始于美国的那场金融危机打乱了以外向型经济为主导东莞的惯有节奏,2009年东莞GDP增速急降至5.3%,这其后的三年里,又恰逢欧债危机的再次打击,欧美市场集体疲软,于是东莞不但连续三年没有实现GDP预期增速,而且增幅也从2010年的10.3%到2011年8%,再到2012年的6.1%,一路下行。这也让学界和政府重新审视东莞模式,担心东莞经济增长的拐点是否已经出现。

如果今年7%的GDP预期增速还不能实现,问题只会更严重,已经走低的企业信心或许会进一步崩塌。因为“东莞经济的关键”的台商群体,或裁员收编、或关门外迁的鲜活案例早就在那里,人去楼空的大小出租屋也突兀在那里。

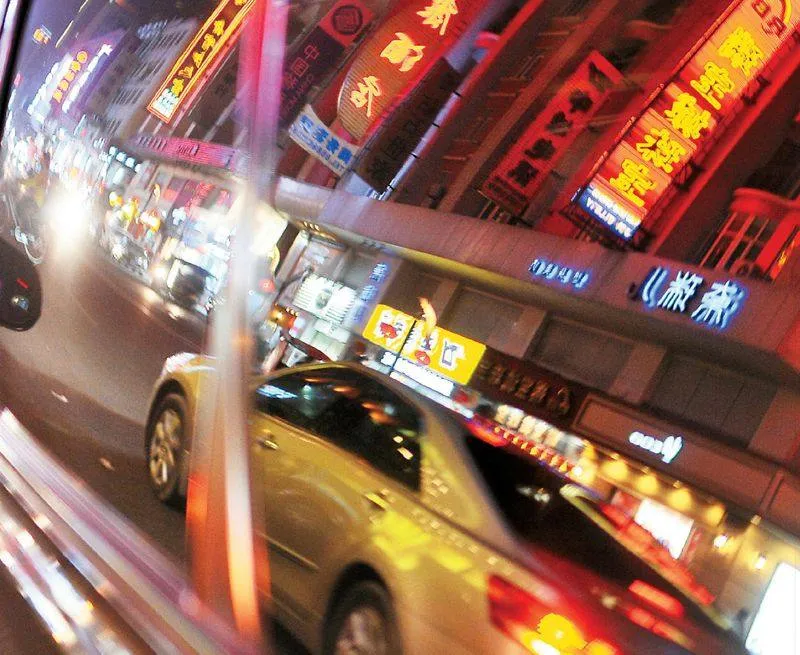

在那两段时长1分钟的城市形象短片中,可园、篮球赛事、虎门炮台、知名企业等诸多“东莞元素”一一呈现,体现着这座城市的管理者塑造崭新城市形象的努力。毕竟,提起东莞,人们的印象里还有“性都”、“血汗工厂”、“治安差”等不光彩标签。在已经将转型升级列入日程的城市管理者看来,招商引资的软环境同样重要,那是聚集人气的门面。

一个真实的东莞是什么样子?不妨选取这个城市的几个经济切片,深入到村巷、工厂和酒店,从停产(减产)的工厂、黯淡的娱乐、空出的出租屋,也即外来老板、性从业者、本地房东那里寻找答案。他们是这座城市标志性的符号,他们也许永远不会被搬上宣传片,但却是城市的另一面,真实客观。