让书活起来

2013-12-29雷虎

多数人知道朱赢椿,可能源自今年6月份一条火爆的微博。

6月11日,网友“随易在路上”在新浪微博贴出了朱赢椿自己撰写并设计的书《设计诗》中的7张内页照片,配文:“我知道在书店拍书不好,但实在忍不住,朱赢椿的《设计诗》太赞了。”该微博被转发6.7万多次,评论5300余条。一时间朱赢椿火了,《设计诗》自此以后两个多月时间加印四次,四次脱销 。然而,这在朱赢椿看来,却是反讽。

“这书2011年就出来了,却知之者少,我不上微博,这书却因微博而得名。我是事件的受益者,我批评这事别人可能会说我做作,由它去吧。我只希望读者看书时不要跟风,在逛书店时,随手翻翻,邂逅一本合适自己的书,那才是人生最美好的事情!”

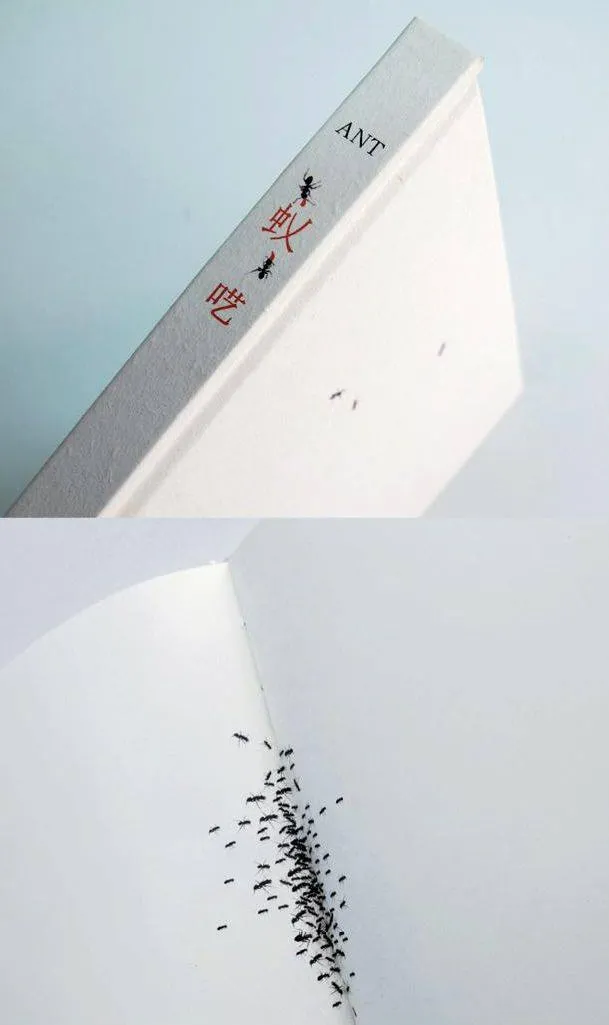

在中国图书设计圈,朱赢椿一直与“最美的图书”联系在一起。 自2004年的《江南话语》获得“中国最美图书”称号后,由他设计的图书已近三十次获此殊荣;2007年的《不裁》、2008年的《蚁呓》更是两度拿下“世界最美图书 ”称号,为中国书籍设计师赢得了世界声誉。

8月17日,朱赢椿在上海书展上发布了他自己撰写并设计的新书《空度》 。如果不仔细看,整本书只有一个画面;如果深入阅读,书的每一页都气象万千。新书只印刷了1000册,是朱赢椿的图书中首印数最少的;但是每本书售价480元,却是售价最高的。这本书,不迎合“最美图书”的评委,也不想取悦读者,朱赢椿希望设计一本合适他生活的书。以书会友,“哪怕只卖掉一本,也就交到了一个合适的朋友。”

看蚂蚁打架

朱赢椿的工作室“书衣坊”,坐落在南京师范大学随园校区。1995年从这儿毕业后,朱赢椿就留在学校的出版社设计图书。随园,是清代诗人袁枚的私家园林,也有说法认为是《红楼梦》中大观园的原型。书衣坊的原址是一处废弃的车棚,“看中这儿,是因为比较隐蔽,有一棵枝桠繁茂的大树,还有一片虫儿低唱的草地,够接地气。”

朱赢椿特地请来南京知名的设计师陈卫新操刀设计自己的工作室。“为了避让大树的枝桠,盖房子时屋檐特地缺了一角;为了让他能‘大隐隐于市’,工作室设计成三进的格局,一进会客,二进工作,三进独处。”随园书坊的设计师陈卫新对书坊的设计非常满意,视之为自己的代表作之一。

灰瓦白墙的平房,屋前有“随园书坊”石碑一座。竹篱笆把书坊隔成了一个相对隔绝的空间。篱笆外是朱赢椿开辟的菜园,篱笆门边立着一个大大的“慢”字标牌,踩着满园的落叶踏入随园书坊,心境自然而然放舒缓。

朱赢椿在书坊里养了三只流浪猫,雪糕、切糕、蛋糕;在院子里养了几窝蜗牛,给蚂蚁拍了好几部微电影;把大树下的荒地开垦出来,种上了茄子、花生——小小的书坊,就是朱赢椿的三千世界。

他给工作室起了两个名字:随园书坊和书衣坊。前者因地名而名,后者由属性得名。“我们做的是书籍设计工作,做的是书衣,有为他人做嫁衣的意思。我们更多的是把作者的意图表现出来,而不是单独跳出来,让读者记住你的设计而忘记了书的内容。”

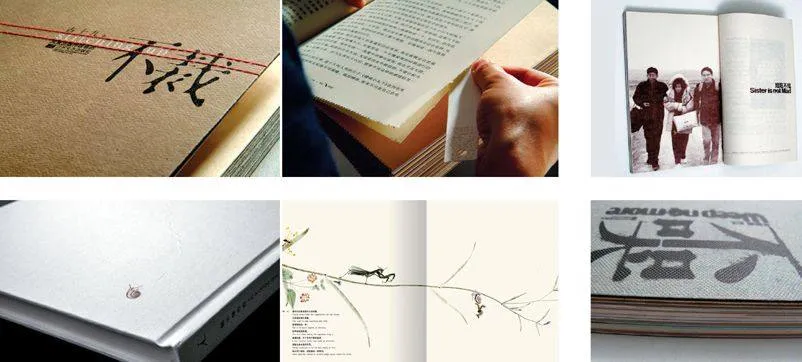

朱赢椿的设计经历了几个阶段:开始时,比较注重形式感,像《不裁》中,特地用缝纫机缝了两道红线,在扉页上加一把纸刀;后来,比较突出个人风格,像《蚁呓》中唯美的手绘;最后,慢慢开始返朴归真,花里胡哨的设计没有了,“朱赢椿”的烙印减弱了,设计更多的是为了内容服务,让读者把更多的目光投入到文本本身,避免“买椟还珠”——和申赋渔合作的书《不哭》就是这样的代表。

而这几种风格的转变,全是在书坊中种菜听虫的过程中完成。

“以前,我也为赋新诗强说愁,为了构思新书,甚至特地跑到很远的地方采风。但是搬到书坊后,我发现原来灵感一直潜伏在身边。所以我经常告诫我的学生,创意不需要流浪、远行,只要细心观察身边的事物,然后闭上眼静思五分钟,睁开眼立马文思泉涌。”朱赢椿边说边拿出三本书:《蚁呓》、《蜗牛慢吞吞》和还未出版的《小虫大事》,“《蜗牛慢吞吞》中的场景全出自这面墙壁,看,蚂蚁又打了架,现场版的《蚁呓》……”

让书活起来

朱赢椿认为“设计时不要跑到文字的前头去干扰读者”,但很多人买书,更多的是冲着他的设计而去:像《不裁》先后重印了十几次。对于这种状况,朱赢椿表现得很无奈:“我在做设计时,更多的是在传递文本本身要表达的信息。但有时候,因为一些原因,文本非常优秀,却不能引起读者注意,这时我们就要用设计‘喧宾夺主’,抓住读者眼球。”

《不哭》就是这样的典型。《不哭》是朱赢椿投入精力最多的作品。这本书是由作者申赋渔发表在报纸上的报道结集而成,当时没有人愿意出版。因为文章关注的是弱势儿童、孤寡老人等弱势人群的生活状态,朱赢椿一个字一个字从那堆旧报纸中读完每一个故事后,深深被打动。“我对书的内容比较挑剔,如果内容读下来,打动不了我,我就不会做了。如果文本动人,我无论如何也要做完美。”当被《不哭》弄哭后,他亲自给出版社打电话,书籍终于起死回生。

2 《蜗牛慢吞吞》中的场景全出自朱赢椿工作室的一面墙壁。(右图由受访者提供)

3 《不哭》是朱赢椿投入精力最多的作品。故事虽然有人文关怀,但却缺乏卖点,那就用设计来弥补:既然书是作者在报纸上发表过的文章集结而成,那就用废弃的纸张来印刷。(上图由受访者提供)

故事虽然有人文关怀,但却缺乏卖点,那就用设计来弥补:既然书是作者在报纸上发表过的文章集结而成,那就用废弃的纸张来印刷。“我想制造一种氛围,最好的设计应该是看不到设计,但是能把你带进一种氛围。要造氛围,就必须在每一页上下工夫。纸张的软硬、厚薄、色彩,每一个细节的处理,都要讲究。”

同一位作者的《一个一个人》,朱赢椿决定让书活起来:在作者回忆抽烟时,他就在书中夹一张香烟纸;文字中提到照相时,旁边就会配上老照片;在书中写到吃酸菜鱼时,在文字旁边就会出现一张点菜时手写的菜单……小虫翅膀、小人书的碎片,甚至还有发丝,各种各样的影响配合发黄的纸张,一下子就抓住了读者的心。朱赢椿用他的设计让这本书,成为了2012年度“中国最美图书”。

纸是有温度的

“当电子书大行道时,纸质书、书籍设计将何去何从?” 在随园书坊,当记者把这个问题抛出来时,本以朱赢椿言语中会有失落或凝重,没想到他却出奇地轻松:“电子书之于纸质书,就好比电视之于电影,当电视出来后,人们都认为电影完了。的确,在电视的冲击下,电影有过低迷的状态,但在短暂的低迷后,却越来越兴盛。看纸质书就像看电影,更多的是一种生活方式。

朱赢椿认为,纸是有温度、有触感的载体,未来的书籍设计,不会衰败,相反还有更大的发展空间。因为将来,电子书将会接管阅读的“传道授业”功能,而纸质书则会负责阅读的艺术和趣味。所以,如何把纸的温度、温柔展现出来,这是每个书籍设计师都要研究的课题。为此,朱赢椿把书衣坊变成了书籍设计实验室。

在《不裁》中为了让读者“当家做主”,设计了一把纸刀,书有一半文字是卷起来藏在纸中的,不想读就直接翻过去,想读那就用纸刀裁开,让读者边裁边读,体会“量体裁衣”的乐趣;《蚁呓》则充分和读者互动,让读者既可以把它当成书,也可以当成笔记本,书读完了后在留白处做笔记、画图形,再把这些创作寄回书衣坊,做成“蚂蚁”系列图书……

而新书《空度》则试图打破人们对于书籍的传统看法:传统的观点认为,书籍必须要用文字来传道授业解惑。而《空度》整本书,只有几行文字,一个场景——一只木船从早到晚,在河里打转。在船打转的同时,船的周围日出月落,鸟飞虫鸣——这本书中的画面,是朱赢椿独自在河边静坐一天一夜看到的,木船就是他的菩提树。在快节奏的现代社会,在河边静坐一天一夜对绝大多数人来说是奢侈的事情,那就把一天浓缩在一本书中带到一千个读者眼中,著书者什么都不说,读者自己去想。看到自己心中的哈姆雷特,那他就达到他追求的图书设计的最高境界——让读者看不到设计,每个人境由心生,设计自己出想要的图书。

注释

“中国最美图书”是由上海市新闻出版局主办的评选活动,以书籍设计的整体艺术效果和制作工艺与技术的完美统一为标准,邀请海内外顶尖的书籍设计师担任评委,评选出中国大陆出版的优秀图书20本,授予年度“中国最美的书”称号并送往德国莱比锡参加“世界最美的书”的评选。

“世界最美图书”, 每年在德国莱比锡举办,由德国图书艺术基金会、德国国家图书馆和莱比锡市政府联合举办,是当今世界图书装帧设计界的最高荣誉。

朱赢椿

书籍装帧设计师,先后有十几部装帧设计作品和论文在国内国际书籍装帧展获奖,他的书装设计“使中国图书设计的自己的表达语汇”,代表了中国书籍装帧设计的最高水平。现任南京师范大学出版社艺术总监,南京书衣坊工作室设计总监。