为学生搭建多样的创新平台

2013-12-29顾利国

学生创新能力的培养,需要教师采用一些教学策略,创设有效的教学情景,为学生搭建良好的创新平台。缺少了创新平台,创新教学的愿望只能是镜中花、水中月,只能是理想中的乌托邦。怎样才能构建好这个平台呢?需要教师在教学中注重师生的合作、交流,鼓励学生求异、联想、质疑,善于挖掘知识内在的育人价值,赋予知识创新的元素;教师要处理好教与学的关系,结果与过程的关系,形式与实质的关系,显性知识与隐性知识的关系。

一、以“争论”促创造

有位教师教学《小数的基本性质》时,写出0.1和0.10两个数,提问:(1)这两个数,从左往右看,有什么变化?从右往左看,有什么变化?(2)你知道这两个数哪个大、哪个小吗?

对于问题(1),学生的意见很一致。对于问题(2),学生的意见出现了分歧。有部分学生认为:两个数是扩大(缩小)10倍的关系——1和10不是10倍关系吗?有部分学生觉得:两个数大小一样——至于为什么一样,不太清楚。学生分成两大阵营,一派似乎有依有据,另一派也充分相信自己,他们相互争论,互不相让。教师建议学生用实例来证明各自的观点。最后,在商店的标价形式0.1元=0.10元,长度单位0.1米=0.10米等的实证下,答案得到了统一。

由于争论,学生情绪高涨,都想通过证明自己观点正确而让对方服输,所以他们积极动脑,主动探究,思维异常活跃。他们在争论中探索,在探索中创造,在创造中发现,在发现中掌握新知。

二、以“追问”促创造

苏教版实验教材中有这样一题:

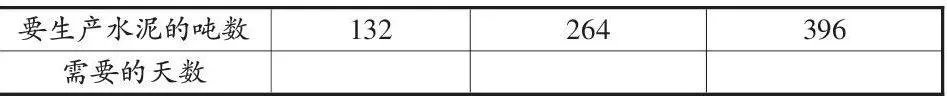

红光水泥厂两个星期生产了154吨水泥。(1) 平均每天生产水泥多少吨?(2) 照这样计算,把下表填写完整。

学生完成本题后,教师让学生观察表格中的数据,说说有什么发现。学生的表现让听课教师大为赞叹。

生1:我发现,两排数中,第二个数是第一个数的2倍,第三个数是第一个数的3倍。264是132的2倍,396是132的3倍,24是12的2倍……

生2:我发现,第一排数,百位上的数字和个位上的数字相加就是十位上的数字。如132中,1+2=3……

生3:我发现,需要的天数,只要把上面那个数的中间数字去掉就行了。比如,12天,只要把132中的3去掉就行了。

生4:老师,如果要生产水泥的吨数是451,那需要的天数肯定是41,如果要生产水泥的吨数是572,那需要的天数肯定是52。只要生产水泥的吨数中间的数字是它前后两个数字的和,去掉中间的数字就是需要的天数。

好几个学生也随声应和着:“对!”

“真的吗?”教师和学生一起举例验证,生4的发现果然正确。“你们有这样的发现,很了不起!那么,为什么会有这样的规律呢?”教师把学生的思维继续推向纵深。

“11!因为每天生产的水泥吨数是154÷(2×7)=11!”学生的声音十分的自信。

“对!说得很对!11是一个很有特点的数,如果大家有兴趣,课后可以找几个两位数先跟11乘一乘,再把得到的数除以11,相信你会有不小的收获。”

教师在引导学生解答完这道习题后,追问了一句“观察表格中的数据,说说有什么发现?”于是,本习题的外弦扩张了,含金量提升了,功用拓展了。此时,这道习题的价值岂止只是“巩固知识”而已?它更为学生的探索创造了机会,提供了情景依托,成为学生进一步发展的“跳板”。

三、以“逼迫”促创造

教学《圆的周长》时,当学生理解什么是圆的周长后,老师提问:“这是一个圆形纸片,你有办法知道这个纸片的周长吗?”“只要把圆形纸片在直尺上滚动一周。”“广场上有一个圆形花坛,但是不可能用滚动一周的方法测出它的周长,那怎么办呢?”学生不得不另想办法,于是,出现了“绳测”的办法。教师继续提出:“我在黑板上画了一个圆,要得到它的周长,滚动法行吗?绳测法呢?该怎么办呢?”这时,寻求圆周长的计算公式成为学生的内在需求。

很多时候,创造是在没有“现成办法”的情况下实现的。以上教学实例中,教师一个个新的极具挑战性、探索性的现实问题的抛出,“逼迫”学生一次又一次地创新。学生没有厌倦感、疲劳感,而是沉浸在创造的喜悦之中。

四、以“比较”促创造

教学《小数乘小数》一课时,教师引导学生把小数乘小数的计算方法与上一堂课学的小数与整数相乘的计算方法进行比较,看有什么发现。有学生说:“它们都要先按整数乘法算出积是多少,这一点是相同的。不同的是,小数与整数相乘,点小数点的时候,只要看一个因数就可以了;小数乘小数,点小数点时,两个因数都要看,要看两个因数中一共有几位小数。”还有学生发现:“我觉得点小数点的方法可以看成是一样的!”该学生结合黑板上的算式讲清了他的想法。教师顺势归结:小数乘小数的计算方法同样适用于小数与整数相乘,小数乘小数和小数与整数相乘统称为小数乘法。

通过适时又巧妙的比较,学生把两条貌似不同、实质一样的法则合二为一。这不是学生实现的一次 “伟大”创新吗?

创新不能是空想,创新来自实践。课堂教学中,教师要善于捕捉机会,舍得花费时间,努力为学生建构创新的平台,让学生在实践中发展自己的创新能力。

(责编 黄 晓)