从生活中提炼 到学习中融合

2013-12-29陈华锋

《数学课程标准》解读中指出:“让学生能够意识到数学存在于现实生活之中,并被广泛应用于现实世界。也就是说,学生只有将数学和生活联系起来,才能够切实体会到数学的应用价值,学习数学的积极性才能够真正被激发,如此获得的数学知识、数学思想方法才有可能真正被用于解决现实生活中的问题。”由此可见,我们在教学中应力求从学生熟悉的生活情境、已有的生活经验和知识背景出发,精选学习素材,让学生在自己的实际生活中寻找数学、发现数学、探索数学、认识数学和掌握数学。但在实际教学过程中,有的教师为迎合数学教学生活化,把课堂教学的大部分时间都用于创设生活情境,忽略了从生活中提炼数学问题的过程,使得数学教学过于生活化,这与数学“源于生活,又高于生活”的教学理念相违背。那么,在教学中如何让生活与数学水乳交融呢?我有幸代表区名师工作室,向全区数学教师展示了“用连乘解决问题”的观摩课,现结合自己的课例谈几点体会。

一、导入生活化,学生跃跃欲试

兴趣是最好的老师。源于学生生活实际的学习素材,能激发学生的学习兴趣,调动学生学习的积极性和主动性,从而引导学生自主地参与到学习中来。

师:先给同学们看一段录像(课件播放旅游录像),你们出去旅游过吗?

生:去过!(学生们异口同声地回答,情绪高涨)

师:你们出去旅游之前会考虑哪些问题?

生1:我会先去买一些旅游中要吃的食品。

生2:我会想应该怎么去。

生3:到了旅游景点怎么买票。

……

师:同学们真了不起,小小年纪就能考虑得这么周全。下面老师带同学们出去旅游,先解决旅游人数的问题,再解决要购买物品的问题,还要解决旅游车辆和到了旅游景点购票等问题。(课件一一显示:人数、物品、车辆、购票)

……

旅游是学生都经历过的事情,也是学生非常喜欢做的事情。以此创设的情境,有利于激发学生强烈的兴奋感和亲切感,拉近了枯燥无味的数学课堂和学生现实生活之间的距离,从而激发了学生浓厚的学习兴趣。

二、教学生活化,学生乐此不疲

荷兰数学教育家汉斯·弗赖登塔尔说过:“数学来源于现实,存在于现实,并且应用于现实,教学过程应该是帮助学生把现实问题转化为数学问题的过程。”因此,教师要从学生平时生活中看得见、摸得着的事物着手,使抽象的数学知识以丰富的客观事实为载体,让学生体验到数学就在自己身边,从而促使学生以积极的心态投入到学习中,在实践活动中理解知识、掌握知识、运用知识。

师:我们先来看看旅游人数,一共有多少个同学?老师只告诉你们,有4个小组,你们能解决“一共有多少个同学”的问题吗?

生:不能。

师:还需要知道哪些信息?

生1:每个小组有多少个同学。

师:这是二年级小朋友解决的问题。老师再告诉你们,每张课桌坐2个同学,每个小组有6张课桌。谁能说说老师告诉你们哪些信息,要你们解决什么问题?

生2:告诉我们每张课桌坐2个同学,每个小组有6张课桌,有4个小组,让我们解决“一共有多少个同学”的问题。

师:能解决吗?

生:能。

师:请同学们试试看能不能用列式计算来解决“一共有多少个同学”的问题,老师要看看谁的解法最多。(师巡视后指名三种不同解法的学生上台板演)

生3:2×6=12(人),12×4=48(人)。

生4:6×4=24(张),2×24=48(人)。

生5:2×4=8(人),8×6=48(人)。

师:好了,这三位同学做得对吗?(对)先看看第一种解法,谁能说说他是先解决什么,再解决什么?

生6:先计算出每个小组有多少个同学,再计算一共有多少个同学。

师:听明白了吗?谁再来说一说?(生复述后课件演示每个小组有多少个同学)看明白了吗?

生:看明白了。

师:谁来说说你明白了什么?(生再次复述)不计算出每个小组有多少个同学,行吗?

生:不行。

师:能说说为什么吗?

生7:要解决“一共有多少个同学”的问题,要先知道每个小组有多少个同学。

师:同学们真了不起!再来看看第二种解法和第三种解法,同桌互相说一说他们是先解决什么,再解决什么。

生8:第二种解法先计算出一共有多少张课桌,再解决“一共有多少个同学”的问题。

师:谁来说说第三种解法?

生9:先计算出每个横排有多少个同学,再解决“一共有多少个同学”的问题。

师(课件演示每个横排有多少个同学):看明白了吗?

生:看明白了。

师:那你又明白了什么?(生复述)

师:我们再来看看第一种解法,谁能把这两个算式合并成一个综合算式?

生10:2×6×4=48(人)。

生11:6×4×2=48(人)。

生12:2×4×8=48(人)。

师:请同学们看看这三种解法有什么不同点和相同点?

生13:第一种解法先计算出每个小组有多少个同学,第二种解法先计算出一共有多少张课桌,第三种解法先计算出每一个横排有多少个同学,三种解法都是解决“一共有多少个同学”的问题。

师:说得真好,把掌声送给他。

生14:都是采用两步计算来解决问题,用连乘的方法。

师:真了不起!知道一共有多少个同学了吧?最后完整地写上答案。(板书:一共有48个同学)

……

教室是学生学习生活的重要场所,也是学生最熟悉不过的地方。在数学学习与学生实际生活之间架起一座桥梁,学生依据已有的知识和经验解决问题,既激发了学生参与教学活动的积极性,产生强烈的求知欲,又使学生习得新知,品尝到成功的快乐。

三、练习生活化,学生学以致用

《数学课程标准》解读中指出:“数学知识的形成源于实际的需要和数学内部的需要。义务教育阶段学生学习的大量知识均来源于生活实际,这就为我们努力从学生生活实际入手引入新知识提供了大量的背景资料。”学习数学知识是为了更好地服务生活,应用于生活,培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。

师:刚才同学们用不同方法列式计算出了旅游人数,接下来看看需要购买什么物品。(课件显示下表)这是一张给同学们统一购物的清单,请大家列式计算出各种所购物品的金额。

师:谁能说说这里的“金额”是指什么意思?(钱)能说得具体些吗?

生1:一共要多少元钱。

师:现在就请大家列式计算出各种所购物品的金额,比一比谁算得又对又快。(师巡视后指名两种不同解法的学生上台板演)

生2:2×24=48(元),48×4=192(元)。

生3:8×6×3=144(元)。

师:好了,他们做得对吗?请同桌互相说一说他们是先解决什么,再解决什么的。谁来说说第一种解法?

生4:先计算出每箱要多少元钱,再计算一共要多少元钱。

师:谁来说说第二种解法?

生5:先计算出一共有多少瓶,再计算一共要多少元钱。

师:买好了食品,就要乘车出发了。老师已经和旅游公司联系好了,看看旅游公司为我们派来了什么车。(课件显示:2辆汽车,每辆有7排座位,每排可坐4人)够我们48人乘坐吗?

生6:够。

生7:不够。

师:那么,到底谁猜得对呢?请大家列式计算来进行验证。好了,谁能说说你是怎样通过列式计算来验证猜想的?

生8:4×7=28(人),28×2=56(人),56人>48人。

生9:7×2×4=56(人),56人>48人。

师:谁能说说生8是怎么解决的?

生10:先计算出一辆汽车可坐几人,再计算两辆汽车一共可坐几人,56人大于48人,够乘了。

师:那生9的方法呢?

生11:先计算两辆汽车有几排座位,再计算可坐几人,结果足够乘了。

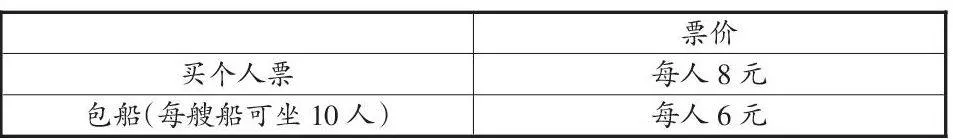

师:通过刚才的验证,这两辆汽车已经够我们乘坐了,然后开往儿童公园。来到了儿童公园,怎么玩呢?我们可以玩游船,玩游船就要买船票,先来看看《游船购票须知》。(课件显示下表)

师:谁能说说这里的“包船”是指什么意思?

生12:就是把整艘船都包下来,让我们玩。

师:儿童公园玩游船只有两种购票方案,同学们还能想出几种购票方案?请同学们四人小组进行讨论,老师要看看哪一小组想的方案又好又多。

生13:买个人票。

生14:包船。

师:48人要包几艘船?

生15:5艘。

生16:可以包船和买个人票相结合。

师:这里48人只要包几艘船就行了?还需要买几张个人票?

生17:包4条船,还有8个人买票。

师:接下来请大家列式计算出哪种方案最省钱。

生18:买个人票:8×48=384(元)。

生19:包船:6×10=60(元),60×5=300(元)。

生20:包船和买个人票相结合:60×4=240(元),8×8=64(元),240+64=304(元)。

……

以这样的实践活动为例,使学生真正感受到了数学在生活中的应用,意识到在他们的周围存在着许多数学问题,养成他们用数学眼光观察生活的习惯,能用所学的数学知识去解决生活问题。

本节课以旅游中的人数、物品、车辆、购票为主线,激发了学生应用数学知识探索和解决实际问题的强烈欲望,既使学生兴趣盎然,又把生活经验数学化,数学问题生活化。这正是促使学生爱学、乐学、想学、思学的一种良策。

美国教育家彼得·克莱恩说过:“学习的三大要素是接触、综合分析、实际参与。”日常生活中包含着丰富的数学知识,只有引导学生养成关注生活的意识,并联系生活的内容,再现生活的情景,面向生活的空间,学生才能真正喜爱数学、学好数学、用好数学。

(责编 杜 华)