指导“科学笔记”促进学生思维发展

2013-12-29沈芳

科学笔记是用探究的手段让儿童将问题形成框架寻找答案,对关于主题的科学解释和错误概念加以鉴别,并对进一步的实践加以提示。科学笔记也是与其他学生和老师进行交流的一种手段。

每个参加STC课程的学生,在从低年级到高年级的学习过程中,都有自己的科学笔记本。如何利用科学笔记促进学生的概念建构和思维的深度发展,STC课程在这方面给了我们很好的启示。

学生科学记录的基本架构

格式与内容

STC的科学记录格式很讲究规范,在形式上始终要求保持一致。学生笔记条目包含日期、时间、记录人及内容的目录,在每一课开始时,要将课程标题添加到内容目录,整个笔记中还需要连续标注页码。内容主要包括:正在调查的问题;这一领域先前的知识;预测;实施调查的计划和要使用的材料;观察和数字的记录(文字、表格、图、说明等);结论;新问题;关于学到了哪些新观点和存在什么挑战的思考。

这样的格式和内容要求被反复提示和强调,而且不断督促学生思考为什么要讲究这些规范,引导他们理解统一的格式既可以方便自己查看和整理,又可以为与同伴和他人分享记录带来方便。从单元层面看,课程每个单元都从了解学生的前概念开始,以单元性的总结结束,学生反复地做着这样几件事,每个单元的科学笔记都体现着这样的一致性。

学生科学笔记中的词汇与句式模型

思维不仅用词语表达,还通过词语得以存在。儿童在充分形成概念之前就开始运用词语,在词语的帮助下与他人建立相互了解,词语在儿童未达到充分发展的概念水平以前充当着交流的工具。STC课程在设计中充分体现了这些观点,教学过程中要为学生的科学笔记建立词汇表,学生可以利用这些词汇进行记录与交流。例如“岩石和矿物”单元的第一课,学生在科学笔记本上记下用来表述岩石性质的名词,并在后续的学习中建立了一个可以用描述岩石的形容词表。课程还鼓励学生在学习过程中不断增加新的词汇,利用这些词汇描述岩石的性质,根据所描述的性质对岩石进行分类。学生在记录中形成的这份词汇表,帮助学生准确而及时地区分不同的岩石,修正和完善了对于岩石的看法,并在同伴间进行了有效的交流,促进了他们思维的发展。

低年级学生会得到一些句式模型,用于其科学笔记。如一年级的“固体与液体”单元中设计了给孩子的科学日记准备的开头词,“我认为钢球是一个固体,因为______。”、“我认为胶水是液体,因为________。”一年级下学期“生物体”单元完成句子,“我画了一只_________,我认为它需要_____。”通过句式的引导,帮助学生在记录中清楚、完整地表达自己的观点。

用KWL模式构建科学笔记的结构框架

STC每个单元的记录都用到了KWL模式,即“已经知道了什么(know)”、“还想知道什么(what)”、“学会了什么(learn)”。 KWL作为学习“脚手架”贯穿并指引着整个课堂教学活动,同时在经历了这样的3个环节之后,学生的科学笔记本上也形成了一个记录的框架。

教师对学生做科学记录的指导策略

渐进性使用记录形式

学生可用的记录形式非常丰富:简短的文字描述、生动的简图、简单的表格、问题记录表、想法和解释、柱状图、数据资料粘贴、实体测量记录、符号记录、曲线图汇总分析、班级网状图、韦恩图、卡片日志(种植卡片、天气记录卡片)、自编书籍杂志、绘图、数据表、鸟瞰图、设计图纸、实验方案、工程图纸、日志、研究报告等。这些笔记形式会依据学生年龄逐渐引入,并逐渐提高记录的质量要求。

就文字记录来说,对学生写的要求是逐渐提高的。最初由于学生识字量有限,只要学生用短语和词汇进行表达,需要使用句子描述的还会给出一定的开头予以引导。记录单上教师的提示也多以图画的方式表示。高年级,对运用文字进行描述和记录不仅有数量上的,而且有质量上的要求。例如能使用正确的词汇表达,要关注观察描述和实际事物有多大程度的符合,评价的核心关键词是:准确、清晰、完整。

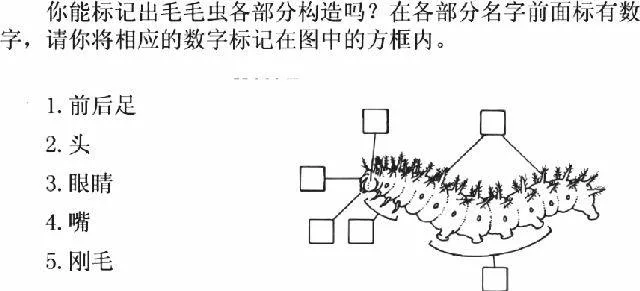

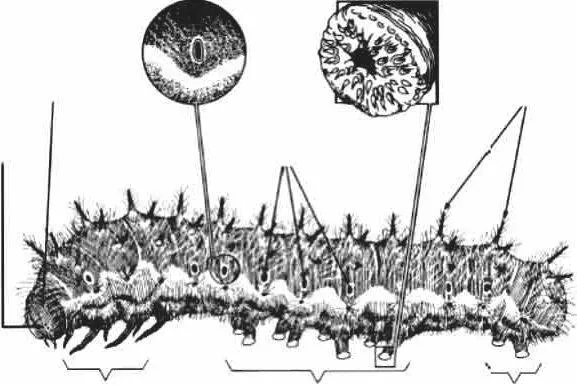

就绘图记录而言,绘图的难度也是不断提高的。在低年级阶段,图画表达为“简图”,引导孩子们形成用图画记录的意识,如一年级“比较与测量”中学生的实验数据记录,记录单是由简图和数据的组合完成的;而从三年级的“蝴蝶的生命周期”单元开始,图画改为“绘图”,也称技术制图,并开始结合课程内容对这一记录形式进行具体的训练。训练分两个步骤,首先是给已有的技术制图进行结构标注。

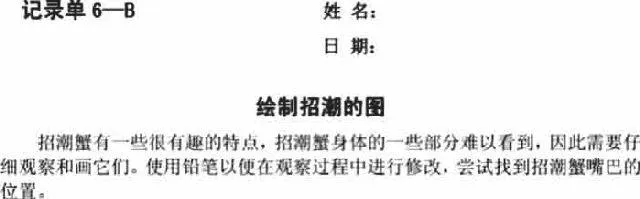

当学生对技术制图有一定的了解之后,便开始尝试结合项目组织学生自行绘制技术制图。如四年级“动物研究”单元第6课“进一步观察招潮蟹”中有如下记录任务:

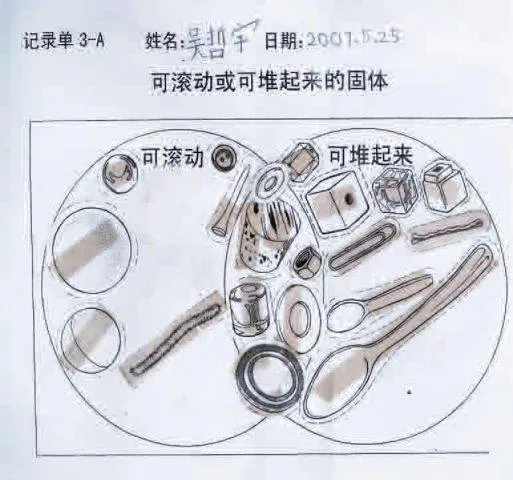

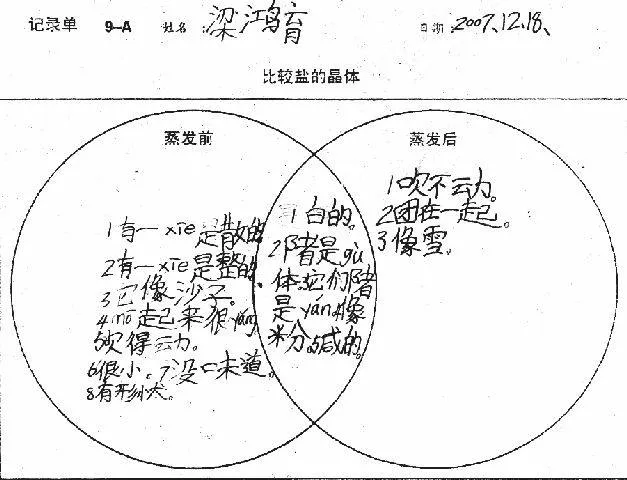

维恩图既是一种记录形式,也是一种思维辅助工具,教师也需要依照学生年龄进行有序的指导。在1年级的“固体与液体”单元中,从第3课开始,先将物体放在维恩图上再写上物体的名字,到第6课直接将固体的名字写在维恩图上。而到了2年级的“变化”单元第9课“把盐水变成晶体”中,则要求学生用维恩图来比较盐水“蒸发前”与“蒸发后”的相同与不同。

对学生使用统计图做记录的指导也是循序渐进的,如柱状图的记录。2年级“土壤”单元中根据不同成分的沉积情况,用彩笔直接在图上画各种成分的高度;3年级“植物的生长发育”单元,用纸带测量植物的高度并粘贴制图。

科学笔记本类型的层次性提升

为了引导孩子们有效管理自己的科学笔记,STC课程在低年级为学生们提供了统一的学习手册(包含记录单、操作指导、阅读资料等),引导学生填写并收集保存记录单。这是最初的科学笔记本,随着学习活动的展开,科学笔记本的类型与要求也在不断的发展变化着。

随着记录能力的提升,孩子们不再满足于填写记录单,他们的观察更细致,想法更多。于是在2年级的时候就逐渐告诉学生可以运用记录本中记录单的背面来说明和记录额外的观察结果。按照这样的发展要求,从3年级起课程开始要求学生自己建立单独的科学笔记本进行记录,同时能收集整理各类记录单、图表等,完善自己的科学笔记本。教师指导用书明确提出“学生要准备一个科学笔记本,记录整个单元学习过程中的个人想法,……给每个学生复印一张记录单……告诉学生可以将记录单对折后放入科学笔记”。

高年级学生的记录意识和记录能力都达到了一定的要求,STC课程便引导孩子通过一本科学笔记,将研究的全过程(思考和疑问、材料、为自己找到的真相或解释、需要深度探究的问题等)进行详尽、真实又清晰的记录。这样的记录能力是在前期不断指导和训练下形成的。记录本已经从最初的集中统一的学生手册,逐渐发展到以单元项目为主题的学生手册和科学日志的系统融合。每一个单元笔记都展示了孩子们探究过程中的所见所思所悟所得,是孩子们获得的属于自己的独特的科学书。

利用班级记录单为学生做记录方法示范

学生在“头脑风暴”活动之后形成班级记录单,一个单元学习的过程中这个记录单会始终挂在教室的墙上,并伴随着教学的进程而不断使用。教学活动会组织学生不断分析班级记录单中的信息,找出现在可以确定是正确的说法,并且解释是什么经历使得自己可以肯定这些说法是正确的,找出哪些说法是应该修正或补充的,并利用学习过程中的经验加以说明,而且还可以增添通过学习所获得的新的信息和还需要进一步寻找答案的问题。

这种班级记录单的形式会潜移默化地对孩子进行科学记录的指导。如1年级“天气”单元,安排班级集体制作网络图展现学生对云的前期认识和后期学习的新的想法,是为学生的科学日记的格式作铺垫和示范。通过集体制作“班级天气日历记录”教给孩子统计数据和分析数据的方法,并示范了如何根据数据写总结陈述。班级记录单既是集体的科学笔记,其形成过程又成为学生科学笔记的示范。

作为学生形成性评估工具的科学笔记

在学习中不断进行表达

STC课程要求学生在单元学习的进程中随时在科学笔记本上记录下自己观察到的现象和对这些现象的看法,在每课的学习中回顾记录单上的信息,用几分钟时间在各自的科学记录簿上写下自己的想法:对于学习主题知道了什么,还有什么问题,并与自己在第一节课上做出的回答进行比较,寻找两次记录中发生变化部分的证据。学生在科学笔记本上标出没有疑问的各个问题,并提供证据证实自己的观点。标出需要修改或者完善的观点,并说出自己的理由。如“漂浮和下沉”单元的起始课上,实验班的一个学生在科学笔记上形成了这样的记录:

物体重的沉,轻的浮。

物体大的沉,小的浮。

物体的密度使物体上浮下沉z物体与水的比重。

沉浮与形状有关,如船。

浮力与重量有关。

空气使物体上浮下沉。

随着学习的深入,该学生在其笔记上又出现了很多新的想法:

物体在水中的沉浮可能和放的方式有关,和用的力度也有关(2010.11.15)。

我发现纸头吸水后会下沉(2010.11.15)。

沉浮有时和大小无关(2010.11.29)。

沉浮有时与轻重无关(2010.11.29)。

密度比水小的浮,比水重的沉(2010.12.13)。

可以说,当学习者开始清晰地表达时,他们也就真正学会了知识。这一学生科学笔记中的记录,反映了他在学习过程中不断表达并对科学概念不断建构的过程。这些笔记真实地呈现了学生认知发展的脉络。从这些记录中,我们可以看到,虽然由于年龄的原因并未能形成完全科学的概念,但是在这一过程中儿童有了从“复合思维”水平向“前概念思维”水平的突破,思维获得了深度的发展。

通过反思推进科学笔记的发展

学生对一节课后的思考及单元学习记录的分析与对比,能够从课堂和单元两个层面反思整个单元的学习过程,明白自己原来“在哪里”,“现在在哪里”,从“此岸”到“彼岸”,这一路是如何走过来的,明晰新的概念是如何发展并逐渐生成的。在这个过程中,学生通过交流与分享科学笔记,相互学习,不断改进与提高各自的科学笔记,并且对下一个单元的科学笔记产生积极的影响。

启示

通过课题研究,我们认为在小学阶段引入科学笔记对于学生科学素养的培养很有价值,把实践活动文字化的过程是一个比较、分析、提炼、交流的过程,而作为形成性评估工具的科学笔记既有助于避免用简单笔试对科学学习进行考核的误区,又能对学生进行发展的、科学的评价,使其评估更具实效性和可能性。

针对我国小学科学教学的现状,我们特对在我国实施科学笔记提出如下建议。

坚持人人记录。在平时的教学实践中,我们要有意识的将科学记录的重要作用辐射到每一个学生,充分发挥记录的作用,真正促进每个孩子科学素养的发展。要达到这个目标,需要对每个孩子提出准备科学笔记本的要求,要求每个孩子都能建立自己的科学笔记本。诚然,学生存在差异,部分孩子的记录本也许会不尽人意,但是我们要确立真正的儿童立场,坚信只要在老师的鼓励和同学的帮助下持续进行记录,长此以往,一定会更好的促进学生科学素养的形成。

加强记录指导。科学笔记中的有效记录离不开教师对学生的悉心指导。为此,教师在每节课的备课中都要关注学生科学笔记的使用,对科学记录的指导也要纳入备课之中,除了对记录的方式方法进行细致的解读外,具体到提醒学生写姓名,标时间,都要有细致的安排。科学老师要认识到科学记录能力培养是科学教学的一个重要方面,要贯穿在每一节课中,甚至延伸到课外。

确保充足时间。学生良好记录能力的形成是以充足的时间为保障的。如果因为赶进度,或者不重视,匆匆走过场,忽略了给学生进行记录的时间,长此以往,学生的记录兴趣会下降,记录能力得不到提升,科学素养的发展也会大打折扣。我们应当鼓励,并且给学生时间,让他们在开展研究之前、之中、之后在笔记本上写东西,有时还要留出特定的时间让学生记录想法。如果学生没有时间记录自己的想法,他们的笔记就可能变成数据日志。为此,我们要从改变教学理念开始重新审视自己的课堂,将学习的主动权交给学生。

分享解读记录。学生持续进行科学记录的动力最初主要来自于外界。当孩子在科学记录的过程中体会到成功和快乐,就会产生源源不断的动力。所以教师要创设给孩子们充分交流记录的机会,表达自己在活动中的发现,分享获得成功的体验。这其中,集体分享比小组分享更具有价值,这是因为让记录成果在集体面前展示、共享,需要学生把在动手做的过程中形成的内部思维语言转化成具体的图画和符号,再在交流中形成口头语言,这使学生的思维富有逻辑性,也便于他们分享记录带来的进步。