心理活动课中阻抗的课例研究探索

2013-12-29吴晓川 赖佳余

〔关键词〕心理活动课;阻抗;课例研究

一、问题的提出

心理活动课中的阻抗是学生在面对教师心理辅导过程中对自我暴露与变化的抵抗。在中小学心理活动课堂上,某些学生会因为各种原因,有意无意地采用某些防御措施或阻抗方式,阻碍对其心理现象和问题进行分析或探讨,阻碍辅导进程,影响心理活动课顺利、有效地进行。

学校心理活动课属于团体辅导,心理活动课上的阻抗与个体心理咨询中的阻抗的表现、类型、特点有所不同,但其本质是相同的,因此阻抗对心理活动课的效果有不容忽视的影响,心理教师必须积极对待,妥善处理,才能达到心理活动课预期的效果。反之,如果任由阻抗发展或处理不当,就会降低心理活动课的效果,甚至会导致一堂心理活动课的失败。如何处理心理活动课中的阻抗是一个具有实际指导意义和理论研究价值的问题。

二、心理活动课堂上的阻抗

现象

(一)从学生面对问题的角度分析心理阻抗的主要表现

1.调侃

在心理活动课上,有些学生有时会对一些话题进行调侃。如果学生曾经在品德课或其他课程中不止一次地接触过相关内容,学生觉得自己很熟悉、很内行,往往会对交流话题进行调侃,无法进行内心体验。

2.哄堂大笑

当交流学生比较感兴趣的话题时,学生对他人的发言往往反应比较强烈,甚至哄堂大笑,而这种过分关注的氛围,让发言者只敢说出主流想法,不敢说出自己内心真实的想法。

3.窃窃私语

窃窃私语也是学生心理阻抗的表现形式之一,由于心理上的抵触,学生不能完全融入心理活动课,于是几个学生在一起窃窃私语。这种行为反映出学生对所上的课不感兴趣的态度。而造成此现象的原因可能为辅导主题对他们来说太幼稚或已是老生常谈。对同一辅导主题的相似环节学生表现出不感兴趣,是可以理解的。

4.不愿交流

在一节课当中,教师如果在活动环节的设计中没有留出足够的时间给学生敞开心扉,那么学生就会在后面交流的环节中产生阻抗,要么不说话,要么作一些小动作来回避,因为他们还没有作好当着众人的面交流自己心中想法的准备。

(二)从教师教的角度分析心理阻抗的主要表现

1.拒绝教师的安排。学生在分组、活动中均不积极,勉强应付。

2.负移情。学生把心理教师视为过去经历中某个给他带来挫折、不快、痛苦或压抑的对象,在心理活动课堂情境中,将原有的情绪转移到了心理教师身上,从而在行动上表现出不满、拒绝、敌对、被动、抵抗、不配合等。

3.过多地探究和询问心理学专业知识,借询问心理学专业知识回避对自己心理问题的深入探索,“顾左右而言他”。

4.拒绝对自己内心世界的探索。对个体内心的探索是心理活动课的必然环节。只是流于浅表层面,没有触及到问题的心理层面的活动,会使辅导效果受到影响。

5.推诿。学生把造成问题的原因推给他人或外界因素,回避个人的原因。

6.沉默。当课堂中涉及某些问题或环节时,学生以沉默应对。

7.过度地关心其他学生的问题。对其他学生的问题颇感兴趣,不断追问和探究,转移他人对自己问题的注意力。

8.情绪反应过度激活。情绪过度强烈,甚至失控。在小组活动中,过多地占用时间资源,影响其他学生,不顾活动规则和时间限制,赘述、啰嗦,用大量述说代替对问题的深入探讨。

三、课例主题的产生及实施

课例就是以课为例讲道理,以实际发生的课堂教学内容为载体,以某个小研究问题为主题,通过对教学问题的再现和描述来揭示教与学的改进过程,讲述教学改进背后的观点和认识。课例呈现需要四个基本要素,即:主题与背景、情景与描述、问题与讨论、诠释与研究。我们在课例研究的实践操作上,应做到一有主题,在问题驱动下聚焦研讨;二有目标,在分工合作中互补受益;三有方法,在技术支撑下突破经验局限;四有积淀,在连环改进中留下痕迹。

经过多年来的教学实践和工作室的多次讨论,我们将本次心理活动课例研究的主题确定为:心理活动课中阻抗及教师现场应对方式。考查如下几点:首先,活动的安排是否具有新意、是否符合学生的年龄特点。其次,团体活动设计是否缺少结构化、节奏拖沓;教师是否具有亲和力,学生对心理教师是否信任,或教师课堂组织调控能力是否强,能否为学生营造安全的氛围。再次,是否形成了团体凝聚力、团体动力。最后,班级原有的氛围是否有利于学生表达与交流,是否能让学生敞开心扉等。

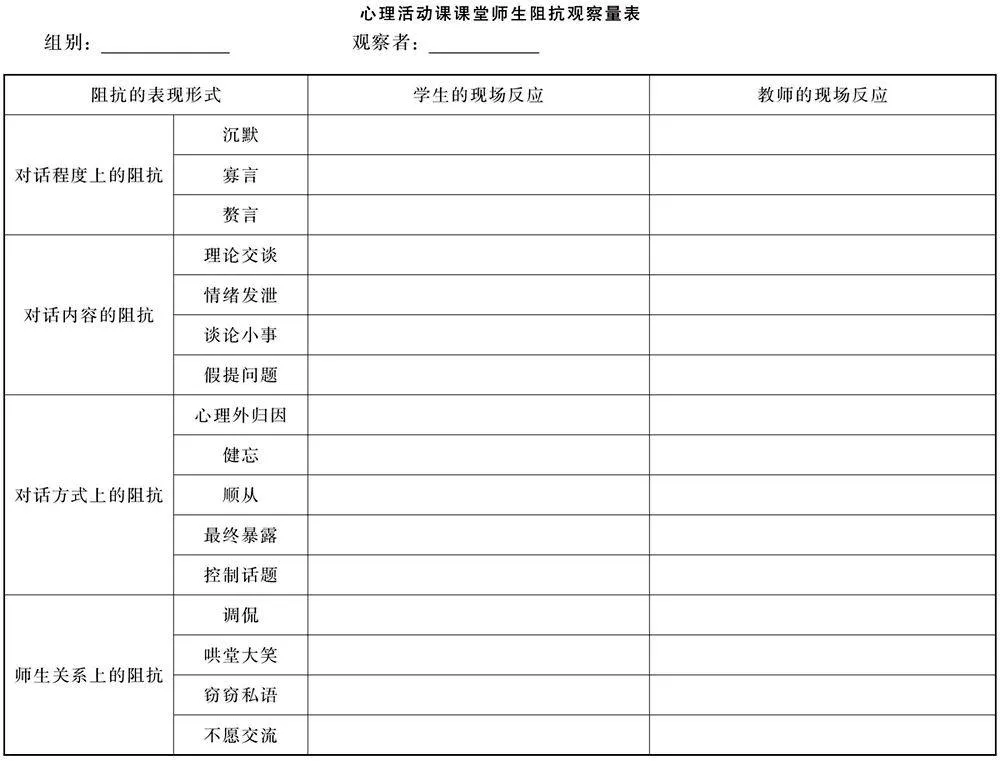

四、阻抗课堂观察量表的设计

心理活动课中,阻抗的表现形式多样,可以表现为语言形式或非语言形式,也可以表现为学生对某些要求的回避与抵制,或是学生对心理教师或其他人的某种敌对或依赖,还可以表现为学生的特定认知、情感方式以及对辅导教师的态度等。根据以上情况,我们将学生的阻抗表现形式以“师生对话及关系”的四类、两个维度设计观察量表(见下页)。

五、心理活动课中阻抗问题的讨论

(一)识别心理活动课中的阻抗

心理辅导的基本工作思路就是心理操作,包括自我暴露与变化。阻抗是心理辅导的伴生现象,心理活动课其实是出现阻抗与处理阻抗的过程。阻抗的识别有三个方面的工作:一是确定阻抗的类型;二是评估阻抗的强度;三是评估阻抗的规模。

对阻抗的识别主要是借助专业化检测和经验观察。目前国内已经有专门的阻抗量表可供选用。在心理活动课堂中,一般情况下没必要使用专门阻抗量表进行检测,此时对阻抗的识别主要依靠心理教师的观察。

心理教师还应注意将阻抗和其他的非阻抗现象区别开来。最后要评估的是阻抗的普遍性。心理教师一定要注意,在心理活动课堂中如果出现阻抗的人数没有超过20%,就可以将其视为个别问题而留到课后进行个别辅导。

(二)心理活动课堂上阻抗的处理方法

我们可以通过以下几种方法来处理心理活动课堂中出现的阻抗现象。

1.对心理活动课阻抗的预设

预先布置、因势利导。心理教师要善于发掘班级学生心理健康教育资源,将心理活动课的针对性和预防性有机结合起来。具体做法是:给阻抗较大的学生安排角色,如小组记录、计时、声音控制、道具准备等,通过角色化的安排,赋予他们表现的机会和尊严感,化阻力为动力。应注意要面向全体学生灵活安排,对那些阻抗较小的学生可暂时将其搁置一旁,继续进行心理活动课的教学。

2.对心理活动课中阻抗的应对

心理教师在课开始时,就要把本次课的规则、注意事项对学生讲清楚,请大家共同遵守。并与学生建立良好的师生关系,主要体现在:

(1)共情接纳、化解阻抗,建立尊重、温暖、信任和真诚的氛围。教师应首先在表情和体态上表现出对学生足够的关注;在课堂上保持与学生的视线接触,采取开放姿态;声调平和,语气亲切;面带微笑,保持轻松,使学生敢于敞开心扉。其次,教师要适度回应学生,要设身处地的“辨识”,即体会学生明确表达或隐晦表达的感觉、行为、经验,让学生愿意敞开心扉。

(2)保持价值中立。保持价值中立是心理活动课的一种技术,在价值引导中教师不能粗暴地进行价值干预,不能简单地从“是”与“不是”推论出“应该”与“不应该”。

(3)合理运用追问技巧。在心理活动课中,重述、引导、面质和具体化等都是追问技巧。心理活动课不在于环节多样、游戏新颖,重点在于在学生倾诉中寻找课堂生成点,进行有效辅导。如果课堂上教师对学生的陈述不能进行支持和合理分析,势必会增强学生的阻抗情绪。因此,有效的追问技巧关系着心理活动课的深入和成效。

3.对心理活动课后的阻抗处理

心理教师要保持平和心态,认识到心理辅导不是万能的,团体心理辅导也有局限性。团体心理辅导过程中,不适合对个别问题进行深入探索,学生过度暴露可能会使他自身受到伤害,所以应该允许学生在某些情况下的沉默。如果对个别学生的个别问题在课上进行深化处理,而该问题在群体中没有普遍性,最好暂且打住,留待课后个别解决。暂时搁置是一种很聪明的处理办法。

主要参考文献:

[1]项小飞.小学心理活动课“阻抗”现象的分析和对策研究[J].中小学心理健康教育,2013(7):11-13.

[2]杨玉东.课例研究的关键是聚焦课堂[J].人民教育,2013(7):44-47.

(作者单位:1.重庆市北碚区教师进修学院,重庆,400700;2.重庆市北碚区澄江小学,重庆,400700)

编辑 / 任玉丹 终校 / 黄才玲