牡丹花开 祖孙相会

2013-12-29雪枫

三园之盛

在世界的某个角落,有一个世界奇迹。这个奇迹叫圆明园。艺术有两个来源,一是理想,理想产生欧洲艺术;一是幻想,幻想产生东方艺术。圆明园在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。一个几乎是超人的民族的想像力所能产生的成就尽在于此。和巴特农神庙不一样,这不是一件稀有的、独一无二的作品;这是幻想的某种规模巨大的典范,如果幻想能有一个典范的话。请您想像有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。

——维克多·雨果(1861年11月25日于高城居)

——雍正《圆明园记》

康熙六十一年(1722年)的那个三月,圆明园内的牡丹花开得格外繁盛,花香满溢,国色天姿,似乎在预示着大清王朝的前程似锦。三月二十五日这一天,在皇四子胤禛的恭请下,康熙皇帝欣然来到了圆明园,在位于后湖东岸有着牡丹台之称的镂月开云景观处欣赏牡丹。10余年的时间里,康熙皇帝曾12次临幸圆明园游赏进宴,其中多在谷雨至小满之间牡丹盛开的季节。

与往次赏花不同,此次陪同侍奉康熙皇帝的还有12岁的弘历,这是弘历首次谒见其祖父。年迈的皇帝初见这位聪明伶俐的小皇孙,异常喜爱,大感快慰,随后便传旨将弘历招入宫中培养。此后,康熙像发现宝藏一样,把这个小皇孙随身带着,无论是在园居的畅春园,还是在避暑的承德,抑或在习猎的南苑,直至病逝。

这场很可能是胤禛精心安排的会面,意义非比寻常,主宰中国命运长达130余年的康雍乾盛世的三朝天子首次汇聚一堂,被传为佳话。

圆明园最初是康熙赐给胤禛的一座花园,并御赐圆额“圆明园”。即位后雍正认为,该名“意旨深远……圆而入神,君子之时中也;明而普照,达人之睿智也”。“圆明”二字在字义上是“圆融和普照”,意味着完美和至善。引申而言,“圆”指个人的品德圆满无缺,立身行事合乎时宜,无过与不及;“明”是指办事光明磊落,完美明智。这与封建时代统治阶级所标榜的明君贤相的理想标准是十分相符的,由此不难看出康熙对胤禛的某种期许,以及圆明园命名的政治文化意涵。

圆明园的兴建可追溯到康熙四十六年(1707年),即康熙第一次临幸之时,其时该园已初具规模。康熙晚年,诸皇子谋求储位,各植私党,勾心斗角,皇位继承成纠葛之势。圆明园是胤禛韬光养晦的所在,在这里他巧妙地将自己隐蔽起来。胤禛在其中似乎过着清心寡欲的生活,行动颇为低调,尽可能不插足兄弟间的争位斗争,营造了不问荣辱功名的表象。最终他躲避了皇储争夺中的矛盾,得以坐收渔人之利。

雍正即位后,圆明园升格为皇家御园,并由此进入大规模扩建阶段。雍正按照畅春园理政与园居功能并置的模式,陆续添建了不同风格的景群,并向纵深扩展园林范围,后湖东侧的东湖也被开拓为“福海”。至雍正末年,圆明园的面积已达3000余亩,园林景观30多处,总体规模和基本格局已大体形成。

乾隆即位之初,并没有再拓展圆明园的地盘,而是在原来的范围内调整园林景观并进一步丰富园景。后来,乾隆好大喜功,对苑囿的兴建具有了浓厚的兴趣,为了追求山水之乐,他在圆明园紧东邻又营建了长春园。此后,乾隆又将绮春园并入圆明园。乾隆三十九年(1774年),圆明园、长春园、绮春园正式统归圆明园总管大臣管理,达到三园之盛。三园紧相毗邻,“名虽三而实则一”,又以圆明园规模宏大而居首位,遂统称圆明园。

话再说回来,乾隆三十年(1765年),已经55岁的乾隆回想起儿时随爷爷康熙皇帝去承德避暑山庄,康熙将万壑松风“鉴始斋”赐给他读书,并赐居于“静佳室”,平时进宴或批阅奏章都要弘历侍奉在旁,朝夕教诲。念及此,乾隆便将万壑松风题名为纪恩堂。乾隆三十一年(1766年),他又将第一见到爷爷康熙时圆明园镂月开云的牡丹台也改名为“纪恩堂”,并撰写《纪恩堂记》,以纪念康熙皇帝对他的眷顾养育之恩。

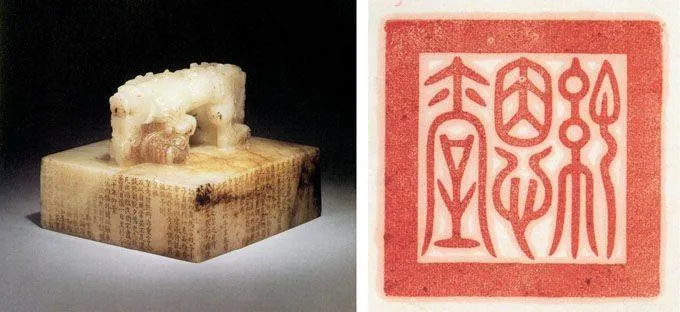

乾隆皇帝分别在圆明园和承德避暑山庄各存放了一枚“纪恩堂”印。避暑山庄那枚印章现于北京故宫博物院收藏,而图中所示这枚白玉交龙钮“纪恩堂”宝玺则是圆明园的那方。阳文篆书“纪恩堂”三字,印体四周刻乾隆帝御制《纪恩堂记》全文。咸丰十年(1860年),圆明园被英法联军洗劫,纪恩堂也未能幸免,此玺整体玉色泛青局部黑色,印体周身分布细纹,明显经过火烧但程度不深。在历惊劫难后仍能保存下来,实在是万幸。此玺在2004年香港苏富比秋拍中,以1400.24万港元成交。

牡丹花开,祖孙相会。盛世三帝和圆明园的故事就从这里开始,而大清王朝的命运也从此和圆明园的命运奇妙地牵连在了一起。