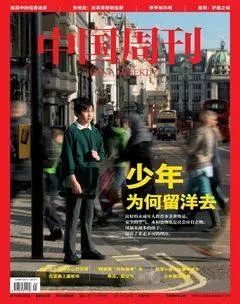

少年飘洋之痛

2013-12-29朱学东

多年以前,我的一位朋友曾问计于我,是否该将上高中的女儿送到国外读书。我当时的回答是,让孩子在国内读到大学二年级,初步构建起中国文化的基础和对中国的认知,然后再出去,可能更好。朋友采纳了我的建议,女儿在清华上到二年级时便去了英国,如今学成归国,入职一家大公司。

这几年来,我身边许多朋友,陆续将自己的未成年孩子送出去,形成了一个小小的少年留洋潮。朋友都希望自己的孩子在成长过程中,有一个美好的童年和少年时代,不要被国内教育制度和考试所伤,不要被校园文化中的偏狭的价值观所贻误。

我则认为,哪有比让未成年的孩子离开父母身边更残酷的?我一直坚持用自己的方法,在校园之外通过给孩子以补偿性教育——比如推荐孩子阅读一些世界名著等,对孩子进行人性人道的教育,弥补学校教育的缺失——与学校社会教育中不良的一面争夺自己的孩子。我觉得,我能做到。

但到去年底,我却放弃了原来的立场,犹疑彷徨于要不要也把我未成年的女儿送出去,当个留洋少年。

真正影响改变我想法的,是这两年来国内大规模爆发的食品安全危机和严重的空气污染问题。这些新的危机,加之积重难返的垃圾文化产品和过时的价值观教育,让我们的孩子在尚未成年时,就要面对成年人都无法解决的痛苦,过早地承担了社会的压力。

作为父母,我们的要求并不高,我们希望所有未成年人都应该生活在一个正常的社会环境中,让他们接受合理的正常的知识和价值观教育,生活在一个不易致病的洁净卫生的环境中,健康长大成人,这是父母的责任,也是社会国家的责任。

但是,遗憾的是,许多事情,已经不是凭恃父母个人努力所能解决的了。中国的父母可以勒紧裤腰带为孩子创造一个良好的物质生活条件,但却无法改变残山污水,无法阻挡有毒食品垃圾文化和雾霾的侵袭,更无法改变学校的教育。

若物质条件许可,与其让孩子生活在一个不安全不正常的环境中,不如送他们漂洋过海,到一个相对安全正常的环境。哪怕让他们小小年纪,背负思念之痛,都好过生活在污浊的环境中。这才是大多数少年飘洋者父母的泣血之心。

一个家庭少年飘洋,是个体选择,在多元时代原属正常。但一个社会出29774cbe1f7024780e013b0fab2bd77d2a8017a0b83c8b6eb5d0ae08e7e57022现这样的风潮,更应反思的是这个社会。

有条件送孩子飘洋的父母和家庭,相对而言,受教育程度较高,经济条件尚可,识见视野也05ff47bde947f8e3ab3efae7418e7071f84bf7017fef36028af71e80d0a4e0c8更开阔,但这种选择,让家庭辛苦累积的财富被他国吸纳,于家庭而言,是一种额外的付出。于社会而言,是一种财富上的失血。更为严重的是,这样的选择,实是对社会问题解决的无奈和失望,客观上势必造成比财富失血还要严重的后果,那是一种可怕的空心化——连自己的骨肉都在未成年时忍痛送走了,送走的其实也是自己的心和希望。

少年是国家社会的未来。“少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步”。梁任公先生笔下滔滔,寄望于年轻一代中国人,但如今,越来越多的少年却要辞家飘洋去,或许他们将来也会强,但他们的国族认同呢?

少年留洋的传统,起于清末,其中学成回归父母之邦者,曾经给中国带来了巨大的变化,但那时都是公款留学,有着挽大厦于既倾的特别的使命,但他们年幼之际,大多并非自愿。如今的少年留洋却都是自费和家庭自愿选择。在一个自由选择的时代,飘洋少年的未来,不外乎两种,一种是学成归国,一种是留在外邦。

留在外邦,自不必说。但纵使学成归国,因其未成年时离开,与父母之邦难免形成一定隔膜,互动影响则存在诸多不确定性。或能促进国家、小环境的改变,或难以适应,甚至相反挟留学之招牌变本加厉劫掠者也有,前车之鉴殷殷。

少年飘洋风潮,或将带给我们一个更不确定的未来。