为一个更加公正的世界而努力*

——全球深度治理的目标与前景

2013-12-25张胜军

张胜军

当今世界正在经历包括技术、经济、文化和社会在内的高度复杂的结构转型,因而迫切需要重构这一转型的全球治理制度。本文认为,重构全球治理的关键在于全球深度治理。全球深度治理关乎全球正义分配这一核心命题,更关乎解决跨国问题和化解跨国危机的一体化式的合作机制,因而需要设置新的议程,并营建新的机制。

一、为什么需要全球深度治理

自上世纪90年代“全球治理”概念诞生以来,全球治理无论是作为一项理论主张还是一项政策实践,都引起了普遍关注。尽管关于这一概念或理论的定义和内涵仍存有许多争议,但它却越来越多地被提上国际组织和各国政府的议事日程,并成为影响各国政府、国际组织决策的重要实践性议题。当前,纳入全球治理议程的事务极为广泛。从全球共同关心的生态与环境问题到人类可持续发展问题;从全球安全议题,如核不扩散,到非传统安全议题;从国际贸易规则到金融监督;从普遍人权到知识产权、土著人权利保护;从极地治理到外太空开发……全球治理议程范围的扩大一方面反映出全球治理概念随着全球化和国家间相互依存趋势的发展,日益深入人心,另一方面则反映出全球治理概念本身不经意间已经偏离了其最初的所指和重点。

联合国全球治理委员会成立于1992年,其愿望是在“冷战”后有利的氛围下催生“治理”的新理念。联合国全球治理委员会在其著名的1995年报告中给出的定义是:“治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。”〔1〕该定义明显把治理与统治区分开来,强调在市场机制和政府管理机制缺失或失灵的情况下,由非政府组织、社会运动力量、各种专业性团体等公民社会性力量自发形成的管理模式。一般而言,治理是从自我利益所驱动的行为体无节制互动的混乱之中演变而来的,一些社会行为体认识到义务的存在,并且感到有责任以行动来强化它们。治理指有目标的规范和规则体系〔2〕,因而这些目标就是治理的构成成分。现代意义上的治理是由合法垄断暴力的民族国家政府提供的,因而形成了一种等级化秩序。治理的形式是“政府治理”。但是,治理的形式要与治理的目标区分开来。治理目标既可以通过政府而实现,也可以通过政府治理或没有政府的治理来实现。可见早期的全球治理即是此种没有政府的治理模式,也就是在国际事务中政府治理和市场机制调节缺失或失效的领域,由跨国非政府组织或其他专业性公民社会团体等非国家行为体自发形成的国际规制来填补空白,形成所谓“没有政府”模式的全球治理。詹姆斯·罗西瑙主编的《没有政府的治理》一书〔3〕可以说是该种理论趋向的时代标志。

社会运动和草根组织以及一系列各种社会行为体,目前正在试图填补政策制定的代表性和合法性空白。全球公民社会正在形成之中。它们是对跨国问题最为敏锐和反应最为迅速的,但是,由于它们之间的利益和价值过于多元化,它们对跨国问题的解决究竟有多大贡献仍值得仔细评估。从积极的角度看,在秩序重构和民众动员方面,跨国的非政府组织、公民社会、教会和其他宗教组织、跨国企业、其他商业组织以及各利益方的表现即便未能比国家更为有效,至少也是起到了同等作用。〔4〕然而,随着全球化带来的矛盾愈加突出,全球治理越来越被视为是对全球化挑战的一种政治上的回应。〔5〕而应对全球化挑战,任何国家都不能置身其外,通过加强政府间的协调与合作,因而出现了全球治理的第二种模式即“政府的治理”或“政府间网络治理”。一些国家组成非正式组织是非常有效的国际政府间合作的治理形式,如20国集团(G20)。此外,国家还通过政府间协调,达成政府间协议以及彼此结成“国家间网络”等形式使其治理范围越出国界。据统计,国际条约的总体数量一直呈直线上升趋势,从1960年不足15000个飙升到1997年的55000个。〔6〕此外,各国的内部机构,无论是立法部门、法院还是行政部门越来越多地与其他国家的相应部门建立起正式的合作网络。向国外同行学习成为这些跨政府部门交流的重要目标。虽然政府间网络不会长期就某个特定问题领域进行实质管理,但通过定期会晤、协调以对某些特定情况作出一致反应逐渐成为国家间深度合作的一种重要形式。罗伯特·考克斯(Robert Cox)在《全球重建》一文中十分重视“连接国与国决策的跨国网络”的重要性〔7〕。还有的学者将这种发展视为理解新世界秩序的最重要内容。〔8〕

除了上述两种形式的全球治理模式之外,其实还存在“超国家的”治理模式。随着国际治理的覆盖范围越来越广,与其他国际性或国家的管辖或管理发生重叠或冲突的地方就越来越多。如同戴维·赫尔德(Dav id H eld)所指出的,“国际政府间机制没有明确的工作分工,经常功能重叠,指令冲突,目标模糊”。〔9〕一定程度上,超国家实体管理是应对此种冲突合乎逻辑的选择。美国著名学者安德鲁·莫劳夫奇克(Andrew Moravcsik)认为,为了增加治理的可预期性和实际效果,逻辑上就要建立监管和解决冲突的超国家机构。〔10〕最广为人知的超国家制度是欧盟。除了欧盟,一些国际组织也取得了值得重视的进展。首先是WTO为了更有效处理“边界后面”的事务,创立了监督和争议解决程序。这种争端解决机制和上诉机构无疑是朝着超国家制度方向发展的。其次就是1998年7月通过的《国际刑事法院罗马规约》和2002年正式成立的国际刑事法院,其普遍管辖权即具有超国家的性质。〔11〕

这些进展表明,全球治理已经从最初的“没有政府的治理”一枝独秀,演变成为“政府治理”、“没有政府治理”和“超国家治理”多元治理模式并存。而基于非政府组织等多主体参与协商机制的全球治理“传统理论”,多多少少具有源自西方国家理论偏执的色彩或无政府主义乌托邦式的浪漫,而与实际的全球治理实践需求脱节。今天,当人们说起全球治理的时候,其心中所想未必是没有政府的治理,而可能是政府治理甚至超国家治理。这就不奇怪为什么全球治理的范围如此之广,而且几乎囊括了我们所知的众多领域。然而,今日世界仍然没有改变整体力量远落后于个体力量的事实,全球多元治理机制虽然具有灵活性,却缺少广泛的制度改革和创新,尤其因不能治本,治理成效让人失望。在笔者看来,当前的全球治理正在陷入缺乏深度治理机制的危机,主要体现在以下方面:

第一,新生机制提供全球公共物品的能力严重不足。全球治理的多元治理机制尽管覆盖了不少新出现的国际问题和全球问题,但它们大多是滞后出现的机制,并非出自预先精心的设计,而是危机之下的仓促应对。例如以成员众多和议程广泛著称的20国集团作出的宣言、声明或决议,虽然一再强调保证各方采取互惠行为,但毕竟因缺乏可靠的合作方式,不能提供国际或全球性公共物品。20国集团等非正式组织不能永久替代基于国际规则的、具有包容性的多边机制,而正式的多边机制能够提供公共产品。然而,在全球气候变化问题上全球合作的艰难进程,也充分暴露出当今时代国际合作的限度。

第二,在传统的国际治理领域,联合国和其他国际组织提供公共物品的能力也在下降。国际货币基金组织开出的政策药方曾经被批评为“万能膏药”(one-size-fits-all)。上世纪90年代后期它强加给债务危机中亚洲国家的条件迫使许多亚洲国家建立其自己的货币储备,以防止将来再次吞咽苦果。目前,国际货币基金组织和世界银行的高层职位仍为欧美把持。但是美国人一直执掌世界银行和总是任命欧洲人担任国际货币基金组织总裁的做法已经越来越与全球经济的现实不符。〔12〕经合组织(OECD)把自己当成“全球对话的中心”( hub of globalisation dialogue)〔13〕,并且开始扩大其成员国的范围以及与“金砖四国”和其他新兴经济体的关系。〔14〕

第三,大国治理世界的意愿下降,与过去的两极或单极世界相比,今天的“无极世界”或“多极世界”可能带来的更多是失序,而非秩序。民族国家依然把治理网络视为获得利益的谈判桌。由于缺少合作的文化,在政府间的决策过程中仍然存在着困境。各民族国家的最高行为原则仍是追求利益。全球治理仍被各国视为实现本国利益最大化的场合,而非新背景下的政治治理制度。例如,在能源、粮食和水资源管理方面,如果未来的全球治理机制不进行治理创新,那么,依靠现有的机制将无法有效应对。鉴于日益稀缺的资源和大国为了确保本国的供应而相互展开的资源竞争,资源战争的风险进一步增加。那些落后的不发达国家将因为资源稀缺而导致国内或国际冲突,最终影响地区稳定。

第四,也是最为关键的,是在当前的全球治理机制中绝大多数属于外部或替代治理机制,能够深入到国家内部监管的深度治理制度却几乎是空白。〔15〕联合国安理会是在国际安全领域的外部治理机制,它的主要职责是维护国家安全的外部规则,如主权独立和制止侵略。世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行等机构负责的是世界经济的外部治理机制,它们所调整和监管的同样是国家经济的外部性问题,如国际金融体系的稳定、自由贸易的规则和世界经济的均衡性等。世界卫生组织、联合国教科文组织、国际原子能机构等负责在一些专门的领域提供专业性、技术性服务并起到一定的协调管理作用,但它们的职能和权限也都限制在从属于主权原则的国际公共领域。然而,当今世界治理体系面临的挑战几乎全部来自于“深度”治理的缺失。例如,在国际经济领域,经济全球化的深入发展已经把全球经济融为一体,而传统的国际协调机构如国际货币基金组织和世界银行在应对全球性金融危机方面的作用已明显不足。 在国际安全领域,失败国家、恐怖主义、跨国犯罪和核扩散等非传统问题同样对传统的国际治理机制构成严峻挑战。国际气候治理作为一个涉及面最广、也最为紧迫的全球公共问题,更是需要世界所有国家通过谈判磋商,参与到集体行动之中,并通过共识缔结国际性契约来解决。

全球化作为一个客观的发展趋势,把市场经济推广到全球的同时,也把各种思想、文化等非经济因素扩及全球,然而它所造成的国家之间的不均衡发展、消费文化与传统文化的碰撞冲突,以及武器扩散等情况,已经严重破坏了某些国家的基础,造成局部地区失序、海盗猖獗、国家失败,成为跨国犯罪的温床。以驾驭或控制全球化负面效应为核心的全球治理只有找到问题的根源,并进而建立起严密的全球治理制度才能从根本上纾解全球化导致的国际体系危机和国家危机。假如缺乏有效的制度改革和创新,而谋求实现更高层次的合作无法即全球深度治理,那么,未来10年内,当前的全球多元治理的协调能力必然经受考验和打击,难以适应日益增加的跨国和全球挑战。

二、全球深度治理的理论基础

今日世界的全球治理事实上涵盖应对全球挑战所设计的所有集体行动及其所有机制、过程和形成的各种网络性合作框架,包括政府、国际组织和非政府组织,等等。我们甚至可以说它是国际社会集体管理共同问题和挑战的统称。如上所述,全球治理的各种合作机制及其覆盖的领域已经得到了一定程度的加强和拓展,至少已经制定了一系列新的应对方案。然而,今日世界的全球治理本身也面临着风险。如果当前的全球治理机制不能很好地适应国际体系中权力转移的变化,或者它的结构和过程与当前的国际关系变化出现严重不一致,那么就难以诞生令各国都满意的合作框架,从而导致全球治理非但不能解决问题,还可能成为斗争的一个焦点。另一方面,当今世界的各种新问题、新挑战层出不穷,其复杂性和多样性某种程度上超出了各国政府、国际组织的治理能力,也超出了现有全球治理框架和结构的应对能力。换言之,不但当前的全球多元治理结构存在一定的缺陷,需要加以集中和分类,或者建立各种衔接机制,而且对于当前全球治理的程序和过程,也需要从全球深度治理的角度重新审视。

全球治理改革必须适应国际体系的变化,增加新兴大国在全球治理中的作用。新兴大国现在已成为解决国际问题不可或缺的力量。〔16〕但是,现有国际治理的核心机制主要为西方国家所设计和掌控,如联合国、国际货币基金组织、世界银行以及作为世界贸易组织前身的关贸总协定。这些机构能否重现活力很大程度上取决于它们是否做好了接纳新兴国家的准备,并且顺利使这些国家发挥更大作用。反过来,如果新兴国家怀疑当前的机制、议程,或者担心它们偏袒少数大国利益,那么可能导致全球治理陷入瘫痪。不过,多极化世界的全球治理既面临着风险,也面临着机遇,如果集体的力量远远超过任何单个国家的力量,并且实现以集体之力治理世界,那么多极世界的全球治理可能取得更大的成功。

面向未来的全球治理框架结构改革必须是全方位的。既要为减少各机构或机制重叠而努力,更需要在更高层次上探求合作的创新之道。今天我们站在一个新的门槛上,全球治理不应只是被动地应对所谓的全球问题,而要为一个更加公正的世界而努力。为此目标,我们不仅需要对现有国际制度进行改革,而且更需要建立一个更为公平、有效的全球治理系统。全球深度治理就是其中必不可少的组成部分。

越来越多的人开始认识到联合国应对当代危机的局限性。联合国的局限性很大程度上来自其建立之初的宗旨和目标并不是为当代世界所设计的。联合国的创建者们没有预见到今日世界国家内部的严重暴力冲突,安理会更不是为了防止国家受到恐怖主义袭击而设计的。与半个多世纪前联合国创立之时的“国家主义”世界相比,今日世界更像是一个全球化解构国家的时代。起初弱小的跨国力量日益强大,它们穿越国界,撕裂国家范畴的社会,把各种各样的跨国问题摆在各国政府面前,而各国政府显然对它们所知甚少。在没有找到有效解决跨国问题的方法之前,跨国问题和跨国危机已经开始以各种面目困扰今日世界。

因此,全球治理的有效性很大程度上取决于我们是否找对了治理的对象,是否具有明晰的准则、目标和负责任的监督机制。换言之,以跨国问题为主要治理目标的全球深度治理要求深入国家边界的背后,从源头加以治理。笔者认为,全球深度治理已经不可避免地成为当代和未来全球治理的应有之义,而要实现这一目标,目前存在的阻力和困难无疑是巨大的。全球治理最迫切的问题之一是如何寻求适当的路径以克服传统主权观念带来的障碍,进而开启在政治、组织、程序和技术等不同方面的合作进程。全球深度治理仍然存在理论上和实践上的可能性,主要是基于以下几个方面的理论思考。

1.相互依存与“相互性责任主权”

主权的变化是全球治理理论中争议的焦点。西方主导的全球治理理论大都主张弱化主权,而中国等发展中国家则坚守主权中心论的原则,虽然不否认主权随着主客观条件的变化而变化。然而,在全球化背景下,国家主权与作为国家集体的权益之间并非是一种对立的关系,而是存在可调和的空间和方式。事实上,自冷战结束以来,对传统主权观的挑战日益增多。随着技术进步和经济全球化的发展,国家仅仅控制、管理边界内部的事务已经不能有效应对各种跨国问题带来的挑战,国家安全和国际安全之间的联系日益紧密。这些变化要求我们以新的方式理解主权。

要充分理解主权的变化离不开对当前相互依存状态的重新认识。在传统的知识体系中,“相互依存”是维护和平的必要条件,或者“相互依存”为世界和平带来了希望。然而,这种褒义的“相互依存”如今风光不再。当代全球危机如气候变化、核扩散、金融动荡等等,如果说它们之间有何共通之处的话,那就是它们带来的后果和影响波及“相互依存”状态下的所有国家和人民。相互依存的状态打破了传统国际体系下的各自为政,即彼此疏于交往而相安无事的冷和平状态。在相互依存的状态下,引发国家间的矛盾和冲突的因素增多了,而不是减少了。维护世界和平与秩序需要付出更高的成本,并提供更多的公共物品。相互依存和全球化既能带来政治整合,也能带来政治分裂。〔17〕深刻把握关于相互依存的这一理论动向可以使我们更为积极地思考全球治理的相关议题。

如果我们不再把相互依存视作某个前提,而是作为我们面临的空前挑战,那么这个观念就更加有助于我们催生出新的观念,笔者认为责任主权(responsible sovereignty)就是其中至为重要的一个概念。责任主权是由非洲政治学者弗朗西斯·邓(Francis Deng)在20世纪90年代最先提出来的,其本意是指“国家政府有义务保障国民最低水准的安全和社会福祉,对本国国民和国际社会均负有责任”。〔18〕该概念后来又经过英国前外交大臣戴维·米利班德(David Miliband)阐述,他认为,“当国家不仅要留意本国公民的本土需要,还要承担关心其他国家公民的国际义务时,国家主权就变成了责任主权。”〔19〕2008年11月,经过大约两年时间的酝酿,代表美国自由主义外交政策流派的布鲁金斯学会等三家美国智库联合出台了一份报告《一项行动纲领》,呼吁美国新当选总统巴拉克·奥巴马和其他领导在全球治理领域执行一项彻底变革,以有效应对下半个世纪共同面临的地区和全球威胁。在这份报告中,提出了依据“责任主权原则”或主权不仅对本国人民同时对其他国家具有相同的义务和责任的观念,建立一个“21世纪国际安全体系”。曾经是该报告的三位作者在他们的新书《权力与责任》中提出,21世纪的“国家主权”必须让位给要求国家不仅要保护其本国人民,同时也要跨国合作维护共同资源和处理共同威胁的“责任主权”原则。〔20〕“责任主权”加深了人们这样一种印象,这就是主权将不再是反对干预的保护伞,而是成为国家对其内外行为负责的宣示。责任主权的提出进一步完善和丰富了保护的责任理论,预示着一次重大的理论转折即将产生。

不过,与责任主权直接相关的,是联合国近年来倡-导的“保护弱者的责任”或者“保护的责任”(R2P),责任主权理论和国家保护责任理论二者正在出现合流的趋势。笔者认为该概念需要作进一步的修正。这是因为根据西方单向的责任主权理论,发展中国家尤其是弱小的低收入国家将沦为西方责任主权理论和“保护的责任”的试验田,而西方国家尤其是大国在提供国际公共物品、维护贸易、经济、金融等方面的责任则被有意无意地“忽视”了。因此,相互性责任主权则是一个既维护主权,又承认主权的变化,并且纠正西方责任主权偏颇的重要概念。〔21〕

2.协调内政的制度化趋势

如前文所述,随着全球化的不断深入发展,当今世界治理体系面临的挑战几乎全部来自于“深度”治理的缺失。在笔者看来,这种“深度”主要体现为全球治理的范围开始向各国内部事务的纵向延伸,亦即“深度”治理对国家的内政及国家间内政的协调提出了更高的要求。2008年金融危机爆发以后,世界上的主要国家在20国集团这个合作平台上迅速采取协调行动,相继出台了十分相似的金融政策和救市方案。这是一种全新的多边主义制度,因为此次各国竞相协调的竟然是曾经“神圣不可侵犯”的内政。然而,金融危机迫使世界上主要国家在内政上采取协调一致,不过是当今世界每天都在发生的此类事情中的一个例子而已。在国际贸易领域,最惠国待遇其实早就开创了协调国家内政彼此对等的先例。而在全球变暖、传染病防治、打击恐怖主义和跨国犯罪以及核裁军和核不扩散等领域,国家间只有协调内政,采取共同的措施才能有效应对这些全球性或地区性问题。可见,国内政治与国际政治的分离说到底不是事实,更谈不上严重。不少国内国际关系学者或者由于缺乏实践经验的认知,或者受新现实主义的影响,选择视而不见,无形中夸大了国内政治与国际政治的分离。实际上,当今时代缺乏的不是内政协调和趋同的现象和案例,而是缺乏一套系统的协调内政的国际制度。而这种国际制度正是全球深度治理的必由之路。

如前所述,当前的全球治理机制中绝大多数属于外部或替代治理机制,能够深入到国家内部监管的深度治理机制极为少见。这就带来一个无论是理论上还是实践上都值得深入思考的困境,一方面大量需要协调内政加以解决的全球性或地区性问题不断呈现,另一方面却缺少相应的国际制度和国际机制来保障和监督各国的内政调整。可以说这一困境正是当代全球治理危机的总根源。从理论上分析,国际合作的外部性效应可以部分解释内政协调的必要性。例如德国比大多数国家更加严格地禁止,种族主义宣传活动。然而,如果有人在美国把种族主义宣传品放在因特网上,德国政府就无法禁止更谈不上有效阻止此类活动了。而从实践上看,地区一体化已经作出了回应,以欧盟为典型的地区一体化在经济政策的协调方面取得了巨大成功。例如欧盟在区域政策方面设置了职能机构和顾问机构。欧盟委员会是常设执行机构,负责起草政策、法规、报告和建议,并保证欧盟的政令在各成员国畅通。欧盟委员会由20个委员组成,其中一个委员专门负责地区经济发展:下设一个地区政策总司,专门负责制定和执行地区经济政策。此外,欧盟顾问机构还设有区域委员会,主要职能是对欧盟的区域政策和社会发展进行咨询和评价,提出协调区域发展等领域的政策建议,供欧盟委员会和欧洲议会参考。

但是在全球层面,由于深度治理制度或者协调内政的国际制度的缺失,全球治理的实践正在遭遇空前的困境。虽然随着20国集团等新兴全球治理平台的兴起,我们可以看到国际社会试图弥补体制上的缺陷,但是从目前的发展趋势来看,它在协调内政方面的努力仍然不够,制度化的决心和建设更是还远远谈不上。因此,现在的改革应该在联合国领域进行,在联合国建立一个类似安理会那样的实权部门,专门就重大跨国性问题协调各国内政,看来是未来联合国改制的必然方向。从当前全球治理的权力结构变化、治理全球性问题以及全球化不均衡发展等目标的需求来看,当前最值得深入探讨的就是国家间深度合作,或者说“一体化式”合作的前提、目标、程序和方式,并从协调内政的理论视角探讨一条全球深度治理机制,进而解决当前所面临的一些重大全球性危机和挑战。

3.超越民族国家治理的权威来源

威斯特伐利亚体系中国家主权的根本原则是政府间关系由政府代表国家,并且相互承认是主权国家,因而奠定了国际社会的基础。〔22〕现有的全球治理实际上就是国家之间的权力均衡与国际制度(国际组织)和非正式的规制、规范的相互结合。应该说,这种结合在一定时期发挥着重要作用,并且取得了一定的治理成效。然而,全球化时代国际机构的管制更多的指向社会性行为体和国界后面的事务即各国内政,这就损害了国家作为主权行为体的观念,而超国家治理与主权国家观念更加矛盾。然而,全球深度治理的成败无疑取决于有无一个合法的超国家权威。那么,我们如何从理论上解释超越民族国家治理的合法性,或者说为何国际制度及机构的合法性权威是可能的?

前文提及为了增加治理的可预期性和实际效果,逻辑上就要建立监管和解决冲突的超国家机构。但是,为了不同国际管理规制之间的冲突而设计一种更具雄心的超国家治理机制,显然不是一个充分的依据。为了说明超国家治理权威的合理性和可能性前景,我们需要考察全球化与全球权威的关系,以及关于规范国家主义与方法论国家主义的区别。

首先,全球化带来了一个整合的世界,同时也带来了一个分裂的世界。全球化带来了一个缩小的世界,客观上拉近了不同社会人群的距离,增进了相互了解。但在另一方面,接触的增加和消费模式的趋同常常导致对差异的高度强调和行为体之间的冲突。特别是跨边境交流的增加必然加强跨国关系,客观上削弱了国家边界之于国家传统治理所具有的重要性,最终挑战了国家实现其单边治理的能力。也就是说,随着全球化而来的社会关联度增加,国家政府执行其政策的难度增加了。例如国家边界不再足以囊括大型企业或跨国公司所需要的广大市场,所有保护国内经济的立法和法规都会受到挑战。

全球化的分析家们经常指出全球化与碎片化之间的关系。〔23〕根据国外学者的研究,世界政治碎片化效应至少可以区分出三种:第一种即所谓的反体系运动〔24〕,或反全球化运动。第二种发生在许多经合组织国家,随着人们对传统政治权威的信心下降,右翼极端主义开始重现,并引起民族主义的回潮,特别是年轻人,感受到移民、社会福利政策降低和国家权威下降对他们的威胁。〔25〕第三种政治碎片化的形式是自下而上的地区分裂主义。〔26〕如意大利北部、魁北克和苏格兰的地区分裂主义。不难发现,全球治理并非不存在问题。合法性、日益增加的不平等、缺乏一个政治中心规划方向和目标,以及抗议运动的增多,成为最重要的问题。关于全球治理的深入讨论要把这些赤字考虑在内。世界政治的碎片化破坏了传统国际治理的合法性,也在一定程度上加剧了国家的治理困境。如果国家的该种治理困境短时期内不会得到解决,那么我们就有理由期待替代性的地区性或全球性治理权威得到加强。

其次,全球化带来了全球治理的民主赤字和政治分裂,而解决的办法只有加强国际权威。当前,所有关于超越国家制度的民主合法性问题都引起了争议。一种观点认为国际机构及制度运行中产生的制度性赤字可以通过改革、提供正确的政治意愿来加以校正。另一种观点则认为,这些建议是“天真的”,而且超越民族国家的民主进程本身的可能性都是可疑的,因为欧盟和其他国际机构都声称不能达到民主的社会先决条件。根据怀疑派的观点,民主合法性只有在一个政治共同体之中才有可能,因为在现代国家的概念中,只有这样才能表达某种民主的自我治理。超出了民族国家,就会丧失社会先决条件,就没有一个民主政治共同体的政治空间。〔27〕然而,这并非一个有说服力的理论观点。从民主的理论视角看,国际机构恰恰可以成为全球化时代国家面临民主难题的一个理性选择。因为这些国际机构有助于调整和实现社会和政治空间的统一。理论上说,“去国家化治理结构的出现”〔28〕有助于把所有受到某个政治决定影响的人群带入决策系统,因而符合“没有代表不交税”原则。更重要的是,国际机构有利于增加政治团体事实上的自由度。超越国家的治理因而能够在面对社会去国家化的情况下,既提高社会福利又提高民主水平。在这个意义上,国际制度及机构非但不是问题,反而是解决现代民主问题的答案。

上述争议提出了一些重要的需要规范性反思的问题,也提出了需要更多的经验性研究。在经验研究方面,需要加强对国际机构民主代表性的案例研究;而在规范性思考方面,除了进一步的民主化对于国际制度及机构的权威性和有效性的重大意义之外,关于国际关系民主化的讨论无疑已经打破了中国所倡导的主权国家一加一式的民主,而是包括国家、社会和个人在内的更加复杂的民主系统。

三、如何实现全球深度治理

上世纪90年代以来,全球化进入加速发展的新时期。根据国际货币基金组织统计的数据,1980年至2005年间,全球对外投资增长了18倍,世界实际国内生产总值增长了约32%,而世界进出口额的增长超过了7倍。〔29〕通讯和网络技术革新进一步加快了全球经济一体化的步伐,我们的世界已经变得越来越小。但是面对变小的世界,当代的全球治理体系显然没有做好充分的准备。戴维·赫尔德曾经指出:“我们必须面对的集体行动问题越来越多、越来越广泛,但解决这些问题的办法却既不完备又少得可怜”。〔30〕他的断言一定程度上反映出当代国际社会在越来越多的跨国和全球性问题面前疲于应对的状态。2008年爆发的金融危机表明,当代全球金融制度未能跟上全球金融日益复杂的变化,面临着高度的系统性风险,需要深层结构改革。那么,如何改革当代全球治理的结构体系?如何实现全球深度治理以化解日益严重的时代危机?本文将从方法论、新机制、新议程三个方面予以探讨。

1.方法论

全球治理与国家治理孰先孰后?这个表面上没有多少争议问题的背后实际上掩藏着方法论的分歧,这就是“规范国家主义”与“方法论国家主义”的分歧。方法论国家主义认为民族国家是政治分析的基本单位。它认为人类自然地分布在一定数量的国家之内,组成民族国家并与其他国家分别开来。方法论国家主义将国家自决视为本体性的,并且是划分政治空间的最重要方式。〔31〕然而,全球化动摇了把民族国家视为基础的政治学,人们开始质疑此种现代政治理念即“方法论的国家主义”。随着超越民族国家的治理具有愈大的重要性,从政治事务中分离而出的、以国家疆界为限的政治事务就被视为一个变量,而非一个概念性前提,这就是“规范的国家主义”。规范的国家主义把每一国家按照自己独有文化组织起来视为不可分割的权利。

从方法论的角度破除传统的方法论国家主义,代之以规范的国家主义,有利于对全球治理与国家治理之间关系的重新认识。不过,这种针对方法论国家主义的批评不应与民族国家终结的假设相混淆。民族国家将会持续并仍然保持核心重要性。批评方法论国家主义只是意味着不再把民族国家视为当然的政治单位,而要给出经验性数据,但国家仍是主导性的政治组织原则。随着超越民族国家治理的重要性日益增加,把政治事务区分为具有领土疆域的国家,必须概念化为一个变量——因变量和自变量——而不是一个概念性前提。

这里,笔者提出以“元治理”和“治理元”两个概念来说明全球治理和国家治理在两种不同的理论视角下的差异。“元”的说法是一种哲学的表述,指的是某种功能的本体论存在性质,但是这种存在具有真实的结构。所谓“元治理”就是以普遍的价值认同对具有本体论意义上的基本存在的治理。从目的论上来说,元治理具有终极意义。“治理元”则是从属于或服务于“元治理”的功能单位,“治理元”虽然也是本体论意义上的存在,但“治理元”与“元治理”的关系是部分与整体的关系。

近现代以来,在方法论国家主义的长期影响下,以国家为实体单位和利益旨归的共同体构成了治理的基本维度,被称作元治理。国家之间的合作或者外交则是内政的延伸,或者说是元治理的延伸,充其量成为国家元治理的补充,及国际合作的治理单元。方法论国家主义视角下的全球治理或者变成一项国际议程,成为主权国家之间的利益纠葛,乃至权力角逐的一个舞台。但是,国家作为元治理的观念正在受到挑战。随着全球化的深入发展,全球治理的维度日益突出,从而使得全球治理在哲学意义上具有了本体论的自为存在,也就是作为政治单位的元治理的意义日益突出。规范国家主义则把全球治理视为具有本体论意义上的功能和机制的元治理,这种治理是根本性的,是为了整体的利益而进行的治理。国家治理反而是作为元治理的全球治理的治理元。两种方法论下的元治理与治理元的对应关系参见下表:

表1 规范国家主义和方法论国家主义视野下的全球治理与国家治理

笔者认为,只有首先打破方法论国家主义的思想谜团和自我误解,在规范国家主义的参考框架内对全球治理与国家治理的关系加以重组和解读,才能分辨国家神话遮掩下的全球治理困境,才可能完成全球深度治理的范式革命。这也是实现全球深度治理在认识论上的先决条件。

2.新机制

确切地说,全球深度治理的目标是进一步提高治理跨国问题的能力。所谓新一轮的全球挑战,无论是气候变化还是能源安全,抑或是恐怖主义,几乎都是跨国问题。那么,何为跨国问题?它与国际问题的区别何在?其实,当前全球治理的失败和危机很大程度上来自我们很少认真去区分跨国问题与国际问题:或者错误地运用国际机制去管理跨国问题,例如美国以发动国家间战争的方式对付跨国恐怖主义,却收效甚微;或者以跨国机制去反对国际机制,如西雅图抗议等反全球化运动。

目前学术界很少对跨国问题进行严格的定义,通常情况下仅指那些“不尊重国家边界”的问题。跨国问题有时候还会与跨国威胁相混淆,特指那些带来负面影响的跨国问题,如恐怖主义、犯罪组织、传染病或者自然灾难。然而,跨国问题并不都是负面的,例如资本的流动、技术的推广以及进步思想的传播。不过,跨国问题之所以容易产生混淆,很大程度上还在于它与国际问题的区别也不很清晰。特别是由于跨越国界与介于国家之间的语义相近,不少人倾向于把跨国问题等同于国际问题。但在笔者看来,跨国问题与国际问题截然不同,它们之间的差别至少表现为以下几个方面。

首先,二者的起源不同。跨国问题的产生,除了早期为了统一度量衡和便于通讯而产生的一些问题之外,在当代的产生主要是由于全球化的深入发展。如全球市场的不均衡发展、自由贸易带来的竞争、资金流动导致的金融动荡、工业发展和自然灾害等带来的环境污染、全球变暖和能源短缺等等。现代意义上的国际问题则是源自国家间的战争与和平。如《威斯特伐利亚条约》规定国家之间主权平等,国际联盟、联合国等成立的主要目标之一是防止世界大战再次爆发。

其次,二者的主体不同。跨国问题的主体是多元的,如按照市场逻辑运作和流动的跨国公司、资金、商品等,或者按照社会逻辑行事或其他非国家逻辑的非政府组织、宗教组织等等。国际问题的主体则主要是民族国家政府,如领土争端、国家间的安全结盟。

最后是二者对待国家边界的态度不同,如前所述,跨国问题是“不尊重”国界的,而国际问题则是以国家边界为界限,当然是“尊重”国界的。可以看出,跨国问题是与国际问题截然不同的一类问题,特别是由于政府在跨国问题上处于被动位置,如何解决好和管理好跨国问题实际上正是当前全球治理所必须面对的一个世纪性难题。

显然,许多跨国问题如能源、食品和水资源管理,如果仅依靠国际机制无法有效应对,而必须建立相应的跨国合作机制才能有效应对。然而,跨国合作机制在当前的全球治理机制中远未发育完善,应该说尚处于起始阶段。前文提到的跨国公民社会与非政府组织自下而上地自发形成的一些国际规制和非政府组织合作网络是跨国机制的一个重要类型。但是由于它们过于多元化,尚且需要一个整合的框架机制来加以协调,以避免政出多门、各行其是。值得重视的是,当今跨国合作机制另一重要类型即“政府间合作网络”已经初露端倪。由美国国家情报委员会(NIC)和欧盟安全问题研究所(EUISS)联合提交的报告《全球治理2025:关键的转折点》指出:“当今,全球治理创新的一个显著特点就在于峰会级别的会晤频繁出现,并不局限于全球或者区域机制。以八国集团和20国集团为代表的非正式组织已深入地影响了全球治理的运作方式,它们尤其关注国家在制定政策方面的网络化协调及其产生的结果。”〔32〕

这里所提到的“关注国家在制定政策方面的网络化协调及其产生的结果”正是跨国合作机制的核心内容——协调内政。目前,通过加强彼此联系大体上形成了三类不同的国家网络:多元目标和宪法性界定的国家网络,如欧盟;集中在某一类事务,一般是贸易事务,如南方共同体(Mercosur)或北美自由贸易区(NAFTA);区域性的协调,如亚太经合组织(APEC)或东盟(ASEAN)。最强大的国家网络共享国家主权。此外,国家网络通过分散权力和资源增强合法性,而且通过与人民的身份联系,向地方政府和非政府组织分权来扩大公民社会在决策过程中的作用。概而言之,正在出现的国家网络具有共享主权和责任、灵活的治理程序以及在政府和民众之间建立更具时空多样性的关系等特点。〔33〕但从整体上看,现有的国家网络是在实践中自发生成的,某些特别的决议之间往往产生相互矛盾的规则和制度,使得政治控制力降低。尽管20国集团以其众多成员和广泛的议程成为当前全球治理改革的焦点,但由于它们仍然是非正式组织,作出决策的约束力十分有限,因此,它们还远远谈不上是成熟的跨国管理机制。在笔者看来,成熟的跨国管理机制需要三足鼎立,除了跨国公民社会机制和二十国集团等政治组织外,还需要建立具有权威的跨国监督机构,并且与前二者建立起相互衔接的机制。权威的监管机构将根据跨国公民社会提出的通盘计划提出建议,经民族国家政府同意并签署具有法律约束力的文件,全天候或定期就各国政府的政策和效果进行评估、监督,如有违反约定,则有权提交联大或联合国其他权力机构讨论,或提交国际法院仲裁或判决。

然而,如上文所述,由于方法论国家主义的影响,当代的全球治理仍然过于依赖国际机制,并且把很多精力浪费在国家之间的权力转移和重新分配上,而很少设想如何建立有效的跨国机制。这里涉及的一个重要理论问题就是如何区分国际问题与跨国问题,以及国际机制与跨国机制。需要指出的是,跨国管理机制的运作方式和性质同样与国际管理机制的运作方式和性质截然不同,笔者将它们之间的区别概括为以下几点:

第一,国际机制是一种自上而下的权力管理机制,而跨国机制是一种干预机制或纠正机制,或者说对突破国界的市场力量等的干预机制或纠正机制。

第二,国际机制是政府可以采取被动的积极管理状态,而跨国机制是主动的防御性干预状态。

第三,国际机制的主体是各国政府,而跨国机制的主体则是权威国际机构,并且依赖各国政府,包括地方政府、非政府组织的参与和合作。

最后,跨国机制的理论基石是相互性责任主权,而国际机制的理论基石是国家主权。

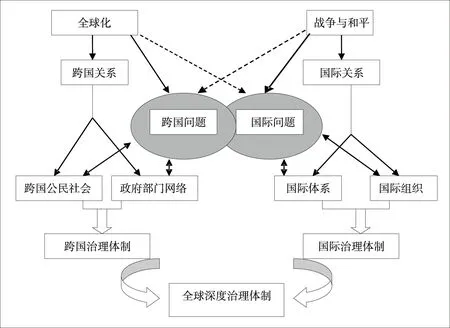

跨国管理机制与国际管理机制之间的关系以及它们与全球深度治理之间的关系,参见图1:

图1 全球深度治理结构图〔34〕

来源:作者绘制

3.新议程

区分跨国机制和国际机制的重要意义还在于,我们可以从理论上分清某些国际原则适用的领域和范畴。例如人们经常在全球化时代谈论的“不干预内政原则”或者“国家主权”已经过时。尤其是当中国政府继续宣布“不干预内政”原则的时候,常常可以听到不少质疑的声音。但是经过跨国机制和国际机制的区分,我们就可以对此问题认识得更为清楚。其实,干预内政原则和国家主权都没有过时,只不过谈论这些原则的时候,我们是将它们置于国际机制这个范畴中谈论的。在国际机制中,国家仍然是法律意义上平等的主体,彼此之间的确仍然没有相互干涉内政的法律依据,也就是说干预内政不能出自拥有平等法律地位的国家。除非是某个共同体或集体作出相关合法决议,否则国家之间是不能相互干预内政的。然而,在跨国机制中,不干预内政原则和绝对主权原则就明显行不通了。由于解决跨国问题的跨国机制需要深入国家内部,这就要求国家之间奉行相互性的责任主权,并且拥有相互监督的责任。

当前,摆在世界各国面前的全球治理议题,无论是抑制气候变化还是打击恐怖主义,其实都可以归属为“反应型”议题。这些议题的产生都是在相关问题已经产生了严重后果之后才逐渐引起重视,进而上升为全球性议题。这样的全球性议题尽管十分重要,而且也的确需要深度治理,但是,被动应对这些问题并非是解决问题的最佳方法。其原因在于如果我们不能找到问题的根源,它们将会以各种面目继续呈现,最终使我们应接不暇。最好的解决方法应该是找到问题的根源,从源头上加以治理,并且建立起预防性机制。其实这也正是全球深度治理的目标。因此,全球深度治理必须实现议程的转变,即从被动反应型的议程向具有前瞻性和主动性的治理议程转变。

首先,治理全球化是全球深度治理的中心议程。全球化和相互依存是各种全球问题和跨国问题产生的主要根源。全球化不但是引起变化的主要动力,深刻改变了国际和国内的权力关系〔35〕,它还是引发各种跨国问题和全球问题的总根源。

全球化导致各种经济要素,如资本、信息、资源、产品以及其他相关因素,如人员、技术、思想等跨国界流动,带来了众多跨国问题和全球问题,而这些问题往往伴连锁效应。随着这些因素流动速度的加快,交通运输的日益便利,人员的流动也是日益频繁,由此带来了诸如移民、金融动荡、资源短缺、传染病传播、毒品走私、跨国犯罪等一系列跨国问题。更为严重的是,一个跨国问题能够触发其他问题的爆发,从而产生连锁效应。2008-2009年的世界金融危机在发达国家爆发,但发展中国家却是重要的受害者。全球日益增长的能源需求不仅使油价高涨,也带动食品价格上涨,这又导致许多国家的贫困人口增加。贫困人口增加可能导致一些国家破坏更大面积的森林,从而加剧气候变化,而气候变化又会威胁农业生产。此种恶性循环又会激发新的问题与挑战。全球化对当今世界的挑战除了已广泛引起注意的上述跨界“公害品”(collective bads)外,另三项挑战是:商品化、不平等和不安全。〔36〕

全球化同时带来了更大的不平等,加剧了国家间的矛盾和冲突。市场主导的全球化进程在促进某些地区经济快速增长的同时,必然把另外一些地区甩在身后,导致了国家之间和国家内部社会集团之间的不平等。虽然经济全球化客观上能导致全球物质财富的增加,但在市场化的过程中,竞争是首要法则,它在创造高效率的同时,必然导致财富越来越向少数国家或利益集团集中,导致贫富差距的扩大。据世界银行统计,2006年占世界人口20%的发达国家所拥有的世界总产值高达86%,它们占全球出口市场的份额也高达82%;而占世界人口75%以上的发展中国家所占的这两项比例仅分别为14%和18%。世界上20个最富有国家的人均收入比20个最贫穷国家整整高出37倍。造成这种差距扩大的原因很大程度上来自经济全球化的利益分配不均衡。此外,全球化导致以出口和直接投资为主要内容的跨国竞争,正在影响工资和就业状况,社会政策在平抑差距方面显得苍白无力。

全球化还导致了事实上的剥削。一位美国学者指出,一些不自觉的剥削常常是权力不平衡的结果。例如,在美国,每一位议员都被期待为其选区“带来好处”。议员们想方设法提高其选区福利水平的同时,却常常以牺牲其他选区为代价。如果这意味着不公正的贸易、禁运,或因进口而对其他国家人民施加的责任,向他们兜售武器或者转移污染企业,那么,这就是剥削,因为那些人民没有在美国选举的权利。最近美国国会讨论通过400亿美元的国防预算只用了一天时间,而一项只有几百万美元的对外援助计划则讨论了数月)仍然争执不下。这充分表明在缺少来自选区压力的情况下,议员们不会把对他国的发展援助放在心上。〔37〕这不是因为美国议员如何邪恶,也不是美国如何故意运用其权力妨害他国,而是因为他们的权力尽管在美国国内是受到监督和制衡的,却没有其他国家在国际上平衡它。〔38〕质言之,全球化是当今时代危机的总根源。治理全球化的负面效应,尤其是由于发展不均衡而带来的世界不平等和不公正,是全球深度治理的中心议程。

其次,转变西方国家主导全球治理议程的局面,新兴国家和发展中国家要在全球治理中发挥更大作用。限于自身经济、政治等综合实力的差距,发展中国家在国际事务中的话语权薄弱,多年来,八国集团一直在全球治理体系中占据着主导地位。但是,“全球治理”不等于“西方治理”,全球深度治理要求打破被西方发达国家垄断的话语权,任何全球治理方案都要包括新兴经济体和发展中国家。

然而,在20世纪90年代以来的大部分时间里,全球治理的目标被设计为一项新自由主义政策议程,即旨在通过国家内部和外部的自由化来促进经济更快增长。尽管有关“管理全球化”或“让全球化有利于穷人”等问题的讨论日益突出表明,如果要促进各国普遍发展,全球化进程就需要从政治上进行干预,但是国际一体化的不断增强仍被认为是一项促进经济增长的积极因素。〔39〕发展中国家很大程度上是发达工业化国家发展准则的被动接受者,而这些准则反映的则是发达工业化国家的意志。在金融危机、气候变化、能源危机、核扩散、恐怖主义、重大疫情、网络安全、海盗猖獗、毒品走私、人口偷渡、自然灾难、“失败国家”、人权和人道主义干涉等当代全球治理的众多议程中,发展中国家和部分新兴国家更为关心的议题却不见踪影。如改革不平等的经济秩序、全球化导致的不均衡发展、资源分配以及全球化“再分配”机制等。

这种状况已经导致许多南方国家对北方国家主导的议程表露出严重不满。多行为体、多层面全球治理体系的兴起似乎并没有为发展中国家创造出有效参与全球治理制度的空间。〔40〕某些全球治理议程,如环境、人权和人道主义法律,都对第三世界国家和人民自主选择符合其文化和发展阶段的社会政策带来不良影响。国际性法律和组织有利于发达国家的知识产权。当这些发达国家发展的时候,全球的私有权利被赋予了这些污染者,现在,又要求发展中国家同意重新分配这些知识产权,却没有为已经枯竭的资源作出补偿。

需要指出的是,新兴国家和发展中国家要求转变全球治理议程,并非单纯是为了表达自我的需求,它们更是调整和校正当代偏颇的全球治理,挽救其免于失败的重要步骤。实际上,西方工业化国家主导的全球治理议程存在总是以为市场经济和自由贸易将使所有国家和个人受益的新自由主义理论倾向,而相对不在意不完全自由竞争和结构性依附所带来的严重后果。因此它们开出的治理方案总是更加强调自由化和市场化,而面对实际上更糟糕的结果,却总是选择视而不见。但如果它不能继续提供公共物品,提供安全保护,和在推行全球民主化和市场化资本主义方面满足世界的需求,它同样会面临领导与合法性危机。

最后,真正要为全球正义和一个公正的世界而努力,全球深度治理的议程中还需要包含讨论建立以包容性发展为目标的某种国际对话和跨国协调机制。在全球深度治理的核心议事日程上应该有如何缩小南北差距,如何使一些经济落后国家的人民摆脱贫困,和使发展中国家获得更好的发展机遇。正如巴西前总理卢拉在匹兹堡20国峰会上所指出的:“未来的全球治理必须寻求一种包容性发展之路。全球化的经济体系不能以牺牲社会正义、贫困和失业为代价”。〔41〕

资本主义生产和贸易模式的传播总是伴随着文化侵蚀和文化歧视,这令非西方世界,尤其是东方世界感到不安。对世界贸易组织和国际货币基金组织的攻击就是来自对新型独霸全球经济和殖民主义的日益增长的恐惧。在贸易和投资领域,一个无法掩盖的事实是,不少发展中国家处于边缘地位,而欧盟的社会性保护主义又导致了南北政策协调的僵局。西方工业化国家主导的全球治理议程往往对这些问题视而不见,导致冷战后20年间,世界经济的边缘地区陷入暴力和贫困的恶性循环,并严重影响了世界的和平与安定。

当前,非洲的暴力冲突远比其他地区严重。该地区内战与外战并存,其中不安全、贫困与恶性治理之间相互影响;宗教极端主义,出现大规模移民,难民和国内难民;轻小型武器扩散;边界和边缘地区安全环境恶化;争夺资源;食品结构不安全,面临人口压力。〔42〕打破这些暴力冲突的长期循环成为远比某些所谓的人权议题更加艰巨的挑战。在中东,对不能代表人民利益政权的痛恨可能促使人们向政治军事化,包括激进的政治伊斯兰组织寻求出路,而全球伊斯兰共同体的概念和对资本主义的抵制可能动摇建立在民族国家和全球市场力量上的国际体系。〔43〕根据全球“不稳定指标”的统计,最有可能给全球稳定带来威胁的20个国家中的17个国家处于非洲和中东地区。〔44〕有人认为,从意识形态和宗教极端主义中汲取营养的恐怖主义是一种全球化现象。通过全球化、技术进步(例如通讯技术)和交通便利(如廉价航班),以及一体化世界日益增加的脆弱性,恐怖主义拥有了更多行动手段。还有人认为,由于因经济失败而感到被剥夺和排斥,全球化引发了恐怖主义。但是,只要还存在容易滋生恐怖主义的绝望、屈辱、贫困、压迫、极端主义和践踏人权的环境,恐怖主义的威胁注定是长期的。〔45〕

如果未来的全球治理不能真正平等地对待这些地区,并且采取切实的措施和更具包容性的政策,那么在一个相互依存的世界上,我们的未来将面临更大的系统性风险。在某种意义上,包容性发展的国际机制主要是一种文化代价和国家主权代价更小的发展模式和国际机制。尊重主权,同时尊重这个地区的文化独立和精神尊严,这是一个硬币的两面。从范围上来说,它将正义、公正纳入国际秩序。嵌入包容性国际发展机制意味着消除国际性歧视和不公,意味着社会福利均沾,意味着转变政治氛围,包括商讨重启合作和对话。

四、结论

全球治理不应只是被动地应对所谓的全球问题,而是要为一个更加公正的世界努力。为此目的,并为了寻求当代面临的全球治理危机的解释性框架,本文阐述了全球深度治理的目标、机制和前景。本文提出,全球深度治理的中心议程是治理全球化及其带来的跨国问题。这一提法旨在改变或校正西方工业国家主导下的全球治理议程中所蕴含的政治偏好和理论偏好。从该意义上来说,无论实现从被动反应型的议程向具有前瞻性和主动性的治理议程的转变,还是建立以治理全球化为核心的跨国机制,全球深度治理都是一场关于全球治理理论的范式革命。

与全球治理新议程不可分割、相互关联并互相支持的是如何建立跨国机制,以及如何处理其与国际机制的关系。跨国机制与国际机制的区分具有某种终结的意义,它应当成为我们时代的一个重大的社会科学发现。

首先,跨国机制与国际机制的区分既尊重主权的历史属性与价值,又赋予其新的时代意义。在这个区分中,主权的历史属性与价值在国际机制中得到继承;主权的时代属性——相互性责任主权则在跨国机制中绽放光辉。有了这样的区分,困扰我们多年的主权争论将不再有意义。中国政府坚持的“不干预内政”原则也没有过时,因为中国政府所强调的是国际机制中的基本原则。这个原则不言自明,因为在法律意义上,平等的个体当然不能相互干涉,除非是以集体的名义。可见,中国政府没有错误,错误的是,西方工业化国家总是以跨国机制的原则,要求发展中国家放弃国际机制的基本原则,借以行霸权主义之实和实现非法干涉之目的。

其次,跨国机制与国际机制的区分克服了国际关系演变的线性历史观,而赋予其一个立体观的时代模式。这是因为有了跨国机制之后,国际关系的演变就再也不只是国家之间关系的线性结盟(指从国际联盟到联合国)或循环往复了,而是有了一个整合的或一体化合作式的国家内政协调的新维度。它也许刚刚萌芽,也许已经潜移默化地演变了许多年,但它毕竟冒出了历史的地平线并进入大众视野。

最后,全球深度治理是跨国机制与国际机制的结合。在笔者看来,全球深度治理将是一个可以落实的实践方案,而不仅是争取公平全球化的社会正义宣言。跨国机制解决问题,国际机制带来秩序,这大约是康德在《永久和平论》中也没有预见到的前景,而它有可能成为现实。

〔1〕The UN Commission on Global Governance,OurGlobalNeighborhood,Oxford University Press,1995,p.2.

〔2〕J.N.Rosenau,“Governance,order and change in world politics”,J.N.Rosenau and E.O.Czempiel(Eds),GovernancewithoutGovernment:OrderandChangeinWorldPolitics,Cambridge:Cambridge University Press,1992,pp.1-29.

〔3〕参见[美]詹姆斯·N.罗西瑙主编:《没有政府的治理》,张胜军、刘小林等译,江西人民出版社2001年版。

〔4〕GlobalGovernance2025:AtaCriticalJuncture,ReportbyNationalIntelligenceCouncilandtheEUInstituteofSecurityStudies,p.iv,http://info. publicintelligence.net/GlobalGovernance2025.pdf.

〔5〕R.O.Keohane,“Governance in a partially globalized world”,AmericanPoliticalScienceReview,95(1),2001,pp.1-13.

〔6〕数据取自TheWorldTreatyIndex-ResearchProgramme,University of Washington,1998。

〔7〕Robert Cox,“Global Perestroika”,In:R.Miliband and L.Panitch(Eds),NewWorldOrder,London:Merlin Press,1992,pp.26-45.

〔8〕A.-M.Slaughter,“The real new world order”,ForeignAffairs,76(5),1997,pp.183-197.

〔9〕[英]戴维· 赫尔德:《重构全球治理》,载《南京大学学报》(哲学、人文科学、社会科学),2011年第2期,第23页。

〔10〕See A.Moravcsik,TheChoiceforEurope.SocialPurposeandStatePowerfromMessinatoMaastricht,Ithaca,NY:Cornell University Press,1998.

〔11〕参见张胜军:《国际刑事法院的普遍管辖权与自由主义国际秩序》,载《世界经济与政治》,2006年第8期,第22-24页。

〔12〕Weisman,S.R.,World Bank struggles with identity crisis,InternationalHeraldTribune,May 2007,http://www.iht.com/articles/2007/05/22/business/bank.php.

〔13〕“The OECD,Globalisation and Innovation:Responding to a Changing Global Economy” Speech by Angel Gurría,OECD,http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_34487_40059006_1_1_1_1,00.html.

〔14〕“Chair’s summary of the OECD Council at Ministerial Level” OECD,May 2007,http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_201185_38604566_1_1_1_1,00.html.

〔15〕2002年成立的国际刑事法院似乎接近这样的深度治理制度,但是由于其复杂的程序和执行上的困境,最多可算作不完备的深度治理制度。

〔16〕参见俞正樑:《全球性问题与国家》,载《国际展望》,2011年第4期。

〔17〕K.J.Holsti,“Change in the international system:interdependence,integration and fragmentation”.In O.R.Holsti,R.M.Siverson and A.L.George(Eds),ChangeintheInternationalSystem,Boulder,CO:Westview,1980,pp.23-53.

〔18〕Francis M.Deng and others,SovereigntyasResponsibility:ConflictManagementinAfrica,Brookings,1993,pp.14-20.转引自:[美]布鲁斯·琼斯等:《权力与责任——构建跨国威胁时代的国际秩序》,秦亚青等译,世界知识出版社2009年版,第9页。

〔19〕http://pkunews.pku.edu.cn/sdpl/2008-03/04/content_120385.htm.

〔20〕Bruce Jones,Carlos Pascual and Stephen J.Stedman,PowerandResponsibility:BuildingInternationalOrderinanEraofTransnationalThreats,U.S.Politics,InternationalRelations,Brookings Institution Press,2008 c.300pp.

〔21〕关于责任主权的争论,参见拙著《跨国威胁时代的责任主权——一种发展中国家的视角》,载《中国战略观察》,2009年第6期。此外,关于相互性责任主权,笔者拟专门撰文阐述。

〔22〕H.Bull,TheAnarchicalSociety:AStudyofOrderinWorldPolitics,Basingstoke and London:Macmillan,1977.

〔23〕U.Menzel,GlobalisierungversusFragmentierung,Frankfurt am M:Suhrkamp.转引自M ichael Zurn,“Globalization and global governance:from societal to political denationalization”,EuropeanReview,Vol.11,No.3,1998,p.356.

〔24〕R.W.Cox,“Democracy in hard times.economic globalization and the limits to liberal democracy”,In A.McGrew(Ed.),TheTransformationofDemocracy:GlobalizationandTerritorialDemocracy,Cambridge Polity Press,1997,pp.49-72.

〔25〕H.-G.Betz,RadicalRight-WingPopulisminWesternEurope,Basingstoke:Macmillan,1994.

〔26〕A.D.Smith,NationalismintheTwentiethCentury,Oxford:Oxford University Press,1979.

〔27〕R.A.Dahl,“A democratic dilemma:system effectiveness versus citizen participation”,PoliticalScienceQuarterly,109(1),1994,pp.23-34.

〔28〕C.Joerges,“The emergence of denationalized governance structures and the European Court of Justice”, ARENA Working Paper 16,Oslo,1996.

〔29〕转引自Ian Goldin and Tiffany Vogel,Global Governance and Systemic Risk in the 21st Century:Lessons from the Financial Crisis,GlobalPolicy,Volume 1 ,Issue 1,January 2010。

〔30〕Held D.,“Reframing global governance :apocalypse now or reform !”,in Held.D.and A.McGrew,GlobalizationTheory,Cambridge,UK:Polity Press,2006,p.240.

〔31〕对方法论国家主义的批评,参见[德]乌尔里希·贝克:《全球化时代的权力与反权力》,广西师范大学出版社2004年版,第44-48页。顺便指出该书中文版将方法论国家主义翻译为方法论民族主义。但因为国家才是近现代政治学的基石,笔者认为在更普遍的意义上使用方法论国家主义这一术语更为合适。

〔32〕National Intelligence Council and the EU Institute of Security Studies,GlobalGovernance2025:At a Critical Juncture,p.19.

〔33〕Castells,Manuel,GlobalGovernanceandGlobalPolitics,THE 2004 ITHIEL DE SOLA POOL LECTURE,http://www.apsanet.org/imgtest/2005Global-Castellas.pdf

〔34〕图中跨国问题和国际问题的交集是全球问题,由于本人技术有限,中间的交集不能以另一颜色填充。

〔35〕Held,D.,McGrew,A.G.,Goldblatt,D.,and Perraton,J.,GlobalTransformations:Politics,EconomicsandCulture,Palo Alto:Stanford University Press,1999.

〔36〕[英]戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁主编:《全球化理论——研究路径与理论论争》,社会科学文献出版社2009年版,第229页。

〔37〕同上。

〔38〕Gordon L.Anderson,“Global governance after September 11,2001”,InternationalJournalonWorldPeace,Dec 2001,Vol.18,issue 4,p.75.

〔39〕[英]德克·梅斯纳、[德]约翰·汉弗莱:《全球治理舞台上的中国和印度》,载《世界经济与政治》,2006年第6期,第7页。

〔40〕D.Rodrik,HasGlobalizationGoneTooFar?Washington,D.C.:Institute for International Economics,1997;C.Maggi and D.Messner(eds.),GobernanzaGlobal.UnaMiradadesdeAméricaLatina,Caracas:Nueva Sociedad,2002.转引自同上。

〔41〕巴西前总理卢拉:《实现共同发展和全球治理的巴西之路》,2009年20国集团匹兹堡峰会(英文),约翰·科顿、麦德琳·科赫编辑,www.g20.utoronto.ca/newsdesk。

〔42〕EU Regional Policy Partnership for the Horn of Africa,2007,http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r13004_en.htm.

〔43〕“The DCDC Global Strategic Trends Programme-Out to 2040”,Ministry of Defence,February 2010.

〔44〕“Failed States Index 2009” Foreign Policy,June 2009,http://www. foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_states_index_interactive_map_and_rankings.

〔45〕“A more secure world:Our shared responsibility”,Report of the UN Secretary General’s High-level panel on Threats,Challenges and Change,United Nations,2004,p.47,http://www.un.org/secureworld/.