渤海底水油田泡沫控水锥技术研究与应用

2013-12-23徐国瑞

徐国瑞

(中海油田服务股份有限公司油田生产研究院,天津300450)

我国渤海部分底水油田原油黏度较大、储层发育、大段笼统防砂、多层合采、油藏非均质性严重、底水能量强,在生产中由于采油强度较高,产液量大,往往造成底水的快速锥进,一旦底水突破后,由于水油流度比的差异造成油井含水急剧上升,产油量急剧减少。对于此类油田,可以采用泡沫控水锥技术抑制底水的锥进:将大量泡沫高压注入到生产井,造成近井地带压力上升,将水锥下压直至原始油水界面附近,并且在井筒周围的高含水区域形成一定范围的泡沫富集带[1]。由于泡沫具有遇水稳定,遇油消泡的油水选择性[2-8],所以在高含水水层会稳定存在,使泡沫抑制或减缓水锥的再次锥进;而泡沫在油层中容易破灭,不会阻止原油的产出,从而达到控水增油的目的。

本文通过泡沫扫描方法、多孔介质内泡沫动态阻力因子测试、封堵能力评价、提高采收率评价等手段对泡沫生成、稳定性、封堵效果等进行了研究。

1 泡沫室内实验研究

1.1 泡沫配伍性评价

1.1.1 实验材料 阴离子型起泡剂PO-FA150,油田海管水、产出水及水源井水。

1.1.2 实验方法 将不同水体按照一定比例混配,然后加入起泡剂,放置在60 ℃环境下恒温24h,观察溶液是否有沉淀现象,并测量溶液的NTU(散射浊度)值。

1.1.3 结果分析 起泡剂在各种水体之间的配伍性 实 验 结 果 如 表1所 示。起 泡 剂PO-FA 1 5 0在 水体中NTU 值均小于20,没有沉淀及悬浮物存在,配伍性良好,不会对地层造成伤害,符合地层要求。

表1 起泡剂在各种水体之间的配伍性Table 1 Compatibility of foam agent and water

1.2 泡沫浓度筛选及稳定性评价

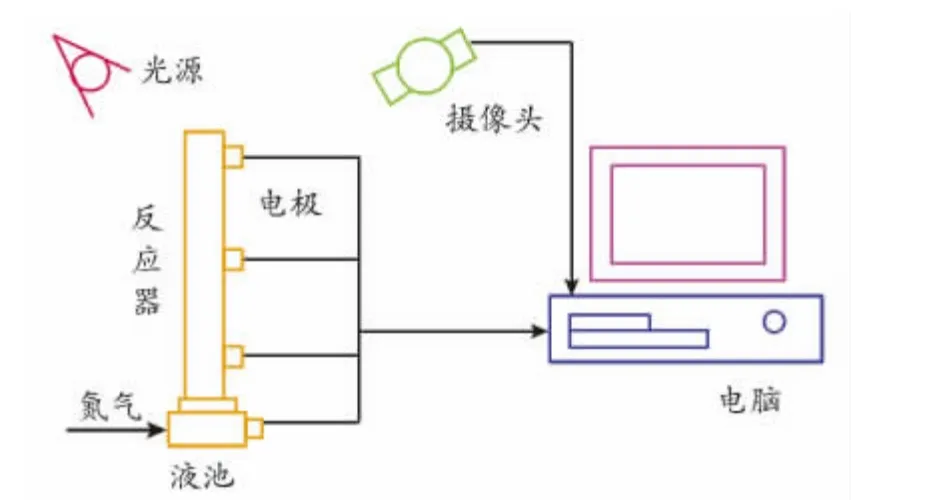

1.2.1 实验材料及仪器 实验用起泡剂为POFA150,实验用水为油田产出水。实验仪器为法国产泡沫扫描仪FOAMSCAN,此仪器通过对电导率测量及反应器色差分析记录泡沫衰败过程和携液量变化趋势,可以准确地测量泡沫体系发泡量、半衰期、携液系数等参数。其基本结构如图1所示。值最大,泡沫稳定性效果最好。因此选定0.5%为起泡剂最优质量分数。

图1 FOAMSCAN 装置示意图Fig.1 Schematics of FOAMSCAN

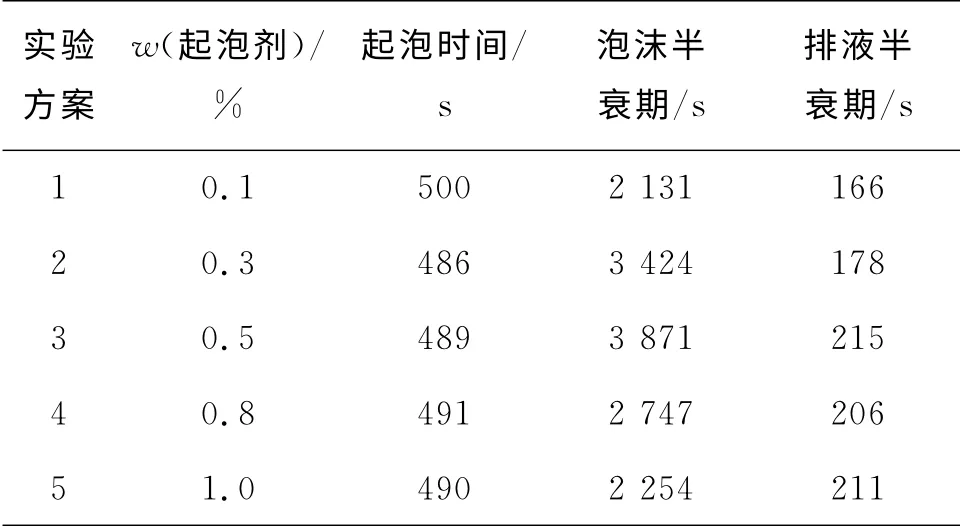

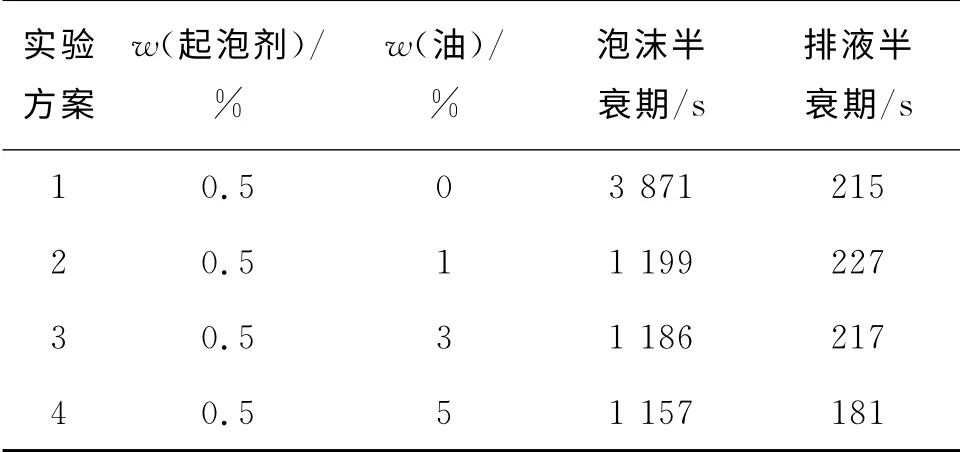

表2 起泡剂评价实验数据Table 2 Experiment results of foam agent

1.3 泡沫封堵性能评价

1.2.2 实验方法 首先将配制好的起泡剂溶液加入液池内,然后从液池底部匀速注入氮气,在反应器内会逐渐产生泡沫。在产生泡沫的过程中,液面会逐步的通过4个电极,其中最底部的电极表征盛液池中液体的体积,其他3个电极,测试不同位置的电导率,用来表征各个位置的泡沫携液参数。当泡沫体积达到最高时,自动停止注气,泡沫开始排液并衰败。配套软件可自动记录并计算泡沫半衰期和排液半衰期。

1.2.3 结果分析 实验测定了起泡剂PO-FA150在5个不同质量分数(0.1%、0.3%、0.5%、0.8%和1.0%)条件下的泡沫半衰期和排液半衰期,实验结果见表2。由表2 可知,起泡剂质量分数为0.5%时,泡沫半衰期为3 871s,排液半衰期为215s,数

泡沫控制底水水锥主要是依靠泡沫的在水层的封堵性能,因此泡沫的堵水性能显得尤为重要。实验通过测定阻力因子评价泡沫的封堵性能。阻力因子是衡量泡沫封堵效果的重要指标,其定义为注泡沫时物理模型两端的驱替压差Δpf与水驱时的基础压差Δpw的比值,如下所示:

FR=Δpf/Δpw

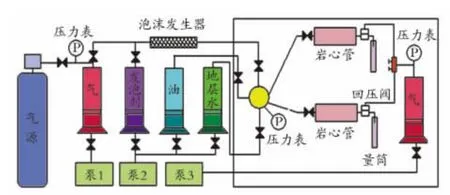

1.3.1 实验材料及仪器 实验用起泡剂POFA150,油田产出水。实验温度为60 ℃,岩心渗透率为20μm2,起泡剂为PO-FA150,质量分数为0.5%,气液体积比为1∶1和2∶1,实验回压为4.0 MPa。实验装置如图2所示。

1.3.2 实验方法 连接实验流程,先测试模型两端水驱压差Δpw,再将气体和起泡剂按设定气液体积比注入模拟岩心管中,记录模型管两端压差Δpf,计算泡沫阻力因子。

图2 实验流程Fig.2 Schematics of experimental setup

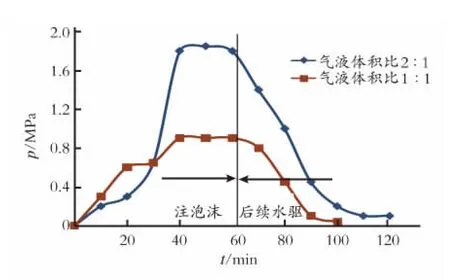

1.3.3 结果分析 阻力因子测试结果如表3所示,驱替压力曲线如图3所示。由表3和图3可知,气液体积比为1∶1和2∶1时的阻力因子分别为45和90,所以当气液体积比为2∶1时,泡沫就有更强的封堵和耐冲刷能力。因此优选气液体积比2∶1为工艺参数。

表3 阻力因子测试结果Table 3 Results of resistance factor

图3 泡沫驱替压差随驱替时间的变化Fig.3 Relationship between foam displacement pressure and time

1.4 泡沫对油敏感性评价

泡沫对油的敏感性是实现泡沫选择性封堵的首要条件。泡沫具有“遇油消泡”,“遇水稳定”的特性才能实现封堵底水,不封堵产油层的目的。泡沫抗油性实验主要考察泡沫对原油的敏感程度,即原油对泡沫的破坏程度。

1.4.1 实验材料及仪器 实验用模拟油为正辛烷;起泡剂PO-FA150,质量分数为0.5%。实验仪器为泡沫扫描仪FOAMSCAN。

1.4.2 实验方法 将定量的模拟油加入到起泡剂溶液中,然后使用FOAMSCAN 评价泡沫半衰期和排液半衰期。1.4.3 结果分析 泡沫抗油性实验结果如表4所示。从表4中可以看出,油对泡沫的性能有较大的影响,尤其在泡沫半衰期方面。无油时泡沫半衰期为3 871s,含油质量分数为1%、3%、5%时泡沫半衰期分别下降为1 199、1 186、1 157s,可见油的存在使得泡沫半衰期明显下降。泡沫遇油消泡的原因在于:油水界面张力远小于水的表面张力,当两个界面共存时,界面能按自动减小规律变化,这样大量起泡剂由水表面迁移到油水界面,从而使原有泡沫(膜)失去表面活性剂的保护作用而破坏。实验表明泡沫对油敏感,具有遇油消泡的特性,从而使泡沫在油藏中具有“堵水不堵油”的选择性封堵作用。

表4 泡沫抗油性实验数据Table 4 Foam performance of oil resistance

2 泡沫控水锥技术的应用

泡沫控水锥技术在渤海QHD32-6油田进行了现场首次实施。QHD32-6油田属于河流相储层,构造平缓,天然能量强,边底水活跃,生产中极易形成底水或次生底水水锥,造成水淹现象突出。措施前综合含水率已高达85%以上,而采出程度低于5%。大部分油井在生产一段时间后底水锥进严重,含水率急剧上升,严重影响了油田的正常开发。

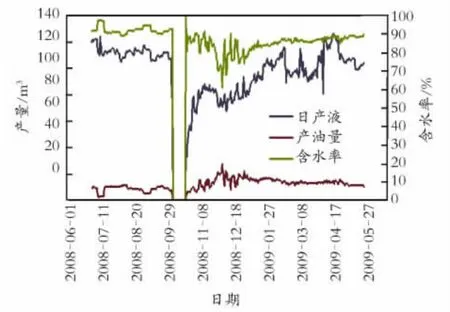

措施油井在投产初期日产液86 m3/d,含水率为2%;生产7个月后含水率突然升至77%,表现出明显的底水锥进现象;此后含水率比较稳定,上升比较缓慢。措施前日产液139m3/d,含水率为92%。泡沫控水锥作业施工采用地下发泡的方式,共注入泡沫体积约4 000m3,处理半径约30m。措施收到了明显的增油降水效果(见图4)。措施前后对比表明,油井含水率下降了15%,产液量下降至100m3/d,日增油8 m3左右,动液面与措施前相比下降了200m 左右,生产参数稳定,效果良好,措施有效期超过8个月。措施后油井实现了日平均增油8 m3的效果,同时日平均产水量减少约40m3,累计增油约2 000m3,达到了控水增油的目的。

3 结论

(1)通过采用泡沫扫描方法研究了泡沫的稳定性及抗油性,使实验数据准确可靠。

(2)通过泡沫扫描方法、多孔介质内泡沫动态阻力因子测试、封堵能力评价、提高采收率评价等手段对泡沫生成、稳定性、封堵效果等进行了研究。研究表明泡沫具有良好的封堵效果和油水选择性,确定起泡剂质量分数为0.5%和气液体积比为2∶1为工艺最佳参数。

(3)泡沫控水锥技术在海上油田首次应用成功。措施井降水增油效果明显,取得了较好的增产效果,显示出良好的应用前景。但此项技术在海上底水油田的应用还属于起步阶段,研究手段、工艺设备等还有待继续深入。

图4 措施油井生产曲线Fig.4 Production curve of well

[1] 庞占喜,程林松,陈月飞,等.常规稠油底水油藏氮气泡沫控制水锥技术研究[J].石油学报,2007,28(5):99-103.

[2] 李兆敏,李冉,刘伟,等.泡沫在油气田开发中的应用及展望——泡沫流体在近井及地层中的应用(II)[J].油田化学,2013,30(1):157-158.

[3] 岳玉全,郑之初,张世民.氮气泡沫驱发泡剂优选及油层适应性室内实验[J].石油化工高等学校学报,2010,23(3):79-85.

[4] 赵淑霞,彭彦素,于红军,等.氮气泡沫驱提高高渗透特高含水油藏采收率技术[J].油气地质与采收率,2010,17(2):74-76.

[5] 孟祥海,籍宁,张云宝,等.海上油田细分层注水用泡沫体系优选实验研究[J].海洋石油,2010,30(4):81-85.

[6] 王喻,王冲,牛忠晓,等.泡沫驱油中起泡剂W-101的筛选与评价[J].石油化工高等学校学报,2013,26(5):50-54.

[7] 张颖,黄子俊,陈月飞,等.绥中36-1油田D27井氮气泡沫分流酸化效果研究[J].海洋石油,2009,29(2):42-47.

[8] 刘中春,侯吉瑞,岳湘安,等.泡沫复合驱微观驱油特性分析[J].石油大学学报:自然科学版,2003,27(1):49-53.

[9] 颜五和,谢尚贤,韩培惠.泡沫与泡沫驱油[J].油田化学,1990,7(4):380-385.

[10] 彭昱强,沈德煌,徐绍诚,等.氮气泡沫调驱提高稠油采收率实验[J].油气地质与采收率,2008,15(4):59-61.

[11] 曹正权,马辉,姜娜,等.氮气泡沫调剖技术在孤岛油田热采井中的应用[J].油气地质与采收率,2006,13(5):75-77.

[12] 范治成,刘慧卿,张红玲,等.井楼油田稠油油藏氮气泡沫调剖室内实验[J].石油钻采工艺,2009,31(2):74-78.