有毒有害食品犯罪的量刑偏向考证*——兼及刑事政策导向与法规范性之协调

2013-12-23孙万怀李高宁

孙万怀 李高宁

(华东政法大学,上海200042)

一、问题的提出——有毒有害食品犯罪的打击态势与打击特征

2011年通过的《刑法修正案(八)》对涉及食品安全类的犯罪进行了全面的修改,1这也体现了我国刑法对食品安全类犯罪所持的积极规制的态度。不仅于此,在现实司法过程中也体现了这样的态度。“2008年,全国法院共审结生产、销售不符合卫生标准的食品案件和生产、销售有毒、有害食品案件84件,生效判决人数101人;2009年共审结此类案件148件,生效判决人数208人;2010年共审结此类案件119件,生效判决人数162人;2011年1月至10月已审结此类案件173件,生效判决人数255人。除此之外,还有大量的危害食品安全犯罪案件依照法律规定的生产、销售伪劣产品罪,以危险方法危害公共安全罪,非法经营罪等罪名追究了刑事责任。”2“2012年1月至6月,全国法院共受理生产、销售有毒、有害食品、不符合卫生标准的食品、不符合安全标准的食品案330件,审结276件,生效判决人数425人。”32011年5月27日,最高人民法院再次发出通知,要求各级人民法院进一步加大力度,依法严惩危害食品安全及相关职务犯罪。该通知指出,食品安全关系人民群众切身利益,关系国计民生、社会稳定和中国特色社会主义事业长远发展。中央高度重视食品安全,要求对违法生产、销售伪劣产品,严重扰乱市场,危及人民群众利益甚至生命的犯罪行为,务必依法严惩,公开审判,营造坚决打击危害食品安全犯罪行为的社会氛围。42011年11月24日,最高人民法院公布了4起危害食品安全犯罪的典型案例,5提供了具体的裁判样本。在当前食品安全堪忧的时候,运用刑法,重视对食品安全犯罪进行打击十分必要,也与宽严相济刑事司法政策的宗旨吻合,但是在贯彻刑事政策的过程中,合法性的要求也不应被忽视。笔者选取食品犯罪中最为严重的生产、销售有毒、有害食品罪为研究对象,通过对具体司法判例的研究发现,我国目前司法实践中对有毒有害食品类犯罪行为在定罪和量刑中存在不足。

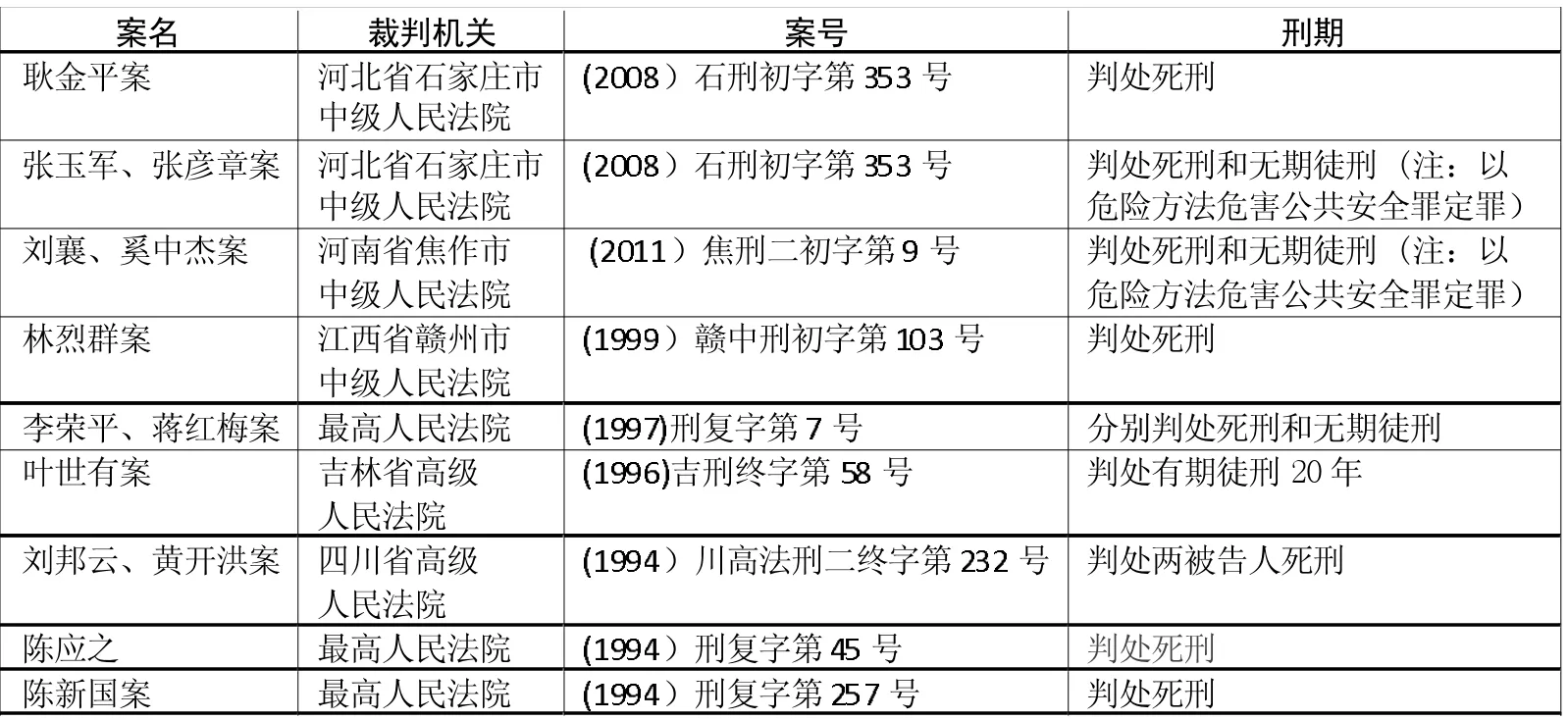

笔者从北大法意上共收集了40余起相关司法判例进行分析,其中判处10年以上以至无期徒刑、死刑的有9例,约占总数的20%,这9例中有8例为判处死刑或无期徒刑(具体参见表1)。判处3年以下有期徒刑及拘役的共有34例,约占总数的78%,其中有16例判处了缓刑(参见表2、表3);而判处3年以上10年以下有期徒刑的仅有1例,占总数的2%。6上述统计结果显示在有毒有害食品犯罪的量刑中存在两个极端,对基本犯罪判处的刑罚较轻,大量适用缓刑;对加重结果情节判处刑罚较重,频繁适用死刑,体现了轻轻重重的政策倾向。

表1 10年以上有期徒刑、无期徒刑及死刑的案例

表2 3年以下有期徒刑及拘役(适用缓刑)的案例

案名images/BZ_149_493_306_510_340.png 裁判机关images/BZ_149_835_306_852_340.png 案号images/BZ_149_1238_306_1255_340.png 刑期images/BZ_149_1731_306_1748_340.png任卫东案 河南省夏邑县人民法院 (2011)夏刑初字第172 号 判处有期徒刑6 个月,缓刑1 年 黄宗斌案 福建省古田县人民法院 (2011)古刑初字第68 号 判处有期徒刑1 年6 个月,缓刑2 年 赵广明案 河南省内黄县人民法院 (2010)内刑初字第348 号 判处有期徒刑3 年,缓刑3 年 余祖强、 余珍凤案 福建省泉州市丰泽区人民法院 (2002)丰刑初字第22 号 分别判处有期徒刑2 年,缓刑2 年 陈国祥案 河南省沁阳市人民法院 (2011)沁刑初字第307 号 判处拘役6 个月,缓刑1 年 孙占其案 河南省沁阳市人民法院 (2011)沁刑初字第297 号 判处拘役3 个月,缓刑6 个月

表3 3年以下有期徒刑及拘役(不适用缓刑)的案例

需要说明的是,在有毒有害食品犯罪中,包括为严惩犯罪分子而判处以危险方法危害公共安全罪的判例。比如2008年的“三鹿奶粉”案件和2011年11月最高人民法院公布的四起危害食品安全犯罪的典型案例之一的“瘦肉精”案件,本文一并统计。

二、有毒有害食品犯罪量刑中的轻轻重重倾向之质疑

(一)治理有毒有害食品犯罪中体现了轻轻重重的量刑思路

通过对以上有毒有害食品犯罪40余起判例的研究分析可以发现,一方面,在当前的打击态势下,对于社会影响比较大、危害后果比较严重的有毒有害食品犯罪,司法实践中具有明显的重者更重的倾向。具体而言,因生产、销售有毒有害食品犯罪被判处10年以上的6个判例中被判处无期徒刑或者死刑的有5例,比例高达80%以上。此外,我国的相关刑事政策也充分体现了对有毒有害食品犯罪的惩罚之高压态度,如2011年5月27日最高人民法院《关于进一步加大力度,依法严惩危害食品安全及相关职务犯罪的通知》中明确指出:“对于致人死亡或者有其他特别严重情节,罪当判处死刑的,要坚决依法判处死刑。”另一方面,对于危害较小的有毒有害食品犯罪中体现了轻者更轻的倾向。具体而言,因生产销售有毒有害食品罪被判处3年以下有期徒刑及拘役的34个判例中有16例适用了缓刑,比例高达47%。其中被判处缓刑的犯罪分子一般仅仅实施了生产销售有毒有害食品的行为,尚未造成危害后果;同时个别犯罪分子又主动投案,如实供述自己的犯罪事实,成立自首;且认罪态度好,确有悔罪表现,具备了依法可从轻处罚或酌情从轻处罚的情节,故针对这些社会危害性较小的犯罪适用了缓刑。可见,我国治理有毒有害食品犯罪中体现了轻轻重重的量刑思路。

在理论上,我国也有学者大力推崇轻轻重重的刑事政策,甚至认为我国现行的宽严相济的刑事政策就是轻轻重重的具体体现。如有学者指出宽严相济刑事政策是国际范围内“重重轻轻”两极化刑事政策的中国化。7有学者认为,两极化的刑事政策在我国称为“宽严相济”。8笔者认为宽严相济的刑事政策与轻轻重重的两极化刑事政策存在很大差异,不能将二者等同视之,而且我国目前的社会现实和法治环境也不同于美国当年提出轻轻重重刑事政策的社会背景,因此不能简单移植和适用。

首先,轻轻重重刑事政策有其产生的独特背景。轻轻重重是西方国家秉承的一种刑事政策,又称为两极化的刑事政策。正如有学者指出:“对于重大犯罪及危险犯罪,采取严格对策之严格刑事政策;对于轻微犯罪及某种程度有改善可能性的,采取宽松对策之宽松刑事政策。如此之政策,亦称刑事政策之两极化。”9轻轻重重的刑事政策是在特定的社会背景下产生的。其产生的原因之一是对矫正刑现状的不满。两极化的刑事政策产生于20世纪70年代的美国,此前美国奉行的是矫正刑。但是矫正刑导致刑罚惩罚的异化,矫正刑打着预防犯罪的旗号完全抛弃了报应刑的观念,最终没有达到预防犯罪的效果,而且导致放纵犯罪的结果。矫正刑的现状使得民众对其大为不满,在这种背景下轻轻重重的刑事政策登上了舞台。有学者指出:“矫正刑在理论上的缺陷和实践中的滥用,最终导致美国的刑事政策在20世纪70年代中期发生了转向,催生了美国的两极化刑事政策的诞生”。10其产生的原因之二是刑法资源不足。矫正刑要求刑罚执行的过程中需要根据不同类型的犯罪人对症下药,通过个别矫正达到预防犯罪的目的。美国有学者提出为了达到预防犯罪的目的应当将监狱改造成医院。11但这必然会加大资源的投入,一般民众对加大资源的投入用于犯罪分子改造存在不满。刑罚报应正义的缺失必然导致社会公平正义价值的颠覆,纳税人不愿意在犯罪人的改造中再投入更多的资源,而有限的资源又不足以实现矫正犯罪的效果,这种恶性循环导致社会上严惩罪犯的呼声日高。正如有学者指出:“20世纪70年代中期以后,缺乏安全感的美国公众要求严惩严重犯罪的呼声日趋强烈,迫使这些国家通过加重刑罚来作出反应。强调惩罚要与犯罪的严重性相适应。”12其产生的原因之三是犯罪数量猛增。20世纪70年代,美国犯罪率上升导致其刑事政策上的转变。13特别是在“9·11”事件后,美国政府的理念产生了剧变。其在刑事政策上表现为被视为美国精神象征的个人自由理念在某种程度上发生了动摇,或者说美国政府和民众要在个人自由与公共安全价值之间重新寻求一种平衡。14

这些独特的背景目前在我国是不存在的,具体而言,“2008年,全国法院共审结生产、销售不符合卫生标准的食品案件和生产、销售有毒、有害食品案件84件,生效判决人数101人;2009年共审结此类案件148件,生效判决人数208人;2010年共审结此类案件119件,生效判决人数162人;2011年1月至10月已审结此类案件173件,生效判决人数255人。”15由以上数据可看出,我国的食品安全案的数量和受刑罚处罚的人数虽然是递增的,但并没有爆炸式的增长。关于矫正刑的弊端在我国也并不存在,因为我国目前的矫正刑正处在初创阶段,《刑法修正案八》刚刚确立对缓刑和判处管制的人适用社区矫正。综上,目前我国的现状与美国当时产生两极化刑事政策的社会背景存在极大的不同。

其次,我国的宽严相济刑事政策并不等同于轻轻重重的刑事政策,宽严相济刑事政策有其独特的产生背景和涵义,因此不能以二者相同来论证轻轻重重倾向的合理性。2006年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中指出:“依法严厉打击严重刑事犯罪活动,着力整治突出治安问题和治安混乱地区,扫除黄赌毒等社会丑恶现象,坚决遏制刑事犯罪高发势头。实施宽严相济的刑事司法政策,改革未成年人司法制度,积极推行社区矫正。”这一纲领性文件确立的宽严相济刑事政策是建立在以下基准之上的:其一,对于严重刑事犯罪的打击并没有被包含在宽严相济刑事政策的范围之中。其二,对于非严重刑事犯罪才存在一个宽严相济的问题,该决定将宽严相济政策与改革“未成年人司法制度”与“积极推行社区矫正”放在同一语序中,说明宽严相济政策的核心在于“以宽济严”,也就是说宽严相济刑事政策是对以前“严打”政策的一种纠正。其三,宽严相济刑事政策是一个“司法”政策,这是该决定所明示的,是不能随意扩张的。其四,对严重刑事犯罪的打击必须“依法”而行,不能超越法律;而宽严相济的政策又是一个“司法”政策。显然,该决定只是针对特定领域而形成的一种刑事政策,而且也不能够理解为一种重重轻轻的政策。尤其是针对一种犯罪采取不同的政策显然也不是政策的应有内涵。对任何犯罪的打击都应当严格依照法律进行。对于严重的犯罪适用严厉的刑罚本就是刑法应有之义。

既然党的纲领性文件也是从宽和严的视角来解读宽严相济政策的,所以宽严相济政策与重重轻轻不是一回事。即使从基本语义上来说,对于宽严相济刑事政策的理解也应当是:“严,就是要严厉打击严重刑事犯罪。对危害国家安全犯罪、黑社会性质组织犯罪、严重暴力性犯罪以及严重影响人们群众安全感的多发性犯罪必须严厉打击,决不手软。宽,就是要坚持区别对待,该宽则宽,对情节轻微、主观恶性不大的犯罪人员,尽可能给他们改过自新的机会,依法从轻减轻甚至免除处罚,宽大处理。”16陈兴良教授对宽严相济的刑事政策做出了更为精辟的解释。他认为,要想理解宽严相济的刑事政策必须对宽严相济刑事政策中的三个关键字即“宽”、“严”、“济”加以科学界定。所谓宽指的是刑罚的宽缓,可以分为该轻而轻和该重而轻;所谓严是指严格或者严厉。宽严相济刑事政策的核心在“济”,这里的济是指宽与严之间的救济、协调和结合之意。17上述分析可知,轻轻重重的刑事政策与宽严相济的刑事政策存在极大的差异,两极化刑事政策要求对重罪和轻罪分别采用更加严厉和更加宽缓的政策,轻轻重重是相互分立的两极。而宽严相济并非是宽与严之间的两极分化,而是要求两者有机的结合,严厉与宽缓互济、互补。

综上,我国的社会现实决定了盲目移植轻轻重重刑事政策很可能带来水土不服,也很可能在不能很有效地解决目前高发的食品安全犯罪的基础上产生其他问题。如上所述,在同一罪名中针对不同情节适用宽严相济刑事政策也不具有合法性和合目的性,因此对于这种因社会管理失范所引起的高发犯罪,在严厉打击的过程中仍应以最基本的罪刑均衡原则为最高准则,如此方能做到不枉不纵。

(二)有毒有害食品犯罪量刑中必须坚持罪刑均衡原则

1.有毒有害食品犯罪中基本情节适用轻刑时应防止过轻

在笔者收集的40余起案例中,因生产、销售有毒有害食品罪被判处三年以下有期徒刑及拘役的共有34例,占总数的78%;同时在这34个案例中有16例适用了缓刑,比例高达47%。可见,我国司法实践中对于有毒有害食品犯罪的基本情节普遍的适用了轻刑,其中适用缓刑的比例过大,体现了“轻者更轻”的倾向。笔者认为,对基本情节适用轻刑虽然是合理的,但是应防止过轻。第一,有毒有害食品犯罪中缓刑的适用有滥用的倾向。缓刑是我国刑法确立的重要刑罚制度之一,是惩罚与宽大相结合的基本形势政策在刑法运用中的具体化。18在我国适用缓刑必须要求犯罪分子的犯罪情节较轻,并有悔罪表现,且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,对其适用缓刑确实不致再危害社会。19通过对上述16例适用缓刑的案件进行分析,发现仅有10例具备自首情节且认罪态度良好,确有悔罪表现,依法可适用缓刑;但是另外6例中除了具备有毒有害食品犯罪基本情节之外,犯罪分子完全不具备悔罪表现,不符合缓刑适用的实质条件,对其适用缓刑是不恰当的。比如福建省泉州市余祖强、于珍凤案20,两被告人对检方的指控作了无罪辩护,且在开庭后对案件事实有翻供现象,可见被告人完全没有悔罪表现,更没有从轻处罚情节,但是法院最终以被告人于珍凤以书面形式较为深刻表达了其悔意为由对其适用缓刑,这是不妥当的。第二,对基本情节的刑罚适用时应以罪刑均衡原则为依据。有毒有害食品犯罪是具有严重社会危害性的犯罪行为,刑罚是对犯罪行为的否定性评价。罪刑均衡原则是确定刑罚程度的基本原则,是人们朴素的报应正义理念的具体体现。罪刑均衡原则的标准在于刑罚应当与犯罪性质相一致,刑罚应当与犯罪情节相一致,刑罚应当与犯罪人的人身危险性相适应。在罪刑均衡原则下应当防止极端轻刑主义倾向。刑法对有毒有害食品犯罪的基本情节规定了最高5年的有期徒刑,相对于生产销售不符合安全标准的食品罪、生产销售不符合标准的医用器材罪等一些商品类犯罪的基本犯罪情节最高3年有期徒刑的规定来说,该罪基本情节的最高法定刑明显要偏重些。同时,《刑法修正案八》也取消了原来有毒有害食品罪基本情节中的拘役刑。有毒有害食品犯罪作为行为犯,其社会危害性比较大,我国刑法对其基本情节也设立了较重的刑罚。故在有毒有害食品犯罪的基本情节的刑罚适用上应坚持罪刑均衡原则,根据犯罪人的不同犯罪情节,充分考虑行为的社会危害性和行为人的人身危险性,防止刑罚过轻。

2.有毒有害食品犯罪的加重情节追求重者更重的时候应当慎重

通过上述案例分析,因生产、销售有毒有害食品犯罪被判处10年以上的9个判例中被判处无期徒刑或者死刑的有8例,比例高达89%以上,体现了我国司法实践中具有明显的重者更重的倾向。此外,2011年5月27日最高人民法院《关于进一步加大力度,依法严惩危害食品安全及相关职务犯罪的通知》中明确指出,“对于致人死亡或者有其他特别严重情节,罪当判处死刑的,要坚决依法判处死刑”。2012年1月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法严惩“地沟油”犯罪活动的通知》要求准确把握宽严相济刑事政策在食品安全领域的适用,其明确指出:“在定罪量刑时,要充分考虑犯罪数额、犯罪分子主观恶性及其犯罪手段、犯罪行为对人民群众生命安全和身体健康的危害、对市场经济秩序的破坏程度、恶劣影响等。对于具有累犯、前科、共同犯罪的主犯、集团犯罪的首要犯罪分子等情节,以及犯罪数额巨大、情节恶劣、危害严重,群众反映强烈,给国家和人民利益造成重大损失的犯罪分子,依法严惩,罪当判处死刑的,要坚决依法判处死刑。”可见,我国目前对有毒有害食品犯罪,实际上是要求罚当其罪,罪刑均衡。对于“罪行极其严重的”,才适用死刑,这符合立法的基本要求。但是,对于哪些情节可以视为“罪行极其严重”,一定要审慎对待,把握严格的法律标准,不能因为“群众反映强烈”就强调重者更重,不惜动用重刑乃至死刑。因此,针对有毒有害食品犯罪的加重情节量刑时追求重者更重应当慎重。第一,罪刑均衡原则是量刑的基本原则,量刑过程中应当注重罪与刑的均衡,质言之,量刑的基础是罪名的社会危害性。对一个罪的社会危害性的评价应当是全面的,社会危害性主要包括客观危害和主观恶性,其中客观危害主要是行为对社会秩序的危害程度。生产、销售有毒有害食品犯罪属于经济类犯罪,作为行政犯的经济类犯罪是禁止恶,与作为自体恶的自然犯相比社会危害性要小。从主观恶性而言,生产、销售有毒、有害食品罪中行为人主观上主要是以牟利为目的,之所以在食品中添加有毒、有害物质是因为这种犯罪行为能够为其带来商业利益。其对危害结果的发生是放任的、否定的态度,故从罪过形式上,犯罪人对消费者的死亡只能是间接故意,相对于直接故意其主观恶性要小很多。且在间接故意的案件中,犯罪人间接故意的程度也有所不同,即对危害结果发生的放任程度有高有低。如“三鹿奶粉”案件中,三鹿集团的负责人发现“问题奶粉”后,紧急召开会议并决定“调集三聚氰胺含量20mg/kg左右的产品换回三聚氰胺含量更大的产品,并逐步将含三聚氰胺的产品通过调换撤出市场”,21可见犯罪人主观上对可能发生的危害后果的放任程度与不采取任何补救措施的完全放任存在着恶性上的差异,显然其主观态度的恶性并非罪大恶极。第二,前述两个通知中将“群众反映强烈”作为加重量刑的标准并不妥当。罪刑均衡原则要求影响量刑轻重的要素只能是犯罪人的人身危险性以及实施的犯罪所体现的社会危害性,而“群众反映强烈”作为民意的体现不应该作为量刑的依据。刑事司法的不可妥协性决定了民意在其中没有作用的空间,并且刑事案件的专业化特征也决定了民意的不宜擅入,在刑罚权不能让渡给被害人的情况下,让渡给民意是无法想象的。如果向民意妥协,虽然看起来暂时的维护了社会稳定,但实际上却是牺牲了法律的尊严和权威,最终也就牺牲了法律的正义。另外,在现代社会网络发达的情况下,何为真正的民意很难辨别。目前网络舆论已成为民意最重要的表现方式,但网络舆论所传播的事实往往是松散的,甚至没有经过质疑或论证,传播过程中不可避免的又带上了传播者的个人价值观和倾向性,客观性大打折扣,极可能误导民意。第三,前述两个通知中将累犯、前科、共同犯罪的主犯、集团犯罪的首要分子作为严惩的依据并不妥当。累犯是法定从重处罚情节,但是不能基于累犯而提高对犯罪惩罚的法定刑档次。前科并不是法定从重处罚情节,而共同犯罪中的主犯、集团犯罪中的首要犯罪分子在1997年《刑法》中已经不作为从重处罚的情节了。在罪刑均衡原则要求下应明确量刑的具体标准,不应将犯罪的社会危害性与行为人的人身危险性之外的因素考虑到量刑中。

三、有毒有害食品犯罪定罪中“量刑反制”的偏好及其否定

(一)有毒有有害食品犯罪中呈现出明显的“量刑反制”倾向

在三鹿奶粉案件中生产“奶蛋白”22的张玉军、张彦章等和河南“瘦肉精”案件中刘襄等被判处的罪名均是以危险方法危害公共安全罪。没有认定为生产、销售有毒、有害物质罪的原因在于行为人实施的是生产“奶蛋白”和“瘦肉精”这种添加物的行为,对象上不符合生产、销售有毒、有害食品罪,但是考虑到行为人明知其生产的“奶蛋白”和“瘦肉精”一经使用会危害到不特定多数人的生命健康权,仍然生产、销售,最终导致重大的危害后果,应当按照以危险方法危害公共安全罪论处。两个案件中值得思考的是,假如行为人生产的是有毒、有害的食品原料,出售给食品生产商进行添加,是否仍应定为以危险方法危害公共安全罪呢?笔者认为,对于生产、销售有毒有害的食品原料的行为认定为以危险方法危害公共安全罪是错误的。第一,以危险方法危害公共安全罪是指使用与放火、决水、爆炸、投放危险物质等危险性相当的其他危险方法,危害公共安全的行为。23在性质上,此罪是放火、决水、爆炸等罪的兜底性罪名;在犯罪构成上,此罪具有开放的构成要件。在认定该罪名时不仅要看结果上是否对不特定多数人的生命健康财产等造成损害,还要看行为上是否达到与上述危险方法危险性相当的程度。关于危险方法,有学者指出,危险方法同时涉及行为的自身属性与危害程度两个方层面。在性质上,“其他危险方法”必须等同于放火、决水、爆炸和投放危险物质,即行为本身一经实施就具备了难以预料、难以控制的高度危险性;在程度上,“其他危险方法”又必须达到放火、决水、爆炸和投放危险物质所能产生的同等危险状态,即足以威胁不特定或者多数人的生命、健康及重大财产安全。24换言之,危险方法并不是泛指所有危害公共安全的方法,只有那些与放火、决水、爆炸、投放危险物质相当的方法才是危险方法。25所谓“相当”仅指行为性质而不包括行为后果,因为能够造成严重后果的行为非常的,如果以后果相当来评价危险方法,则就此失去了此罪作为刑法规范的确定性机能。26因此,生产、销售有毒有害食品原料的行为虽然出现了危害大多数人生命健康的后果,但从行为性质上,生产、销售有毒、有害食品原料的行为不能等同于放火、决水、爆炸和投放危险物质等方法,即行为本身并不具有难以预料、难以控制的高度危险性。第二,这里需要澄清的逻辑认识误区是以结果来推定行为的危害性,进而影响定罪。这种逻辑推理是本末倒置的错误思维形式,而生产有毒有害食品原料的行为被认定为以危险方法危害公共安全罪时法院采纳的理由往往都犯了这类错误。正如在三鹿奶粉案件中,27法院认为张玉军等人将“蛋白粉”销售给石家庄三鹿集团股份有限公司等奶制品生产企业,对广大消费者特别是婴幼儿的身体健康、生命安全造成了严重损害。国家投入巨额资金用于患病婴幼儿的检查和医疗救治,众多奶制品企业和奶农的正常生产、经营受到重大影响,经济损失巨大。法院认定张玉军等人构成以危险方法危害公共安全罪的理由是张玉军的行为对广大消费者的身体健康和生命安全造成了严重损害的结果,而忽略了对行为本身性质及危害性的分析,是以结果影响定罪的体现。

笔者认为,对于生产、销售有毒有害的食品原料的行为被认定为以危险方法危害公共安全罪是典型的“量刑反制”现象。从犯罪流程上看,行为人基于主观恶性支配行为,因行为而产生危害结果,所以行为是结果发生的原因,结果不可能决定行为本身的危害性程度。针对生产、销售有毒有害食品原料的行为适用以危险方法危害公共安全罪,则走入了以结果来推定行为的危害性的误区,将以推定的行为的社会危害性作为量刑的标准,然后通过裁量之刑来制约罪名的认定,这严重违背了刑法的基本原理。

(二)“量刑反制”削弱了有毒有害食品犯罪定罪的确定性和规范性的标准

梁根林教授较早使用“量刑反制”的称谓。在讨论许霆案件中,他提出:“刑从(已然的)罪生、刑须制(未然的)罪的罪刑正向制约关系是否就是罪刑关系的全部与排他的内涵,抑或在这种罪刑正向制约关系的基本内涵之外,于某些疑难案件中亦存在着逆向地立足于量刑的妥当性考虑而在教义学允许的多种可能选择间选择一个对应的妥当的法条与构成要件予以解释与适用,从而形成量刑反制定罪的逆向路径?”28关于量刑反制定罪,学界存在肯定说与否定说之争。肯定说的主要观点是:第一,通过认定刑事责任的有无和高低来认识行为的实质,这是刑法的基本逻辑;第二,先定罪后定量的顺序推导不出正确定性是刑法的实质;第三,正确认定罪名,判断具体犯罪构成的形式差异性只有手段性意义,最终目的是以恰当的方式和形式评价犯罪的危害性、服务于刑事责任的量定。29否定说的主要观点是:第一,倘若先确定应当适用的法定刑,再确定罪名,要么使法定的构成要件丧失定型性,要么对案件作出不符合事实的认定;第二,弱化罪名的重要性,即在某个案件事实符合法定刑较重的犯罪构成时,为了判处相对较轻的刑罚,就认定法定刑较轻的犯罪,这容易违反罪刑法定原则;第三,在更多的情形下,弱化罪名的重要性的做法,不利于量刑的公正。绝大多数犯罪的法定刑都是适当的,因而在绝大多数案件中,都不可以弱化罪名的重要性,否则反而导致量刑的不公正;第四,除了畸重畸轻的情形外,对犯罪人判处几年徒刑合适,是不能凭对案件最基本情况的了解得出结论的。30

笔者认为,量刑反制的现象在现实司法中已经不局限在疑难案件中的“逆袭”,而是有泛化的倾向,这导致定罪与量刑关系的畸形异化,将定罪和量刑的因果关系反转,违背刑事法治理念。

首先,量刑反制违背了罪刑关系。刑法主要解决两大问题,即定罪问题与量刑问题。定罪与量刑是紧密相连先后有序的两个问题,定罪后才能量刑,司法实践正确的处理方式是根据刑法的规定先认定行为人实施的行为构成何种犯罪,确定罪名以后再根据刑法规定的该罪的法定刑认定行为人的宣告刑。正如有学者提出的:“定罪为量刑提供相应的法定刑是量刑得以存在的先决条件,也是防止重罪轻罚和轻罪重罚的基本保障。”32而主张量刑反制的学者指出:“判断罪名的目的,是以恰当的方式和形式评价犯罪的危害性、服务于量刑。刑法解决的是行为人刑事责任有无和大小的法律,其他所有中间过程,都服务于这一终极目的。”32笔者认为,上述学者的对“定罪与量刑之间是手段与目的关系”的理解,完全没有领会定罪与量刑这一关系的灵魂,因为它并没有吸收刑事法治的合理内核。量刑反制为了追求所谓的“个案正义”,也不能违背基本的罪刑关系、脱离案件的具体事实而根据应判处的刑罚来选择罪名,因为“不同的罪名对应的是不同的犯罪构成,而不同的犯罪构成来源于对截然不同犯罪事实的法律概括和提炼,出于量刑的目的更换罪名,否定了整个案件的事实,使定罪与量刑的逻辑关系产生根本性的错位”。33并且,定罪与量刑的合理配置归根结底是人类实践经验的产物,罪刑关系不合乎比例的情况虽然在所难免,但是应该通过刑法立法的完善和刑法解释来解决,而非擅自改变定罪与量刑之间的关系定位。若强行如此,必然把司法置于风险境地。量刑反制现象不仅颠倒了定罪在前量刑在后的顺序,而且量刑还影响到了定罪,违背了罪刑关系,应当予以摈弃。

其次,量刑反制违背罪刑法定原则,易造成刑事司法混乱。罪刑法定原则是刑法的基本原则,行为人实施的行为是否构成犯罪,构成何种犯罪,应当承担何种刑罚惩罚,都应当由刑法明文规定。量刑反制违背了罪刑法定原则,在量刑反制中定罪并不是刑法的明文规定而是行为应当承担何种处罚。质言之,行为人应当承担多重的处罚成为定罪的依据,或者应当判处多重的刑罚影响到了罪名的认定。同时,量刑反制定罪论主张“量刑为目的,定罪为手段”,认为量刑才是最终目的,为了量刑的公正可以在诸多手段中选择最优,其中包括了改变罪名,使同样事实和情节的行为所定罪名不一,量刑有异。这明显违背了罪刑法定原则,因为刑法条文已经确定,即应成为法官进行定罪量刑的依据,而在没有法律依据和罪名争议的情况下变更罪名,明显违反了“罪刑法定”的题中之义。此外,架空罪刑法定原则的量刑反制定罪易造成刑事司法的混乱。量刑反制定罪将会增加法律判决的恣意性,并使法律规范的预见性丧失。34

最后,量刑反制是重刑主义思想的残余。量刑反制体现了重刑主义倾向,因为在量刑反制中一般都是根据刑法规定应当判处的刑罚不能满足公众报应的需求,需要寻找一个更重的罪名进行处罚。如上述三鹿奶粉案件中,公众认为张玉军的行为导致婴儿死亡等严重的社会危害性,应当对其进行严惩,所以法院适用了以危险方法危害公共安全罪论处。再比如,酒驾未入罪之前很多人就主张对于醉驾驾驶导致数人死亡的案件应当按照以危险方法危害公共安全罪论处。这种重刑主义思想是过度报应思想的具体体现。在现代文明社会中应当对过度报复思想、重刑主义思想予以摒弃。而量刑反制反映出来的重刑主义思想残余同样应受到清算。这里需要注意的是,虽然在量刑反制案件中一般都是加重犯罪人的刑罚处罚,但是有时量刑反制也可能成为犯罪人逃脱法律制裁的工具,如上述案件中三鹿集团董事长田文华最终因为量刑反制而被判处了轻罪罪名。

四、结 语

目前,各地司法实践部门针对食品类犯罪都做出了相关的规定,而这些规定体现了重刑主义和量刑反制倾向,而重刑主义和量刑反制的本质是刑法工具主义。以浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于办理危害食品、药品安全犯罪案件适用法律若干问题的会议纪要》(2012年9月28日公布)为例,其第2条规定:“在生产、销售的食品中掺入国家行业主管机关明令禁止使用的非食用物质,或者销售明知掺有国家行业主管机关明令禁止使用的非食用物质的食品的,以生产、销售有毒、有害食品罪追究刑事责任。”笔者认为,国家行业主管部门命令禁止使用的非食品物质与有毒有害物质不是同等概念。该纪要之所以这样规定是为了便于刑事侦查,从快打击犯罪。该纪要第2条第2款规定:“对于有确实、充分的证据证实行为人在食品中掺入国家行业主管机关明令禁止使用的非食用物质的,对涉案食品不需由鉴定机构出具鉴定意见。”这同样是出于从快打击犯罪的需要。这种刑法工具主义倾向与刑法的基本原理相悖,上述从快打击食品犯罪的目的可能会导致对行为定性的错误,比如国家明令禁止添加的非食用物质如果经过鉴定不是有毒有害物质,那么行为可能会被定为生产、销售不符合安全标准的食品罪或者生产、销售伪劣产品罪。该纪要第9条规定:“生产、销售有毒有害食品销售金额5万元以上不满50万元的为《刑法》第144条规定的‘其他严重情节’;生产、销售假药、有毒、有害食品或不符合安全标准的食品,造成恶劣社会影响的也属于其他严重情节。”可见,该纪要将对社会造成的恶劣影响作为量刑的标准,而且是作为重刑标准,这与法律的宗旨存在着一定的偏差。

笔者认为,在有毒有害食品犯罪中不能秉承重刑主义,而且在现代法治国家中也应当摒弃重刑主义思想,不论从报应刑的角度还是预防刑的角度都应对重刑主义进行批判。有学者指出:“高度的封建专制统治,形成了以国家为主,以刑法工具论为基础,以重刑主义为主体的刑法思想。重刑主义就象一个无法摆脱的幽灵,一直在国人的心中游荡。在建设社会主义法治与和谐社会的今天,我们必须认真反思并彻底地根除重刑主义这一幽灵。”35从我国目前的食品安全问题看,刑事立法基本上符合社会现状,通过重罚来预防食品领域犯罪并不能从根本上解决问题。目前大量食品安全问题的出现与有关行政监管部门的行政不作为以及社会管理失范有密切联系。刑法上的越位既会导致行政不作为的蔓延,也会导致社会管控手段的严苛,不利于法治社会的建设。

注:

1将原《刑法》第143条规定的生产、销售不符合卫生标准的食品罪的罪名修改为生产、销售不符合安全标准的食品罪;为了打击食品领域的渎职类犯罪,加强食品安全的监管力度,新增了食品监管渎职罪。

2、15袁定波:《今年1至10月审结危害食品安全案173件》,ht tp://www.chinadai ly.com.cn/micro-read ing/dzh/2011-11-24/content_4473388.html,2012年11月20日访问。

3张先明:《最高人民法院要求保持高压态势,依法严惩危害食品药品安全犯罪》,http://www.tjacour t.gov.cn/popbase.asp?ArticleID=1639,2012年11月20日访问。

4《最高人民法院再次发出通知要求依法严惩危害食品安全及相关职务犯罪》,http://www.cour t.gov.cn/xwzx/fyxw/zgrmfyxw/201105/t20110528_103702.htm,2012年11月20日访问。

5 4个危害食品安全犯罪的典型案例分别是:刘襄、奚中杰、肖兵、陈玉伟、刘鸿林以危险方法危害公共安全案,孙学丰、代文明销售伪劣产品案,叶维禄、徐剑明、谢维铣生产、销售伪劣产品案,王二团、杨哲、王利明玩忽职守案等。

6参见“刘襄等以危险方法危害公共安全案”,ht tp://rmfyb.chinacour t.org/paper/html/2011-11/25/content_36557.htm,2012年11月20日访问。

7参见王安顺:《宽严相济的刑事政策之我见》,《法学杂志》2007年第1期。

8参见梁根林:《欧美“轻轻重重”的刑事政策新走向》,载赵秉志主编:《和谐社会的刑事法治(上卷:刑事政策与刑罚改革研究)》,中国人民公安大学出版社2006年版,第554页。

9许福生:《刑事政策学》,中国民主法制出版社2006年版,第31页。

10、12、16黄华生:《“宽严相济”与“两极化”之辨析》,《法学家》2008年第6期。

11 Ernest van den Haag,Punishing Criminals:Concerning a Very Old and Painful Question,New York:Basic Books,Inc1 Publishers,1975,pp1122)1231.

13 JackM cDev iu etc:Im prov ing theQual ity and Accuracy o f B ias Cr im e Statistics Nationa l ly(Fina lPro ject Repo r t),The Cen terfor C rim inal Justice Po licy Research Northeastern University Februa ry 28,2005.

14参见李晓明:《欧美“轻轻重重”刑事政策及其借鉴》,《法学评论》2009年第5期。

17参见陈兴良:《宽严相济刑事政策研究》,《法学杂志》2006年第2期。

18参见刘宪权主编:《刑法学》,上海人民出版社2012年版,第351页。

19参见陈兴良主编:《刑法总论精释》,人民法院出版社2011年版,第915页。

20福建省泉州市丰泽区人民法院“余祖强、余珍凤案”,(2002)丰刑初字第22号判决书。

21石家庄市人民检察院起诉书,石检公刑诉[2008]271号。

22以三聚氰胺为主要原料生产的旨在虚假提高牛奶蛋白质含量的一种物质,俗称“奶蛋白”。

23参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》,北京大学出版社2007年版,第384页。

24参见孙万怀:《以危险方法危害公共安全罪何以成为口袋罪》,《现代法学》2010年第5期。

25参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2007年版,第521页。

26、34参见于志刚、李怀胜:《提供有毒有害产品原料案件的定性思路》,《法学》2012年第2期。

27“张玉军以危险方法危害公共安全案”,(2008)石刑初字第353号判决书。

28梁根林:《许霆案的规范与法理分析》,《中外法学》2009年第1期。

29参见高艳东:《量刑与定罪互动论:为了量刑公正可变换罪名》,《中外法学》2008年第3期。

30参见张明楷:《许霆的刑法学分析》,《中外法学》2009年第1期。

31赵廷光:《论定罪、法定刑与量刑》,《法学评论》1995年第1期。

32高艳东:《量刑与定罪互动论:为了量刑公正可变换罪名》,《现代法学》2009年第5期。

33曹坚:《“以量刑调节定罪”现象当杜绝》,《检察日报》2009年12月21日。

35胡学相、周婷婷:《对我国重刑主义思想的反思》,《法律适用》2005年第8期。