构建医疗机构专业志愿服务体系初探——以上海市徐汇区中心医院为例

2013-12-23朱建民陆忆敏赵桂绒

■ 朱建民 陆忆敏 赵桂绒 许 廉

1 医疗专业服务志愿群体的衍生与发展

医疗志愿服务的产生从自发到有组织,从偶发活动到稳定机制,经历了较长的发展过程。在我国,志愿服务从志愿行动起步,志愿精神逐步凝炼,志愿群体逐步壮大起来。志愿服务从青年群体中发动,到社区行动中夯实基础,迈出了坚实的一步。志愿者组织从党团组织推动、分类组织推广,到逐步社会化管理、多层次发展、成体系建设。在医疗服务领域,志愿服务也走过了以医疗行业职工志愿者为引领、以社会志愿者融入医疗机构参与志愿服务为补充的发展路程。其过程大致可以分为四个阶段。

1.1 做好事服务社会机制建设阶段

从1963年学雷锋活动开始,医疗志愿服务活动最初与医疗卫生行业“学雷锋、做好事”结合在一起,医务人员走出医院来到社区、学校、福利院,开展医疗咨询服务,到患者、老人、残疾人家庭走访。随着社会公益事业的发展,医疗专业志愿者成为社区养老助残公益服务的主力军。徐汇区中心医院与上海市董里凤美康健学校的结对服务坚持了20年,医务志愿者每年为特教孩子体检、卫生指导,为特教老师开展健康科普培训,成为常态化的医疗志愿服务项目。由医疗机构党组织、文明办牵头的志愿服务在各个医疗机构普遍开展,并且在中央倡导基层党组织“双结对”活动中形成了稳定有效的机制。

1.2 突发事件应急服务机制建设阶段

1976年唐山大地震和2008年汶川大地震,医疗专业志愿者在第一时间组队奔赴灾区,有的在灾区一线参与现场抢救,有的负责震区后续医疗和震后疫情预防,有的开展心理疏导和残疾康复,医疗专业志愿者成为重大灾情、突发事件处置中不可或缺的力量,也有社会志愿者在震区现场协助医务志愿者抢救伤员。2008年汶川大地震发生后,绵阳市中心医院每天报到并参与服务的志愿者人数多达600名,承担了大量后勤保障和伤员、家属心理抚慰工作。灾后,经过政府倡导和推动,依托红十字医院的一支支高素质、精装备、专业能力有效配置的红十字救灾专业志愿者队伍成为强有力的社会保障力量。

1.3 保障社会健康安全机制建设阶段

2000年以来,大型赛事、大型活动志愿者中,医疗专业志愿者也是中坚力量。北京奥运会、残奥会、上海世博会,难以数计的医务志愿者发挥了稳定和保障作用,对参赛、参会人员的健康保健和现场医疗救助起到了积极作用。多年大型活动保障服务的经验,促使由医疗专业志愿者组成的城市应急医疗救护队成为医疗体系建设的重要组织部分,建立了完善的平战结合的管理机制、演练机制和实战机制。医疗专业志愿者关键时刻站得出、危难时刻打得响,得到了广泛的社会认同。

1.4 回馈社会的常态服务机制建设阶段

2010年以来,上海市卫生系统在市卫生局、市志愿者协会的积极倡导下,志愿者服务的基地、组织、岗位、项目、队伍建设纳入了卫生行业精神文明建设的重要目标,与医务社会工作同步推进,互动发展,拓展了医务志愿服务的内涵,扩大了医务志愿服务的领域,加强了对医务志愿服务的理性思考,完善了医疗机构社会责任建设机制,把医疗专业志愿服务纳入了上海市志愿服务体系建设之中。两年多来,各医疗机构的志愿行动全面推进,志愿者组织逐步健全,志愿者队伍取得了较大发展。

2 医疗专业服务领域志愿者行动的新格局

2.1 医疗专业志愿者进入社会福利服务领域

近年来,随着社会城市文明环境的不断完善,志愿行动事业蓬勃发展起来,志愿服务的发动机制和动力机制都发生了较大的变化,“服务他人、奉献社会”的志愿者精神为越来越多的人所遵从,志愿服务的自愿性、公益性和参与性成为主流,社会公民自主参与志愿服务的平台逐步建成。公益性的福利机构、特教机构、医疗机构由于弱势人群聚集,成为志愿者参与的焦点。

2.2 社会爱心志愿者进入医疗机构

在医疗机构中,医务志愿者服务社区病患、老人、残疾人和社会志愿者服务在院治疗的癌症患者、白血病儿童、精神科病友成为双轨运行的志愿服务项目。社会志愿者来到医院参与服务,有的是曾经的患者亲历了治疗而康复,回馈社会;有的是医务人员退休后发挥一技之长,贡献余热;还有的是普通人以“向善之心”服务社会,来做“义工”。他们在医院参与门诊导医、病友慰问、捐助救济等活动,打破了医院文明创建工作的围墙,成为医患共建精神文明的桥梁和纽带,扩大了医院文明志愿服务的内涵和影响力。

2.3 社会志愿者的融入给医疗机构全面规范管理带来了挑战

一是需要精细化界定医疗行为和志愿行动的边界,确保非执业人员不参与专业的诊疗服务;二是需要向社会志愿者适当普及健康知识和医疗机构的基本工作规律,使他们真正融入并发挥作用;三是需要指导社会志愿者运用社会工作技巧帮助患者解决医疗以外的社会问题,通过志愿者的社会支持和沟通协调,使患者获得更好的治疗效果;四是需要为社会志愿者建立自我防护机制,确保志愿者在服务中正确应对问题,使自己身心健康不受侵害。

3 医务社会工作者对医疗志愿服务的介入与指导

3.1 医务社会工作在医疗领域的介入

进入20世纪,社会工作在我国逐步兴起,国际医务社会工作理念与服务方法逐步对上海的医疗机构产生影响。上海东方医院、上海儿童医学中心、上海市徐汇区中心医院先后成立医务社会工作部,推广医务社会工作,探索医务社会工作与志愿服务项目联动,提高了医疗专业志愿服务的社会功能。志愿服务和社会工作属于两个不同的范畴。社会工作是指非营利的、服务于他人和社会的专业化、职业化活动。医务社会工作是指综合运用社会工作专业知识和方法,为有需要的个人、家庭提供专业社会服务,帮助其舒缓、解决和预防与患病有关的社会问题,助其恢复和发展社会功能的一种专门的助人活动。

3.2 医务社会工作对医疗专业志愿服务的指导

医务社会工作是一种职业化的介入医疗领域的社会服务,从业人员有专业的知识和技术,并需要有经过认证的从业资格。从国际国内社会工作的发展来看,社会工作的基本价值理念“助人自助”、“以人为本”,与志愿服务的理念是一致的,志愿服务是社会工作发展的先导,也是社会工作发展的“助推器”和“催化剂”。与此同时,志愿服务也正在逐步迈向专业化、规范化、制度化的轨道。在推进志愿服务发展的过程中,社会工作扮演着极为重要的角色,志愿服务正在尝试引入社会工作的专业方法和具体技巧。

3.3 医务社会工作推动医疗专业志愿服务规范化

在社会工作理念与方法的推动下,医疗专业志愿服务开始认识到,在医疗专业领域开展志愿行动,仅有爱心是不够的,必须建立起医疗专业志愿服务的规范。志愿服务从追求单纯施与到逐步开展与受助者之间的良性互动,社会工作中的“接纳”、“保密”和“案主自决”等实务原则也贯穿志愿服务的全过程。包括徐汇区中心医院在内的许多医疗机构建立了社会工作部,有专职的医务社会工作人员,请社会工作专业人士给予意见或为志愿者做培训,使志愿者掌握社会工作的方法与技巧,使之在服务中减少自发和盲目,同时提高服务效率、使服务可持续。

3.4 医务社会工作与医疗志愿服务项目的融合

3.4.1 医务社会工作和医疗志愿服务的目标具有一致性。首先,两者的服务目标是一致的,都是以协助有健康问题的患者及其家属解决社会、心理问题为目的;第二,两者的助人理念和方法正逐步趋于一致,社会工作的价值理念与当前社会文明所倡导的公民意识有其共同性;第三,医疗机构出于管理需要,往往把医务社会工作与医疗志愿服务整合在一个公益服务项目之中,使两者在具体项目中资源互补、力量互补。

3.4.2 医务社会工作和医疗志愿服务的方式具有互补性。目前,在医疗机构中开展与医疗相关的公益服务,医务社会工作者由于具有社会工作专业能力,更多地发挥社会功能评估、社会资源协调、个案的技巧性辅导等作用,医疗志愿服务则更多的是在团体辅导、小组活动、病房探访中发挥与病友互动的作用,两者可以互补、不可替代。同时,由于现阶段医务社会工作人才不足,医务志愿者的参与较好地满足了公益服务“体现社会公平”、“实现服务普惠”等基本要求,适应了广大患者的需求,避免了医疗机构中的公益性社会服务成为为少数人服务的特惠项目。

4 医疗服务志愿者的专业化趋势

4.1 项目的专业化

4.1.1 医疗专业化服务项目是志愿服务对象的需求。从我国志愿服务体系来看,专业性志愿服务是由具有一定的专业知识与技能的志愿者作为服务主体参与。但是,在医疗服务行业内,医疗工作的专业性决定了医疗志愿服务项目必须全面体现专业化。一是从患者安全角度出发,所有与医疗相关的志愿服务必须具有专业性;二是从服务效果角度出发,所有与医疗相关的志愿服务必须通过专业能力获得成效和效率;三是从有效沟通角度出发,所有与医疗相关的志愿服务中,服务人员的专业水平必然成为受助人信任的基础。因此,医疗专业志愿服务必须兼顾专业化服务项目和志愿者的专业化服务能力两个要素。

4.1.2 医疗专业化服务项目是志愿服务依托领域的要求。正是由于医疗志愿服务环境的特殊性和受助人的特殊性,医疗志愿服务项目必须兼具医疗的专业性、社会工作的专业性和志愿服务的专业性。医疗志愿服务的成效是医疗服务的社会化拓展,也是医疗效果的巩固和扩大,其专业化程度应该与医疗服务相配称。虽然目前对于医疗服务志愿者的专业能力还无法标准化认定,但是医疗志愿服务项目应该体现医疗专业的特征,并符合医疗行业的一般规律。

4.2 能力的专业化

4.2.1 志愿者个体能力的专业适配性。医务志愿者和社会志愿者加盟医疗专业志愿服务,都必须接受专业能力和相应的技巧培训。培训中可以发现志愿者的能力特长,能够挖掘志愿者的潜力,这是医疗专业志愿服务的适配性要求,也是适应性要求。医疗专业能力、心理咨询专业能力、社会工作专业能力,是医疗专业志愿者的核心能力,聆听、沟通、团体辅导、个案辅导、小组工作等技巧,构成医疗专业志愿者的基本技巧,是最为常用的方法。医疗机构中的志愿者组织,要发挥医疗专业志愿者自身所具备的能力,同时定向地培养志愿者的专业能力,运用医护工作技巧、社会工作技巧、心理辅导技巧,使其更好地针对患者及其家属的与医疗相关社会问题开展帮助。目前,医务职工志愿者应该更多地学习社会工作的理念、知识和技能,社会志愿者在学习社会工作的方法与技巧的同时,也应该学习医学常识,深入医院的临床科室,了解服务对象患病及治疗的感受,使志愿服务取得更好的效果。

4.2.2 志愿者团队能力的专业适配性。医疗专业志愿服务能力,可以是志愿者的能力,也可以是志愿服务团队的能力。我们把医疗专业志愿服务看成一个正在形成和壮大的体系,就不必对医疗专业志愿者的个体能力提出全面的要求。在这个专业领域中开展服务的志愿者,可以仅具有一种能力,也可以兼具多种能力,甚至可以是正在学习这些能力。

4.2.3 对医疗专业志愿服务能力的培养。我们提出医疗志愿服务能力和技巧,并提出专业化方向,是为了进一步界定能力目标,提出医疗专业志愿者的成长方向,培育医疗专业志愿服务的理论体系和知识体系,从而提高医疗志愿服务的专业水平。

5 构建医疗专业志愿服务体系的基本框架

5.1 建立医疗专业志愿服务体系的意义

医疗领域的志愿服务活动作为上海志愿服务体系的一个分支,在专业领域发挥了重要的志愿服务功能。当前,在社会管理中培育志愿服务功能成为加强社会建设的重要任务。各社会志愿服务群体在不同的社会领域把志愿行动进一步专业化推进,这是不断提高志愿服务质量和水平的重要举措。同时,专业志愿者队伍的培育,将使社会志愿者更直接地体现自主参与,使有专业特长的志愿者更好地体现服务价值。各行业领域的专业志愿服务基地、项目、岗位、队伍培育起来,将对推动社会各行各业文明和谐建设起到积极作用。

徐汇区中心医院精神文明建设委员会把建立和完善医疗专业志愿服务组织作为医院文明创建的重要任务,列进医院精神文明建设规划,对医疗专业志愿服务项目建设和医疗专业志愿者队伍建设加大指导、扶持和宣传力度。医院把志愿者服务项目列为医院精神文明建设实事项目,把医疗专业志愿服务活动深化为医患共建精神文明的重要载体,培育了一大批优秀医务职工志愿者和社会爱心人士志愿者,促进了医院与患者、医院与社会、患者与社会的互动沟通,丰富了医疗环境文明的内涵,提高了医院精神文明创建水平,不少志愿者也成为市、区志愿行动先进典型。

5.2 医疗专业志愿服务体系的基本框架

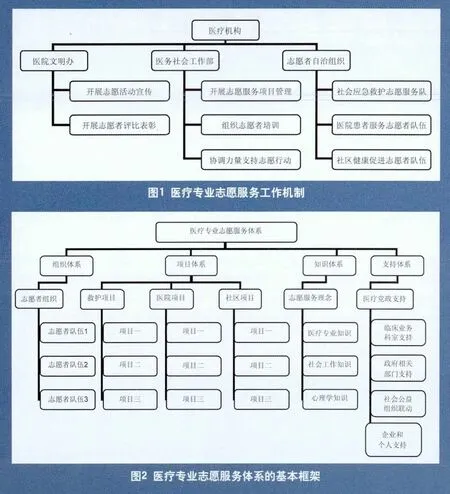

以徐汇区中心医院为例,医疗专业志愿服务工作机制(图1)以医疗机构为依托,以医疗机构公共服务的公益性为基础,以医疗机构志愿服务自治组织为主体,以社会应急救护服务志愿者队伍、患者服务志愿者队伍和社区健康促进志愿者队伍为基本分支,以组织与医疗保健公共服务有关的社会公益无偿服务项目和培育医疗专业志愿服务队伍为着力点,全面覆盖、统筹协调、有序组织与医疗专业有关的志愿服务活动。

徐汇区中心医院的医疗专业志愿服务体系基本框架(图2)由组织体系、项目体系、知识体系和支持体系构成,明确把医疗专业志愿服务组织定位为社群组织,医院党政工团要以社会责任为导向,支持社群组织开展志愿服务。医务社会工作部要对医疗专业志愿服务组织加强工作指导和项目协调,促进志愿行动有序开展。医疗机构从业人员要发挥自身专业特长,带头参与到医疗专业志愿服务组织,用业余时间参加非职业行为的公益志愿行动。医疗专业志愿服务组织非行政化、制度化、规范化、科学化,将更大程度地得到社会各界的认同与支持。

5.3 医疗专业服务志愿活动的组织方式

依附于医疗机构而建立的志愿者组织,一般为非正式组织,是附属于医疗机构但管理独立的志愿者社群组织。志愿者组织建设,需要外部推动和良好的外部环境,但是内部建设是志愿者组织生命力和行动能力的核心。医院为医疗专业志愿服务提供了一个良好的平台,形成了管理、激励、支持机制,但是不宜把志愿服务 行政化。医疗专业志愿者组织的建设目标是依托医疗机构,为有专业能力或定向服务意愿的志愿者提供一个归属性社群,而不是一个医院的内设行政机构。

医疗专业志愿服务组织应该是志愿者“志愿无偿”价值观的支持者,具有志愿性和自治性。在医院这个志愿服务基地,不管是医务职工志愿者还是社会志愿者,都必须具有“学习雷锋、奉献他人、提升自己”的志愿服务理念,都必须遵从志愿者组织的内部原则和管理程序,都享有《上海市志愿者服务条例》所规定的权利和义务。医疗机构内的医疗专业志愿服务组织,应该明确其独立性,确立组织自我发展目标,在医疗机构的支持下、在医务社会工作的指导下,完善在医疗领域的志愿服务体系,建立公益性、长期性、规范性的医疗专业服务项目,并对自愿加入的志愿者实施统一管理。

6 结论

医疗专业志愿服务活动发展到今天,制度化、规范化势在必行。在更高层面思考建立医疗专业志愿服务体系,理清医疗机构志愿者组织的内部和外部关系,建立明确的发展目标,加大组织、项目、队伍的培育与扶持,有利于依托于医院的志愿者组织更进一步体现公益性和发展性。这不仅是志愿者组织的努力方向,也是医疗机构和全社会的共同责任。医疗机构只有借助政府和社会力量,大力倡导和鼓励志愿服务组织融入医院公益服务,不断提高医疗专业志愿服务的体系化、系统化、专业化水平,才能把医院精神文明创建水平提高到一个新的高度,更好地体现社会责任。